Мем про капитализм

Как то так получилось что этот формат не получил широкое распространение скорее всего из за агрессивного коммерческого распространения формата PDF компанией Adobe.

Данный вид документов разработан с целью снижения размеров файлов в конце 90-х Яном Лекуном, Леоном Боту и Патриком Хеффнером в AT&T Labs с 1996 по 2001 годы.

Способ хранения оригинален и в то же время прост до безобразия.

Программа сканирования находит изображения похожих символов (букв и цифр) и сохраняет их копии в единый набор не сохраняя изображение всей страницы а только позиции символов.

В то же время поддерживается полноценный текстовый поиск по документу и интерактивное оглавление и ссылки.

А такие сканированые документы действительно занимают намного меньший объём и гораздо шустрее листаются на слабых компьютерах.

Под этот формат существует свободное программное обеспечение, доступное для различных платформ.

Вот такое дежавю у меня.

Это продолжение поста Капиталистический субботник с Агрокультом для москвичей и гостей столицы Для ЛЛ - всё прошло отлично, пикабушники навалились и помогли мне разобрать завалы берёзовых брёвен.

Итак, у меня была задача - разобрать завалы брёвен по границе дачного участка, чтобы сдвинуть их с линии межи и в двальнейшем без проблем поставить забор. Дружественные таджики готовы были выехать за 20 000 рублей (за день работы, т.к. объём там действительно большой и вряд ли его можно осилить бригадой за день). Я подумал, а почему бы не кинуть клич о небезвозмездной помощи своим подписчикам на Пикабу? Собрать желающих, замутить шашлыка и превратить работу в весёлую тусовку, за которую ещё немного платят! Сказано - сделано! Я кинул клич и очень быстро набралось больше планируемых 8 человек. Скоординировались в специально созданном для этого чате Тг. Изначально думал забирать всех от Царицыно на машинах, но в итоге оказалось, что почти половина приехала своим ходом, плюс взяли с собой детей и жён.

Я подготовился с вечера - нарезал разных видов колбас, сыра и сала для бутеров, заварил 3-литровый термос чая и сделал фирменного агрокультовского морса из крыжовника с чёрной смородиной. Забацал 3+ кг шашлыка из телятины. Загрузил в машину всё, что могло бы пригодиться на точке, в т.ч. автохолодильник для воды и пива. И, составив список, лёг спать.

Наутро носился как угорелый, стараясь не забыть что-то важное. В 10 утра я и сын прибыли на позиции, готовые забрать народ в рабство. Постепенно начали собираться наши добровольцы и я принял решение отправить первую партию с сыном, а сам дождался остальных и мы поехали следом.

День выдался очень приятный, светило солнышко и при этом не было сильно жарко. Прибыв на место я увидел, что ребята организовались и вовсю разбирают завалы. А также выяснил, что экскаваторщик подкинул проблем, забросив выкорчеванные пни на завалы сверху. Тащить эти пни вручную было тяжело даже вдвоём, но внедорожник на то и куплен, чтобы заниматься подобной работой. В итоге, пни стащили машиной и продолжили разбирать завалы. Вот как это было:

На тусе сложилась дружественная и непринуждённая атмосфера, все работали слаженно и чётко. В результате, несмотря на то, что приехали мы на место довольно поздно, в районе часа дня, к 18:00 мы проделали очень большой объём работы. Самое главное - сообща раскидали завал, который по глупости сделали мы с сыном, свалив вырубленные на участке деревья на те, что остались от просеки.

Естественно, таких работников нужно было хорошо угостить! На месте работы был организован полевой буфет с безлимитными бутербродами и печеньками, пиво было закуплено в количестве 12 литров, шашлычок был запечён прямо посреди дороге на решётке, углей я не брал - вокруг сплошной костровой набор из хорошо просушенной берёзы. Также установил канистру с краником, чтобы можно было ополоснуться после ударного труда. В общем, наелись также, как наработались - ударно! За шашлыком с пивом перекидывались мемами и каментами в пикабушном стиле. И что интересно, среди нас не было ни одного хейтера! Даже модератора никто не звал.

Короче говоря, субботник удался на славу. Но не обошлось и без потерь. Один из ударников капиталистического труда потерял ключи от машины. И тут я уже представил свой вечер, как вместо бани с сыном я еду в Москву и снова на дачу, а потом обратно домой, чтобы добыть запасные ключи и отпустить человека догуливать выходные. Но, к счастью, жена другого ударника, не меньшая ударница, чем остальные, обнаружила ключи возле одной из поленниц и все мы дружно выдохнули. Кстати, этот женатый ударник забыл свои сапоги и я обнаружил их вчера там, где они и были оставлены неделю назад. Что внушает надежду, что местные жители не очень шустро лазят по нашему поселению.

Вчера мы продолжили начатое при помощи экскаватора, который убрал пни и выровнял грунт, после чего осуществили мечту сына - заложили ореховую плантацию. Пока экспериментально, 18 кустов, но если они переживут зиму, мы будем увеличивать количество до 52 стволов.

Участники субботника получили денежную компенсацию и наградной мачете Kershaw Camp. Надеюсь, они будут применять его в мирных целях. Мачете был отправлен Озоном, за неделю дошёл почти до всех.

Для себя я понял, что очень сложно одновременно заниматься и работой, и организацией мероприятия. Либо ты кипятишь чай на костре, организуешь отдых и работаешь на подхвате, либо ты таскаешь брёвна. Совместить это невозможно, потому что тут цепь слетела с бензопилы, тут аккумулятор сел, тут надо кофе заварить, тут показать людям, где взять печеньки. Короче, Фигаро там, Фигаро здесь... Поэтому, на будущее нужен человек, который чисто сидит на раздаче и периодически отрывается на вопросы снабжения бойцов перчатками, салфетками, водой и прочим.

Было ли это дешевле, чем нанять рабочих? Безусловно - нет. Стоило ли делать это мероприятие? Безусловно - да! Мне кажется, что во-первых, мы сделали работу гораздо качественнее, а во-вторых, провели время весело и с пользой. Познакомились друг с другом и провели такой пикабушный тим билдинг.

Ещё раз спасибо всем собравшимся за доблестный труд и отличный рабочий выходной!

Экономические системы, подобно биологическим организмам, проходят через этапы эволюции, адаптируясь к изменениям в технологиях, ресурсах и общественных потребностях. Конкуренция между различными экономическими моделями и подходами напоминает борьбу за выживание в природе, где выживают наиболее приспособленные.

Кроме того, процессы самоорганизации и эмерджентных свойств в экономике схожи с биологическими системами, где сложные структуры и поведение возникают из взаимодействия более простых элементов. Этот процесс характеризуется нелинейным развитием, включающим периоды роста, стабильности и регресса.

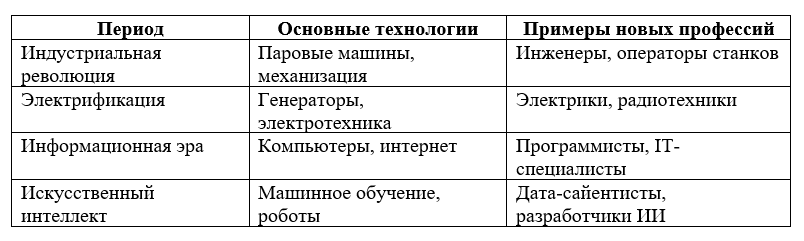

Технологические изменения играют ключевую роль в эволюции экономических систем. Инновации могут приводить к разрушению устаревших моделей и созданию новых, более эффективных структур, однако такие трансформации могут сопровождаться социальными вызовами, включая изменение структуры занятости.

Экономические системы проходят через различные стадии развития, от традиционной экономики к индустриальной и постиндустриальной. Каждый переход сопровождается структурными изменениями, требующими адаптации и инноваций. Технологические революции, такие как индустриализация или цифровизация, приводят к глубоким изменениям в экономических системах. Они создают новые отрасли, трансформируют существующие и могут вызывать социальные и экономические потрясения.

Например, переход от римских латифундий к феодальному наделу и последующее использование рабства на американских хлопковых плантациях иллюстрируют, как социально-экономические системы эволюционируют под влиянием конкретных исторических, технологических и географических условий. Основным фактором, определяющим эффективность той или иной системы, является производительность труда, однако её влияние тесно связано с доступностью рабочей силы, уровнем технологии и особенностями социальных структур.

Римские латифундии представляли собой крупные землевладения, где основной труд выполняли рабы. В ранние века Римской Империи эта модель была эффективной благодаря стабильному притоку рабов из завоеванных территорий и относительно низким затратам на их содержание. Однако со временем Рим столкнулся с кризисом рабовладельческой экономики. Уменьшение числа завоевательных войн привело к сокращению рабов, а содержание больших латифундий стало невыгодным. Одновременно усиливались социальные и политические изменения, которые способствовали переходу к феодальной системе. Маленькие феодальные наделы оказались более эффективными, поскольку зависимые крестьяне (сервы) были мотивированы заботиться о земле в обмен на защиту и проживание. Эта система обеспечивала устойчивость и производительность в условиях низкого уровня технологий.

На американских хлопковых плантациях ситуация была иной. В XIX веке рабство в южных штатах США оказалось экономически целесообразным благодаря высокой стоимости хлопка на мировых рынках и способности рабовладельческих хозяйств организовать крупномасштабное производство. В данном контексте рабский труд был более выгоден, чем мелкое хозяйство, из-за низкой стоимости рабочей силы и возможности централизованного управления большими территориями. Сокращения количества рабов не наблюдалось как минимум до отмены рабства в США в 1865 году. Эта модель существовала благодаря отсутствию сильного государственного вмешательства в защиту прав работников и глобальному спросу на хлопок.

Сравнение этих двух случаев показывает, что эффективность экономических систем определяется не только производительностью труда, но и сочетанием факторов, таких как доступность рабочей силы, состояние технологий, структура рынков и социально-политические институты. Переход от одной модели к другой происходит, когда существующая система больше не соответствует изменившимся условиям и становится менее эффективной по сравнению с альтернативами.

Теперь рассмотрим основные аспекты эволюции феодализма в капитализм. Этот переход был сложным процессом, который охватывал несколько столетий и включал множество факторов. В основе этого процесса лежали изменения в экономической структуре общества, социальные сдвиги и технологические инновации.

Феодализм начал ослабевать под воздействием нескольких ключевых факторов: рост товарного производства, развитие городов, разложение крепостничества и социальные конфликты [2]. С развитием торговли и ремесел постепенно увеличивалось количество товаров, производимых на продажу, а не для собственного потребления. Это способствовало формированию рынка и появлению буржуазии - класса торговцев и предпринимателей. Города становились центрами торговли и промышленности, привлекая крестьян, которые искали новые возможности заработка.

Городские жители часто освобождались от феодальных повинностей, что создавало условия для развития новых форм хозяйствования. Крестьяне все чаще стремились освободиться от зависимости от помещиков, что приводило к массовым восстаниям и реформам, направленным на отмену крепостного права. Постоянные конфликты между крестьянами и помещиками, а также борьба за власть внутри феодального сословия ослабляли феодальную систему.

Капитализм зародился в условиях, когда старые феодальные структуры начали разрушаться, открывая дорогу новым экономическим отношениям [3]. Торговля и рост городов привели к накоплению значительных капиталов у отдельных лиц и семейств. Эти средства стали основой для создания первых промышленных предприятий.

Освобождение крестьян от крепостной зависимости привело к образованию большого числа свободных рабочих рук, готовых работать за заработную плату. Это создало основу для формирования пролетариата. Развитие науки и техники позволило внедрять новые методы производства, что ускоряло процесс индустриализации и повышало производительность труда. Рост населения и увеличение доходов городского населения создали спрос на товары массового производства, что стимулировало развитие промышленности.

Промышленная революция сыграла ключевую роль в переходе от феодализма к капитализму. Она началась в Англии в конце XVIII века и быстро распространилась на другие страны Европы и Америки. Основные достижения промышленной революции включают механизацию производства, использование паровых двигателей, урбанизацию и транспортные инновации. Внедрение машин и механизмов значительно повысило производительность труда, что позволило производить больше товаров быстрее и дешевле.

Паровые машины стали основным источником энергии для фабрик и заводов, что сделало возможным массовое производство. Промышленные города росли быстрыми темпами, притягивая к себе рабочую силу из сельской местности. Строительство железных дорог и каналов облегчило транспортировку товаров и сырья, что способствовало развитию международной торговли.

Определенный уровень производительности труда, который бы однозначно привел к трансформации феодализма в капитализм, установить трудно, так как этот процесс был многогранным и зависел от множества факторов. Однако можно сказать, что значительное повышение производительности труда благодаря механизации и внедрению новых технологий стало одним из ключевых условий для успешного перехода к капитализму. Эволюция феодализма к капитализму является ярким примером того, как рост производительности труда приводит к значительным изменениям в обществе и экономике. Однако это не является единственной причиной перехода от феодализма к рынку.

Причины эволюции традиционной экономики к рыночной при изменении производительности труда:

1. Рост товарного производства и торговли,

2. Концентрация капитала,

3. Изменения в социальной структуре,

4. Развитие технологий,

5. Увеличение спроса на рабочую силу,

6. Регулирование трудовых отношений,

7. Политическая и социальная нестабильность,

8. Инновационные идеи и философия,

9. Колонизация и расширение торговых связей,

10. Образование и наука,

11. Правовая система и защита частной собственности,

12. Государственная политика и реформы.

Когда производительность труда начинает расти, увеличивается объем продукции, которую можно произвести за единицу времени. Это ведет к росту товарного производства, поскольку большее количество продуктов становится доступным для обмена. Увеличение объема товаров стимулирует развитие торговли, что, в свою очередь, способствует укреплению рыночных отношений. В Средние века ремесленники и фермеры начинали производить больше товаров, чем им было нужно для личного потребления. Излишки они могли продавать на рынках, что способствовало развитию торговли и формированию городской буржуазии.

Повышение производительности труда позволяет накапливать избыточный продукт, который превращается в капитал. Этот капитал затем используется для расширения производства, покупки оборудования и найма рабочей силы, формируется основа для возникновения капиталистических отношений. Богатые купцы и предприниматели начинают инвестировать свои доходы в создание мануфактур и фабрик, где трудятся наемные рабочие. Это создает предпосылки для концентрации капитала в руках небольшой группы людей.

Рост производительности труда меняет структуру общества. Появляются новые классы и слои населения, такие как буржуазия и пролетариат. Буржуазия владеет средствами производства и контролирует рынок, тогда как пролетариат продает свой труд за заработную плату. В феодальном обществе основными социальными группами были дворяне-землевладельцы и крестьяне. С ростом производительности труда и развитием промышленности появляются новые социальные группы — предприниматели и наемные рабочие.

Повышение производительности труда часто связано с внедрением новых технологий. Механизация производства, использование паровых машин и других технических новшеств позволяют увеличить объемы выпускаемой продукции и снизить затраты на ее производство. Во время промышленной революции внедрение паровых машин и механических станков позволило резко повысить производительность труда в текстильной и металлургической отраслях.

С увеличением объемов производства растет потребность в рабочей силе. Это приводит к миграции населения из сельских районов в города, где сосредоточены промышленные предприятия. Рабочие становятся основной силой производства, что усиливает их значимость в новой экономической системе. В Англии и других странах Европы в XVIII-XIX веках происходило массовое переселение крестьян в города, где они находили работу на фабриках и заводах [2].

По мере увеличения численности рабочего класса возникают новые формы регулирования трудовых отношений. Законы о труде, профсоюзы и другие институты начинают играть важную роль в защите прав работников и установлении справедливых условий труда. В XIX веке в большинстве европейских стран были приняты законы, ограничивающие продолжительность рабочего дня, запрещающие детский труд и устанавливающие минимальные стандарты безопасности на производстве [3].

Переход от феодализма к капитализму сопровождался значительными политическими и социальными потрясениями. Восстания крестьян, народные движения и революции отражают недовольство различных слоев населения существующим порядком вещей и стремление к переменам. Французская революция 1789 года стала ключевым событием, которое продемонстрировало, насколько сильно недовольство народа может повлиять на политическую и экономическую ситуацию в стране. Революционеры боролись за ликвидацию привилегий дворянства и церкви, а также за введение республиканского правления, что открыло путь для развития капиталистических отношений [2].

Идеи и философские течения также оказывают существенное влияние на эволюцию экономических систем. В эпоху Просвещения, которая предшествовала промышленной революции, многие мыслители критиковали феодальное устройство общества и предлагали альтернативные модели организации общественной жизни. Адам Смит, автор книги «Исследование о природе и причинах богатства народов» (1776), заложил основы классической политической экономии, обосновывавшей принципы свободного рынка и конкуренции. Его идеи оказали огромное влияние на развитие капитализма.

Колонизация новых территорий и расширение международных торговых связей также сыграли важную роль в переходе от феодализма к капитализму. Колонии обеспечивали метрополии сырьем и новыми рынками сбыта, что способствовало накоплению капитала и развитию промышленности. Британская империя контролировала огромные территории в Азии, Африке и Америке, что позволяло ей получать значительные прибыли от торговли и эксплуатации природных ресурсов колоний.

Развитие образования и науки также содействует повышению производительности труда и изменению экономических систем. Образованные люди способны создавать и внедрять новые технологии, что ускоряет экономический прогресс. В эпоху Ренессанса и последующего научного прогресса в Европе появились университеты, академии наук и технические школы, которые готовили специалистов в различных областях знаний. Это способствовало развитию инженерии, медицины, физики и других дисциплин, необходимых для индустриализации.

Для функционирования капиталистической экономики необходима надежная правовая система, обеспечивающая защиту частной собственности и контрактов. Без четкого правового регулирования предпринимательство и инвестиции не могут развиваться должным образом. В Англии в XVII-XVIII веках были приняты законы, защищавшие право собственности и регулирующие коммерческие сделки. Это создало благоприятные условия для развития бизнеса и привлечения инвестиций.

Государственные политики и реформы также влияют на эволюцию экономических систем. Правительства могут принимать меры, направленные на поддержку определенных секторов экономики, стимулировать развитие инфраструктуры и обеспечивать стабильность финансовой системы. В России отмена крепостного права в 1861 году привела к значительным экономическим и социальным изменениям, способствуя росту рабочего класса.

Эволюция экономических систем – сложный и многоаспектный процесс, включающий в себя целый ряд взаимосвязанных факторов помимо изменения производительности труда. Политическая и социальная нестабильность, инновационные идеи и философия, колонизация и расширение торговых связей, образование и наука, правовая система и государственная политика – всё это играет важную роль в переходе от феодализма к капитализму.

Литература

--

Предыдущий пост: Универсальные закономерности эволюции экономических систем

Продолжение: Аналогии между биологической и экономической эволюцией

Этот пост входит в Часть 10. Общие законы экономической эволюции

Попытка выявить универсальные законы, управляющие развитием и вымиранием экономических систем. Роль самоорганизации и эмерджентных свойств.

Серия Происхождение экономических систем путём естественного отбора

Кто интересуется развитием общественно-экономических формаций, подписывайтесь!

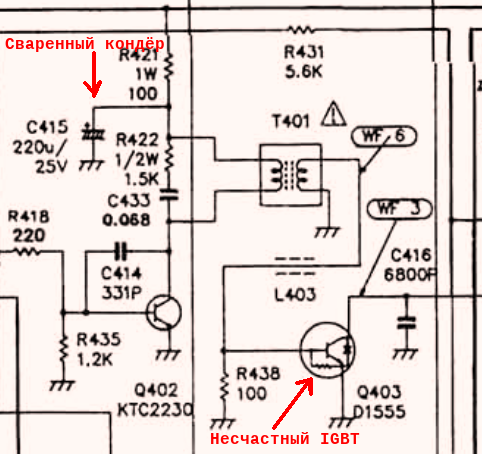

В 2003 году я переехал из Беларусии в РФ к своему брату. У него телек GoldStar кинескопный 25 лет и был почти в рабочем состоянии - на кинескопе уже люминофор выгорал от старости. Ни разу не ремонтился. Устроился работать в контору по ремонту ККТ и весов, после того как въехал в эту кассово-весовую тему, предложил открыть направление - ремонт кинескопных телеков и мониторов - зарплаты хотелось побольше, да и молоды мы были.

И так, если у GoldStar с качеством было всё хорошо, то после того как в 1995 году эта фирма стала LG (Life is Good, что в переводе на русский означает "ЛыЖи") к нам начали приходить как раз такие моники и телеки со странными типовыми неисправностями (видать в работу вступили "эффективные" менеджеры) - выход из строя строчного IGBT-транзистора.

Скажу сразу, тут ещё вполне себе нормальный радиатор. Рабочая температура таких транзисторов 60-80°C (дохрена скажите? вовсе нет - максималка у них за сотню). И тут менеджеры ЛыЖ говорят своим инженерам: "А сделайте так, что бы телевизоры не отхаживали по 25 лет. Ваша задача, что бы они отходили гарантийный срок с небольшим запасом".

Недолго лукавствуя, те обрезают радиатор чуть ли не в половину (я сам видел по разводке платы, что туда раньше ставился более мощный радиатор - шелкография, отверстия и медь под лепестки крепления радиатора были), в результате чего бедняга транзистор начинал работать на пределе своих тепловых параметров, а вот это даже куску кремния жизни не добавляет. Но этого было мало, они ещё и электролитический конденсатор, который фильтрует питалово для управления IGBT в будущих платах начали ставить впритык к радиатору (боялись что он замёрзнет?).

У других производителей таких причуд некоторое время небыло, но потом и Самсунг подтянулся (кстати по такой же схеме), а затем и вся электронщина. В том числе и компьютерная. Насколько я знаю - именно LG придумали эту хрень. Если я неправ - тыкните носом в комментах, буду рад расширению кругозора.

Например, почти все производители HDD перестали лудить контакты на платах котроллеров, которые идут к гермоблоку. Те успешно и медленно окисляются, гарантийные три года проходят и венику приходит хана. Первое время мы их чистили (ремонт "веника" клиенту), но напыление быстро стирается и получаем голую медь, которая окисляется ещё быстрее. Плюнули на енто дело и начали делать это только для спасения инфы, а клиент шёл в соседний магазин за новым. Western Digital и Samsung сделали это почти одновременно. Насколько я помню последней сдалась Toshiba (те использовали не прижимные контакты, а штырьковые, что намного надёжнее даже если бы прижимные были залужены).

Посмотрев на то, что пипл схавал всё это, несмотря на интернет-вой обзорщиков и ремонтников за ними подтянулись и автомобилисты. Да ещё и экологию приплели.

К примеру, Kia-Rio-3 1.4 л АМТ 2016 года с двиглом G4FA имеет "горячий" кат. коллектор. Т.е. банка катализатора стоит сразу за "пауком" и в момент перекрытия клапанов керамическая пыль от разрушающегося катализатора может попасть в цилиндры (и попадает, если катализатор уже хорошо так изношен) - естественно задиры и капиталка. А кат. коллекторы служат в среднем 70-100 тыс. км (ну это зависит ещё и от стиля езды и многих другох факторов) (стоимость на мою кияшку от 20 тыс + нехилые работы по замене его, т.к. придётся разбирать полмашины - я видел где он стоит - врагу не пожелаешь).

Самое простое вырезать его с перепрошивкой мозгов (только старый каталик придётся отдать - некоторые забирая старый катализатор, "а там разные металлы" делают работы бесплатно), но такую машину уже не продашь - не пройдёт по экологии ТО.

Благо на моей ниве он стоит далеко (так называемый "холодный" кат. коллектор) и его разрушение двиглу не грозит, да и поменять/вырезать его можно в любом гараже, особенно если умеешь сам шить мозги.

Сумрачные гении в Aviointeriors увидели русские маршрутки и подсчитали, что сидячие сиденья это очень дорого и невыгодно.

По данным @entrepreneurshipquote (2.8 миллиона подписчиков в Instagram), мягкие сиденья велосипедного типа, которые позволяют пассажирам приседать под углом, но не сидеть полностью, могут быть представлены уже в 2026 году.Согласно подсчетам Aviointeriors, пассажировместимость увеличится на 20 за каждый цент. Помимо этого, снижается стоимость самих сидений, их обслуживания и вес.Это откроет новые горизонты лоукостеров! Такой билет теоретически может стоить от £1 до £5.Тем не менее, Aviointeriors отказались комментировать это MailOnline, и ни одна авиалиния официально не подтвердила планы на введение подобной экономии.

Передайте за проезд!.. Остановите на магазине!

И помните: экономика должна быть экономной!

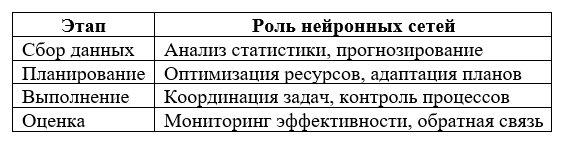

Интеллектуальные системы и нейронные сети становятся ключевыми факторами, преобразующими специализацию труда в условиях современной экономики. Эти технологии выступают инструментами, способными анализировать огромное количество данных в реальном времени, выявлять скрытые закономерности и предлагать оптимальные решения для распределения задач. Искусственный интеллект берет на себя функции, которые ранее выполнялись интуитивно или с использованием ограниченных аналитических методов, такие как планирование производства, определение необходимых ресурсов и прогнозирование потребностей.

В такой системе специализация труда больше не диктуется жёсткими рамками профессий или фиксированными ролями. Вместо этого создается гибкая структура, где каждый человек может обучаться и выполнять различные виды деятельности в зависимости от текущих потребностей общества. Нейронные сети выступают в роли адаптивного посредника, распределяя задачи на основе данных о навыках, предпочтениях и доступности индивидов. Это позволяет минимизировать эффект «неподходящей работы», когда люди оказываются на позициях, не соответствующих их способностям, и, одновременно, способствует максимальной производительности труда.

Автоматизация, управляемая интеллектуальными системами, берет на себя рутинные или физически тяжелые задачи, высвобождая ресурсы для развития творческой деятельности и решения сложных социальных проблем. Например, в сфере логистики нейронные сети могут оптимизировать маршруты доставки, снижая затраты и повышая скорость. В медицинской сфере искусственный интеллект помогает диагностировать заболевания на ранних стадиях, что улучшает качество жизни. Технологии, основанные на машинном обучении, объединяют эти задачи в единую экосистему, управляемую централизованно, но при этом гибко реагирующую на изменения внешних и внутренних факторов.

Примером такого подхода служит моделирование трудовой деятельности на уровне города или региона. Интеллектуальные системы анализируют данные о демографической ситуации, уровне квалификации населения, потребностях рынка и доступных ресурсах. На основе этих данных формируется комплексный план, обеспечивающий равномерное распределение труда и ресурсов.

Нейронные сети также становятся инструментом для прогнозирования потребностей на уровне индивидуального потребления и общественного благосостояния. Это особенно важно для предотвращения дефицитов, характерных для прежних плановых экономик, и избытков, типичных для рыночных моделей. В условиях интеллектуальной экономики система становится настолько точной и динамичной, что способна учитывать не только объективные параметры, но и субъективные предпочтения, создавая условия, где труд и потребление гармонично взаимодействуют. Это не просто инструмент управления, а новая основа специализации, переосмысленная через призму технологий и общественных ценностей.

Предыдущий пост: Эволюция разделения труда в контексте интеллектуальной экономики

Продолжение: Часть 6. Кооперация и конкуренция - Эволюция экономических связей: от изоляции к глобализации

Этот пост завершает Часть 5. Развитие разделения труда

Аналогия между биологической дифференциацией и разделением труда в обществах. Возникновение классов, профессий и экономической иерархии. Роль технологического прогресса и инноваций.

Эволюция разделения труда в условиях современной экономики представляет собой радикальный сдвиг от исторически сложившейся системы, где распределение задач диктовалось рыночными механизмами и конкурентной борьбой, к системе, где оптимизация труда становится результатом централизованного управления, основанного на анализе данных и использовании искусственного интеллекта. Разделение труда в этой модели направлено на достижение максимальной эффективности, устойчивости и равенства, устраняя структурные проблемы, присущие рыночным экономикам.

В традиционных рыночных системах разделение труда часто сопровождалось созданием социальных иерархий и неравенством, где одни группы занимались высококвалифицированной или творческой деятельностью, а другие выполняли рутинные или тяжелые задачи. Интеллектуальная экономика устраняет этот дисбаланс благодаря автоматизации рутинного труда и перераспределению творческой деятельности, используя глубокие нейронные сети для анализа потребностей общества и распределения ресурсов. Искусственный интеллект моделирует поведение экономической системы, прогнозирует многомерные временные ряды и оптимизирует выполнение задач, чтобы избежать недостатков гибкости и дефицита.

Плановая экономика с использованием современных технологий позволяет устранить фрагментарность труда. Вместо узкой специализации, характерной для индустриальной эпохи, возникает возможность гибридных ролей, где каждый индивид может вносить вклад одновременно в несколько областей. Это достигается благодаря адаптивным системам обучения и переквалификации, которые подстраиваются под потребности производства в реальном времени. Например, в процессе производства сложных товаров искусственный интеллект может координировать деятельность коллективов, распределяя задачи так, чтобы каждый участник работал в своей зоне максимальной продуктивности, минимизируя при этом усталость и однообразие труда.

Важным аспектом становится устранение явления трудовой отчужденности. Поскольку задачи распределяются таким образом, чтобы максимально соответствовать склонностям и интересам работников, а рутинные или неприятные задачи передаются машинам, труд становится не обязанностью, а формой самореализации. Кроме того, управление сложными производственными цепочками в реальном времени позволяет избегать дефицитов, которые были характерны для централизованных экономик прошлого, и одновременно предотвращать избыточное производство, характерное для рыночных систем.

В интеллектуальной экономике разделение труда трансформируется в систему сотрудничества, где важна не узкая специализация, а синергия. Это открывает новые возможности для устойчивого экономического развития и социальной справедливости, создавая общество, где труд полностью интегрирован с человеческими ценностями и интересами, а технологии служат инструментом для их реализации.

Предыдущий пост: Социально-экономические последствия разделения труда

Этот пост входит в Часть 5. Развитие разделения труда

Аналогия между биологической дифференциацией и разделением труда в обществах. Возникновение классов, профессий и экономической иерархии. Роль технологического прогресса и инноваций.

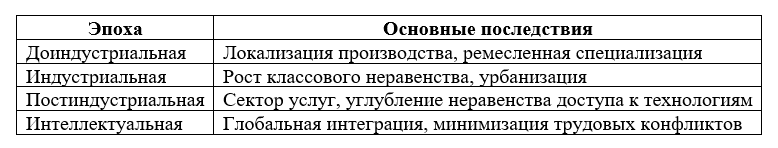

Разделение труда, являясь фундаментальным принципом организации человеческой деятельности, оказывает глубокое влияние на социально-экономическую структуру общества. С одной стороны, оно способствует значительному повышению производительности за счет специализации, упрощения операций и использования навыков на более высоком уровне. Это приводит к росту объема выпускаемой продукции, снижению затрат и расширению доступа к товарам и услугам, что в совокупности становится движущей силой экономического роста. Однако, с другой стороны, разделение труда также порождает множество социальных и экономических последствий, которые могут усиливать как интеграцию, так и фрагментацию общества.

Социальная структура в условиях разделения труда становится более сложной, поскольку появляются новые группы, связанные с различными профессиональными ролями. Углубление специализации может создавать экономические классы и усиливать неравенство, особенно если доступ к определенным видам труда ограничен образованием или ресурсами. В историческом контексте разделение труда часто становилось источником напряженности между различными слоями общества, особенно когда экономическая выгода распределялась неравномерно. В современных условиях, когда высококвалифицированный труд становится ключевым фактором, различия в доступе к образованию и технологиям только усиливают этот разрыв.

Экономические последствия разделения труда проявляются в изменении структуры производства и рынков. Рост производительности и эффективности приводит к концентрации капиталов в руках крупных предприятий, что создает предпосылки для монополизации. С другой стороны, узкая специализация отдельных предприятий делает экономическую систему более уязвимой к внешним шокам и изменению спроса. В глобальной экономике разделение труда распространяется и на международный уровень, что усиливает взаимозависимость стран, но также обостряет проблемы неравенства между развитыми и развивающимися регионами.

Технологический прогресс трансформирует эти динамики, создавая новые виды труда и меняя традиционные роли. Искусственный интеллект и автоматизация вытесняют рутинный труд, увеличивая долю творческой и аналитической деятельности, что требует новых подходов к обучению и перераспределению ресурсов. В условиях интеллектуальной экономической системы, где прогнозирование и управление процессами возложено на нейронные сети, последствия разделения труда могут смягчаться. Искусственный интеллект способен эффективно перераспределять задачи между людьми и машинами, минимизируя социальные конфликты и экономическое неравенство.

Переход к плановой экономике на базе интеллектуальных технологий устраняет диспропорции, вызванные разделением труда. Устойчивость системы будет обеспечиваться за счет гибкой адаптации к изменениям спроса, прозрачности экономических процессов и справедливого распределения ресурсов, что позволит преодолеть традиционные негативные последствия разделения труда.

Предыдущий пост: Влияние технологического прогресса на развитие специализации

Этот пост входит в Часть 5. Развитие разделения труда

Аналогия между биологической дифференциацией и разделением труда в обществах. Возникновение классов, профессий и экономической иерархии. Роль технологического прогресса и инноваций.

Технологический прогресс неизменно оказывает глубокое влияние на развитие специализации в обществе, формируя новые виды деятельности и трансформируя традиционные формы труда. В ранние исторические периоды изобретение простейших инструментов позволило увеличить производительность в сельском хозяйстве, что высвободило часть рабочей силы для других задач, таких как ремесло и торговля. Эта динамика продолжала развиваться с появлением новых технологий, стимулируя как горизонтальную, так и вертикальную специализацию. В эпоху индустриальной революции внедрение паровых машин, механизации и фабричной системы изменило характер труда, сделав его более узконаправленным. Производственные процессы разделялись на этапы, где каждый работник специализировался на выполнении конкретной операции, что повышало эффективность, но также ограничивало креативность и автономию.

Современная эпоха, характеризующаяся цифровыми технологиями и автоматизацией, привела к ускоренному темпу изменения специализации. Информационные технологии создали спрос на такие профессии, как разработчики программного обеспечения, аналитики данных и специалисты по кибербезопасности, которые еще несколько десятилетий назад не существовали. При этом традиционные профессии, такие как фермеры и производственные рабочие, трансформировались благодаря внедрению робототехники, управления на основе данных и искусственного интеллекта. Этот процесс сопровождается переходом от физического труда к интеллектуальному, требующему высокой квалификации и постоянного обучения.

Технологический прогресс также стимулирует появление междисциплинарных специализаций, которые объединяют знания из различных областей. Например, биоинженерия интегрирует достижения биологии, химии и инженерных наук для создания инновационных решений в медицине и сельском хозяйстве.

На этом фоне стоит отметить, что технологический прогресс неизбежно приводит к изменениям социальной структуры, в том числе к перераспределению труда и ресурсов. В условиях дифференциации труда развитие нейронных сетей и прогнозирующих алгоритмов позволяет минимизировать человеческое участие в рутинных и трудоемких задачах. Это открывает новые возможности для персонализированной специализации, где индивиды смогут выбирать деятельность на основе своих предпочтений и талантов, а искусственный интеллект обеспечит выполнение критически важных для общества функций. Такая модель демонстрирует, как технологический прогресс, ранее создававший дисбаланс, может стать основой для гармоничного развития специализации.

Серия Происхождение экономических систем путем естественного отбора

Этот пост входит в Часть 5. Развитие разделения труда

Аналогия между биологической дифференциацией и разделением труда в обществах. Возникновение классов, профессий и экономической иерархии. Роль технологического прогресса и инноваций.

Продолжение: Социально-экономические последствия разделения труда

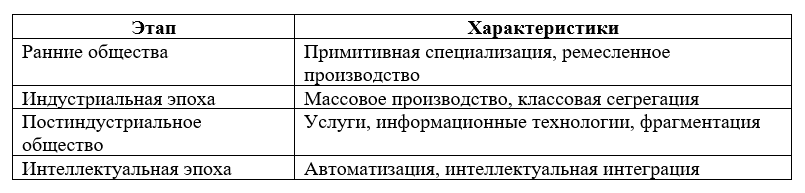

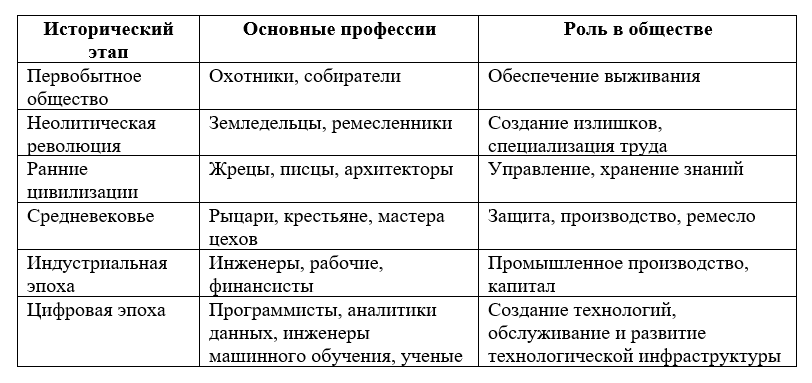

Возникновение профессий представляет собой важный этап в развитии человеческого общества, связанный с дифференциацией труда и усложнением социальной структуры. В первобытных общинах деятельность людей носила универсальный характер, где каждый член группы был одновременно охотником, собирателем, строителем и защитником. Однако с переходом к оседлому образу жизни и развитием земледелия появилась необходимость в специализированных навыках для повышения эффективности производства и управления ресурсами. Это привело к выделению первых специализированных ролей, таких как кузнецы, ткачи, гончары и земледельцы, которые основывали свою деятельность на накопленных знаниях и опыте.

Со временем специализация труда становилась всё более выраженной. В обществах, где росли излишки продукции, выделялись управленческие функции. Жрецы и администраторы начали играть ключевую роль в распределении ресурсов и обеспечении общественного порядка. В то же время ремесленники углубляли свои знания и совершенствовали технологии производства, что создавало предпосылки для экономического обмена. Торговля между общинами и регионами усиливала значение профессий, связанных с посредничеством, таких как купцы и торговцы. Этот процесс сопровождался усложнением социальных связей, где экономическая специализация стала основой формирования первых городских обществ.

Институционализация профессий происходила параллельно с развитием культурных и технологических инноваций. Например, в древних цивилизациях, таких как Египет и Месопотамия, профессии, связанные с архитектурой и инженерией, позволяли строить грандиозные сооружения, символизирующие мощь элит. В то же время появление письменности открыло новые горизонты для таких профессий, как писцы, которые управляли административными процессами и хранили знания.

С развитием капиталистической системы профессии начали включать всё больше интеллектуальной составляющей. Образование стало ключевым фактором, определяющим доступ к различным ролям, а рынок труда стал гибким и конкурентным. В условиях современной цифровой экономики профессии продолжают видоизменяться, отражая потребности в знаниях и навыках, связанных с технологиями и обработкой данных [1]. В будущем специализация труда продолжит дополнительно переосмысляться благодаря искусственному интеллекту и автоматизации, что позволит людям сосредоточиться на творческих и гуманитарных задачах, освободив их от рутинных обязанностей [2].

Этот пост входит в Часть 5. Развитие разделения труда

Аналогия между биологической дифференциацией и разделением труда в обществах. Возникновение классов, профессий и экономической иерархии. Роль технологического прогресса и инноваций.

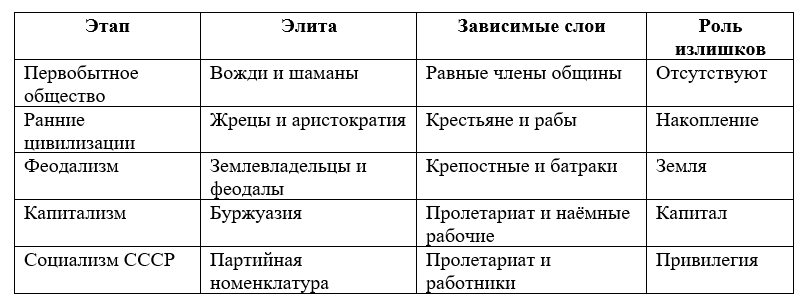

Формирование классов и экономической иерархии в человеческих обществах представляет собой результат постепенного усложнения хозяйственной деятельности и социального взаимодействия. В первобытных общинах экономическая структура отличалась относительным равенством, где ресурсы распределялись между членами группы на основе потребностей и непосредственного вклада. Однако с развитием земледелия и оседлого образа жизни начали возникать излишки продуктов, что стало основой для неравенства.

Появление частной собственности и накопление богатств усилили процесс социальной дифференциации. Одни индивиды или группы начали концентрировать ресурсы, контролировать доступ к ним и использовать труд других. Это привело к выделению элит, обладающих средствами производства, и зависимых слоёв, вынужденных обменивать свой труд на доступ к этим ресурсам. В ранних цивилизациях Шумера или Древнего Египта классовая структура закреплялась через религиозные и правовые системы. Например, фараоны и жрецы оправдывали своё превосходство божественным происхождением, тогда как крестьяне и ремесленники считались обязаны обеспечивать элиту.

Экономическая иерархия усложнялась с развитием торговли, что создало новые группы, такие как купцы и ростовщики, которые не производили материальные ценности, но играли важную роль в их распределении. Индустриальная революция стала переломным моментом в развитии классового общества. Она породила промышленный пролетариат, чьи интересы стали противопоставлены интересам буржуазии, владеющей капиталом и средствами производства. Это противостояние стало основой теоретических обобщений Маркса, который рассматривал классовую борьбу как движущую силу истории.

В условиях современных экономик, где технология начинает играть главную роль, классовые структуры постепенно теряют свои прежние формы. Информационные технологии и автоматизация сокращают зависимость от физического или даже умственного труда и изменяют природу экономического неравенства. В эволюции современных экономических систем классовая борьба может быть смягчена благодаря нейронным сетям, которые будут участвовать в распределении функций, замещая собой человеческий труд, в том числе интеллектуальный, а также оптимизировать распределение ресурсов, устраняя необходимость в эксплуатации человека человеком.

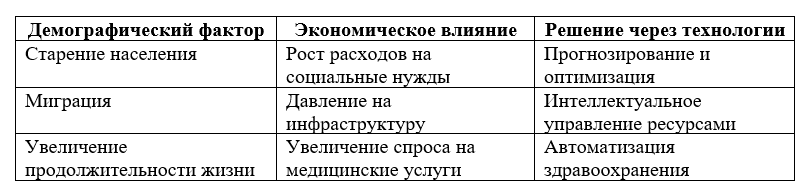

Демографические изменения оказывают глубокое воздействие на устойчивость экономических систем, определяя структуру спроса, доступность рабочей силы и характер распределения ресурсов. Рост численности населения в отдельных регионах ведет к увеличению потребления и стимулирует экономический рост, но одновременно создает риски истощения природных ресурсов и перегрузки инфраструктуры. С другой стороны, сокращение численности населения или его старение вызывает снижение темпов экономической активности, усиливает давление на социальные системы и приводит к дефициту трудоспособных работников. Например, в странах с быстро стареющим населением, таких как Япония или Германия, расходы на здравоохранение и пенсионное обеспечение резко возрастают, в то время как налоговая база сокращается.

Демографические сдвиги также меняют структуру потребления. Молодые общества имеют тенденцию вкладывать больше в образование, жилье и технологии, тогда как стареющее население увеличивает спрос на медицинские услуги и социальную поддержку. Эти изменения формируют новые вызовы для планирования и управления ресурсами, требуя адаптивных подходов. Например, рост урбанизации, связанный с миграцией из сельских регионов в города, стимулирует экономическую активность, но также требует значительных инвестиций в транспортную и жилищную инфраструктуру.

Плановая модель, к которой неизбежно движется современная экономика, предлагает решение этих проблем путем использования нейронных сетей и алгоритмов машинного обучения. Эти системы способны предсказывать демографические изменения, моделировать их влияние на различные аспекты экономики и формировать долгосрочные стратегии адаптации. Например, алгоритмы могут определять наиболее эффективные схемы распределения ресурсов для стареющего общества, минимизируя нагрузку на социальные службы.

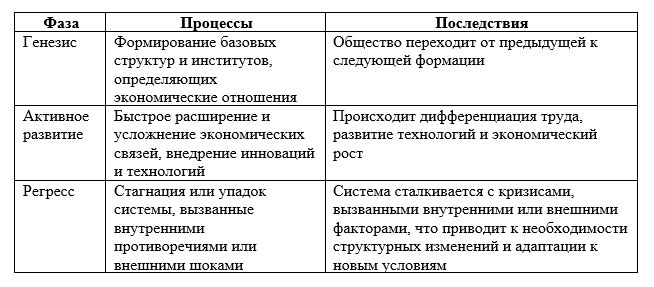

Таблица демонстрирует взаимосвязь между ключевыми демографическими факторами и их экономическими последствиями:

Демографические изменения представляют собой не только вызов, но и возможность для формирования более устойчивой и адаптивной экономической системы. Использование технологий позволяет преобразовать сложные проблемы в управляемые задачи, обеспечивая баланс между интересами различных групп населения и долгосрочной устойчивостью.

Этот пост входит в Часть 4. Влияние внешней среды на экономические системы

Рассмотрение влияния климатических, политических и социальных факторов на эволюцию экономических систем. Роль войн, революций и технологических прорывов в изменении их структуры.

Технологический прогресс играет двойственную роль в эволюции экономических систем, выступая как фактор стабилизации и дестабилизации. Его влияние определяется скоростью внедрения инноваций, масштабом трансформаций и готовностью общества адаптироваться к изменениям. Стабилизирующий потенциал технологий проявляется в повышении эффективности производства, оптимизации логистических цепочек и улучшении качества жизни. В эпоху цифровизации внедрение автоматизации и искусственного интеллекта позволило минимизировать издержки, сократить влияние человеческого фактора на ошибки и повысить устойчивость систем к внешним шокам. Например, нейронные сети способны анализировать многомерные временные ряды, предсказывая спрос на продукцию или выявляя узкие места в производственных процессах, что снижает вероятность экономических колебаний.

Однако прогресс часто сопровождается эффектом дестабилизации, особенно в переходные периоды. Автоматизация приводит к сокращению рабочих мест в традиционных секторах, что вызывает социальное напряжение и усиливает неравенство. Развитие технологий, таких как блокчейн и криптовалюты, дестабилизировало финансовые системы, нарушив привычные механизмы контроля и регуляции. В то же время быстрое внедрение технологий без учета экологических или этических последствий может спровоцировать системные кризисы. Например, неконтролируемое использование ископаемых источников энергии привело к ускорению климатических изменений, создавая угрозу для глобальной экономики.

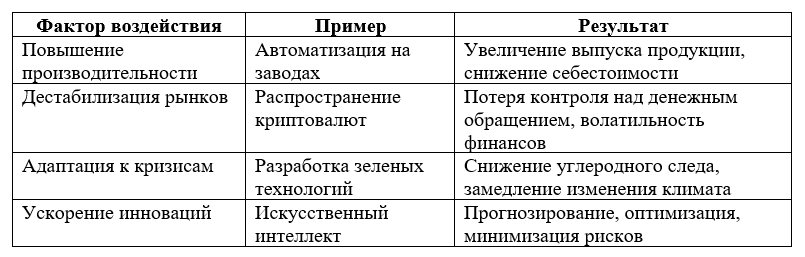

Таблица иллюстрирует основные аспекты влияния технологий на экономические системы:

Система рыночного социализма, к которой эволюционирует современный капитализм, предлагает новый уровень интеграции технологий и управления. Нейронные сети и алгоритмы машинного обучения становятся ключевыми инструментами не только в решении задач текущей стабилизации, но и в предотвращении будущих кризисов. Эти системы способны учитывать огромный объем данных, формировать оптимальные стратегии управления ресурсами и адаптироваться к непредвиденным изменениям в режиме реального времени. Вместо конфликтов, связанных с последствиями технологических изменений, общество получило возможность плавной трансформации экономических процессов, минимизируя деструктивные эффекты и направляя прогресс в устойчивое русло.

Предыдущий пост: Природа кризисов: адаптация систем к экстремальным воздействиям

Этот пост входит в Часть 4. Влияние внешней среды на экономические системы

Рассмотрение влияния климатических, политических и социальных факторов на эволюцию экономических систем. Роль войн, революций и технологических прорывов в изменении их структуры.

Капитализм действительно достиг этапа, когда его внутренняя логика развития способствует стагнации, а не прогрессу. Это происходит из-за сращивания власти и капитала, что устраняет стимулы для конкуренции, инноваций и улучшения качества жизни. Становится все более очевидным, что дальнейшее развитие капитализма в его текущей форме сталкивается с непреодолимыми противоречиями, которые ведут к его трансформации.

Наиболее вероятным направлением эволюции капитализма может стать переход к системе, в которой значительная часть ресурсов и средств производства будет находиться под общественным контролем, но при этом сохранятся элементы рыночных механизмов. Такой переход можно назвать этапом технологического социализма или плановой экономики нового типа, где искусственный интеллект и алгоритмы прогнозирования возьмут на себя функции управления сложными экономическими системами. Уже сегодня видно зарождение этих тенденций - развитие технологий (большие данные и нейросети) позволяет государствам и корпорациям строить модели эффективного распределения ресурсов, что постепенно снижает роль традиционного рынка как регулятора.

Сравнивая текущие процессы с предыдущими эволюциями экономических систем, можно провести параллель с переходом от феодализма к капитализму. В обоих случаях старые институты, поддерживающие прежний порядок, становятся тормозом для прогресса. Так же, как мануфактура и рынок вытеснили барщину и натуральное хозяйство, планирование и автоматизация уже постепенно заменяют рыночные отношения и частную собственность на ключевые отрасли экономики. Текущие попытки БРИКС создать альтернативу однополярной системе мира, где главным полюсом являются страны коллективного Запада, также играют большую роль в этом процессе. Многополярность создает конкуренцию между различными экономическими моделями, стимулирует поиск новых решений и подходов. Например, Китай активно экспериментирует с сочетанием рыночных механизмов и централизованного планирования, создав экономическую модель, которая стала очень конкурентоспособной на мировой арене.

Заданный @Shandral в комментарии #comment_334681151 вопрос и ответ @gelik95 о причинах загнивания социализма в СССР как раз подчеркивает необходимость демократии в управлении, которая способствовала бы удержанию власти в руках работников и предотвращению образования новой привилегированной номенклатуры. Эти уроки могут быть учтены в процессе эволюции капитализма - без общественного контроля любой новый строй рискует повторить ошибки прошлого.

Сейчас стремление к многополярному миру, усиление технологического прогресса (цифровая технологическая революция) и осознание ограничений капиталистической системы создают предпосылки для эволюции к новой общественно-экономической формации. Она будет основана на интеграции плановых принципов с современными технологиями, способными преодолеть структурные противоречия капитализма, приближая его к социализму. Этот процесс, конечно, потребует времени, но уже сейчас видно его зарождение.

Экономические кризисы являются неотъемлемой частью эволюции экономических систем, их природа обусловлена сложными взаимодействиями между внутренними и внешними факторами. Кризисы выполняют двойственную роль: с одной стороны, они разрушают старые структуры и выявляют уязвимости, а с другой — стимулируют адаптацию и развитие. В основе кризисов лежит нарушение равновесия между производством, распределением и потреблением, которое может быть вызвано дисбалансом в доступе к ресурсам, избыточным накоплением капитала или нарушением финансовых механизмов. Экстремальные воздействия, такие как резкие изменения цен на энергоносители, природные катаклизмы или геополитические конфликты, могут инициировать кризисы, усиливая их разрушительный эффект.

Взаимодействие системных факторов в период кризиса демонстрирует важность адаптации. Например, в финансовых кризисах накапливается эффект избыточной ликвидности и рискованных инвестиций, что приводит к перегреву рынков и последующему их обвалу. При этом адаптация систем проявляется в ужесточении регулирования, внедрении новых финансовых инструментов и пересмотре рыночных стратегий. В кризисах, связанных с дефицитом ресурсов, таких как энергетические или продовольственные, системы реагируют через технологические инновации, диверсификацию поставок или переход на новые формы энергопотребления.

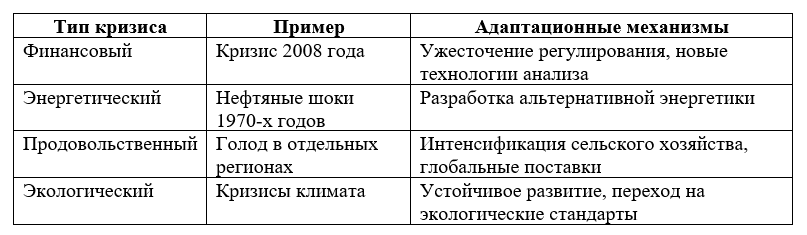

Таблица, иллюстрирующая типы кризисов и механизмы их адаптации, отражает универсальные закономерности:

Кризисы также подталкивают экономические системы к формированию новых структур, способных выдерживать экстремальные воздействия. В условиях технологического коммунизма, куда эволюционирует современная экономика, такие механизмы адаптации могут быть радикально усилены использованием нейронных сетей. Модели глубокого обучения, анализируя многомерные данные, способны прогнозировать кризисы с высокой точностью, предлагать оптимальные сценарии реагирования и минимизировать последствия. Например, при угрозе продовольственного кризиса алгоритмы могут в реальном времени перераспределять ресурсы, прогнозировать урожайность и оптимизировать логистику.

Экстремальные воздействия играют роль катализаторов изменений, выявляя пределы устойчивости систем. В долгосрочной перспективе кризисы способствуют переходу к более гибким, адаптивным моделям экономики, в которых технологии становятся центральным инструментом стабилизации и роста. Вместо пассивного реагирования на изменения, системы начинают проактивно моделировать возможные сценарии, что существенно снижает вероятность возникновения разрушительных событий.

Этот пост входит в Часть 4. Влияние внешней среды на экономические системы

Рассмотрение влияния климатических, политических и социальных факторов на эволюцию экономических систем. Роль войн, революций и технологических прорывов в изменении их структуры.

Глобализация представляет собой сложный процесс, в ходе которого локальные экономики становятся всё более взаимозависимыми и интегрированными в мировую систему. Этот феномен охватывает торговлю, производство, инвестиции, финансы и обмен знаниями, создавая глобальные цепочки добавленной стоимости. Однако взаимодействие глобальных и локальных экономических условий редко бывает однородным, что приводит к появлению уникальных локальных эффектов. Например, страны с высокой степенью индустриализации получают доступ к более дешёвым ресурсам и рынкам сбыта, тогда как развивающиеся экономики могут столкнуться с проблемами зависимости от импорта или неравенства в распределении прибыли.

Одним из ключевых механизмов глобализации является международная торговля, которая способствует перераспределению ресурсов и созданию конкурентных преимуществ. Однако её влияние варьируется в зависимости от уровня подготовки локальной экономики. В странах с низкой производительностью труда открытие рынков может привести к деиндустриализации или снижению заработных плат в отраслях, неспособных конкурировать с международными корпорациями. Напротив, развитые экономики извлекают выгоду из инноваций и более эффективного использования технологий, что усиливает их конкурентоспособность.

Финансовая глобализация также влияет на локальные экономики через международное движение капитала. Приток инвестиций способствует экономическому росту, но может создавать макроэкономические риски, такие как перегрев рынков или резкие колебания валютных курсов. В то же время страны, интегрированные в мировую финансовую систему, чаще становятся уязвимыми перед глобальными кризисами. Эффект 2008 года, когда кризис на американском рынке ипотечных ценных бумаг привёл к рецессии в Европе и Азии, иллюстрирует эту взаимосвязь.

Технологические изменения, вызванные глобализацией, приводят к неоднородным последствиям. Например, внедрение автоматизации и искусственного интеллекта ускоряет модернизацию производства в одних странах, одновременно вытесняя традиционные рабочие места в других. Такая динамика усиливает необходимость в адаптации локальных экономик, что требует инвестиций в образование, инфраструктуру и развитие местного предпринимательства. Эти меры помогают уменьшить негативные эффекты глобальной конкуренции, сохраняя культурные и экономические особенности регионов.

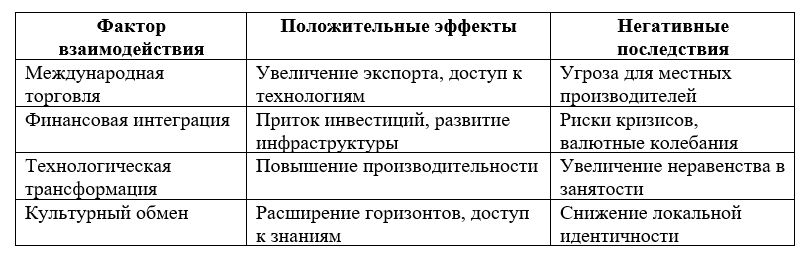

Таблица взаимодействия глобализации с локальными условиями позволяет выделить основные факторы влияния:

Для того чтобы интеграция в мировую экономику была устойчивой, требуется баланс между глобальными интересами и локальной спецификой. Использование технологий глубокого обучения может стать ключом к этой задаче. Нейронные сети способны анализировать сложные многомерные зависимости между глобальными и локальными факторами, прогнозируя наиболее эффективные модели взаимодействия. Например, они могут помочь в выборе приоритетных отраслей для инвестиций или оптимизации глобальных цепочек поставок с учётом локальных ресурсов и потребностей. Таким образом, глобализация перестаёт быть процессом навязывания универсальных стандартов, превращаясь в инструмент, позволяющий локальным экономикам процветать в условиях мирового рынка.

Предыдущий пост: Революции и технологические прорывы: импульсы для изменений

Этот пост входит в Часть 4. Влияние внешней среды на экономические системы

Рассмотрение влияния климатических, политических и социальных факторов на эволюцию экономических систем. Роль войн, революций и технологических прорывов в изменении их структуры.

Революции и технологические прорывы всегда были мощным двигателем изменений в экономических системах, создавая условия для пересмотра существующих моделей производства, распределения и потребления. Социальные революции, как правило, приводят к изменению структуры собственности и перераспределению ресурсов, что порождает новые экономические институты. Например, Великая французская революция положила начало процессам освобождения рынка от феодальных ограничений, создав базу для развития капитализма. Аналогично Октябрьская революция 1917 года радикально изменила экономический ландшафт России, заменив рыночные отношения плановой экономикой, что привело к мобилизационному рывку в индустриализации.

Технологические революции воздействуют на экономику, трансформируя производственные процессы, занятость и характер международной торговли. Промышленная революция XIX века вывела на первый план машиностроение и угольную промышленность, породив классические капиталистические отношения. В XX веке электричество, автомобиль и массовое производство привели к созданию индустриальных гигантов и росту потребительской экономики. Сегодня мы переживаем четвёртую промышленную революцию, где ключевую роль играют искусственный интеллект, роботизация и цифровые технологии. Они стирают границы между физическим, цифровым и биологическим мирами, приводя к формированию новых рынков, таким как рынок данных и автоматизированных услуг.

Технологические прорывы также подталкивают эволюцию экономических систем к более интегрированным и гибким моделям. Становление интернета как глобальной инфраструктуры трансформировало экономику, позволив компаниям и отдельным лицам участвовать в глобальной торговле вне зависимости от географического положения. Это явление стало предвестником более совершенных форм глобализации, основанных на распределённых системах управления и взаимозависимости. В условиях технологического коммунизма, к которому движется современный мир, такие системы могут стать основой для устранения дефицита и оптимального распределения ресурсов.

Интересным следствием технологических прорывов является изменение структуры занятости и перераспределение ролей в экономике. Если в XIX веке доминировали рабочие фабрик, а в XX веке - офисные служащие, то в XXI веке на первый план выходят специалисты по данным, программисты и операторы автоматизированных систем. Технологии искусственного интеллекта позволяют значительно сократить зависимость экономики от человеческого труда в рутинных и тяжёлых задачах, что в перспективе создаёт возможность для перераспределения рабочей силы в творческие и социально значимые области.

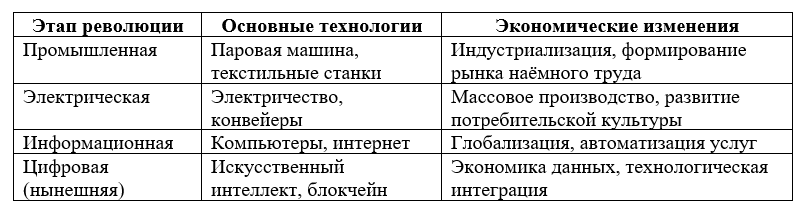

Таблица, демонстрирующая этапы технологических революций и их экономические последствия:

Каждая технологическая революция не только изменяет привычные методы производства, но и поднимает вопросы справедливого распределения её плодов. В условиях современного мира, где предсказание экономических и социальных процессов становится доступным благодаря нейросетям, появляется уникальная возможность направить эти изменения на благо общества, минимизируя социальные конфликты и усиливая устойчивость системы. Технологические прорывы могут стать основой для формирования экономики нового типа, где гибкость и предсказуемость процессов обеспечивают стабильное развитие, свободное от кризисов прошлого.

Предыдущий пост: Роль войн и конфликтов в трансформации экономических отношений

Этот пост входит в Часть 4. Влияние внешней среды на экономические системы

Рассмотрение влияния климатических, политических и социальных факторов на эволюцию экономических систем. Роль войн, революций и технологических прорывов в изменении их структуры.

Войны и конфликты оказывают огромное влияние на трансформацию экономических систем, выступая как разрушительной, так и созидательной силой. Военные действия приводят к разрушению инфраструктуры, деградации производительных сил и утрате человеческого капитала, что ослабляет экономический потенциал пострадавших стран. Однако одновременно конфликты могут ускорять технологическое развитие, стимулировать изменения в экономической структуре и создавать новые формы хозяйственных отношений. Например, две мировые войны XX века не только нанесли колоссальный урон экономике, но и привели к развитию авиации, атомной энергии и массового производства, что в дальнейшем способствовало экономическому подъёму.

Войны также играют ключевую роль в перераспределении ресурсов, как внутри стран, так и на международном уровне. Конфликтные ситуации вынуждают государства мобилизовывать ресурсы для достижения стратегических целей, что приводит к значительным изменениям в приоритетах экономической политики. Так, во время Второй мировой войны многие страны перешли к плановой экономике, централизованно распределяя трудовые ресурсы, сырьё и средства производства. Эти меры позволили наращивать производство, необходимое для фронта, но также создали предпосылки для последующей модернизации экономики в мирное время.

Военные конфликты часто становятся драйверами для появления новых форм экономической кооперации. После окончания войн, особенно масштабных, международное сообщество стремится предотвратить их повторение путём создания институтов, регулирующих торговлю и финансы. Так возникли такие организации, как МВФ, Всемирный банк и ГАТТ, впоследствии трансформировавшийся в ВТО. Эти структуры помогли не только восстановить разрушенные экономики, но и создать глобальную систему экономических связей, основанную на взаимозависимости.

На региональном уровне войны и конфликты стимулируют изменение экономических связей и перераспределение сфер влияния. Раздел территорий, санкции и эмбарго, а также смена политических режимов ведут к перестройке торговых маршрутов и перераспределению рынков. Так, распад колониальных империй после Второй мировой войны привёл к созданию независимых государств, которые начали строить собственные экономические системы, основываясь на национальных интересах. Это также дало толчок развитию движений за экономическую интеграцию, таких как Европейский Союз, где уроки прошлого конфликта были использованы для создания устойчивой мирной кооперации.

Современные технологии играют важную роль в изменении характера военных конфликтов и их экономических последствий. Искусственный интеллект, кибероружие и беспилотные системы делают войны менее зависимыми от традиционных ресурсов, таких как физическая инфраструктура или массовая мобилизация. Это, в свою очередь, меняет способы экономической мобилизации: акцент смещается на знания, данные и инновации. Такие трансформации создают основу для перехода к более технологически интегрированным экономическим системам, где войны уже не разрушительны в традиционном смысле, но остаются фактором глобальной перестройки.

С учётом эволюции капитализма роль войн и конфликтов в экономике может измениться. Вместо разрушения в виде войн конфликты могут стать катализаторами более глубоких интеграционных процессов и ускоренной адаптации систем. В условиях, где нейронные сети и глубокое обучение позволяют прогнозировать и минимизировать последствия кризисов, война может перестать быть необходимым элементом эволюции, уступая место мирным технологическим конкуренциям как основному двигателю экономических изменений.

Предыдущий пост: Социальные преобразования как катализатор экономической эволюции

Этот пост входит в Часть 4. Влияние внешней среды на экономические системы

Рассмотрение влияния климатических, политических и социальных факторов на эволюцию экономических систем. Роль войн, революций и технологических прорывов в изменении их структуры.

Социальные преобразования оказывают мощное воздействие на экономические системы, выступая катализатором их адаптации и эволюции. Изменения в структуре общества, такие как урбанизация, рост среднего класса, изменения в уровне образования и миграционные процессы, приводят к трансформации спроса и предложения, модифицируя экономические приоритеты и стимулируя развитие новых отраслей. Например, рост урбанизированного населения увеличивает потребность в услугах, таких как транспорт, образование и здравоохранение, одновременно повышая значимость технологических решений для оптимизации этих сфер. В свою очередь, увеличение доступности образования расширяет базу квалифицированных специалистов, что позволяет экономике переходить к более сложным моделям производства, основанным на инновациях и знаниях.

Одним из ключевых аспектов является трансформация ролей внутри общества, особенно в контексте гендерного равенства. Включение женщин в рабочую силу не только увеличивает общий экономический потенциал, но и стимулирует изменения в структуре рынка труда. Такие преобразования ведут к росту спроса на услуги, которые обеспечивают баланс между работой и семьёй, включая дошкольное образование и гибкие графики труда. Этим изменениям сопутствует перестройка социальных институтов и развитие новых форм социальной защиты, которые необходимы для поддержки таких трансформаций.

Миграционные процессы, как внутренние, так и международные, также играют важную роль в перестройке экономических систем. Перемещение значительных групп населения приводит к изменению демографической структуры, что влияет на распределение ресурсов, налоговую политику и стратегию развития инфраструктуры. В странах-реципиентах мигранты могут восполнять дефицит рабочей силы в ключевых секторах, таких как строительство, сельское хозяйство или здравоохранение, но при этом вызывают напряжение в социально-экономических системах, если адаптационные механизмы недостаточно развиты.

Эти процессы усиливаются развитием технологий, которые позволяют быстрее реагировать на социальные изменения. Нейронные сети и алгоритмы глубокого обучения уже сегодня используются для анализа больших массивов данных, чтобы предсказывать изменения в структуре населения, моделировать их влияние на рынок труда и разрабатывать эффективные стратегии адаптации. Например, прогнозирование миграционных потоков позволяет государствам заранее планировать инфраструктурные и социальные изменения, а анализ тенденций образования помогает скорректировать программы профессиональной подготовки.

Социальные преобразования представляют собой не только вызов для экономических систем, но и возможность для их обновления и повышения устойчивости. В условиях эволюции капитализма к более плановой и технологически интегрированной модели, где ключевую роль играют искусственный интеллект и справедливое распределение ресурсов, такие преобразования становятся важнейшими точками роста и адаптации. Это создаёт фундамент для перехода к экономике, основанной на высокоэффективном прогнозировании и удовлетворении потребностей общества, где социальные изменения рассматриваются как неотъемлемая часть стратегического планирования.

Этот пост входит в Часть 4. Влияние внешней среды на экономические системы

Рассмотрение влияния климатических, политических и социальных факторов на эволюцию экономических систем. Роль войн, революций и технологических прорывов в изменении их структуры.