Кто в теремочке живёт? Ассирийцы - это четыре

Продолжаю писать про малые народности Израиля. Начало здесь:

https://vombat.su/post/9606-kto-v-teremochke-zhivyot-druzi-eto-raz

https://vombat.su/post/9678-kto-v-teremochke-zhivyot-cherkesi-dva

https://vombat.su/post/9699-kto-v-teremochke-zhivyot-dobrie-samarityane-eto-tri

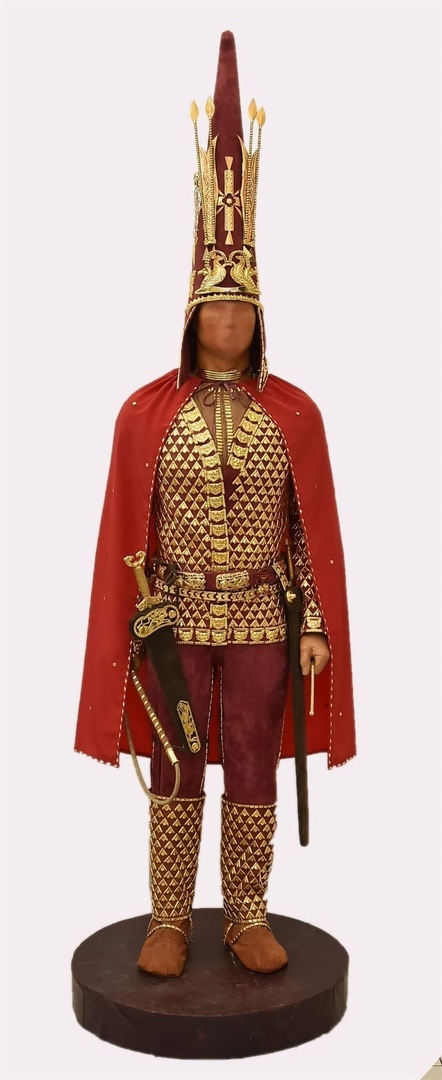

Для меня было большим открытием, что ассирийцы до сих пор существуют и даже живут рядом. Для меня это что-то из истории древнего мира.

Ассирийцы, живущие в Израиле, в основном произошли от тех, кто бежал от ассирийского геноцида из Тур Абдина в 1915 году. Многие нашли убежище в так называемом «армянском квартале» в Вифлееме. Основная же их часть проживает, конечно, в Иерусалиме.

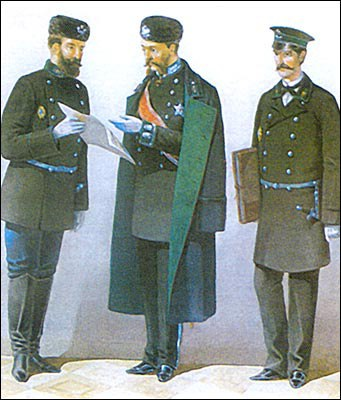

Ассирийцы преимущественно христиане Восточного и Западно-сирийского течений. Большинство ассирийцев в Израиле являются приверженцами сирийской православной церкви.

По сирийской вере считается, что именно в этом месте, где стоит сегодня монастырь, стоял дом Марии - матери Иоанна, которого звали Марком, о чём говорит найденный столб, на котором написано, что этот дом принадлежит Марии и в нём она же была крещена апостолами после распятия Иисуса.

Сирийская католическая церковь

Сирийская католическая церковь имеет Патриарший экзархат, образованный в 1892 году и основанный на церкви Святого Фомы в Иерусалиме. По состоянию на 2015 год в Израиле 3 прихода с примерно 3000 прихожанами.

Халдейская католическая церковь

С 1903 года Халдейская католическая церковь была представлена в Иерусалиме нерезидентом патриархальным викарием. В 1997 году Халдейская католическая церковь учредила территорию, зависимую от Патриарха, которая ранее управлялась как Патриарший Викариат Иерусалима в пределах собственной архепархии Патриарха (кто это всё сможет выговорить?).

Сирийская православная церковь

Сирийская православная церковь - крупнейшая ассирийская церковь в Израиле, входящая в состав Архиепископства Израиля, Палестины и Иордания под духовным руководством и руководством архиепископа Гавриила Даххо.

Самый известный монастырь в Израиле - монастырь Святого Марка в Иерусалиме. Сирийская Православная Церковь также имеет общие права на Храм Гроба Господня и второстепенные права на Могилу Девы Марии, где у них есть алтарь на западной стороне святого места.

О быте и кухне ассирийцев ничего не нашла. Фотографии тоже с трудом отыскала на армянских сайтах.