Никола Тесла и "послания" с Марса

К концу XIX века интерес к Марсу резко возрос. Телескопы становились лучше, журналисты охотились за сенсациями, а фантастика шла рука об руку с наукой. И тогда все чаще звучал вопрос: есть ли на Красной планете разумная жизнь и можно ли с ней связаться?

Рождение марсианской мании

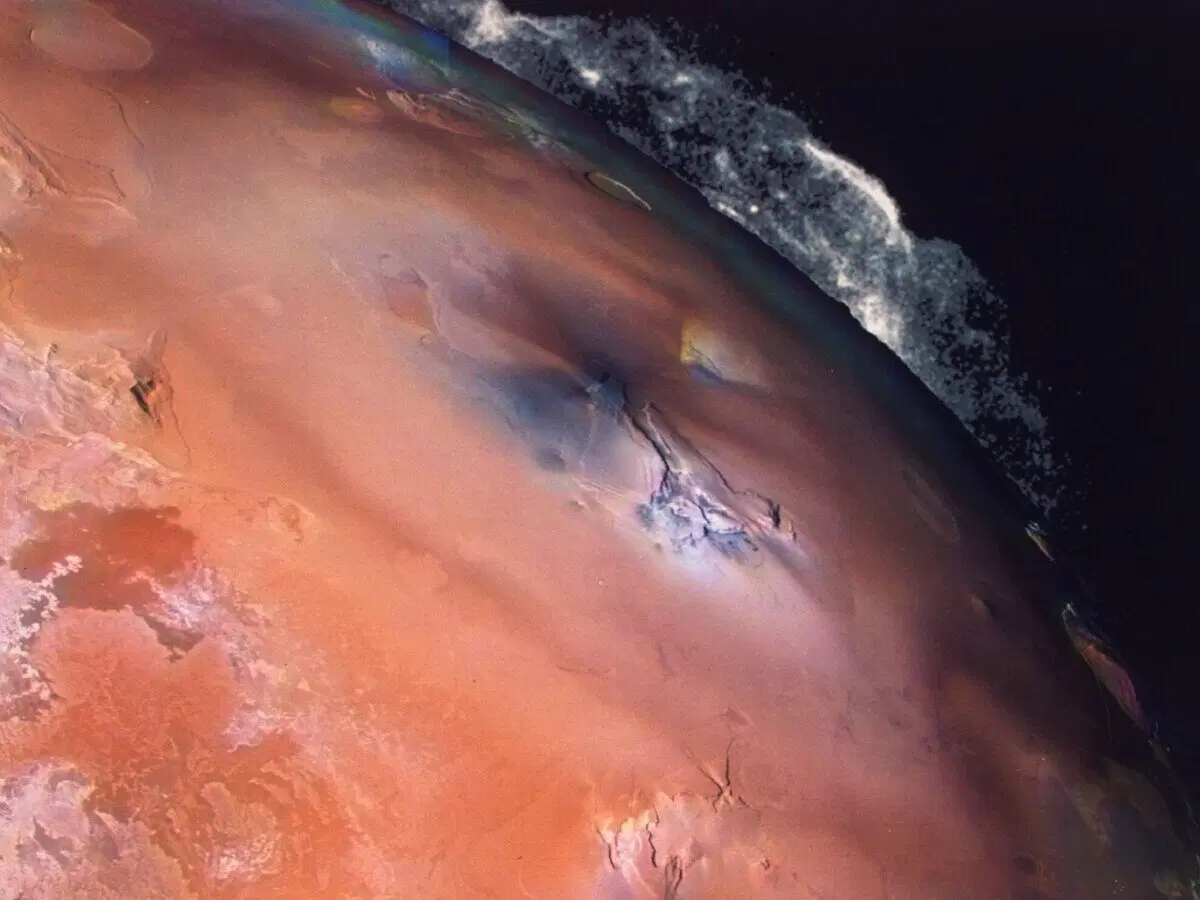

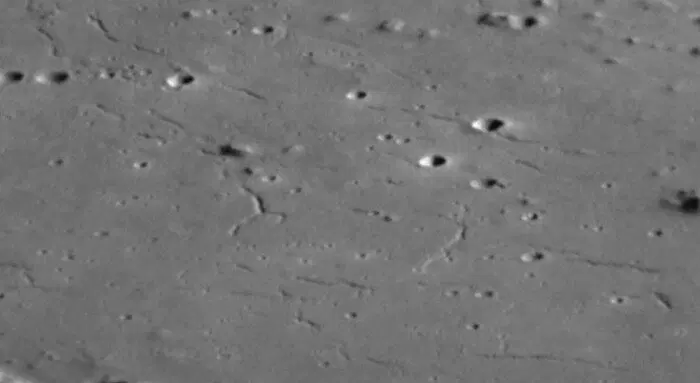

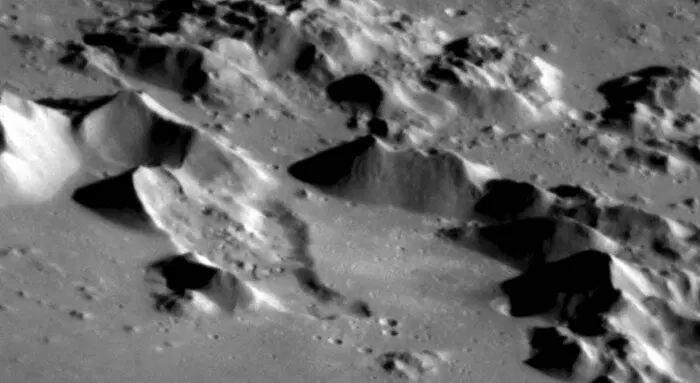

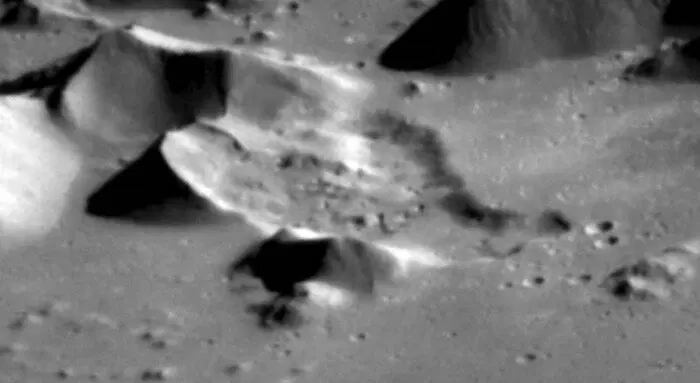

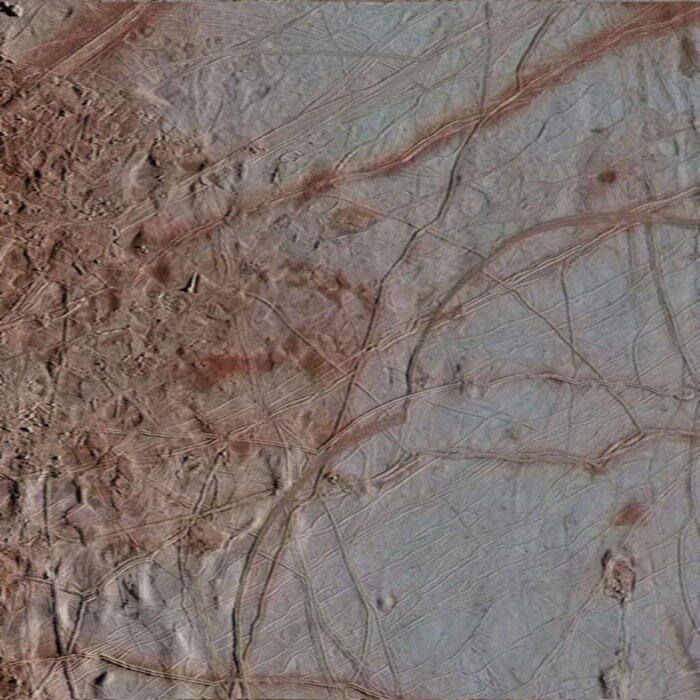

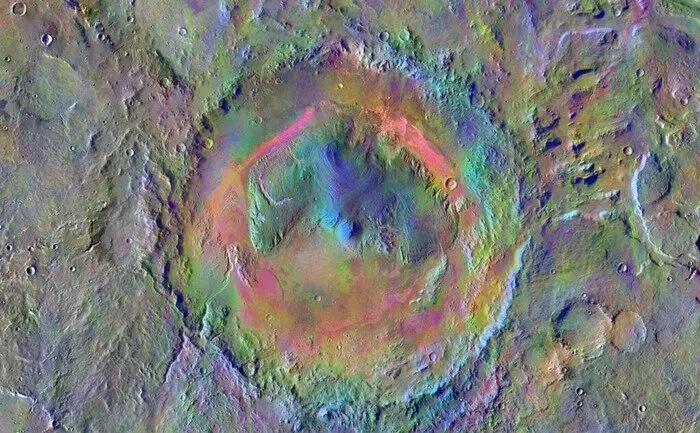

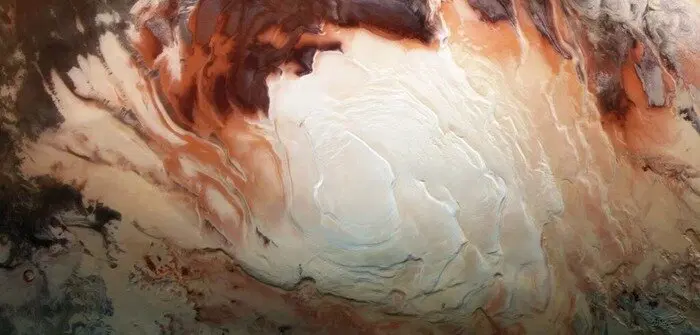

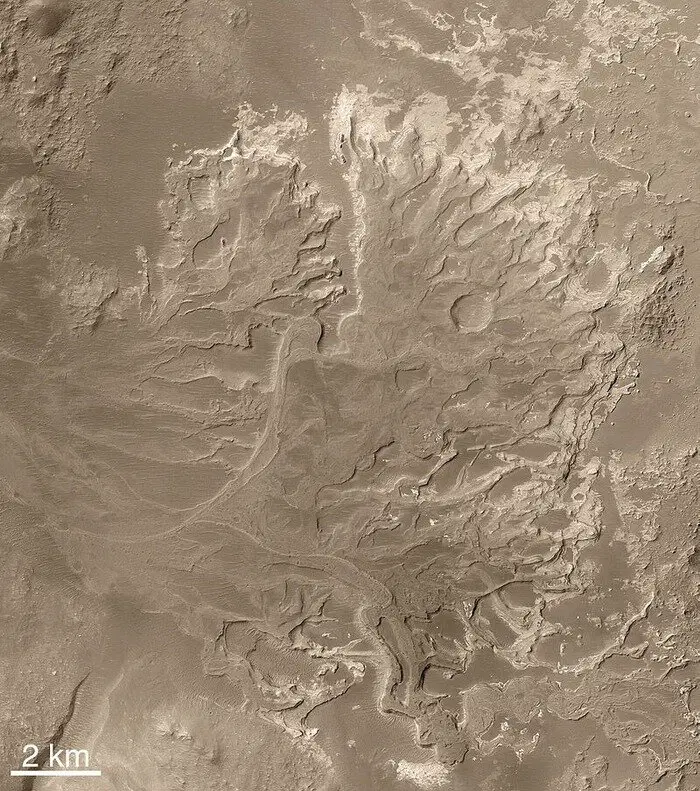

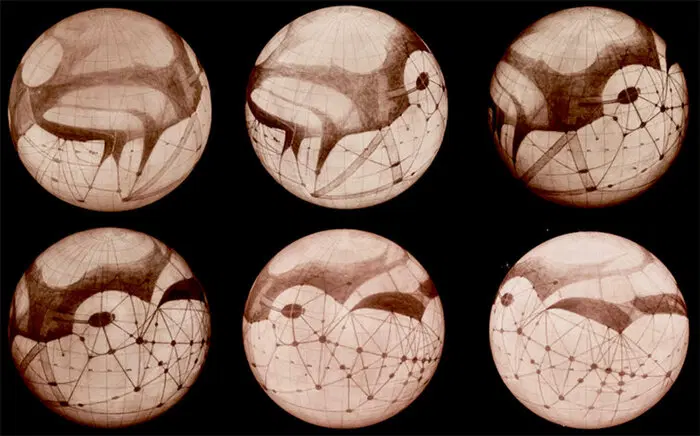

В 1877 году итальянский астроном Джованни Скиапарелли, наблюдая Марс во время великого противостояния, зарисовал тонкие линии на поверхности и назвал их "canali" — "каналы" или "проливы".

Англоязычная пресса тут же интерпретировала это как намек на искусственные сооружения. Это настолько вдохновило американского астронома Персиваля Лоуэлла, что он построил собственную обсерваторию и годами наблюдал за Красной планетой, рисуя карты "каналов". Он убеждал публику, что "каналы" — неопровержимое доказательство того, что планета-соседка населена разумными существами, которые пытаются выжить в высыхающем мире с помощью гигантской системы ирригации.

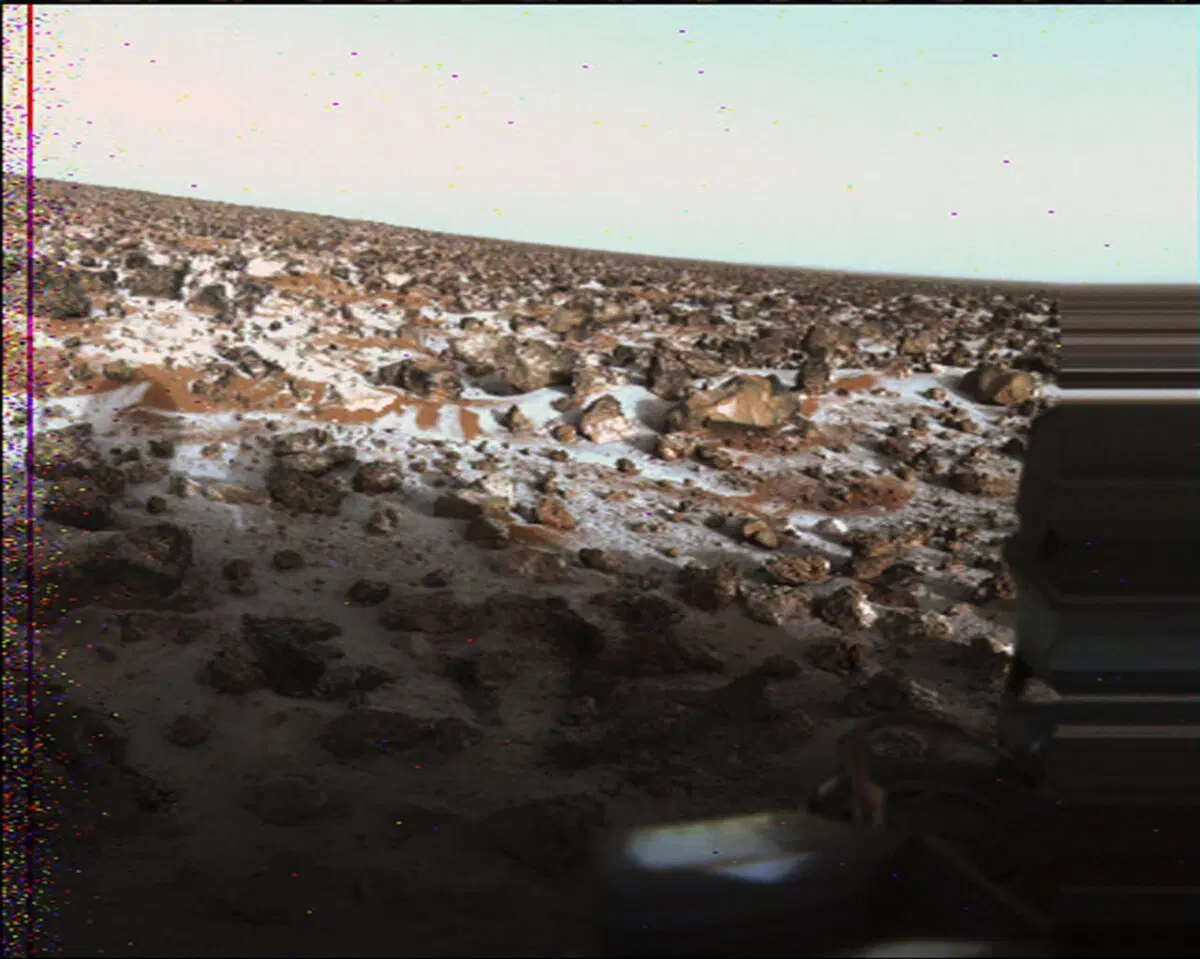

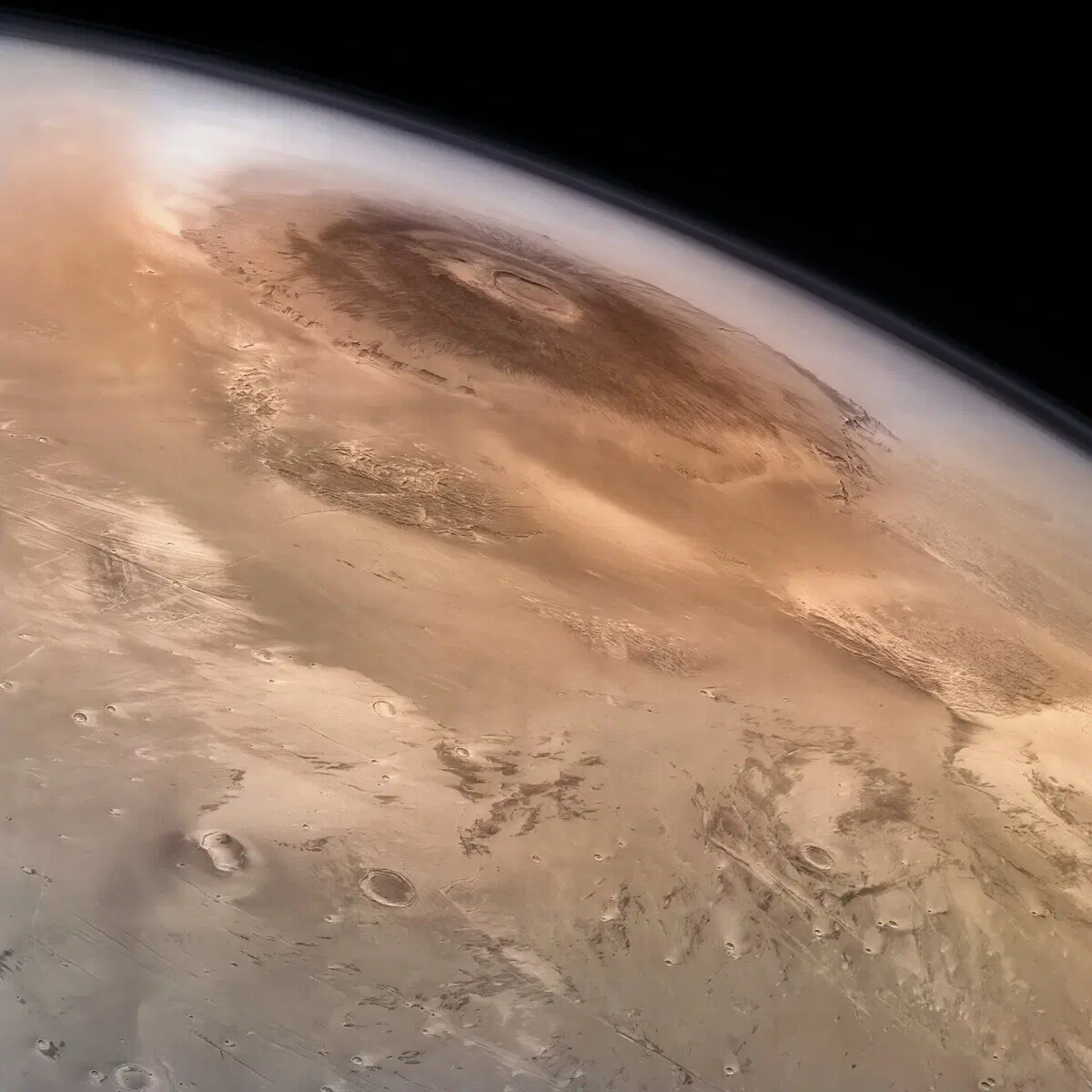

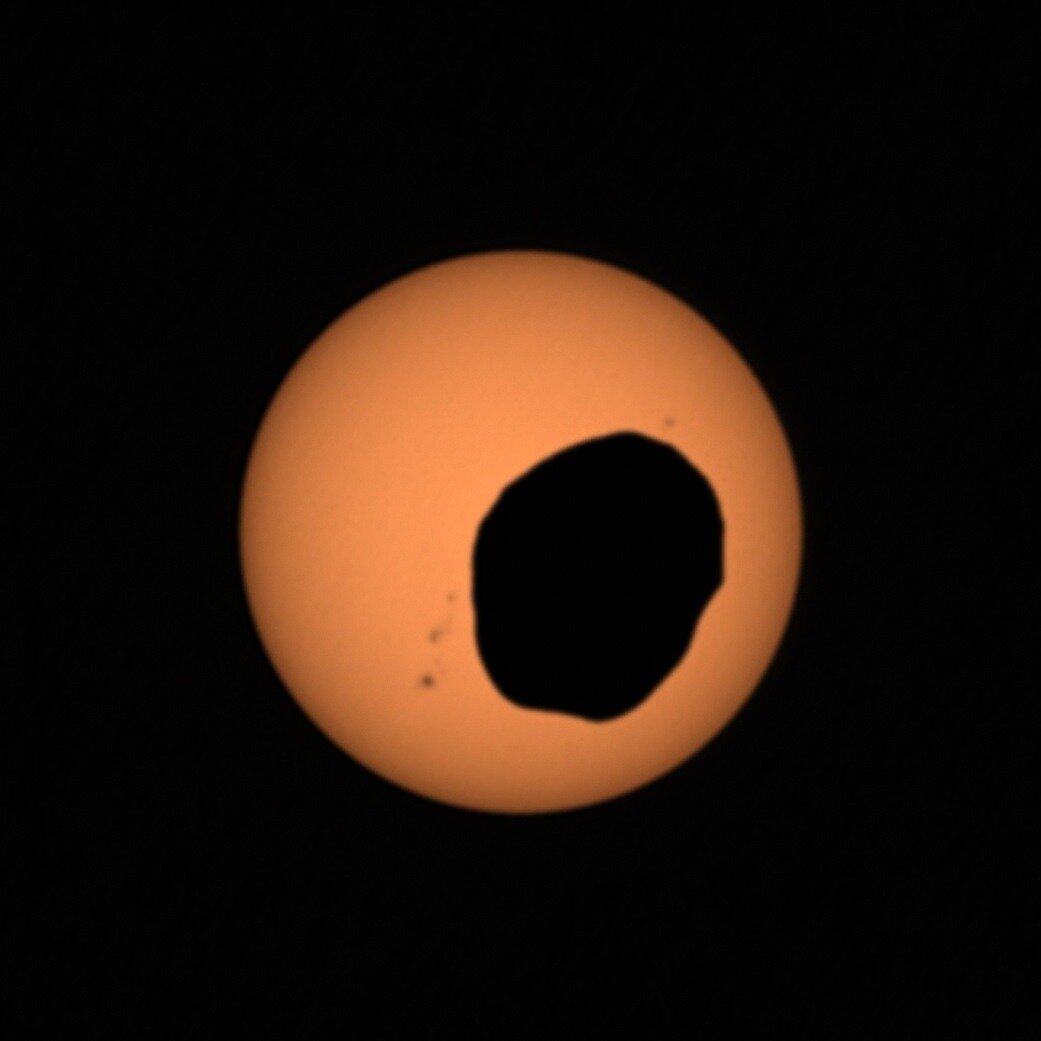

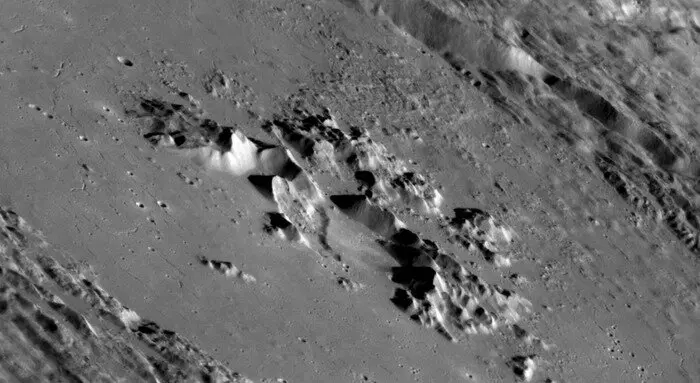

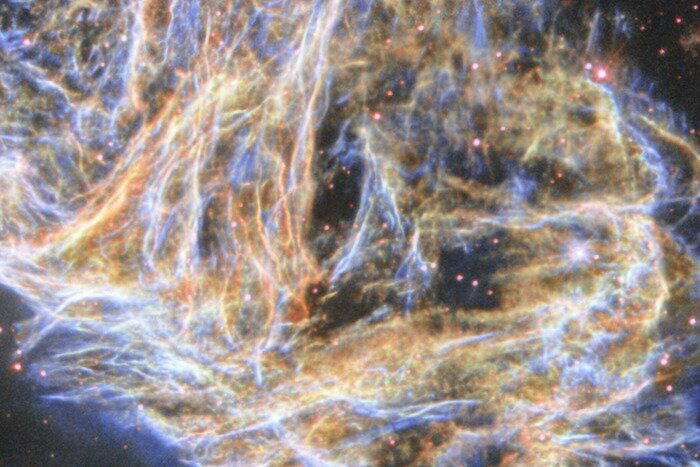

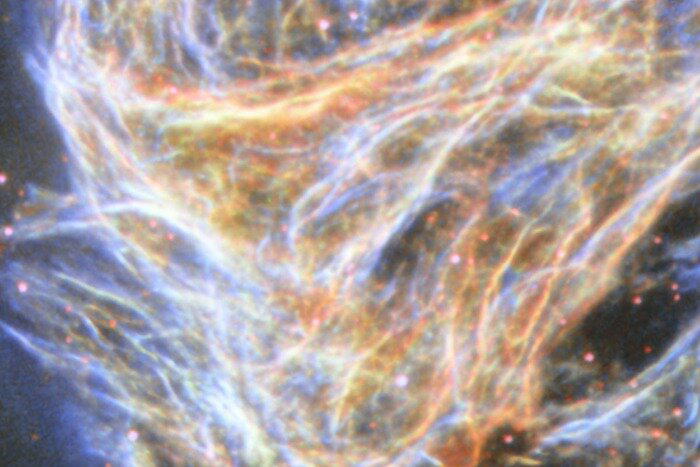

Сегодня понятно, что это был результат смешения технологических ограничений с человеческой психикой: ничтожное (по современным меркам) разрешение телескопов, "дрожание" земной атмосферы, ожидания наблюдателя и "дорисовка" мозгом знакомых образов (парейдолия). Только во второй половине XX века мы узнали, что Марс — совершенно иной мир. И хотя на нем действительно есть грандиозные структуры, все они имеют природное происхождение.

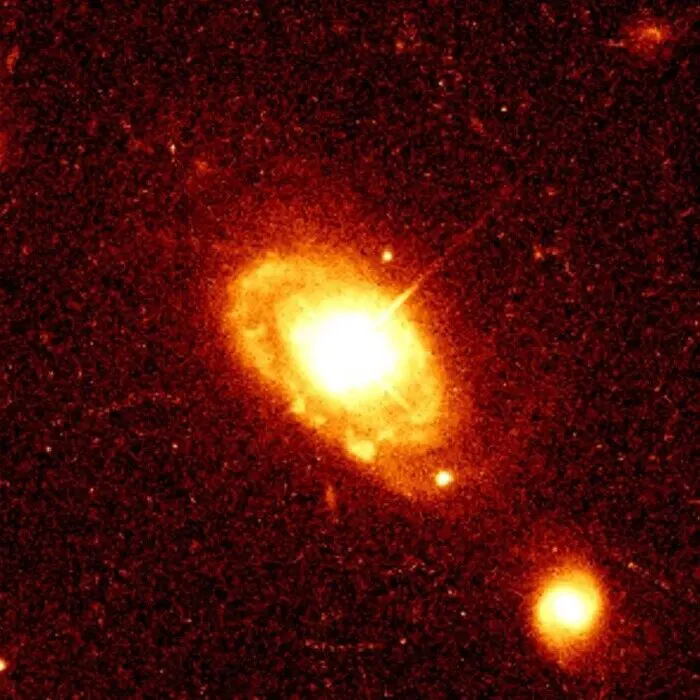

Но тогда мысль об обитаемом Марсе была слишком красивой, чтобы ее отпускать. После "каналов" фантазия сорвалась с цепи: выходили статьи, где всерьез обсуждали, какими мелодиями марсиане могли бы приветствовать Землю и какие земные шедевры стоило бы отправить им в ответ. Параллельно укреплялась еще более смелая гипотеза: возможно, у других звезд тоже есть планеты и на них тоже живут разумные существа. Сейчас мы называем такие миры экзопланетами, но тогда это было почти чистой философией.

Радио как "связь с космосом"

На рубеже веков беспроводная связь перестала быть лабораторным фокусом и начала превращаться в масштабируемую технологию. И вместе с радиотелеграфией пришла простая и, в общем-то, неизбежная идея: если мы с такой легкостью "ловим" сигналы через океан, то почему бы не попытаться поймать их и через космическое пространство? Так начались первые любительские и полупрофессиональные попытки "услышать инопланетян" — иногда из научного любопытства, иногда ради славы.

Самым знаменитым участником этой истории был Никола Тесла.

В 1899 году Тесла построил экспериментальную станцию в Колорадо-Спрингс (США). Формально он занимался земными задачами: высоковольтными экспериментами, резонансом, беспроводной связью и передачей энергии на большие расстояния. Но его аппаратура была настолько чувствительной, что иногда ловила то, чему наука не находила объяснения.

В своих заметках и поздних рассказах Тесла описывал, что ему удавалось фиксировать странные повторяющиеся сигналы — ритмичные "пульсы", которые не походили на хаотические атмосферные помехи. Он рассматривал разные варианты и в какой-то момент даже начал всерьез допускать, что источник может находиться далеко за пределами Земли. В эпоху "каналов" лучшим кандидатом на отправителя "посланий", конечно же, стал Марс.

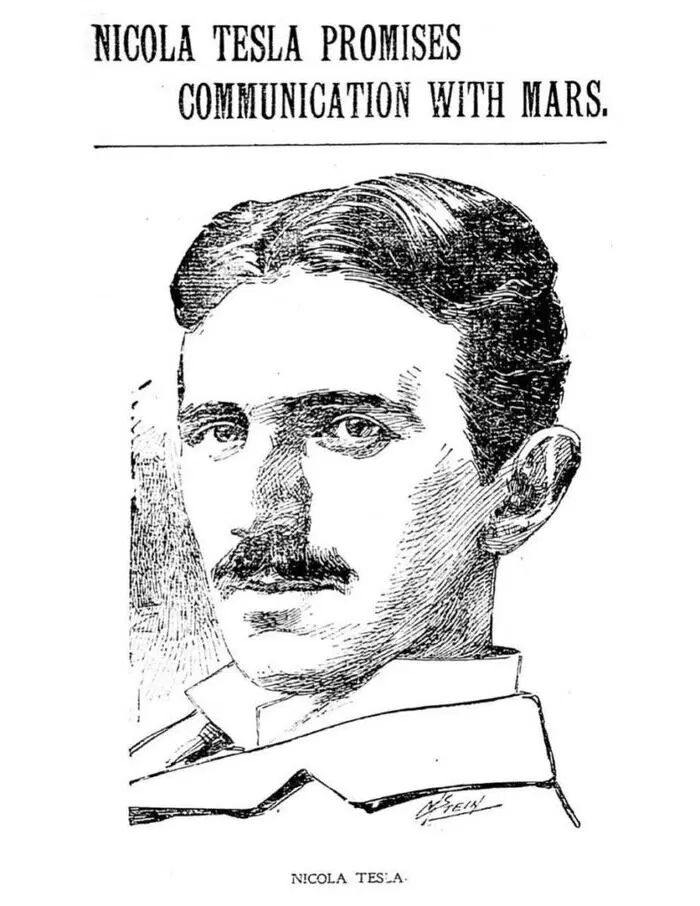

В конце 1900 года Американский Красный Крест обратился к известным людям с просьбой дать короткий прогноз о том, каким может быть величайшее достижение человечества в новом веке (и вообще "что впереди"). В этом списке был и Тесла, который отправил письмо с ответом, содержащим фразу в духе научной фантастики:

"Братья! У нас есть сообщение из другого мира, неизвестного и далекого. Оно гласит: один... два... три..."

Пресса подхватила это как сенсацию, и тема "Тесла общается с марсианами" пошла гулять по миру.

Важно понимать, что даже если Тесла и правда получал необычные повторяющиеся сигналы, это никак не доказывает, что они пришли с Марса и/или что они имели искусственное происхождение. Это говорит лишь о том, что радиосфера вокруг Земли сложнее, чем казалось в 1900 году. Тогда еще не было развитой радиофизики, наука не знала о всевозможных типах помех, о природных радиоисточниках и о том, насколько сильно атмосфера и грозовая активность забивают эфир.

Так что это было на самом деле?

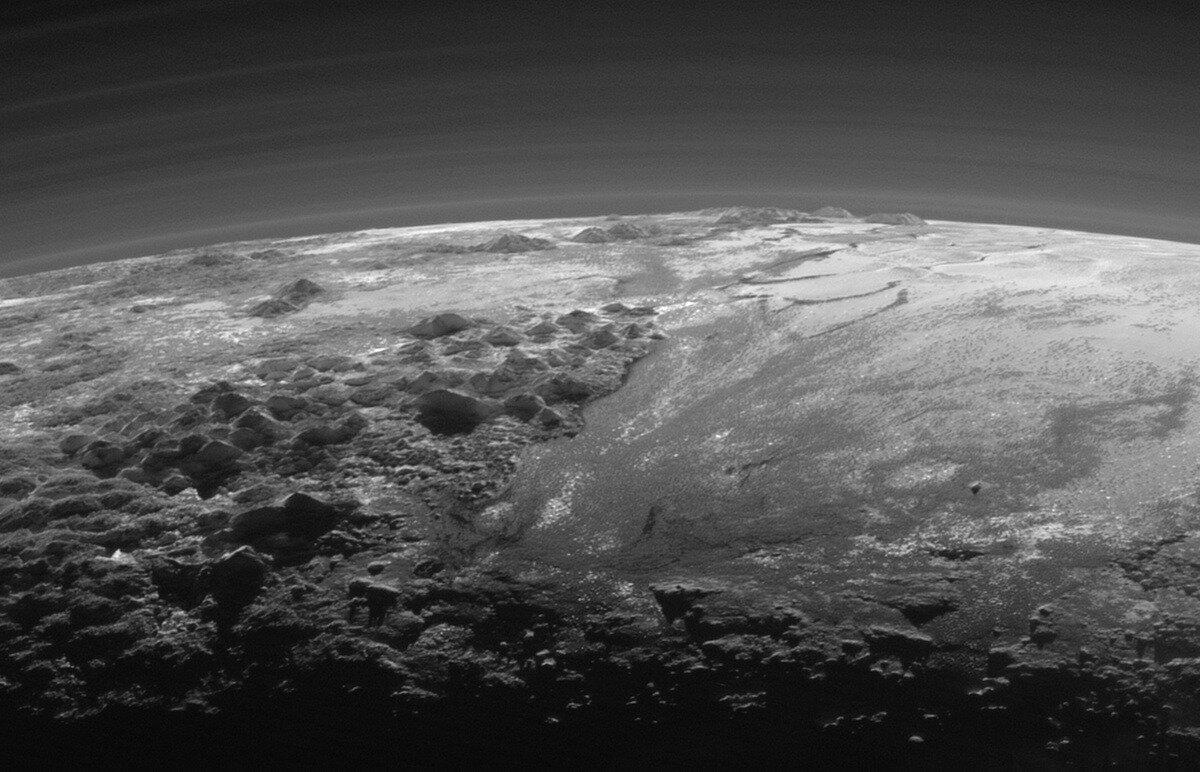

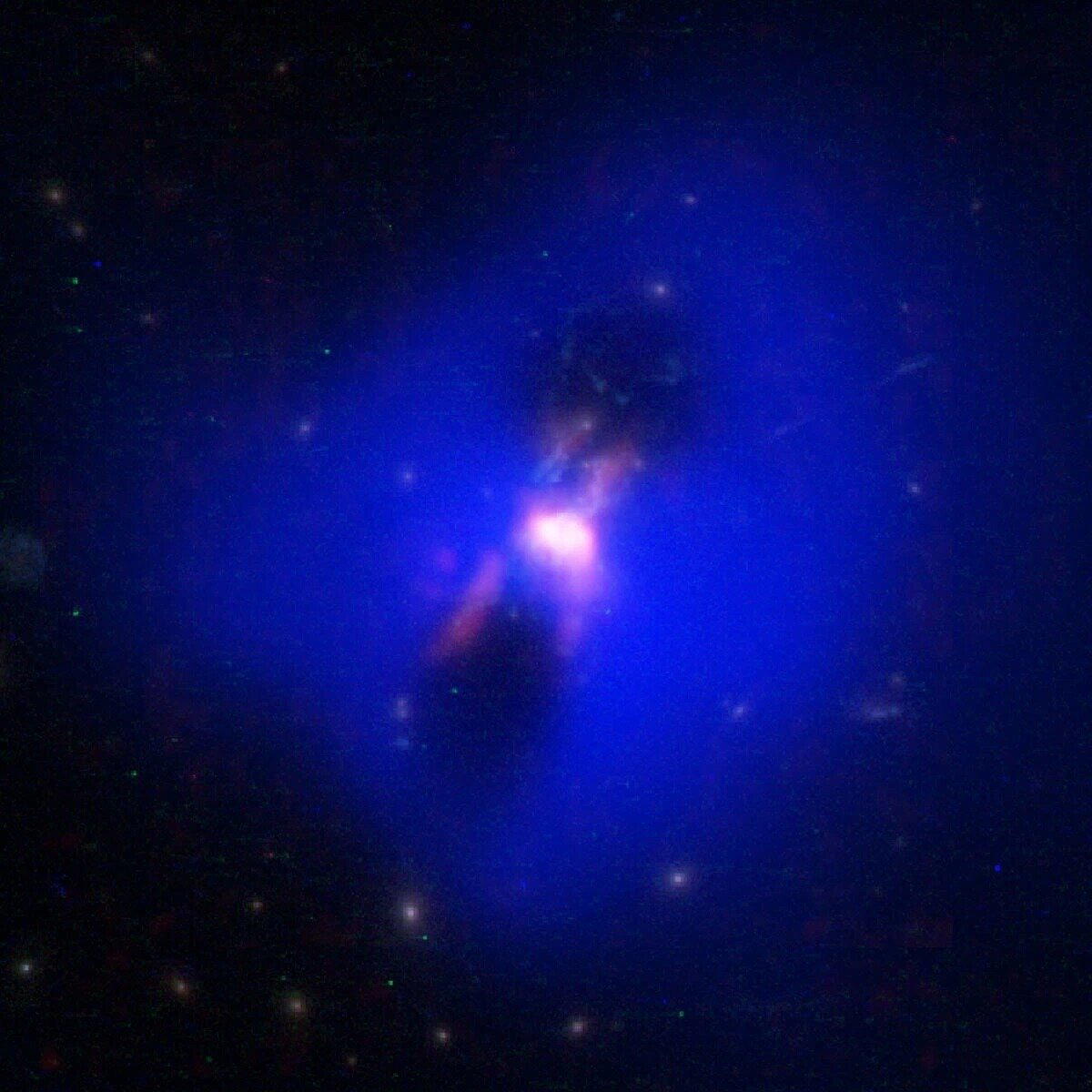

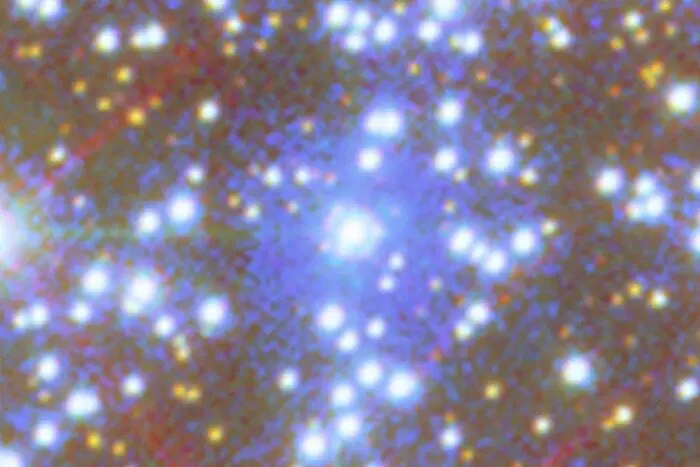

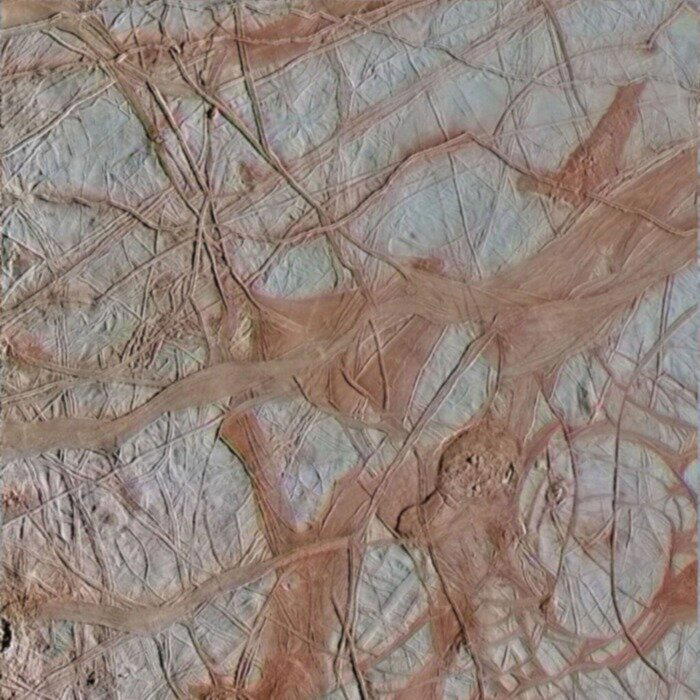

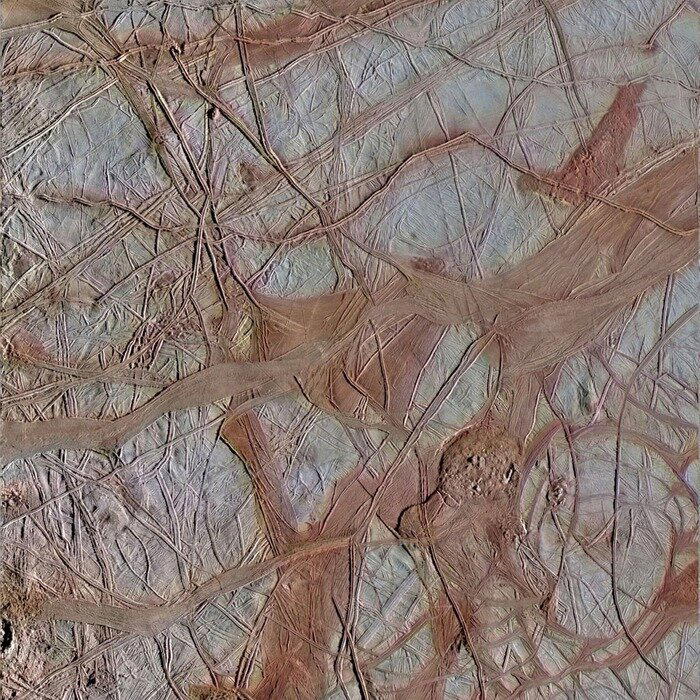

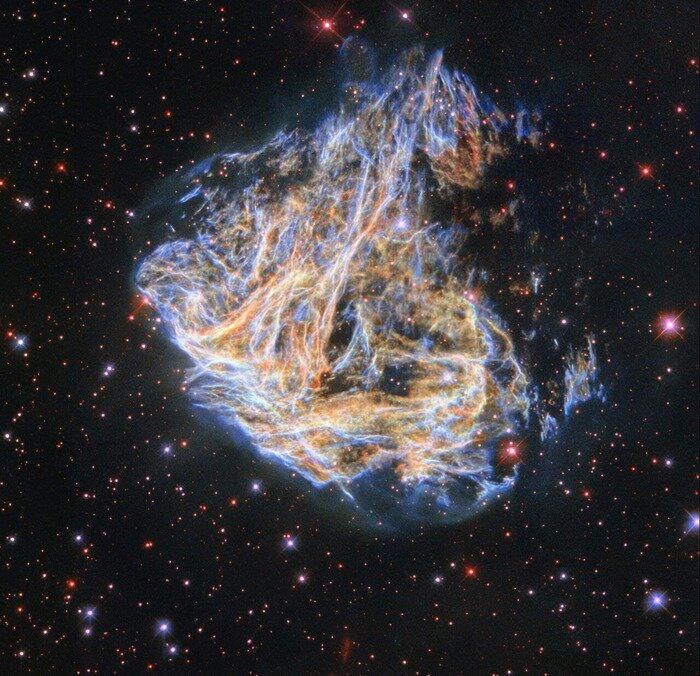

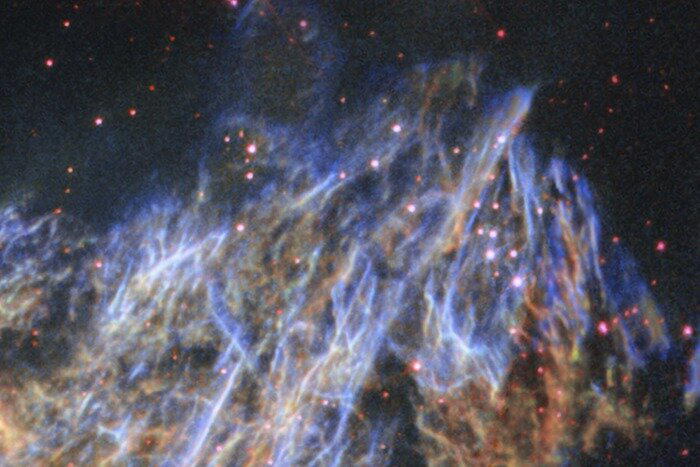

Позднее появлялись гипотезы, что Тесла мог поймать природные радиоэмиссии планет-гигантов, прежде всего Юпитера. У Юпитера есть мощная магнитосфера, а его вулканический спутник Ио, проходя через нее, буквально "вмешивается" в радиошум. Таким образом, система Юпитер–Ио способна создавать регулярные радиосигнатуры, которые и могло фиксировать оборудование конца XIX века.

Можно ли сегодня доказать, что именно это слышал Тесла? Нет. Его приборы, условия приема и интерпретации слишком далеки от современных стандартов, а описание "один... два... три..." не дает никаких ценных сведений.

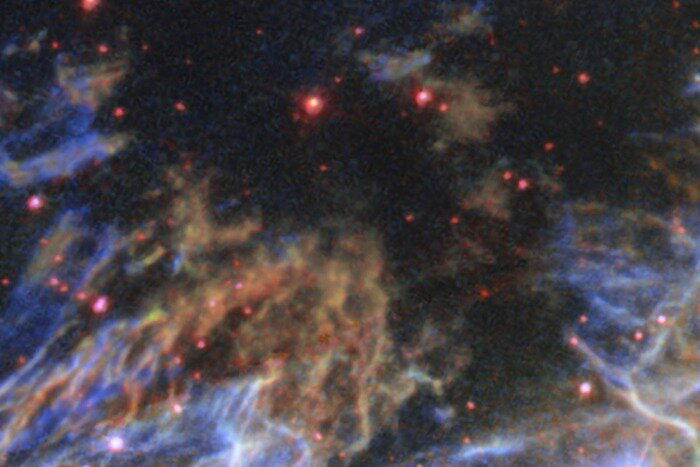

Однако природные радиоэмиссии, которые с XX века фиксируют уверенно и системно, являются куда более рациональным объяснением, чем радиовышка на Марсе.

Почему эта история все равно крутая

Тесла не был ни обманщиком, ни контактером. Он — человек на границе эпох, который пытался изучать мир теми инструментами, что были в его распоряжении. И данные, которые он получал в ходе своих экспериментов, не имели строгой научной интерпретации.

Его ошибка была типичной для того времени — объяснять непонятное с помощью самой романтичной гипотезы. Но сам факт того, что он вообще поднял тему внеземных сообщений всерьез, превратил радио из исключительно земной технологии в символ будущего: связи с космическими аппаратами, бороздящими просторы Солнечной системы.