Один вопрос Создателю: какой задать, чтобы узнать все

Представьте, что в один из ничем не примечательных дней на Землю вдруг снизошел высший разум, Архитектор нашей реальности, предложив человечеству задать ему один-единственный вопрос, на который будет дан прямой и максимально исчерпывающий ответ, переданный напрямую в сознание.

Многие люди хотели бы узнать, "есть ли что-то после смерти", но в таком случае, получив даже положительный ответ, они не поняли бы механизм. Более философски настроенные решили бы узнать "в чем смысл жизни", но ответ на этот вопрос не может быть объективным, а значит в глобальном плане его ценность нулевая. Гуманисты, получив такую возможность, вероятно, хотели бы узнать "как победить рак". Получив рецепты миллионов лекарств (рак — не одна болезнь), они смогли бы решить локальную проблему, но остальные никуда бы не делись.

Поэтому идеальный вопрос должен быть мета-вопросом*, ответ на который дал бы доступ к "исходному коду" Вселенной, после чего все частные ответы стали бы очевидными. Поэтому, если бы я оказался перед Автором этой реальности, я бы спросил следующее:

"Каков точный и полный набор фундаментальных принципов, законов и констант, которые установлены для этой Вселенной, и каков замысел для разумного сознания в рамках этих правил?"

*Мета-вопрос подразумевает сложную конструкцию. Но при необходимости какая-то из ее частей может быть отброшена без потери ключевой цели вопрошающего. Например, про замысел.

"Исходный код" реальности

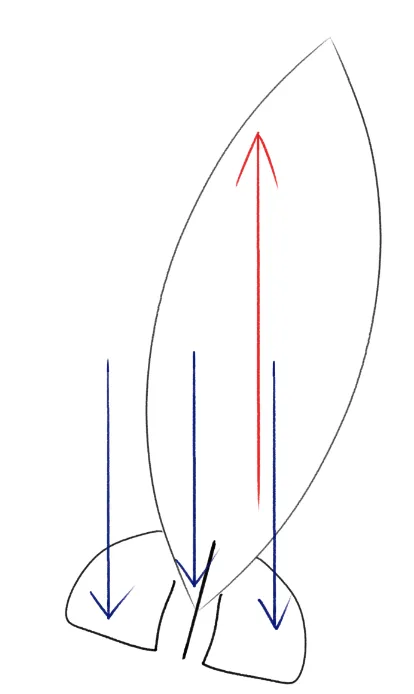

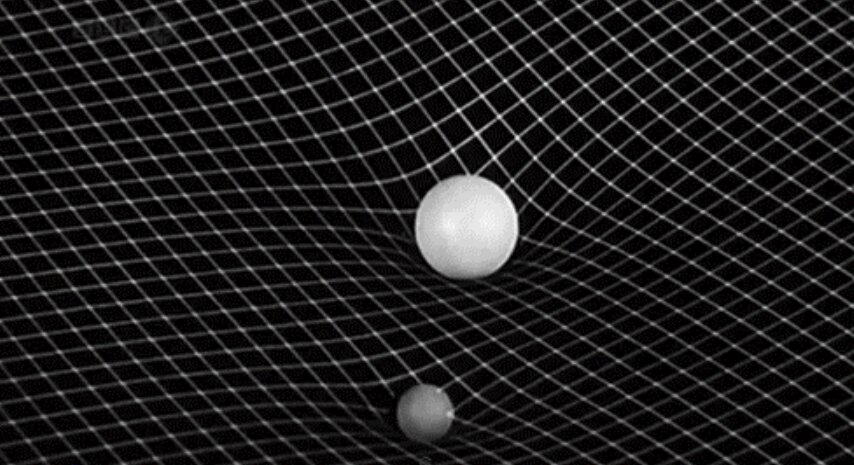

Это не законы физики, а самые первые и неменяемые правила, на которых, как на фундаменте, базируется вся наша реальность. Это можно сравнить с правилами игры в шахматы, которые существуют до начала партии.

Например:

- "Сознание — основа всего". Это бы означало, что Вселенной необходимо, что ее кто-то ощущал, изучал и осмыслял. Материя — лишь способ для проявления сознания.

- "Все есть информация". В таком случае стало бы ясно, что в основе мира — не материя, а данные, логика и вычисления. Частицы, планеты, звезды, разумные существа — программы, хотя и очень сложные.

- "Свобода выбора — не иллюзия". Значит, возможность принимать решения самостоятельно реальна и заложена в саму конструкцию мироздания для какого-то важного замысла.

Почему так важно понять фундаментальный принцип реальности? Потому что все остальное вытекает из него.

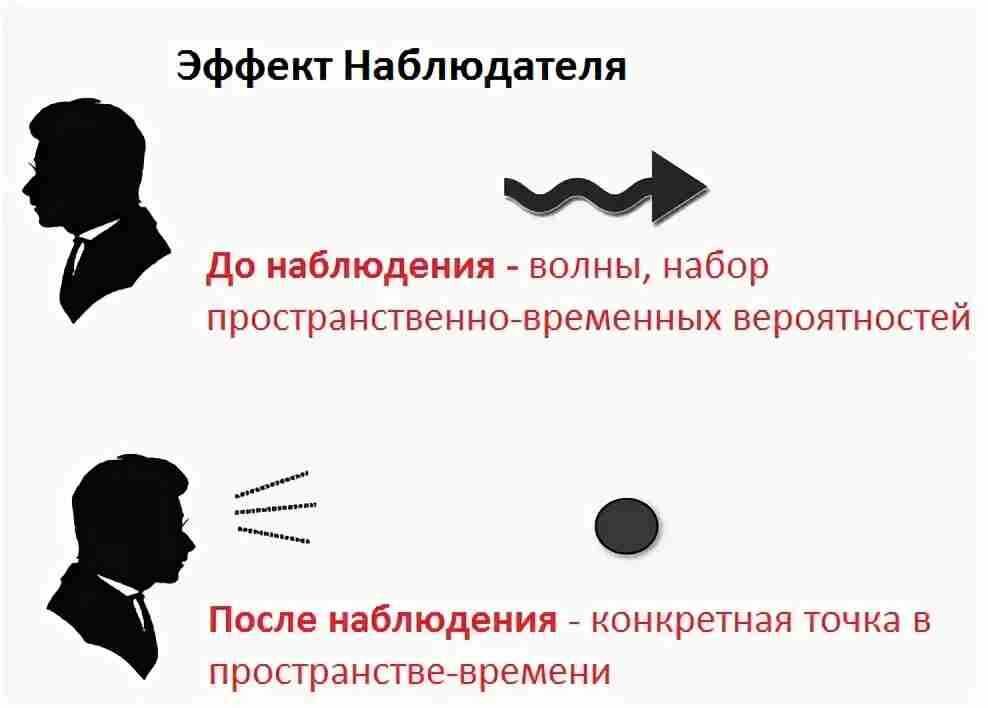

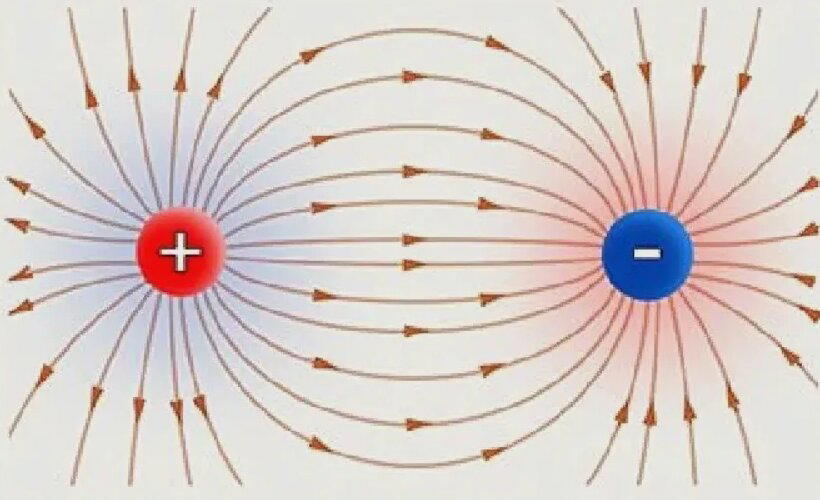

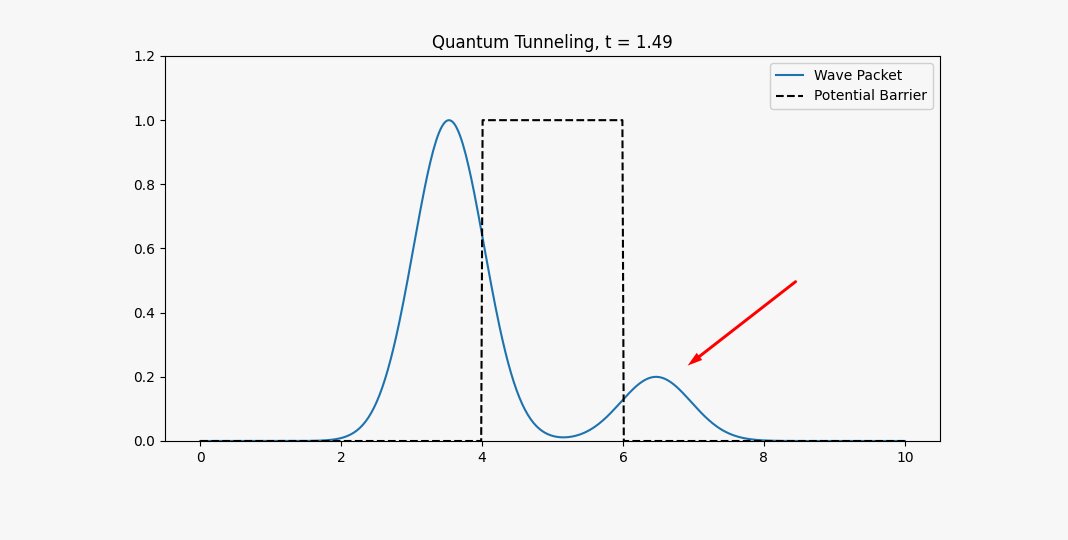

Допустим, если верная аксиома, что "все есть информация", то законы физики — просто алгоритмы, а черные дыры — инструменты хранения данных. Если верна аксиома "сознание — основа всего", то смысл жизни в том, чтобы задавать вопросы, исследовать, накапливать опыт, а квантовая механика (где важную роль играет наблюдатель) станет понятнее.

Узнав стартовые правила "игры" мы поймем не только "как" работает мир, но и "какого он типа" и "зачем" вообще все это. Все остальное (физика, смысл жизни) станет просто следствием.

Законы и константы

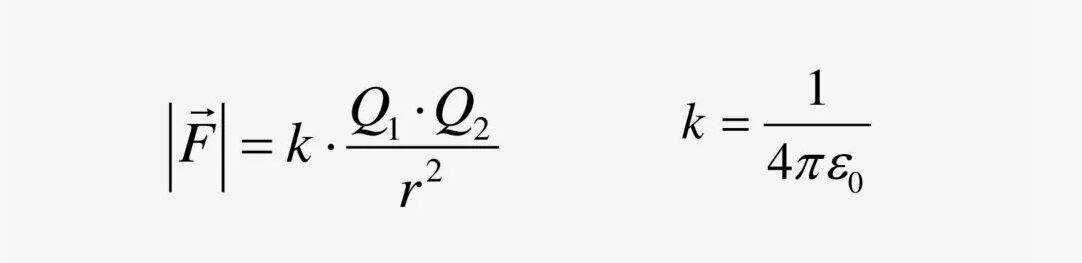

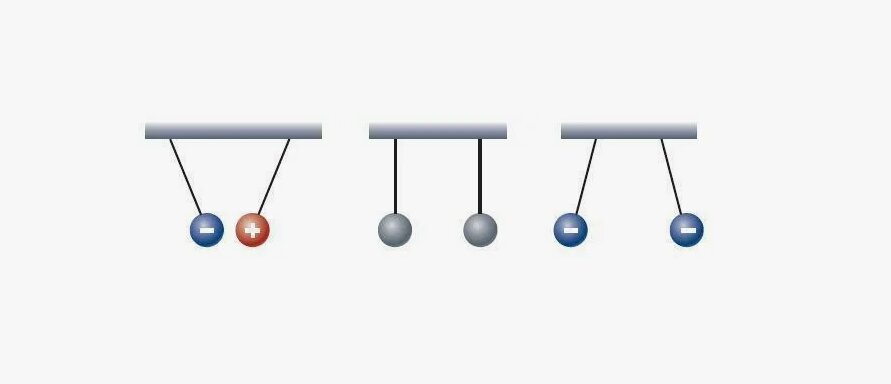

Давая ответ на мой вопрос, Архитектору нашей реальности пришлось бы объяснить, почему фундаментальные физические константы, такие как гравитационная постоянная и скорость света в вакууме имеют именно такие значения.

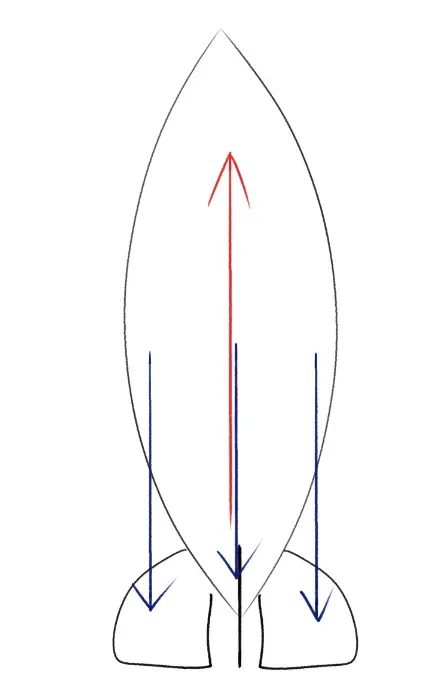

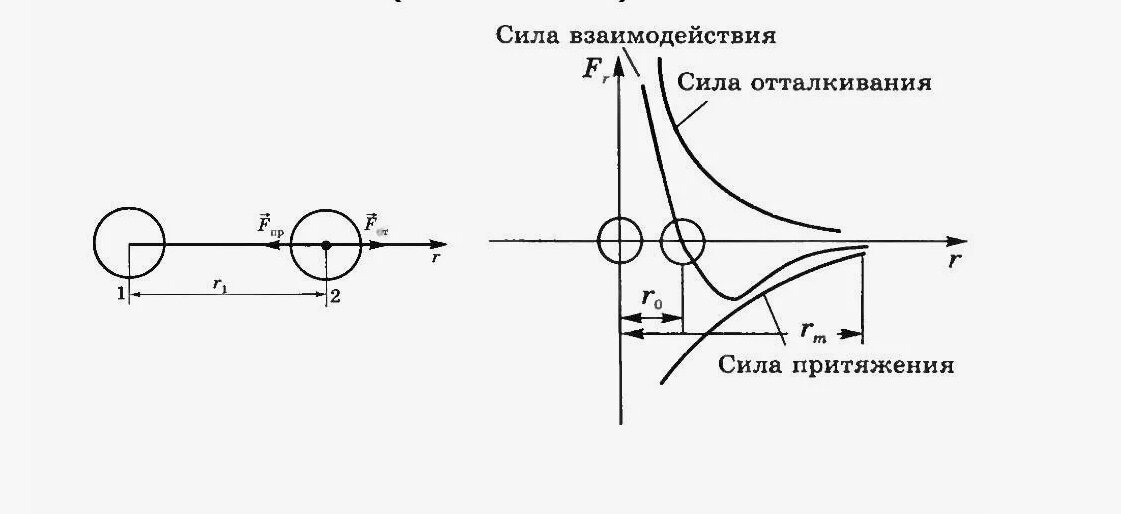

Несмотря на то, что фундаментальные физические постоянные кажутся произвольными числами, от них зависит сама возможность появления и стабильного существования сложной материи, включая жизнь. Если бы значения этих констант отличались от текущих хотя бы на мизерные доли процента, то звезды никогда бы не зажглись, да и вообще Вселенная могла бы оказаться настолько нестабильной, что схлопнулась бы вскоре после Большого взрыва.

Может ли это говорить о том, что в "исходном коде" мироздания есть скрытые параметры или имеет место принцип тонкой настройки, обеспечивающий существование реальности, в которой зародится сознание? Разобравшись с этим, можно было бы узнать, является ли наша Вселенная уникальной или же представляет собой каплю в океане Мультивселенной, где каждая другая вселенная получила свой набор констант.

Замысел и цель

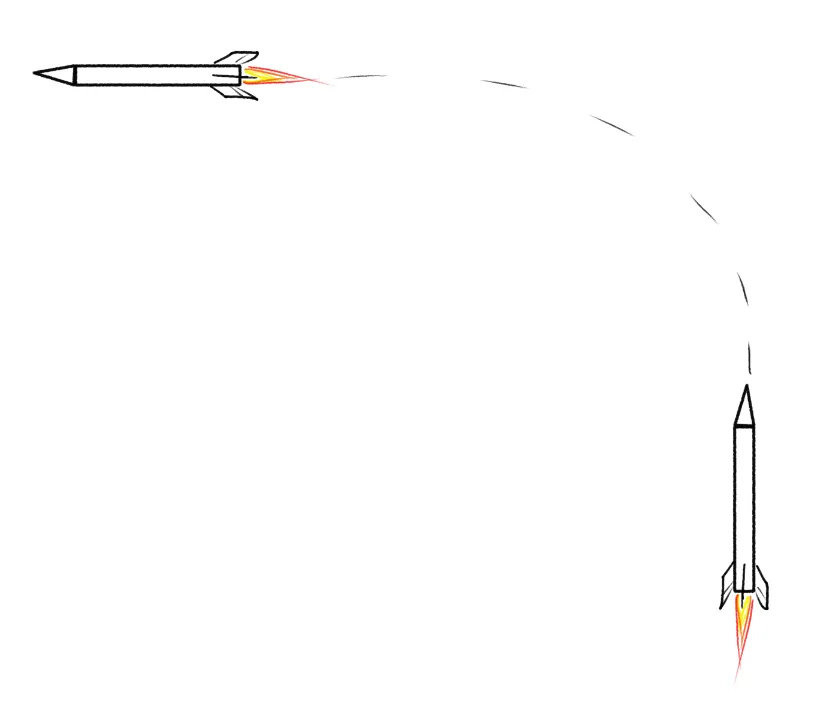

Отвечая на мой вопрос, Создатель был бы вынужден рассказать, для чего вообще существует Вселенная, наделенная совершенной математической структурой. Кроме того, он поведал бы о нашей роли во всем этом: являемся ли мы запланированным результатом, случайным продуктом эволюции или же вообще мы находимся в симуляции, а наши тела прямо сейчас покоятся в "Зионе" (отсылка к "Матрице").

Ответ дал бы нам не только четкое понимание собственного места в этом мире, но определил бы нашу ценность. А еще мы бы узнали, есть ли во Вселенной еще кто-то кроме нас.

Последствия ответа

Получение ответа на мета-вопрос мгновенно разделило бы историю науки на «до» и «после»:

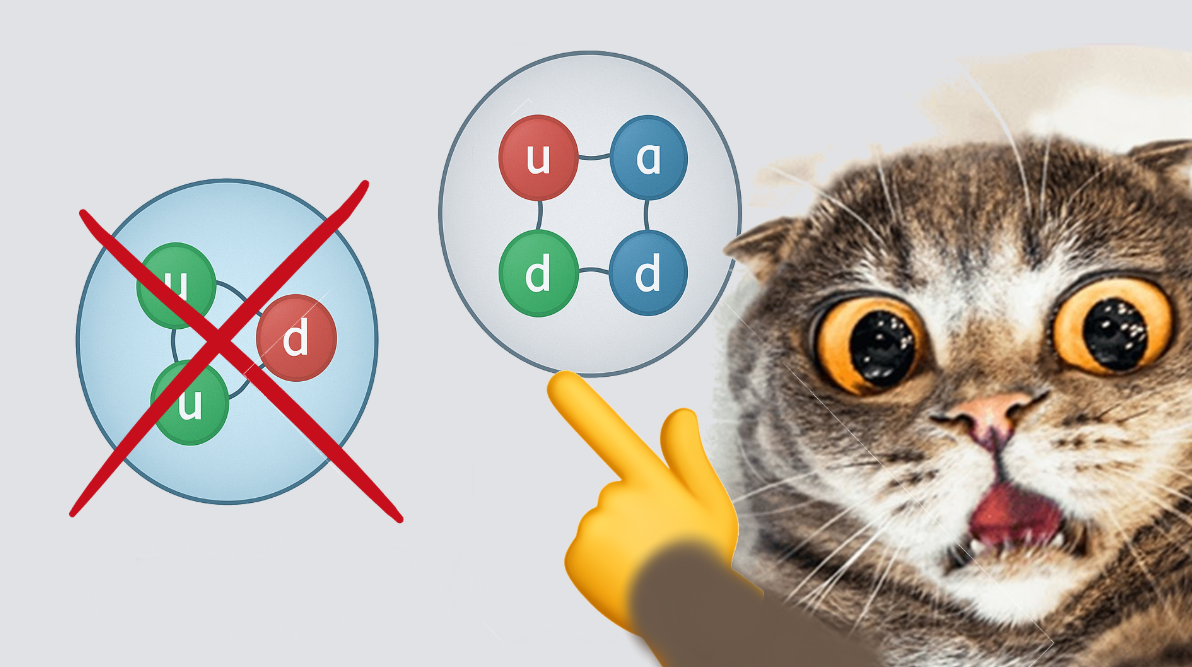

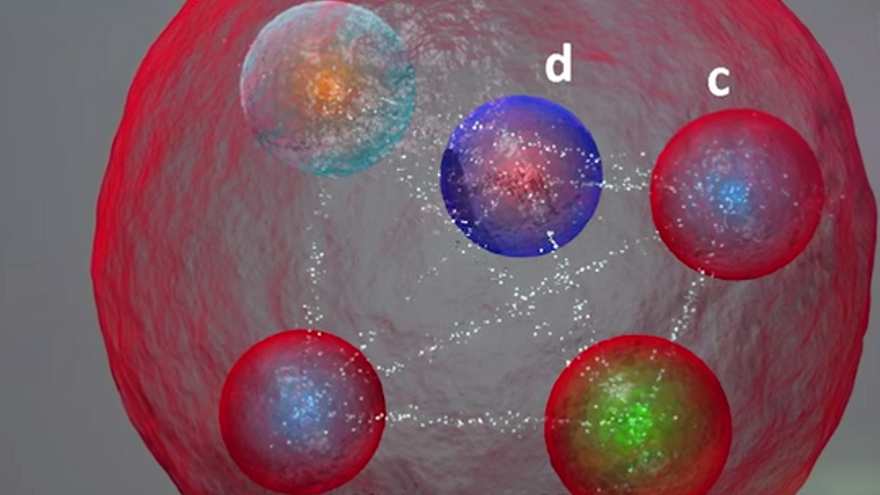

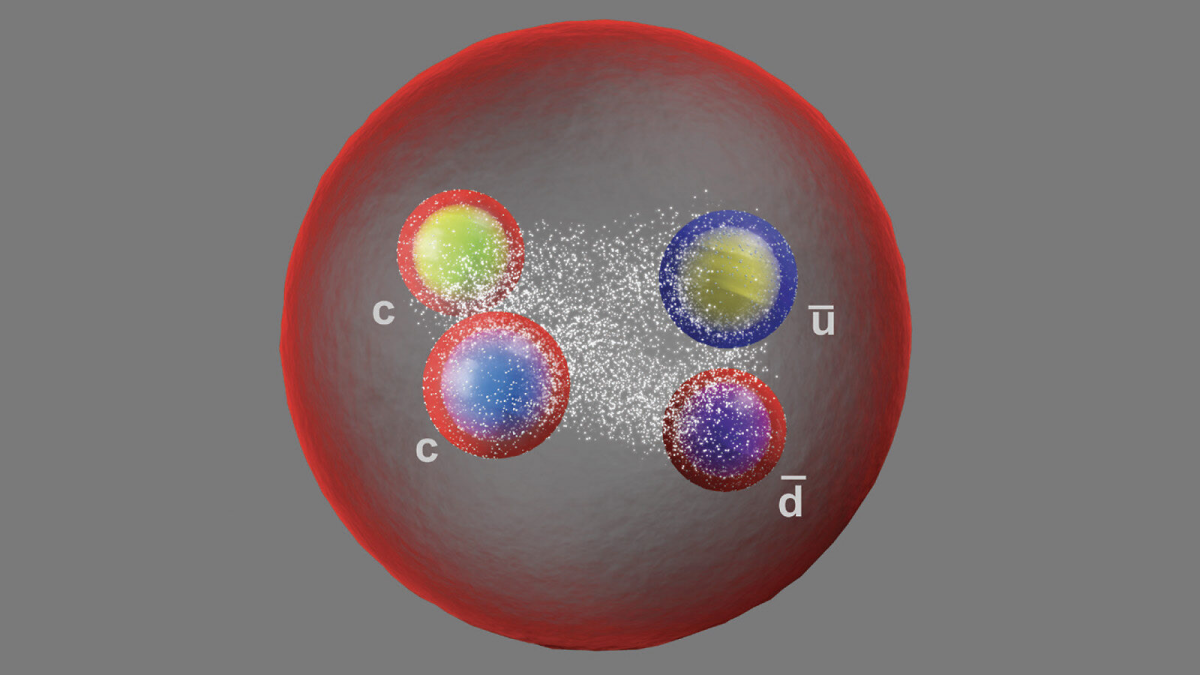

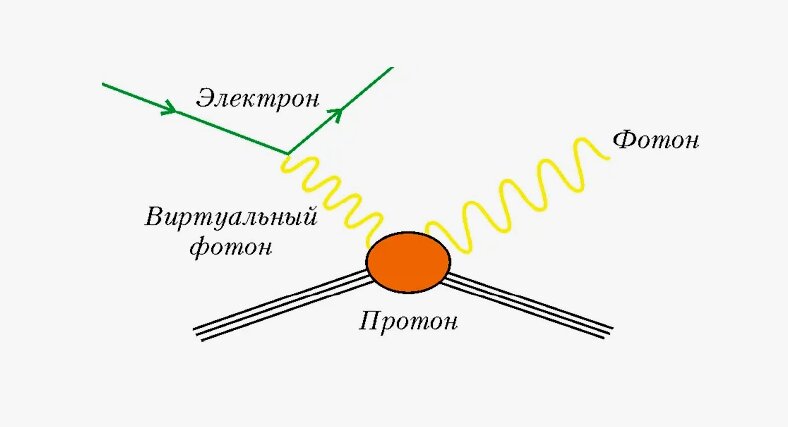

- Станут ясны границы Стандартной модели, мы разберемся с природой темной материи и темной энергии, подойдем вплотную к созданию единой теории поля.

- Мы узнаем, единственная ли наша Вселенная, какова ее конечная судьба и почему в ней возможна жизнь.

- Будет решена "трудная проблема сознания" — как материя рождает субъективный опыт. Другими словами, мы разберемся в природе сознания, а значит, возможно, научимся его копировать, воспроизводить и генерировать. А это прямой путь к бессмертию.

- Мы поймем в чем смысл жизни и обладаем ли мы свободой воли. Помимо этого, концепции добра и зла получат объективную оценку в рамках заданных правил.

Для чего это?

Ценность этого мысленного эксперимента — в его фокусирующей силе. Нет смысла распыляться, пытаясь разгадать тысячи второстепенных загадок; нужно сосредоточиться на обретении глубокого, системного уровня понимания устройства реальности, благодаря чему ответы на все частные вопросы будут получены сами собой.

Не обладая возможностью получить ответы тут и сейчас, мы все же способны приблизиться к истине, если научимся правильно формулировать вопросы.