Из-за них горят провода, и сотни людей остаются без электричества. Из-за них ломаются крыши домов. Речь о гнездах аистов. Монументальные постройки пернатых выводят человеческую инфраструктуру из строя. Но как обычный птичий дом может принести столько проблем людям? Давайте разбираться!

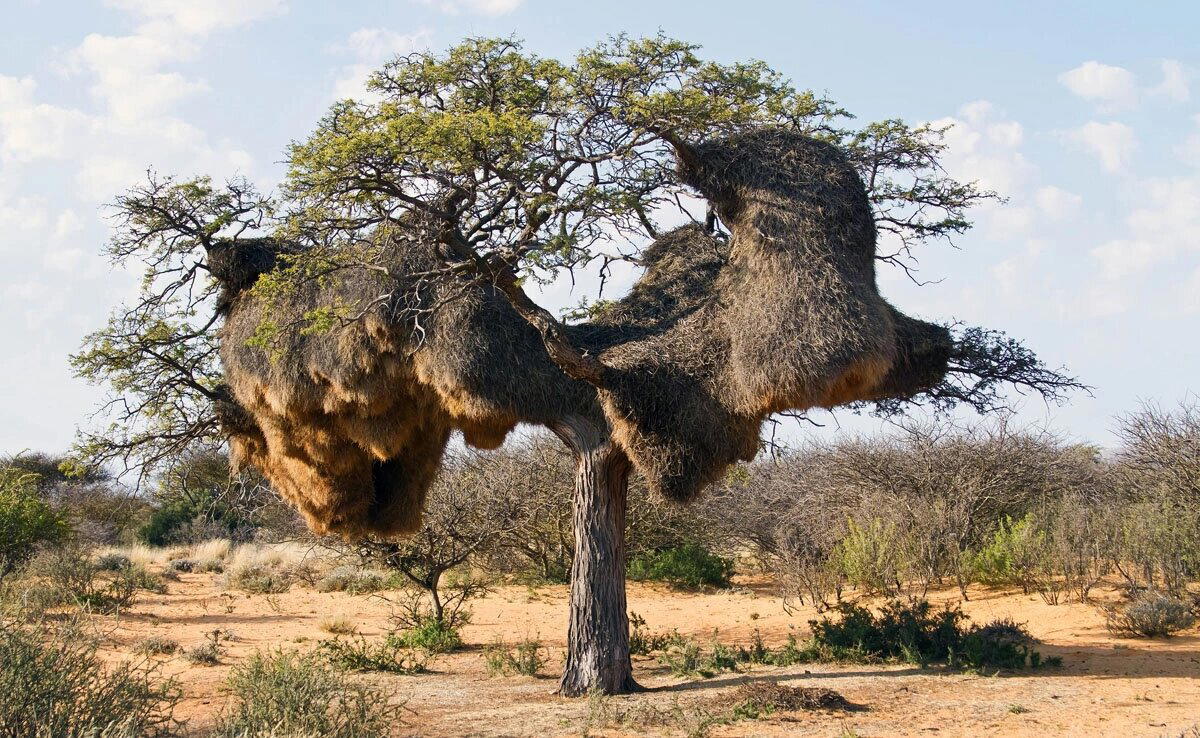

Начнём с того, что гнездо аистов ни разу не обычное. Оно огромное! Его диаметр может достигать 2,5 метров, а вес — более полутонны! В таких гнёздах спокойно может поместиться взрослый человек. По размеру гнезда аисты стоят на почётном втором месте, уступая лишь белоголовым орланам — у этих максималистов диаметр гнезда может достигать 3 метров. Зачем же пернатым такие огромные насесты-инкубаторы?

Во-первых, затем, что и сами аисты — птички не маленькие. Они вырастают до 125 сантиметров в высоту и могут весить при этом около 5 килограмм. А теперь помножьте это на количество птиц. Пара плюс птенчики — их может быть от 1 до 4. Вот и получается, что гнездо должно выдержать как минимум 10 кг, а как максимум — 30!

Во-вторых, такие хоромы строятся не за один сезон. Аисты — птицы моногамные, то есть заключают брак на всю жизнь и каждый год гнездятся вместе со своим постоянным партнёром. И вот что интересно: самец может тайно спариваться с другой самкой, да и самочка тоже не сильно ратует за исключительную моногамию, но дом они всегда строят вместе и потомство тоже выводят сообща.

Пернатые не делают каждый раз новое гнездо, а просто укрепляют и достраивают старое. Аисты начинают гнездиться лет с 3-4 и могут жить до 35 лет — вот и пожалуйста, за всё это время студия-однушка на дереве превращается в многоэтажный пентхаус. Ну а после гибели родителей их жилище могут занять их птенцы или другая пара. Особенно крепкие гнезда служат птицам столетиями!

В большинстве стран аисты считаются символом семейного счастья и уюта, родины, любви, мира, жизни и плодородия. Большая удача, если такая птица вьёт гнездо рядом с домом. Поэтому люди испокон веков устраивали специальные местечки для будущего жилища пернатых. Находили высокое и крепкое дерево, спиливали макушку и сооружали ровную площадку, на которой аистам было бы удобно развернуть строительство.

А потом люди придумали электричество и провода.

Столбы линий электропередач всегда делают максимально устойчивыми, чтобы никакой ветер, снег или дождь не смогли оборвать коммуникации. Аисты тоже оценили надёжность таких опор и стали массово на них гнездиться. Птицы, привыкшие к соседству с людьми, человека не боятся. Как итог, согласно исследованиям польских орнитологов, в некоторых районах 90% гнезд строится на крышах или столбах!

Это плохо как для самих птиц так и для людей. Огромный вес гнезда давит на столб и близлежащие провода, так что они постоянно рвутся. Также из-за птичьего помёта провода окисляются, оголяются. Стоит задеть лапой, крылом, палкой — и вот, пожалуйста, пожар! Могут пострадать и сами птицы, и люди, чьи дома питало электричество из этих проводов.

Если аист гнездится на здании — тоже ничего хорошего. Не каждая кровля выдержит титанический вес конструкции. А уж тем более после дождя и снега, когда гнездо становится сырым и ещё более тяжёлым. К тому же часто пернатые выбирают уже заброшенные дома и сараи, которые и без того ветхие. Птицы архитектуру и строительное дело не изучали, им невдомёк, что аварийное жильё — не самый лучший фундамент для семьи.

Если же птицы обосновались на более-менее новых зданиях, страдают уже люди. Чаще всего гнездо аисты располагаются на возвышенностях. В случае построек — это дымоход. Так из-за пернатых пивоварне Zwanzger в Германии пришлось полностью остановить производство — птицы устроились прямо на трубе!

Раньше такие гнёзда просто снимали и уничтожали. Но сейчас придумали куда более гуманные решения. Например, на верхушку столба устанавливают специальные железные площадки, похожие на чаши с длинными ножками. Они возвышаются над опорой достаточно высоко, чтобы и гнездо оставалось в безопасности, и провода — целыми.

Ещё один вариант — устроить пернатым переезд. К такому решению приходят в том случае, если опора под гнездом стала совсем старой и ненадёжной. С помощью высотного крана птичий дом цепляют тросами и переносят в более подходящее место. Аисты настолько верны своим постройкам, что спокойно переносят такое насильное переселение и потом, как ни в чём не бывало, откладывают яйца на новом месте.

Чтобы и здания сохранить, и гнезда не разорять, даже калькулятор специальный придумали. Исследователи измерили и взвесили 145 гнезда, на основе чего вывели удобную формулу. С её помощью можно рассчитать вес и потенциальную опасность обрушения здания или столба под конструкцией, сооруженной птицами.

Подведём итог: да, гнёзда аистов могут нести реальную угрозу энергоснабжению и людям. Обрывы проводов, замыкания, пожары — это не шутки. Иногда птичкины дома проламывают крыши — тут тоже ничего весёлого. Но пернатые делают это не назло нам. Просто человеческие постройки для них очень удобны!