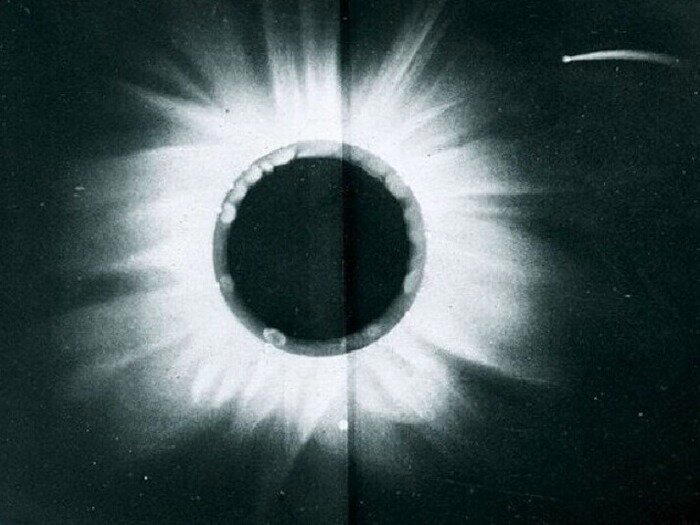

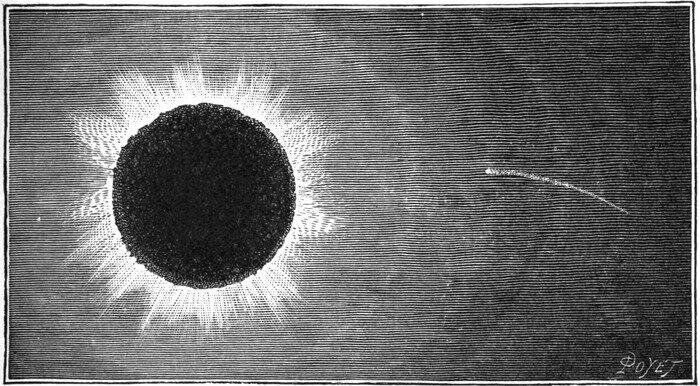

"Комета затмения", наблюдаемая в мае 1882 года

17 мая 1882 года астрономы стали свидетелями невероятного космического совпадения — во время полного солнечного затмения рядом с нашим светилом пролетала яркая комета семейства Крейца.

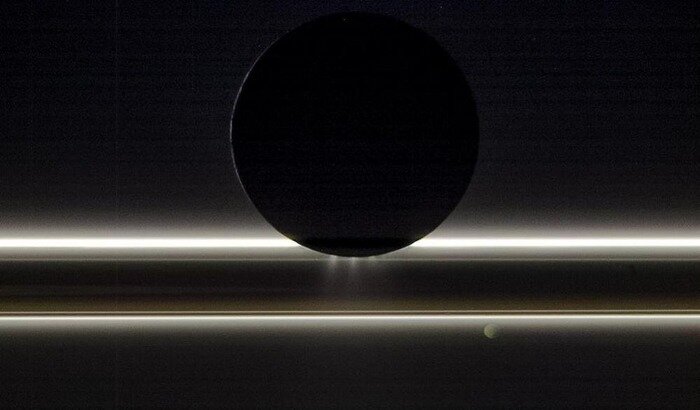

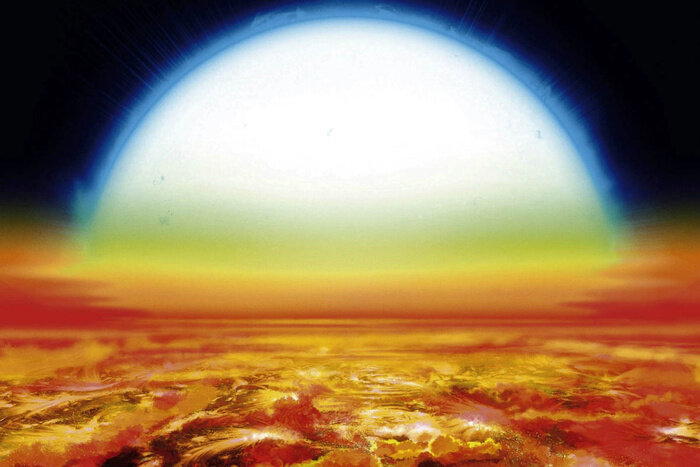

Комета X/1882 K1, позже получившая неофициальное название "Комета затмения", подошла к Солнцу на рекордно близкое расстояние — всего 450 000 километров от поверхности. Для сравнения: среднее расстояние от Земли до Луны составляет 384 400 километров. В ходе такого маневра ядро X/1882 K1 раскалилось до нескольких тысяч градусов.

Хвост "Кометы затмения" растянулся более чем на 100 миллионов километров — это две трети расстояния от Земли до Солнца! Комета стала настолько яркой, что ее можно было наблюдать невооруженным глазом даже днем.

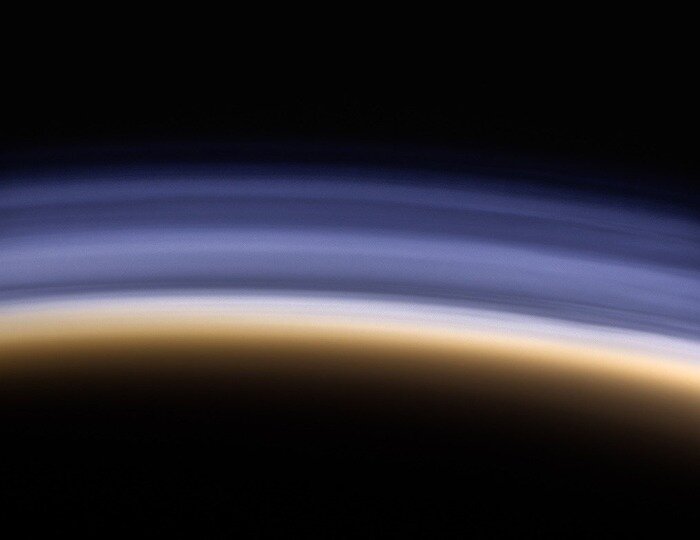

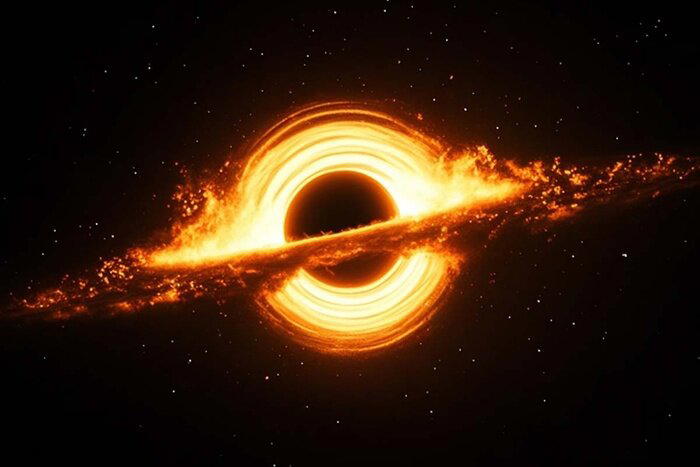

Гигантские хвосты комет формируются под действием солнечного ветра и излучения. Когда комета приближается к Солнцу, ее ядро — смесь льда, пыли и камней (поэтому кометы нередко называют "грязными снежками") — начинает нагреваться. Лед сублимирует — сразу превращается в газ, минуя жидкую фазу. Солнечный ветер и световое давление уносят частицы газа и пыли прочь от Солнца, формируя характерный хвост, который всегда направлен в противоположную от звезды сторону.

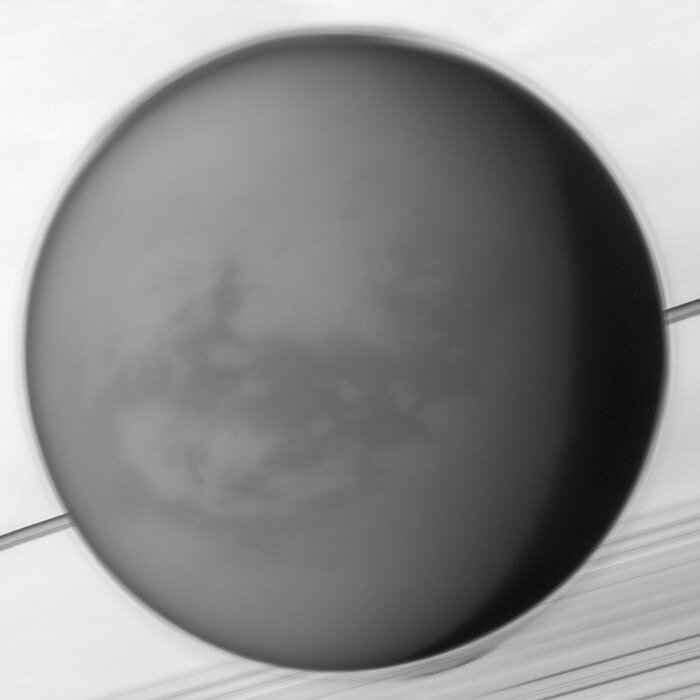

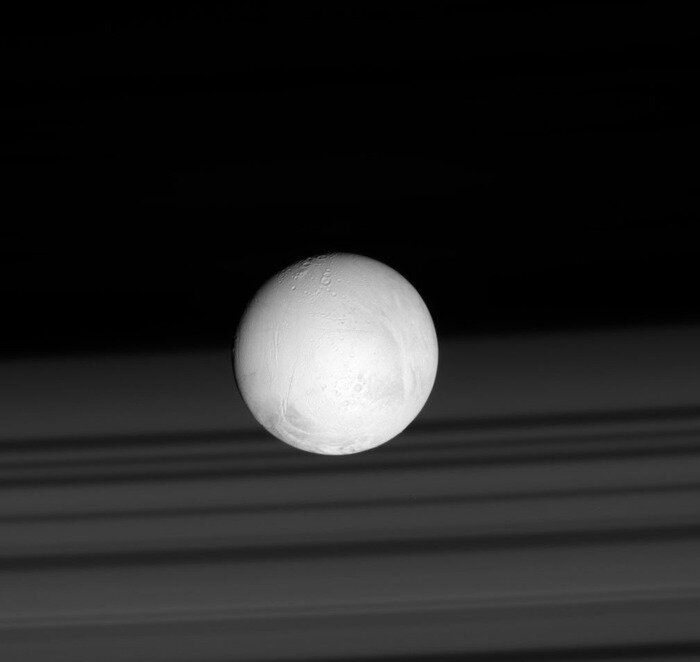

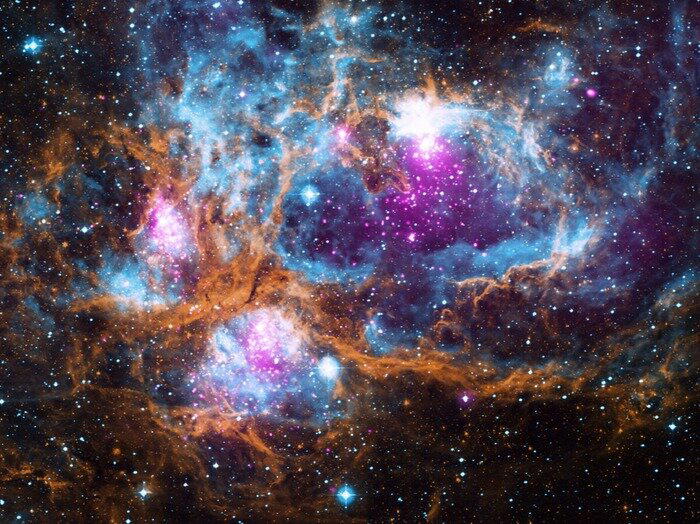

Кометы семейства Крейца — особая группа комет, образовавшихся в результате разрушения гигантской кометы около тысячи лет назад. Названы в честь немецкого астронома Генриха Крейца, который установил связь между этими небесными телами, выдвинув теорию их общего происхождения. Все кометы семейства Крейца имеют схожие орбиты с периодом от 500 до 900 лет и регулярно "ныряют" к Солнцу на экстремально близкие расстояния.

На сегодняшний день известно более 2 000 комет семейства Крейца, большинство из которых было обнаружено космическим аппаратом NASA/ESA SOHO. Примечательно, что многие из этих комет настолько малы, что полностью испаряются при приближении к Солнцу.

Прародительница всех комет Крейца, вероятно, была одной из крупнейших комет Солнечной системы — ее ядро достигало десятков километров в диаметре. При распаде она породила целую "династию" комет, которые до сих пор напоминают нам об этом древнем космическом катаклизме.