Привет, дорогие подписчики и все, кто интересуется темой загородного домостроения! Меня зовут Илья, я специалист по техническому обследованию загородной недвижимости, инженер строительного контроля и тот, кто пишет здесь о своей работе много лет.

Сегодня мы поговорим о вентиляции кровли и подкровельного пространства. А для начала видео о том, что произойдёт, если её не сделать.

В феврале меня вызвали на один интересный объект - дом из газоблоков с внешней отделкой кирпичом, под вальмовой кровлей из металлочерепицы. Нужно было осуществить приёмку и решить одну проблему, про которую заказчик снял видео для своего прораба.

Конденсат как на кровельном покрытии, так и на гидрозащитной мембране кровли - довольно распространённое явление, известное с давних пор и даже зафиксированное в одной из московских городских легенд. Говорят, что когда построили Манеж (сгоревший при Лужкове), его крышу внезапно стало корёжить и никто из инженеров не мог понять причину этого искривления. В итоге, владельцы Манежа объявили конкурс - кто решит проблему, получит некое количество рублей. Вызвался один плотник, по фамилии Слухов. Он прорубил несколько окон в крыше и таким образом обеспечил её вентиляцию. После чего проблема исчезла.

Историки утверждают, что этого события не было. Но, как говорится - сказка-ложь, да в ней намёк, добрым плотникам урок! Правда в том, что отсутствие вентиляции подкровельного пространства рано или поздно приведёт к негативным процессам через конденсацию, а затем и поражение стропильной системы гнилостными процессами. Прораб моего заказчика не читал ни этой притчи, ни техлиста производителя металлочерепицы, ни инструкции производителя гидрозащитной мембраны. Так как он положил на все технологии прибор, построенная им кровля стала прекрасным прибором для сбора дистиллированной воды в виде конденсата на внутренней части гидрозащиты.

Сначала я подумал, что проблема в том, что кровля не имеет вентзазора, обеспечивающего подкровельную вентиляцию. Но осмотр ревизионной камерой показал, что я был неправ.

Тогда я полез на чердак и обнаружил, что вальмовая кровля не имеет ни одного вентвывода. Одновременно с этим, гидрозащита герметично закрывает подконьковое пространство.

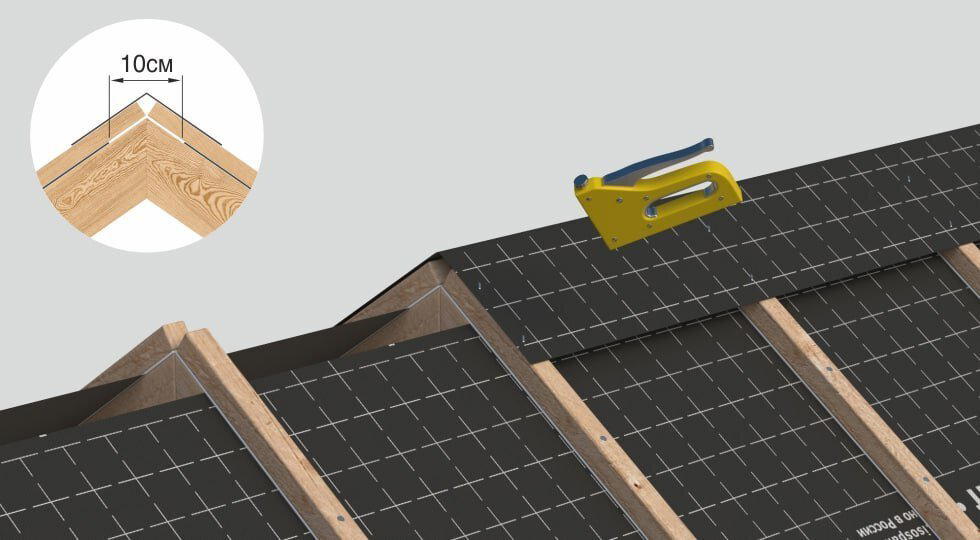

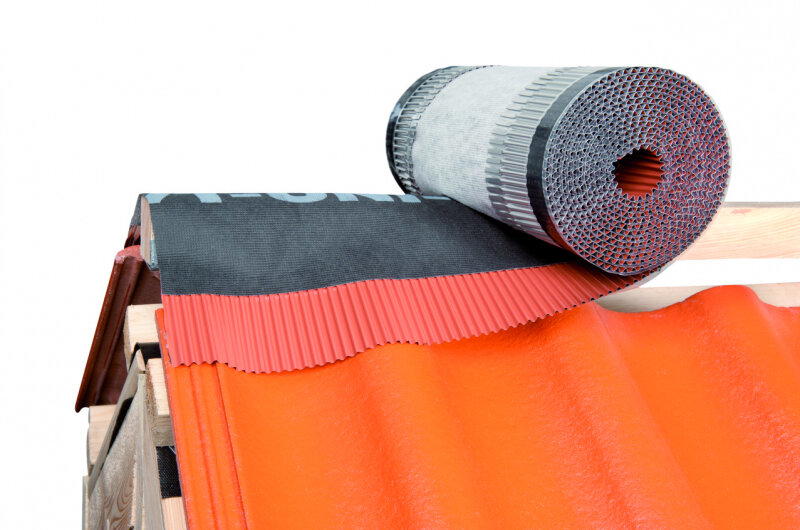

Если бы прораб читал техничку производителя гидрозащиты, он бы увидел картинки её правильного монтажа. А именно, монтируется она с десятисантиметровым разрывом в области конька. А для того, чтобы в этот разрыв не попадали осадки и снег, задуваемые под конёк ветром, сверху контрбруса монтируется небольшая лента гидрозащиты, перекрывающая конёк.

Есть и альтернативный вариант защиты чердака от заброса осадков под конёк. Это монтаж аэроэлемента прямо на металлочерепицу, профнастил или керамическую черепицу. Выглядит он как лента из гидрозащиты с клейким мастичным или бутилкаучуковым слоем по краям.

Отсутствие этих элементов не приведёт к образованию конденсата, но создаёт вероятность увлажнения чердака при косом дожде и шквалистом ветре, либо метели.

А вот отсутствие прорези в гидроизоляции кровли гарантированно приведёт к влагонакоплению и конденсации. Поэтому, не дожидаясь прораба, я достал нож и прорезал конёк в доме заказчика. Обратите внимание, какая тяга образовалась через прорезь.

Через полчаса влага на чердаке исчезла полностью.

Причина появления конденсата в комбинации отсутствия вентиляции и неизбежных теплопотерь через чердачное перекрытие. Комплекс этих проблем приводит к созданию в подконьковом пространстве так называемого "тёплого треугольника". Накопления тёплого влажного воздуха в верхней части кровли с последующим его остыванием, в процессе которого он теряет влагу, сбрасывая её в виде конденсата на поверхность гидрозащиты или, если последняя отсутствует, на внутреннюю поверхность кровли. Затем эта влага дождиком проливается в утеплитель перекрытия, чем увеличивает его теплопроводность и дальше влагонакопление повышается в цикле - теплопотери - конденсация - выпадение осадков.

Чтобы этого не произошло, нужно чтить СП 17.13330 "Кровли", где русским по белому написано:

4.4 Кровли из волнистых листов, в том числе из гофрированных профилей, металлических листов, и металлической фальцевой черепицы, штучных материалов (черепицы, плитки) на утепленных крышах следует предусматривать вентилируемыми с образованием между слоем теплоизоляции и кровлей зазора (вентиляционного канала), сообщающегося с наружным воздухом под карнизным свесом на хребтовом и коньковом участках, и укладкой диффузионной ветроводозащитной и водозащитной плёнок.

Для закрепления кровельных материалов к несущим конструкциям (к прогонам, обрешетке) следует предусматривать крепежные элементы с антикоррозийной защитой.

Во избежание образования со стороны холодного чердака конденсата на внутренней поверхности вышеуказанных кровель должна быть обеспечена естественная вентиляция чердака через отверстия в кровле (коньки, хребты, карнизы, вытяжные патрубки и т.п.), суммарная площадь которых принимается не менее 1/300 площади горизонтальной проекции кровли.

4.5 Высота вентиляционных каналов (зазоров) между поверхностью теплоизоляции и основанием под кровлю зависит от длины и угла наклона ската крыши и должна быть равной не менее 50 мм.

Минимальная площадь входных отверстий вентиляционного канала на карнизном участке − 200 см2/м, а выходных отверстий на коньке − 100 см2/м.

Также, неплохо знать и СП 54.13330 "Здания жилые многоквартирные", который хоть и не относится к одноквартирным домам, говорит полезные вещи о продухах:

9.10 В наружных стенах подвалов, технических подполий и холодного чердака, не имеющих вытяжной вентиляции, следует предусматривать продухи общей площадью не менее 1/400 площади пола технического подполья или подвала, равномерно расположенные по периметру наружных стен. Площадь одного продуха должна быть не менее 0,05 м.

Продухи (не менее двух в каждой секции дома) следует располагать на противоположных стенах для сквозного проветривания и оборудовать жалюзийными решетками. Вентиляция чердачного пространства должна быть обеспечена за счет коньковых и карнизных продухов, слуховых окон, площадь которых должна составлять 1/300 площади горизонтальной проекции кровли <...>

Не знаю, почему этот пункт не включён в СП "Дома жилые одноквартирные", он однозначно рекомендуется к соблюдению в любых домах с подполами и чердаками.

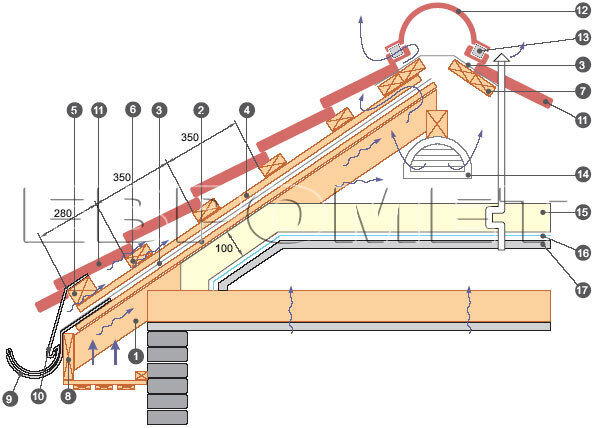

И, конечно, читать инструкции производителей строительных материалов - кровельных покрытий и мембран. Например, у Гранд Лайн есть очень хороший чертёж устройства кровли:

стропило

контррейка, дист. брусок

гидроизоляционная пленка

обрешетка вертикальная

начальная обрешетина горизонтальная

обрешетка горизонтальная

дополнительные бруски обрешетки

лобовая доска

крюк водосточного желоба

карнизная планка

лист металлочерепицы

вентилируемый конек

уплотнитель

слуховое окно

утеплитель

пароизоляционная пленка

потолочный настил (мансарда)

Обратите внимание, что поднебесники (настил досок подшитый под свес кровли) смонтированы с зазором между досками. В противном случае, притока для подкровельной вентиляции может не хватить.

Например, в печально известных брускоиновых домах, поднебесники зашиты вагонкой, без зазоров. А вентзазор между кровлей и гидроветрозащитой заглушен лобовой доской.

Так как кровля представляет собой вальму (четыре ската), то при отсутствии кровельных вентвыводов конденсация в зимний период неизбежна. Все эти дома - потекут.

Именно поэтому я не люблю вальмовые крыши - из-за своей закрытой конструкции они очень требовательны к вентиляции, любой просчёт может стать фатальным. Да, у них есть очевидные плюсы, например, хорошая ветроустойчивость, но сложность конструкции и необходимость в повышенной вентиляции требуют от кровельщиков высокого уровня профессионализма.

Хотя, я наблюдал конденсацию и на двускатках. Зачастую люди умудряются создать проблемы сами себе, заглушая слуховые окна чердака и монтируя пароизоляцию на фронтоны. Бывает, ещё и утеплят частично. А потом всякая бяка начинает разводиться на стропилах и стойках из-за переувлажнения.

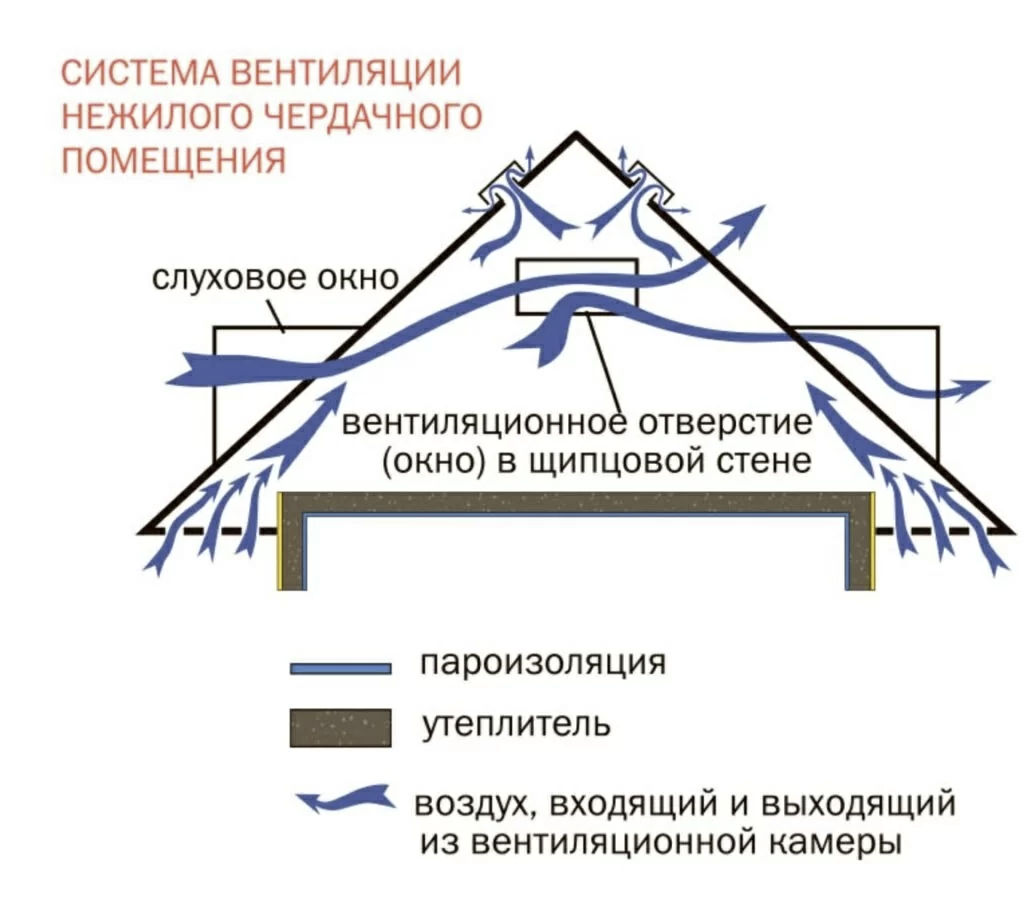

Самый простой способ победить конденсацию в двускатной крыше - обеспечить её выхолаживание в зимний период. Для этого достаточно обеспечить выход воздуха через подконьковую прорезь в гидрозащите и обеспечить приток с проветриванием через встречные слуховые окна во фронтонах здания. Также, важно не забывать про приток через поднебесники и обязательно оставлять вентзазор между кровельным покрытием и гидрозащитой не менее 45-50 мм.

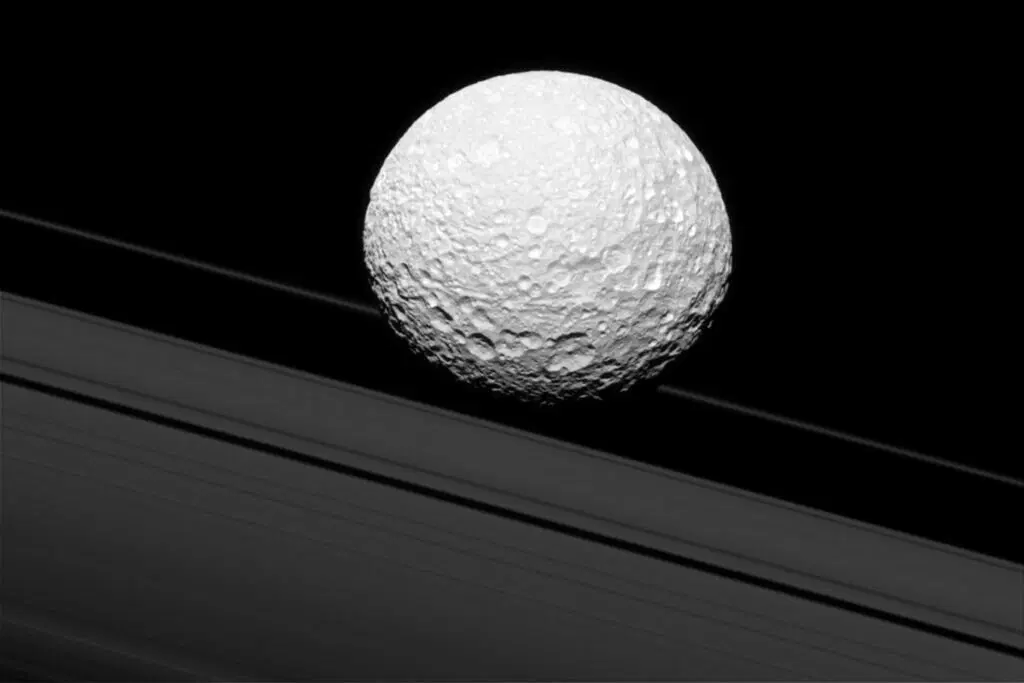

Технониколь видит варианты вентиляции двускатки таким образом:

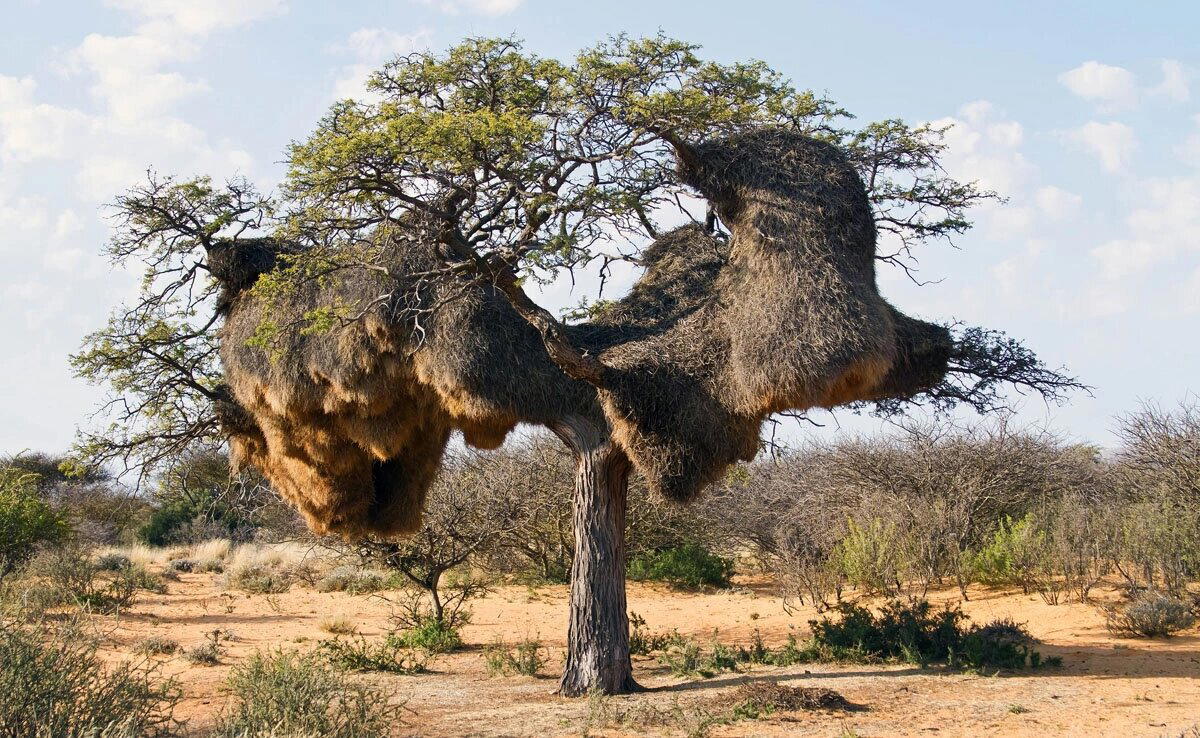

Кстати говоря, обратите внимание, что русские старые дома как правило имеют вальмовую крышу с кукушкой, или "мезонином", которые обеспечивают вентиляцию чердака через имеющееся там слуховое окно.

В современном мире мне больше импонирует использование датской вальмовой кровли, которая представляет собой комбинацию двускатной и четырёхскатной кровель со слуховыми окнами под коньком.

Она лишена герметичности вальмы и при этом обладает её ветроустойчивостью из-за малого размера фронтонов.

Итак, если у вас замироточила кровля, то ищите проблемы вентиляции. В двускатной кровле обеспечьте проветривание через слуховые окна и подконьковый разрез. В вальме - ставьте кровельные вентили или так называемые аэраторы кровли, которые обеспечат проветривание вентзазора.

И главное, не забывайте читать инструкции производителей стройматериалов перед их монтажом!

Как обычно, на любые вопросы, которые не требуют больших временных затрат, расчётов или выезда на объект я отвечаю бесплатно в каментах или лично - мои контакты в профиле Пикабу. Кто не видит профиль или кому удобнее обратиться сразу напрямую - пишите в телеграм: karkasovo (это не канал, а мой контакт).

Аудит проекта, проверка договора на строительство, анализ сметы, обследование дома на соответствие строительным нормам, приёмка дома, консультации по реконструкции, строительный контроль - это моя работа и я делаю её за деньги.