Всем привет, мои дорогие мальчишечки и девчоночки! Скажите, вы любите пробовать что-то новое и необычное? Лично я - да, но сегодня я хочу рассказать вам о рыбе, которая может стать вашим последним ужином, но при этом является деликатесом. Речь пойдет о Takifugu, или, как ее чаще называют, рыбе фугу. Разумеется, у меня тут не кулинарное шоу, поэтому мы познакомимся с ней в естественной среде обитания.

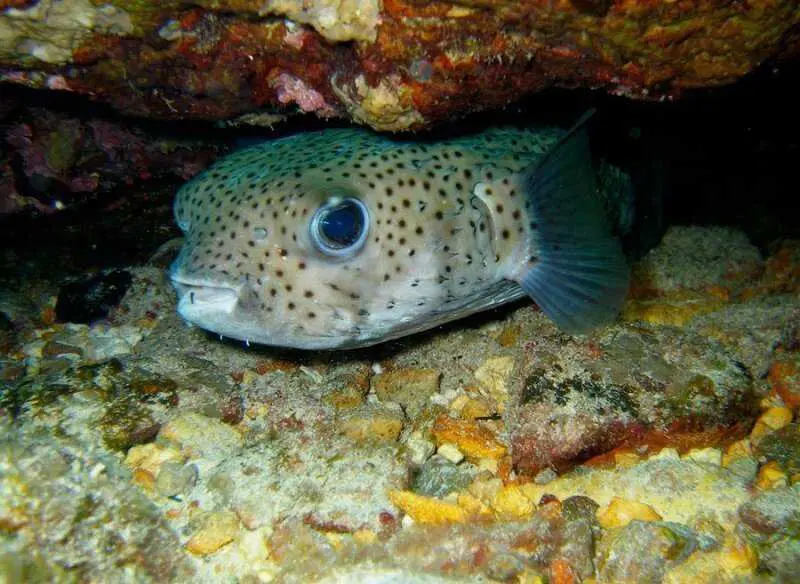

Такифугу, или фугу (лат. Takifugu) - род лучепёрых рыб семейства иглобрюховых отряда иглобрюхообразных. Род включает в себя 26 видов, большинство из которых распространены в северо-западной части Тихого океана, но несколько видов встречаются в пресных водах азиатских рек, относящихся к Индо-Тихоокеанскому региону. Фугу предпочитают прибрежные мелководия, редко встречаются в открытой воде, предпочитая оставаться ближе к морскому дну, где могут исследовать сложные среды, такие как устричные, травянистые луга и скалистые рифы.

Почему же люди так любят эту рыбу, несмотря на риск? Все дело в ее уникальном вкусе и текстуре, а также в том, что ее приготовление - это настоящее искусство, требующее высочайшего мастерства повара и специальную лицензию, без которой готовить такую рыбу просто незаконно. Попробовать фугу - это как пройти обряд посвящения в мир настоящих ценителей высочайшей кухни, или как сыграть в ящик (тут уже как повезёт).

Исследование с использованием последовательностей митохондриального генома 15 видов Takifugu показало, что современные виды прошли взрывной процесс видообразования в период плиоцена (5-2 млн лет назад, считай, что вчера).

Считается, что ядовитость у фугу развилась как защитный механизм. В условиях, где много хищников, способность быстро превратиться в колючий шар и при этом быть несъедобным - это отличный способ выжить. А вот откуда взялся яд - это уже отдельная история. Тетродотоксин синтезируют особые бактерии, которые живут в морской среде и внутри некоторых организмов, которыми питается фугу. Накапливаясь в пищевой цепочке, токсин концентрируется в печени, яичниках, кишечнике, коже и, в меньшей степени, в мышцах и крови. Так что, по сути, фугу - это такой себе "ядовитый заводик", который с легкостью убьет любого, кто захочет его поглотить.

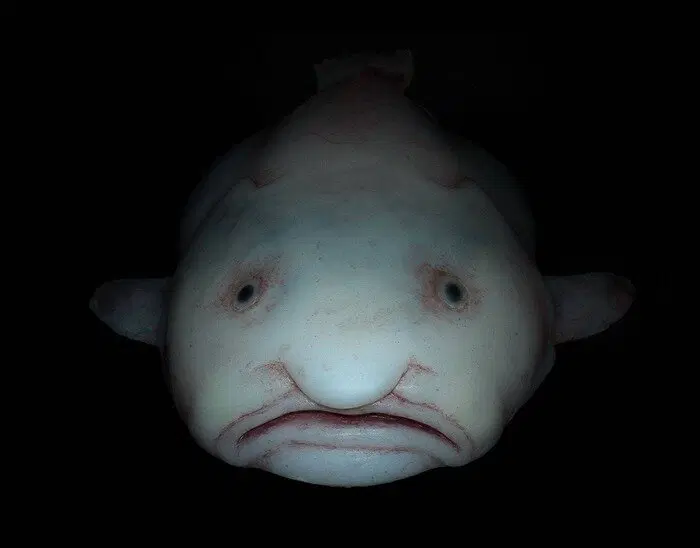

Как выглядит ядовитый мячик

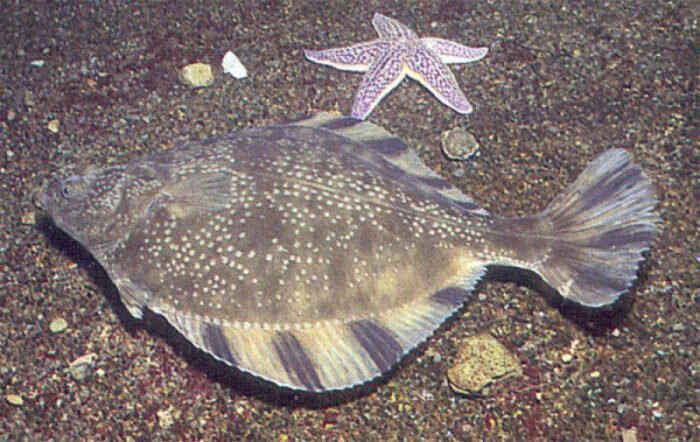

Как правило, это не сильно крупные рыбки, средняя длина тела - примерно 40 см, но бывает, что они могут вымахать и под метр, хотя, это скорее исключения из правил. Форма тела слегка грушевидная: передняя часть заметно утолщена, задняя остаётся узкой и заканчивается небольшим хвостовым плавником.

Цвет кожи - бурый, с боков - округлые чёрные пятна. Да, вы правильно поняли - эта рыба не имеет чешую, вместо неё - плотная кожа. На протяжении жизни рыба может менять окрас с более тёмного на более светлый в зависимости от среды обитания. Кстати, на коже также имеются острые колючки, которые очень помогают рыбке, потом скажу, как.

У такифугу мелкие глаза и рот, но при этом отличное зрение и обоняние. Под глазами находятся мелкие щупальца с большим количеством рецепторов. Челюстные зубы расположены в небольшом рту и срослись вместе, образуя две пластины, которые напоминают клюв попугая. У рыбы отсутствуют жаберные крышки. Перед грудным плавником есть небольшое отверстие, которое соединено с жабрами и направлено внутрь тела.

У такифугу практически отсутствуют кости, нет даже рёбер. Зато в случае опасности рыба раздувается, заполняя свой эластичный желудок водой (или воздухом, если вы ее достали из воды). Процесс заполнения фиксируется специальным клапаном в нижней части ротовой полости рыбы. Таким образом рыба превращается в относительно герметичный шарик, который покрыт колючками, и есть его не очень хочется.

Рыба также умеет закрывать глаза, что для рыб не характерно. Такифугу не пользуются для этого веками, а втягивают глазное яблоко вглубь головы и стягивают кожу вокруг него с помощью специальных круговых мышц.

Внутри у фугу тоже все непросто. У нее нет желчного пузыря, а печень и яичники (у самок) содержат наибольшую концентрацию тетродотоксина. Именно поэтому их ни в коем случае нельзя есть. Даже микроскопическая доза яда может привести к параличу и смерти. Так что, если вы вдруг решили поймать фугу и приготовить ее самостоятельно, лучше сразу вызовите скорую (хотя она вам не поможет).

Спокойно ест все, что плохо лежит

Такифугу ведут преимущественно одиночный и довольно скрытный образ жизни. Активность проявляют в основном в сумерках и ночью, днём чаще отлеживаются на дне или прячутся среди камней и расщелин. Они не являются быстрыми пловцами, так как используют для манёвров грудные плавники. При этом умеют плавать в обратном направлении и менять направление движения гораздо быстрее, чем большинство видов рыб, а в случае опасности, рыба просто надумается (ну вы уже знаете).

Фугу - это довольно спокойные и неторопливые рыбы. Они не любят гоняться за добычей и предпочитают поджидать ее в засаде. Большую часть времени они проводят на дне, копаясь в песке и ища себе пропитание. А еще они очень любопытные. Если вы подплывете к фугу достаточно близко, она может даже подплыть к вам, чтобы рассмотреть поближе. Только не трогайте ее (что вообще за манера все трогать, особенно колючее и ядовитое?).

Фугу - это всеядные рыбы. Они едят все, что могут найти на дне: водоросли, моллюсков, ракообразных, мелких рыб, беспозвоночных и даже кораллы. Благодаря своему мощному "клюву" они могут дробить самые твердые раковины и панцири, хотя если у рыбы будет выбор: съесть сочного червя или расколупать мидию, то рыба съест и то и другое (а вы думали, что кто-то проводил такой эксперимент?).

Интересно, что если рыба питается чистой пищей, например, если ее с детства держат в аквариуме какого-нибудь ресторана, то она не представляет опасности, но кто же захочет есть безопасную рыбу, вы вообще в своем уме?

Пара слов про размножение

Как ни странно, но у разных видов такифугу нерест проходит по-разному, поэтому я не буду заострять внимание на этом вопросе, да и не размножением они знамениты. Какие-то виды откладывают икру на глубине, какие-то на мелководье, но так или иначе из всей икры вылупляются мальки. Мальки фугу очень уязвимы и часто становятся жертвами хищников, но те, кому удается выжить, вырастают в наших ядовитых друзей. Средняя продолжительность жизни такифугу - около 10-12 лет, если ее не выловит какой-нибудь японец, чтобы приготовить опасный деликатес.

Все представители рода обладают токсичностью и содержат летальные количества яда тетродотоксина во внутренних органах, особенно в печени и яичнике, в меньшей степени в коже и семеннике. Тетродотоксин - это один из самых сильных природных ядов, который блокирует натриевые каналы в нервных клетках, что приводит к параличу мышц, включая дыхательные. Однако, это не мешает рыбе быть ужасно популярной, и из нее готовят очень много разнообразных блюд: сашими с хреном и соусом, супы и бульоны, обжаренные кусочки фугу и много чего еще.

Симптомы отравления тетродотоксином проявляются очень быстро: онемение губ и языка, головокружение, тошнота, рвота, паралич. Если не оказать своевременную медицинскую помощь, то человек может умереть в течение нескольких часов. Противоядия от тетродотоксина не существует. Лечение заключается в поддержании жизненно важных функций организма, пока яд не выведется из организма. Ах, да, чуть не забыл, отравленный человек все это время находится в сознании и смерть от удушья, если она наступает, также происходит в полном сознании (приятного аппетита).

Именно поэтому приготовление фугу - это очень ответственное занятие, требующее высочайшей квалификации и лицензии. Повара, которые готовят фугу, должны пройти специальное обучение и сдать экзамены, чтобы доказать, что они знают, как удалить ядовитые части рыбы и приготовить ее безопасно. Даже малейшая ошибка может стоить жизни. Ежегодно фиксируются смертельные случаи отравления при поедании рыб семейства такифугу. Причиной большинства отравлений становится нарушение технологии разделки и приготовления.

Фугу настолько сильно повлияла на японскую культуру, что ее изображения можно найти в традиционной живописи, гравюрах и даже в современных аниме и манге. Она стала символом как опасности, так и изысканности.

Несмотря на риск, фугу остается одним из самых популярных деликатесов в Японии. В сезон (обычно зимой) рестораны, специализирующиеся на фугу, заполнены до отказа. Попробовать фугу - это своего рода ритуал, проверка на смелость и причастность к элитной гастрономии.

Существует миф, что фугу может "покончить жизнь самоубийством", надуваясь до такой степени, что лопается (я о таком не слышал, но в сети пишут). Это, конечно, неправда. Рыба надувается ровно на столько, чтобы выдержать это, ну и она достаточно эластична, чтобы выдержать такое давление.

Приготовление фугу - это прибыльный, но очень рискованный бизнес. Лицензированные повара фугу зарабатывают очень хорошо, но их работа требует постоянной бдительности и ответственности.

Хотя фугу наиболее известна в Японии, ее ловят и употребляют в пищу и в других странах Азии. Однако уровень контроля и подготовки поваров может сильно отличаться, что делает употребление фугу за пределами Японии еще более рискованным.

Иногда туристы, желая привезти домой экзотический сувенир, пытаются купить живую фугу. Это крайне опасно и категорически не рекомендуется, но когда это останавливало туристов?

Вы спросите меня: "Виктор, а почему же все эти японцы и прочие азиатские ребята, не могут есть нормальную рыбу, которая не пытается тебя убить даже после собственной смерти?" Я бы хотел дать вам на это хороший ответ, но я не знаю. Эти ребята жрали ядовитую рыбу еще до нашей эры, а вы знаете как сильно на востоке топят за традиции, всякую эстетику и символизм, так что нужно просто смириться с этим и принять как факт. Я бы не стал пробовать, а вы уже сами смотрите.

Надеюсь, что вам было интересно и вы узнали для себя что-то новое о еще одном обитателе нашей с вами планеты.

Пы.Сы. И заметьте, я удержался от шуточек про одесситов и про "таки рыбу фугу", ну разве я не молодец?

Всем спасибо, все свободны!