Узоры на коже змей служат для камуфляжа и защиты, отражая их естественное окружение и помогая избегать хищников.

Всем привет, мои мальчишечки и девчоночки! Сегодня я решил копнуть ваши заявки на темы постов, которые бы вы хотели почитать, а потому речь пойдет о тех, кто буквально лежит на дне (нет, не социальном), но при этом умудряется быть настоящим эволюционным гением. Сегодня не будет моего обычного плоского юмора, ибо наши сегодняшние герои и так достаточно плоские. Мы говорим о камбалообразных, и если вы думаете, что это просто плоские рыбы, то вы сильно ошибаетесь.

Кстати, вы также можете подписаться на меня в телеге: Дичь в Природе А еще, можете поддержать мое творчество.

Камбалообразные (лат. Pleuronectiformes) - отряд лучепёрых рыб, в состав которого включают 772 вида, объединяемых в 129 родов, он подразделяется на два подотряда, включающие 14 семейств. Главная их фишка – это, конечно же, их асимметричное тело (по сути, это те еще уродцы, вы только представьте человека на месте этой рыбы). Они буквально сплющены с боков, но самое интересное – это их глаза. У большинства рыб глаза расположены по бокам головы, а у камбалы они оба перемещаются на одну сторону, что сделано, разумеется, для удобства.

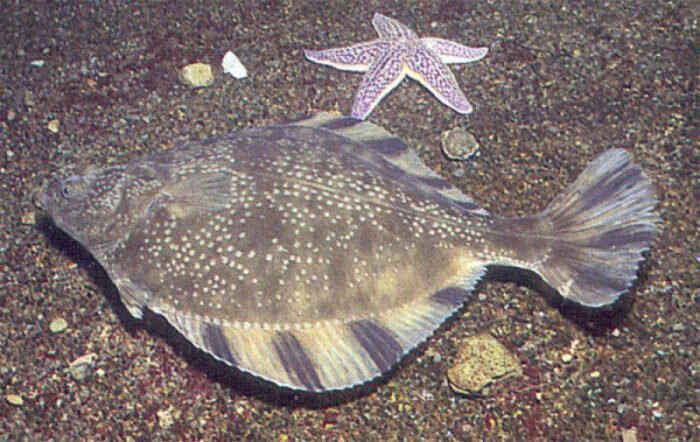

Камбалообразные обитают во всех океанах мира, от тропических до полярных вод (кажется, у нас в городе был магазин "Океан", вот там они тоже были вяленые). Они предпочитают жить на песчаном или илистом дне, где могут легко зарыться и замаскироваться. Глубина обитания варьируется от мелководья до нескольких тысяч метров. Обитают камбалообразные преимущественно на шельфе, однако некоторые виды заходят в реки и очень немногие живут на больших глубинах. В России встречаются, например, палтусы (Hippoglossus) и лиманды (Limanda).

Как рыба решила стать плоской?

Камбалообразные известны с эоцена, однако их предки, вероятно, появились в меловом периоде. Это где-то 145 - 66 миллионов лет назад, так что рыбка у нас довольно древняя, хоть и существовала тогда не совсем в том виде, в котором мы с вами привыкли ее видеть в наше время.

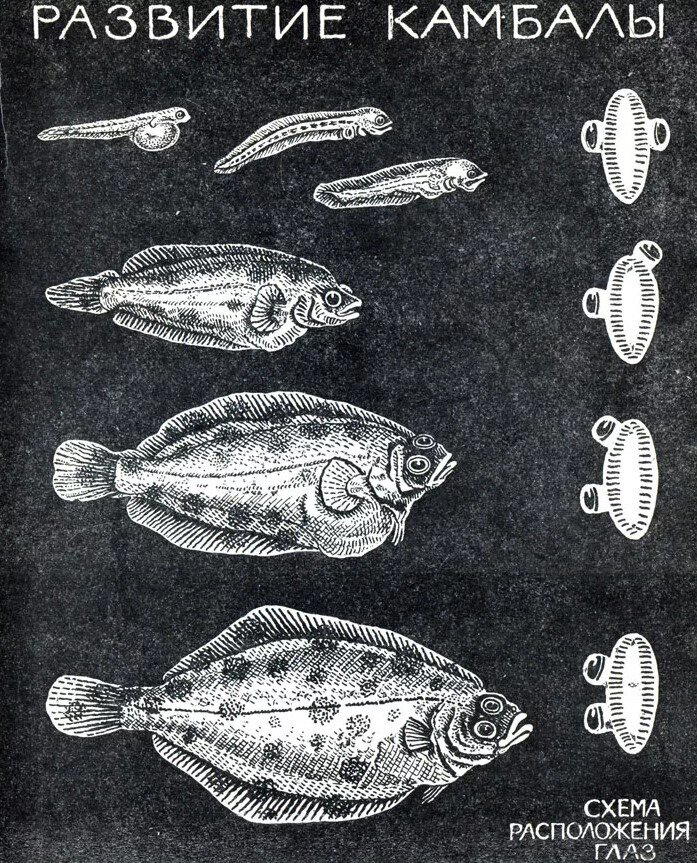

Эволюция камбалообразных характеризуется постепенным переходом от симметрии к полной асимметрии. Изначально личинки этих рыб симметричны, однако в ходе метаморфоза один из глаз перемещается на противоположную сторону головы. Этот процесс, известный как орбитальная транспозиция, сопровождается сложными изменениями в структуре костей черепа, нервной системе и мышечной координации.

Единого мнения насчет эволюции этих рыб нет, но есть пара теорий:

Вопрос о том, является ли анатомическая перестройка камбалообразных примером завершённого эволюционного процесса, остаётся дискуссионным. С одной стороны, эти рыбы демонстрируют высокий уровень специализации, что подтверждается стабильностью их морфологии на протяжении миллионов лет, а как мы знаем: стабильность - признак мастерства. С другой стороны, изучение их генетического кода показывает, что регуляторные механизмы развития остаются гибкими и подверженными дальнейшей эволюции.

Например, изменения в температурных режимах и уровне кислорода в воде могут оказывать влияние на скорость роста и развитие асимметрии. Некоторые учёные предполагают, что при изменении экологических условий асимметрия может изменяться в обратном направлении или приобретать новые формы. Так что, однажды, наши пра-пра-пра... и еще сто раз правнуки смогут лицезреть, например, одноглазых камбал, или камбал с нормальным ртом, или еще что-нибудь более экзотическое.

Плоская, но не простая

Поговорим про внешний вид наших рыбок. Поскольку мы говорим о целом отряде рыб, то внешний вид и строение могут быть только обобщенными, ведь у каждого вида есть свои особенности, которые присущи только ему. Однако их всех что-то связывает, и именно об этом и пойдет речь дальше.

Тело взрослых особей билатерально-асимметричное (то есть, левая и правая половины тела развиваются не равномерно, прямо как полушарии мозга тиктокеров), уплощённое. Длина варьируется от нескольких сантиметров до 4,7 м, масса — от нескольких граммов до 340 кг. Нижняя сторона тела (слепая), как правило, светлая. Верхняя (глазная) — более или менее ярко окрашена, часто с пятнами и полосами. Плавательный пузырь, за редким исключением, отсутствует. Чешуя у камбалообразных мелкая и плотно прилегает к телу.

Спинной и анальный плавники тянутся по всему телу, от глаз почти до хвостового плавника, образуя своеобразную окантовку. Грудные плавники у камбалообразных обычно хорошо развиты и используются для передвижения по дну. Рот более или менее выдвижной, сверху ограничен только предчелюстными костями. Он обычно большой, с острыми зубами, приспособленный для захвата добычи. Глаза расположены не по бокам головы, а смещены на одну её сторону. Это позволяет камбалообразным видеть в двух направлениях одновременно, что очень важно для выживания.

Голодай, мимикрируй, пылесось дно

Камбалообразные большую часть времени проводят на дне. Они ведут оседлый образ жизни, редко перемещаясь на большие расстояния. При этом, наши новые друзья – хищники, которые охотится на все, что способны схватить и проглотить. При ловле добычи в толще воды или спасаясь от хищников поворачиваются на ребро (спиной вверх). Передвигаются по дну они с помощью грудных плавников, и делает это с большей охотой и грацией чем плавает.

Некоторые виды активны днём, другие - в период восхода и заката, третьи - ночью, короче говоря, все как у людей. Правда, в отличии от людей, наши плоские друзья снабжены несколькими крутыми бонусными способностями. Одна из таких супер-сил - метаболизм, который адаптирован к периодам низкой активности, а механизмы энергообеспечения позволяют выдерживать длительные периоды без пищи, а это, на секундочку, больше трех месяцев голодовки.

А еще наши гости способны к активной мимикрии. Это значит, что они меняют цвет и рисунок тела, сливаясь с субстратом. Этот процесс регулируется нейроэндокринной системой и играет важную роль в защите от хищников, а также в охоте. Ведь притворяться камушком или песчаной кучкой можно по разным причинам. Камбалообразные охотятся из засады: они зарываются в песок или ил и ждут, пока добыча приблизится. Затем она резко бросается на жертву и захватывает ее своими острыми зубами.

В основном наши донные ребята и девчата - хищные и плотоядные рыбы, питаются рыбами, креветками, крабами, моллюсками, червями, всяческими рачками и прочей мелочевкой, которой не повезло оказаться рядом с голодным хищником. Иногда крупные камбалообразные рыбы могут перекусить своими меньшими собратьями. Вы скажете, что это каннибализм, но я скажу вам, что это не всегда рыбы одного вида, так что не считается. Вообще, эти донные чуваки не брезгуют ничем, что может проскользнуть мимо рта, так что можно смело называть из пылесосами морского дна.

Некоторые виды, например палтусы, являются активными хищниками и питаются преимущественно рыбой и достаточно крупными донными животными. Для камбалообразных характерны сезонные изменения интенсивности питания. В период нереста активность питания рыб значительно снижается либо прекращается, потому что "ну, когда же есть, когда тут вот этот вот гормональный взрыв".

Они что, с рождения такие?

Сам процесс размножение камбалообразных нам не сильно интересен, но я его все равно затрону, но намного интереснее то, что происходит потом, однако давайте обо всем последовательно и начнем с нереста. Нерест происходит обычно в определенные сезоны, часто в более глубоких водах. Самки выпускают икру, а самцы - молоки, после чего все это смешивается, икра оплодотворяется и в ней начинают зреть будущие рыбки-блинчики. Икра у камбалы обычно мелкая и плавучая. Она дрейфует в толще воды, пока не вылупятся личинки.

Из икры вылупляются личинки, которые сначала имеют удлиненную форму, но быстро принимают более округлую. У личинок часто есть защитные шипы на голове, жабрах, брюшных и грудных плавниках. Личинки ведут планктонный образ жизни, т.е дрейфуют на водных потоках недалеко от поверхности воды и едят всяческую сверхмелкую взвесь в воде. По мере развития личинки опускаются в более глубокие слои воды, претерпевая метаморфоз.

На ранних стадиях развития личинки камбалообразных обладают билатеральной симметрией (т.е. выглядят как нормальные рыбоньки, которых вообще не заподозришь в скрытых мутациях). Они плавают вертикально, глаза расположены по бокам тела, имеющего форму блинчика. Через месяц после рождения один глаз начинает перемещаться вверх. Он двигается по черепу, пока не добирается до второго глаза, и в итоге оба глаза расположены на одном боку, левом или правом, в зависимости от конкретного биологического вида.

Череп также меняет форму, способствуя этому перемещению, кроме того, меняются окрас и плавники. В результате рыба опирается на тот бок, который остался без глаза, чтобы оба глаза были сверху. В дальнейшем, по мере перехода к донному образу жизни, тело уплощается в боковом направлении. Некоторые современные виды камбалообразных демонстрируют вариативность в скорости и степени перемещения глаз в зависимости от внешних условий.

Закругляемся

Теперь мы с вами знаем, что камбалообразные рыбы являются уникальным примером изобретательности эволюции. Наши новые друзья не только мастерски умеют приспосабливаться к достаточно сложным и необычным условиям жизни, которую сами себе испортили своей кривизной, но и умеют обратить свои недостатки в достоинства. К тому же, они являются промысловыми рыбами, чье мясо считается диетическим и страшно полезным (особенно в вяленом виде под кружечку пива, поверьте, я знаю).

Как всегда, надеюсь, что вам было интересно читать эту статью/пост/рукопись/сочинение и вы узнали для себя что-то новое еще об одном обитателе нашей планеты.

Всем спасибо, все свободны!

Ответ: Все эти животные обманывают наше цветовосприятие.

Перья павлина, экзоскелет червя Боббита, чешуя обыкновенной селены и хитин золотого жука-черепашки окрашены совсем не так, как нам кажется. В перьях павлина, например, обнаруживается только пигмент меланин, отвечающий за скучный коричневый цвет.

Но все вышеперечисленные структуры покрыты неисчислимым количеством колбочек, решёточек и сложных трёхмерных объектов, которые рассеивают одни цвета, но усиливают другие.

Такая окраска называется структурной и позволяет животным создать нужный цвет даже при полном отсутствии подходящих пигментов.

Распознать её кстати, не так уж и сложно. Если на теле животного появляется металлический отблеск или радужные блики то, скорее всего, оно водит вас за нос прикольными наноструктурами.

Иридофоры - это специализированные клетки в коже змей, содержащие кристаллы гуанина. Эти кристаллы отражают свет, создавая переливающиеся цвета и металлический блеск. Угол обзора и освещения влияют на цвет, который видит наблюдатель. Иридофоры помогают змеям маскироваться в окружающей среде и привлекать партнеров во время брачного сезона.

Окраска змеи служит для камуфляжа, позволяя ей сливаться с окружающей средой и оставаться незаметной для добычи и хищников. Некоторые виды змей используют яркую окраску для предупреждения об опасности (апосематическая окраска), а другие имитируют окраску ядовитых змей, чтобы отпугнуть врагов.

Есть много способов избежать пристального внимания хищников, но самый популярный из них — мимикрировать. Если ты достаточно хорошо притворяешься куском мха, палочкой или цветочком — в твою сторону никто даже не посмотрит, пока ты сидишь на одном месте. Но мухи-журчалки решились даже на ещё более рискованный шаг: они притворяются осами и смело занимаются своими делами на виду у насекомоядных птиц!

Сказать, что такая тактика оказалась успешна — значит ничего не сказать. Журчалки притворяются осами не меньше 33 миллионов лет, они смогли пережить парочку глобальных перестроек биосферы и вырасти до целого семейства с 6000 видов в составе! Сегодня журчалок не найти лишь в самых удалённых и экстремальных регионах планеты, вроде островов, пустынь и ледников.

Мимикристы, в отличие от настоящих ос, абсолютно безопасны для человека — жала у них нет. Поэтому каждому человеку будет полезно отличать журчалку от осы, чтобы не пугаться каждый раз при виде абсолютно безобидной мухи. На самом деле это не сложно, нужно просто знать куда смотреть.

В первую очередь обратите внимание на полёт насекомого. Журчалки — это питающиеся нектаром и пыльцой насекомые, которые не могут летать так же быстро, как осы, зато умеют зависать на одном месте. Всё благодаря способности делать по 300 взмахов крыльями в секунду и жужжальцам — маленьким органам, помогающим поддерживать равновесие в полёте.

Во вторую — приглядитесь к силуэту псевдоосы. Он типично мушиный: у насекомых нет знаменитой осиной талии, а вместо длинных изящных усиков — короткие огрызки, да и крыльев всего 1 пара. Впрочем, некоторые журчалки очень стараются исправить недостатки образа. Во время полёта они выставляют передние лапки вперёд, а некоторые даже создали подобие осиной талии. А уникумы из рода Цериана вообще отрастили себе особый лобный выступ, удлиняющий усики и тонкую талию, словно у паразитических ос.

Но даже их можно отличить от ос без особых трудностей — у цериан на брюшке 3 жёлтых полосы, тогда как у ос их всегда 6. Так как журчалки не умеют считать, большинство из них носит на брюшке от 3 до 5 полосок. Правда, птицы тоже в математике не сильны, поэтому такая халтура вполне прокатывает.

К нашему счастью, даже наиболее похожие на ос журчалки остаются мухами со всеми типичными для них особенностями поведения. Они не стоят ульи, не жалят людей, но и мёд не собирают. Задачи у взрослых мух намного проще — найти вторую половинку, убедить её размножиться и отложить яйца в подходящий субстрат. Меньшая часть журчалок прячет яйца в навоз, большая — откладывает их в гнилую древесину или под кору. А отдельные виды заражают своими личинками других насекомых. В том числе и ос.

А уж личинки и вообще питаются чем попало. Пока одни виды копаются в навозе, другие копируют жуков-древоточцев, а третьи с азартом охотятся на тлю и других мелких мягкотелых насекомых. Поэтому, если вы увидите на своём участке муху-журчалку, можете быть спокойны. Она не только не вредит, но и даже немного помогает!

Урок дня: палочники прекрасно освоили маскировку и неплохо танцуют.

Посмотрите видео: сколько козодоев вы видите?

Козодои – это ночные птицы, поэтому днём они старательно притворяется ветками, корой и обломанными сучьями. Зато ночью они жутко кричат и кормятся насекомыми!

А козодоями их назвали как раз из-за жутких криков и любви ошиваться вокруг скотины на выгуле. На самом деле никаких коз они, конечно, не доят. Просто охотятся на комаров, оводов и слепней, которые прилетают отобедать кровушки животной.

Эта берёзовая микроветочка – лунка серебристая, ночная бабочка, обитающая от Испании до Владивостока. И она хитра не только своим камуфляжем.

Осенью их гусенички заползают под кору и превращаются в куколок, после чего ждут весны. Но если она, по мнению насекомого, выдалась слишком холодной, лунка шепчет «мне ко второй» и остаётся спать на ещё один год.

Обитает в Южной Америке, предпочитая жить около пресноводных водоемов. Эти неядовитые змеи достигают длины 2-3 метров и имеют характерный окрас с чередованием темных и светлых пятен. Они охотятся на рыбу, амфибий и мелких млекопитающих, полагаясь на свою силу и ловкость. При угрозе имитируют кобру, раздувая шею, что помогает отпугивать хищников. Лжеводяные удавы важны для поддержания экологического баланса, контролируя численность мелких животных. Они могут содержаться в террариумах, но требуют значительного ухода и знаний об их потребностях.

Палочник эктасома всегда притворяется тем, чем он не является

Взрослые палочники делают вид, что они – кора какого-нибудь австралийского дерева. Яйца же притворяются яйцами муравьёв, поэтому иногда попадают в их инкубационные камеры, в тепло и безопасность.

А личинки притворяются детишками всё тех же муравьёв, поэтому без проблем выбираются наружу, миновав все блокпосты и легионы снующих рабочих.

Этот воздушный аппетитный красавец – личинка семейства Флатид, близких родственников цикад. Чтобы защитить себя от птиц, личинки научились делать сложные восковые нити и шапочки, которые маскируют контуры животного.

А ещё при нападении птица с большим шансом склюёт восковую защиту, но не тронет самого насекомыша!

Вам нужно маскироваться всеми возможными способами. Ведь чем больше вы похоже на ветошь, тем выше шансы на ваше выживание. Поэтому вы раскрасили свой клюв очень ярко или добавили на него узоры.

Л-логика!

На самом деле, логика тут есть. Птички сильно полагаются на рефлексы, ведь они позволяют не тратить ценную мозговую энергию на рутинные задачи. Вот в голове птицеродителей и сидит такой рефлекс: если яркое – корми. Чем ярче – тем лучше корми.

Этот рефлекс с одной стороны, не позволяет родителям забивать голову всякими лишними проблемами, а с другой, способствует выживанию потомства. Ведь чем сильнее и здоровее потомок, тем ярче у него клювик. Поэтому, в условиях недостатка пищи, пернатые кормят самых яркоклювых детёнышей, спасают жизни своим самым перспективным детишкам.

Хочешь спрятать гибель — спрячь её в прекрасном. Яд на дне бокала с рубиновым вином. Стилет под полами невесомого халата. Деструктивную идею за речами о высоком. Чёртов цветок посреди самых прекрасных цветков тропической Африки.

Чёртов цветок близок к званию крупнейшего богомола на планете. Длиной с детскую ладошку, изящный и гибкий, он слегка покачивается на четырёх опорных лапках, вторя порывам ветра. Никогда не угадаешь, где прячется убийца. Листоподобные выросты хитиновой брони не позволят заподозрить в кроне хищника. Пока богомол скрывается в душистых соцветиях и пышных ветвях, заметить его почти невозможно.

Насекомые и не замечают. А он их — запросто. Зрение богомола уникально. Во-первых, он видит картинку на 180 градусов. Во-вторых, окуляры у насекомого стереоскопические, как у нас. Это значит, что богомол отлично определяет размеры объектов и расстояние до них. Но если наш мозг сравнивает картинки от обоих глаз, составляя на их основе объёмное изображение, то центральный ганглий чёртового цветка видит картинку в динамике.

Насекомое отслеживает изменение освещённости и размера объектов, после чего выстраивает изображение на основе этих данных. Это значит, что богомолу достаточно заметить добычу лишь одним глазом, чтобы та попала в поле его зрения. Хищнику даже голову поворачивать не нужно, чтобы следить за пролетающей целью.

И когда добыча оказывается достаточно близко, богомол просто берёт её из воздуха передними лапами. На весь бросок у чёртового цветка уходит не более 0,08 секунды. Сами законы физики не позволят жуку, мухе или бабочке увернуться от такого удара. Чисто для сравнения: скорость человеческой реакции — 0,2-0,25 секунд. Мы, люди, даже в теории не смогли бы от них защититься.

Охота богомола превращается в жуткий триллер. Обычный на вид цветок внезапно раскрывается, превращаясь в изящное, инопланетного вида существо на четырёх тончайших ножках. Со сверхъестественной скоростью оно хватает добычу и пожирает её заживо и неспеша.

Не потому, что он хочет доставить ей как можно больше боли и страданий. Чёртов цветок просто не способен поступить иначе. Его передние лапы, мощные, шипастые, отлично захватывают добычу, но не способны нанести смертельных травм. А маленькие челюсти довольно слабы. Вот и получается, что приём пищи может растянуться на 10-15 минут.

Но даже живому оружию нужно размножаться. Через 2 недели после 8-9 линек чёртовы цветы приглушают боевые инстинкты, распускают усики и поднимают брюшки. На конце пузика самки находятся феромонные железы, а на антеннах самца — специальные чувствительные рецепторы. Почуяв запах любви и определив примерное направление, самец расправляет тонкие крылья и отправляется на поиски.

В этот момент он уязвим, как никогда. Ни острое зрение, ни отменная реакция не спасут его от насекомоядных птиц. Против крупных хищников богомол использует то же оружие, что и против добычи — маскировку. Если инопланетянина всё же раскрыли, он выставляет на показ гигантские лапищи с широкими плечами. В суете и неразберихе чупокабра с шипастыми руками может напугать даже самого голодного охотника.

Если самец доберётся до самки, ему почти наверняка удастся спариться с ней. А вот выживет ли он — большой вопрос. Если дама нервничает, её охотничьи инстинкты могут включиться в самый неподходящий момент. Она попросту съест своего суженного. Вскоре после спаривания самка отрастит оотеку: кожистый мешочек с несколькими десятками яиц внутри. Она отложит его в укромное место. Потом придёт в себя, нагуляет жирка и повторит процесс. Чёртов цветок живёт примерно год, за это время можно успеть оставить потомство 2-3 раза.

Чертов цветок оказался настолько пугающе-прекрасным, что некоторые люди заводят дома целые «оранжереи». Крупные габариты и богатая палитра окрасов манят любителей экзотики. Правда, спрос на насекомых превышает предложение. Диких богомолов вылавливают для частных коллекций. Пока что это не влияет на популяцию вида. Но как долго инопланетный буках сможет выживать на нашей планете?

Автор: Ярослав Ильин

Редактор: Елизавета Исаева

Опубликовано в сообществе: Книга животных

Если лягушкорота оставить в покое, то так он просидит весь день – маскировка ведь и в самом деле отличная.

А ночью пойдёт охотиться на крупных беспозвоночных и мелких позвоночных. Спасать австралийские хозяйства от мышек и саранчи.

И грибникам тоже наверное жизненно важно подобраться к ничего не подозревающему стаду диких грибов и вырезать их всех не спугнув. В этой херне реально на бок упадешь и тебя найдут только если споткнутся. Выживальщики мамкины.