Шестнадцатилетний Сигизмунд Фрейд с матерью Амалией. 1872 год.

Всегда было интересно, куда утки деваются зимой. А вот они - на незамерзающей воде, активно подкармливаемы местными жителями.

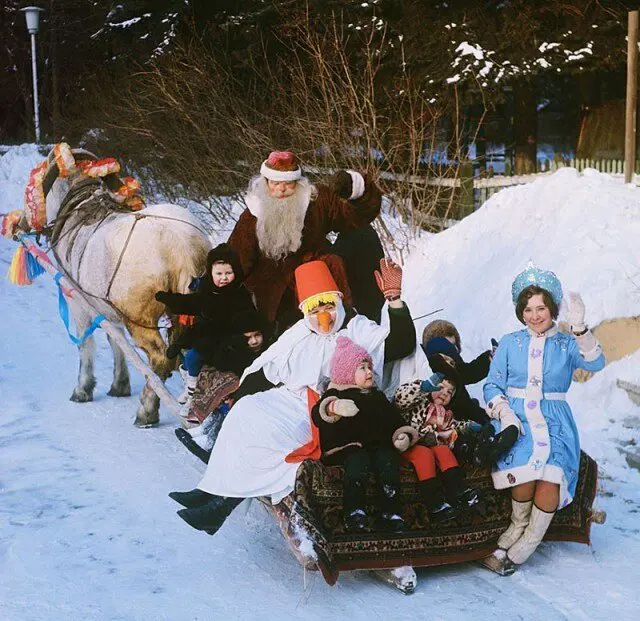

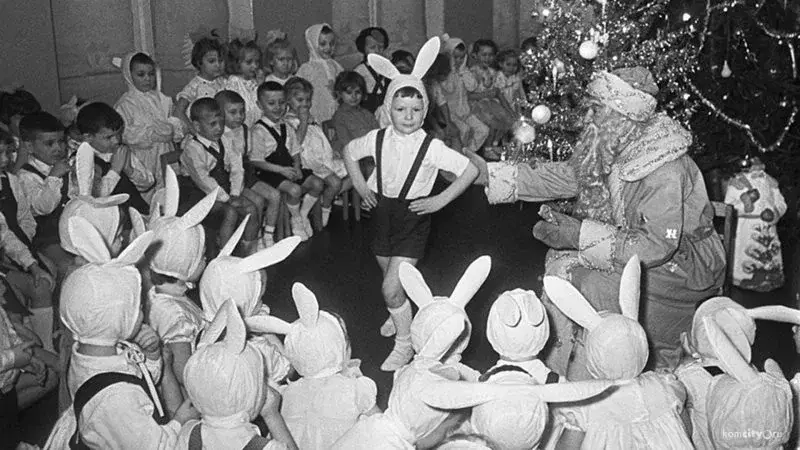

С лёгкой светлой грустью поностальгировать о том, как было раньше, любят все те, кому за… Неважно, за сколько, поскольку у каждого поколения есть своя эпоха, которую хочется вернуть – беззаботное детство, безбашенная юность, развесёлая молодость. И особенно остро такие моменты ощущаются в главный праздник года.

В СССР новогодняя сказка была плановой: все Деды Морозы и Снегурочки числились в одной ведомственной конторе — фирме бытового обслуживания «Заря». Их скромными коллегами были разве что школьные физруки да сантехники на утренниках в детских садах.

Главным Дедом Морозом СССР много лет был Александр Хвыля, сыгравший Дедушку в киносказке "Морозко". Потом его заменил Роман Филиппов (это он в "Бриллиантовой руке" говорит знаменитую фразу "Будете у нас на Колыме - милости просим!").

Сегодня монополия «Зари» канула в Лету. Частных зимних волшебников развелось, пожалуй, больше, чем жителей в официальной резиденции Деда — Великом Устюге.

Диаметр игрушек примерно 8 см. Пряжа YarnArt jeans хлопок. Наполнитель холлофайбер.

Нас тупил второй день в Гаване.

Завтрак был прросто шикарный. А, да, выпечка. Сдоба у кубинцев везде восхитительная либо ещё лучше. Там только бока нажырать, чесслово. Кофе выращивают хороший, жарят люто, варить не умеют. но сдоба — отдельная статья удовольствия. Пожалуй, лишь она перекрывает позитивом 14-часовой трансатлантический (с 1 раза набрал) перелёт.

ПОкатили мы сразу в сквер Пушкина Джона и Леннона.

А чо все стесняшки сидели рядом с ним. Один я нахал находчивый. :-)

Хм. Иван = Джон. Леннон = Леннон. ПОдозрительное совпаление.

Мне сегодня настроение какое-то дурное — потому паясничать продолжу. Смотри фото.

Оттуда — на центральную площадь В.И.Леннона … Не. На площадь Победы Снова не то. Ща посмотрю. Пушка… Они готовят пушку… Зачем? А! Во, нашёл. Площадь Революции конечно же!

Делать там отчаянно нечего — пошли за пойлом.

Оттуда — на центральное кладбище. То немногое, что осталось частным на Кубовской земле.

Оттуда двинули поглядеть из автобуса на более-менее современную застройку.

И зарулили на "Карсную улицу" что ли. Или китайский квартал. Я прослушал, чесговоря. Уловил, что там художники да скульпторы-архитекторы скучковались.

Оттуда — на морской вокзал-базар. Дадено было полчаса минут, не до фото, не до видео.

На базаре подельник-Вова купил кораллы (не украл, не у Клары — имя продавца я забыл), я купил чутка бисера для жены (ей понравилось!).

С базара мы двинули в следующую статью, которую я сваяю завтра.

Чтобы неделя была доброй, надо и начинать её с чего-нибудь сладенького. Например, с Сэра Макса.

Сэр Макс большой любитель поспать. И вообще - барин он. А мы ему служим. Кормим, холим и лелеем.

Но и поиграть кот всегда готов. А ещё он очень мягкий. И шёрстка шелковистая. Постоянно хочется Сэра Макса тискать.

А у вас есть свой барин? Покажите

Так случилось, что на протяжении нескольких лет я обмениваюсь новогодними подарками с людьми, с которыми подружилась в интернете. В этом году мы тоже друг друга поздравили. Но посылки ещё не дошли до адресатов, поэтому вспоминаю предыдущие подарки.

В 2023 году у меня появился Сэр Макс. И без котопроверки теперь в доме появляется ни одна вещь. Тем более если она прибыла из Санкт-Петербурга.

Посылка приехала со СДЭКом. Я была удивлена её размером. Но коробка была не тяжёлая, поэтому смогла её дотащить до дома в руках. Сэр Макс проверил упаковку и разрешил вскрыть её.

Вот что я там нашла:

Коробка очень вкусных конфет;

Печенье ещё вкуснее. Жаль, что в наших магазинах я такое не нашла. Так и ела бы его каждый день;

Маленькие шоколадки + шоколадная медаль;

Набор чаёв;

Для кухни полотенце и разделочная доска;

Праздничные мишура, игрушка на ёлку и свечка вкусно пахнущая;

Открытки красивые;

Носочки очень милые;

И медведь. Нет, не так. МЕДВЕДЬ!!!

Медведь всем понравился. Мягкий, приятный на ощупь и удобный. Под спину подкладываем его, когда на диване за ноутом сидим. Раньше несколько подушек для этого использовали. А теперь нас медведь поддерживает 🤗 Он как бы обнимает нас со спины. Такой славный. Медведь из Икеи. Икея из России ушла. А медведи, оказывается, нет. Так тоже бывает.

P.S. Иногда бывает трудно придумать подарок для человека. Но посмотришь, что другие люди дарят. и подумаешь: "А почему бы и мне такое не подарить?"

Несколько лет назад сдружилась я с несколькими людьми в интернете. И мы теперь не только общаемся, но и подарки на Новый год шлём друг другу. Вот такой подарок прислала мне Ольга из Калининграда. Теперь, когда у нас появился Сэр Макс, распаковка подарков проводится веселее.

Кототаможня даёт добро. Сэр Макс проверил, всё ли в порядке, и разрешил использовать по назначению.

В посылке было много вкусных вещей. Ещё в ней лежали янтарные гель для душа, скраб и мыло. Мыло особенно понравилось. Мигом измылили. Кухонные полотенца и прихватки с драконами. Бумажные праздничные салфетки с мишками. Календарь. И мочалка. Мочалку Ольга связала сама. И мне она очень понравилась. А ещё там были календарик, ёлочная игрушка в виде мишки, мишка из янтаря (Оля знает, что медведей я люблю), открытки и большой перекидной календарь. Но самое вкусное - это вот такая шоколадка. Ум отъешь!

Подарков на 2026 год ещё не получила. Как получу - так сразу покажу. Или не сразу