Одежка великовата

Человек! Не оставляй свою спецодежду без присмотра! Ящерицы её находят и примеряют, а она им велика!

Человек! Не оставляй свою спецодежду без присмотра! Ящерицы её находят и примеряют, а она им велика!

Кот залез в террариум и использовал его в качестве лотка. Хозяйка запечатлела, как наглый питомец делает свое тёмное дело на глазах ящерицы.

Спасибо хозяйка за шикарный туалет со всеми удобствами!

Бородатые агамы помогают объяснить механизмы определения пола у рептилий

18 августа 2025

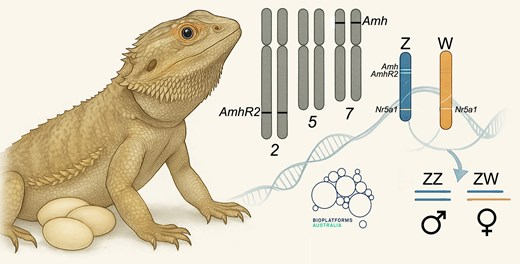

Опубликованы результаты двух независимых исследований, представляющих практически полные референсные геномы центральной бородатой агамы (Pogona vitticeps) — широко распространенного вида агамидовых из центрально-восточной Австралии, популярного как домашний питомец в Европе, Азии и Северной Америке. Пол взрослых особей зависит не только от генетических факторов, но и от температуры в гнезде — необычная особенность среди животных. Долгое время агамы служили удобной моделью для изучения биологических основ определения пола. Благодаря значительному прогрессу в геномике удалось обнаружить область генома и потенциальный главный ген, отвечающий за развитие по мужскому типу.

Независимая проверка результатов двумя группами исследователей с использованием разных подходов значительно повышает достоверность находки.

У бородатых агам действует необычная система определения пола под влиянием генетических и средовых факторов, в частности температуры. В отличие от большинства животных, где пол определяется исключительно хромосомами, у агам высокие температуры инкубации могут изменить пол с мужского на женский. Ящерица с мужскими хромосомами способна развиться в репродуктивно активную самку при достаточно высокой температуре инкубации яйца.

Как у птиц и многих рептилий, агамы обладают системой половых хромосом ZZ/ZW: самки несут пару различающихся хромосом ZW, самцы — две одинаковые хромосомы ZZ. Определение пола дополнительно усложняется способностью генотипических самцов ZZ превращаться в фенотипических самок при высоких температурах инкубации без участия W-хромосомы или связанных с ней генов.

Новая технология ультрадлинного нанопорового секвенирования позволяет создавать сборки половых хромосом от теломеры до теломеры (T2T) и выявлять нерекомбинирующие участки. Таким образом сужается круг генов-кандидатов, определяющих пол у видов с хромосомным механизмом. Технология лучше разделяет материнские и отцовские части генома, что упрощает сравнение последовательностей Z и W хромосом для оценки возможных функциональных различий ключевых генов пола.

Первую работу выполнили исследователи из BGI, Китайской академии наук и Чжэцзянского университета, применив короткие риды DNBSEQ в сочетании с длинными ридами нового нанопорового секвенатора CycloneSEQ. Геном стал первым животным геномом, опубликованным с использованием данной технологии.

Создание второго генома возглавили исследователи Университета Канберры при финансировании Bioplatforms Australia, Австралийского исследовательского совета и PacBio Singapore. В анализах участвовали специалисты Австралийского национального университета, Института медицинских исследований Гарван, Университета Нового Южного Уэльса, CSIRO и Автономного университета Барселоны. Сборка основана на технологиях PacBio HiFi, ультрадлинных ридах ONT и Hi-C секвенировании.

Публикация референсных геномов на базе двух разных технологий впервые позволяет напрямую сравнить возможности ONT и CycloneSEQ. Технологии дополняют друг друга разными подходами к изучению определения пола. Первый геном получен от самца ZZ для полной характеристики Z-хромосомы, второй — от самки ZW.

Новый нанопоровый секвенатор позволил восстановить около 124 миллионов пар оснований ранее неописанных последовательностей (почти 7% генома), включая многочисленные гены и регуляторные элементы, важные для понимания сложной системы определения пола.

Оба проекта создали высококачественные сборки генома размером 1,75 Гбп, содержащие все теломеры кроме одной. Лишь несколько пробелов остались в микрохромосомах. Специфичные половые хромосомы Z и W собраны в отдельные скаффолды. На 16-й хромосоме обнаружен "псевдоаутосомный регион" (PAR), где половые хромосомы конъюгируют (спариваются) и рекомбинируют.

При секвенировании самца команда BGI искала гены, специфичные для Z-хромосомы, но отсутствующие на W-хромосоме. Сильными кандидатами на роль генов определения пола стали Amh и Amhr2 (ген антимюллерова гормона и его рецептор), а также Bmpr1a. Секвенирование самки австралийской командой указало на тот же кандидатный регион определения пола (SDR) и подтвердило роль Amh и Amhr2.

Анализ экспрессии на разных стадиях развития выявил значительное преобладание Amh у самцов, что делает его наиболее вероятным главным геном определения пола. Дифференциальная экспрессия связанного с полом гена Nr5a1 в псевдоаутосомном регионе указывает на более сложную картину. Nr5a1 кодирует фактор транскрипции с сайтами связывания в промоторной области Amh.

В отличие от многих рыб, использующих Amh-подобные гены для определения пола, у агам аутосомные копии Amh и его рецепторного гена Amhr2 сохраняют целостность и функциональность. Возможно, пол определяется взаимодействием генов половых хромосом при участии аутосомных копий.

Главное достижение — открытие генетических элементов, центральных для мужской половой дифференцировки позвоночных, на половых хромосомах. Гены Amh и кодирующий его рецептор AMHR2 скопированы в нерекомбинирующую область Z-хромосомы, что делает их очевидными кандидатами на роль главного гена определения пола через дозозависимый механизм. Открытие ускользало от исследователей долгие годы.

Ни у одного вида рептилий пока не обнаружен главный ген определения пола, подобный Sry у млекопитающих или Dmrt1 у птиц. Работа представляет четкого кандидата — Amh, присутствующий в двойной дозе у самцов ZZ и одинарной дозе у самок ZW.

Артур Жорж из Университета Канберры, старший автор второй статьи, отмечает значимость работы:

"Ожидаем ускорения исследований в других областях благодаря новым сборкам: развитие черепа, мозга, поведенческие исследования, взаимодействия ген-ген и ген-среда в сравнительных исследованиях определения пола позвоночных. Многие области получат хорошо изученную модель чешуйчатых для сравнения с традиционными модельными видами — мышью, человеком или птицей."

"Меня постоянно поражает скорость прогресса китайской науки. За немного лет BGI и партнерские компании разработали технологии секвенирования с результатами не хуже конкурентов, но превосходящие по производительности и экономической эффективности. Сборки генома служат свидетельством такого уровня достижений."

Цие Ли из BGI, старший автор первой статьи, объясняет выбор подхода: "Работу над геномом бородатой агамы начали в прошлом году как первый животный геном для нового секвенатора — в Год Дракона в Китае. Беспристрастные длинные риды секвенатора CycloneSEQ позволили легко получить высококонтигуальную сборку генома и разрешить высокоповторяющиеся участки с высоким содержанием гуанина-цитозина, традиционно сложные для сборки. Два референсных генома от особей разного пола, созданные разными технологиями, действительно дополняют друг друга. Радует, что оба генома указывают на ключевую роль сигналинга AMH в определении пола. Но как возникли половые хромосомы? Дополнительные высококачественные геномы родственных видов прояснят эволюционное происхождение системы ZW и завершат картину."

Обнаружение одних и тех же ключевых генов-кандидатов двумя независимыми проектами значительно повышает достоверность результатов. Открытое распространение всех данных позволяет другим исследователям развивать работу, особенно учитывая неполное понимание роли некоторых факторов транскрипции, связанных с определением пола. Создание двух высококачественных сборок генома представляет значительный прогресс в понимании механизмов определения пола у агам.

Ключевые термины:

Вебинар с авторами исследований состоится 26 августа в 10:00 UTC. Здесь можно зарегистрироваться и поучаствовать: https://cassyni.com/events/SWHReTL1j8YPEvxnLsyKYq

Новость взята с агрегатора EurekaAlert -https://www.eurekalert.org/news-releases/1094902

Научная статья в журнале GigaScience, на которую они ссылаются: https://academic.oup.com/gigascience/article/doi/10.1093/gigascience/giaf085/8237437

Рацион плащеносной ящерицы практически целиком состоит из беспозвоночных, и она прекрасно понимает, что противопоставить крупным хищникам её нечего.

Вот и пугает вероятных противников изо всех сил. Что характерно – животное не выпадает из роли, даже если понимает, что оно раскрыто. Лишь когда ящерица убедится окончательно, что кушать её не будут, она юркнет в ближайшие кусты.

Морскими игуанами, которые сидят на берегу и ныряют в океан, чтобы поесть водорослей, не удивишь, но вот их родня...Знакомьтесь — Галапагосская наземная игуана. Начнём с предыстории.

Дорожки морских и сухопутных игуан разошлись 8-10 миллионов лет назад. Родственные связи за столь приличный срок животины не растеряли. Что наземные, что водоплавающие игуаны сохранили примерно одинаковые размеры тела: 10-13 кг живого веса, метр-полтора в длину, половина которых приходится на хвост.

Когда игуаны попали на Галапагосские острова, то вряд ли встретили новый дом криками восторга. Засушливые каменистые острова, где почти нечего есть. Часть ящеров сразу сдалась и экстренно начала осваивать дайвинг. Так появились морские игуаны. Но другая часть взялась за наземные растения. Правда из растений здесь только колючие кактусы. От диеты на одних кактусах игуаны аж пожелтели. Буквально: основа рациона рептилий — кактус-опунция, в которой полно красителей беталаинов. Вот ящер и залился желтой краской.

Причем ради такой диеты ящеры стали настоящими шпагоглотателями. С разделкой добычи животина не заморачивается, а глотает куски кактуса целиком. Да, колючки! Да, больно! Но другого источника воды вокруг кроме моря нет, а им, по известным причинам, не напьешься. Вот и приходится глотать опунцию. Она хотя бы сочная.

Так и проходят жаркие дни: животина волочит хвост и обширные бока от одного кактуса к другому, пока не приходит сезон размножения. Рептилии из кактусовых зарослей активно ползут на песчаные участки, дабы подготовиться к деторождению. Здесь начинается классическая возня за территорию: самцы делают друг другу кусь в толстую шкуру за право владения гектаром земли.

Часто случается, что такой локацией оказывается пляж, куда выбирается и морская братия игуан. Даже миллионы лет разницы эволюции не могут остановить рептилий от любви друг к другу, пусть и с оговорками.

На свет появляется натуральный гибрид (фото 5)! Комбо двух животин берет от родителей лучшее: плоский хвост и когти от морской игуаны, длинную морду — от наземной, а диету сразу от двоих. Но вот незадача: гибрид, скорее всего, стерилен. Ученые нашли только первое поколение, да и тех всего несколько штук на одном острове.

С количеством не задалось не только у гибридов, но и у их прародителей. Наземная игуана проживает не самое лучшее время — их осталось всего 5-10 тысяч, а виной тому «туристы» решившие задержаться: свиньи, крысы, кошки и собаки. Но шансы есть! Животин активно расселяют на безопасные острова, где игуаны могут восстановиться.

Все поясохвостые ящерицы (а на видео вы видите малого поясохвоста) при встрече с опасностью смело падают на пол и бескомпромиссно кусают себя за хвост. От крупных хищников это, конечно, не спасает. Но от мелочи толстая шипованная чешуя защищает очень неплохо.

Пережив нападение, поясохвостик встаёт и уползает в узкую расщелину, где его ждёт целая колония поясохвостов. Ведь они живут группами численностью до 60 особей!

Взято с ТГ канала Поржать и Подумать

Гадюку я знаю. Злобный взгляд из-под бровей, зрачки-щелочки, окрас с зигзагами по спинке. Ужа тоже знаю. Черный с рыжими ушками. Смотрит на мир с широко раскрытыми глазами. А это кто? Зрачки круглые, шкурка пятнистая, смотрит строго, насупившись. Надо бояться или нет? А вдруг укусит? Так, без паники! Сейчас мы вам всё расскажем, а там вы сами поймёте, что перед вами одна из немногих ядовитых змей России — ящеричная змея. И нет, её не стоит бояться.

Встретить нестандартных рептилий можно на юго-западе страны: в степи, горах, на полях и виноградниках. Эти змеи не боятся присутствия людей и спокойно живут себе по соседству, никого не трогают. Чего не скажешь о самих соседях.

Внешне ящеричная змея похожа на гадюку и ужа одновременно. Что иронично: ни гадюкообразные ни ужеобразные им не родственники! Рептилии образуют собственный род ящеричных змей. Но это всё на бумаге, в систематике. А в жизни любой человек, заметив на участке что-то шипящее и серо-пятнистое, автоматически хватается за лопату.

Если выключить панику и включить внимательность, отличить одну рептилию от другой не составит труда. Взрослые ящеричные змеи почти в три раза крупнее стандартной гадюки — их длина достигает до 2,5 метров! Это крупнейшая ядовитая змея средней полосы! Цвет на шкурке у них однотонный, серо-оливковый. А морда круглая и короткая.

Молодь ящеричных змей отличить от гадюки чуть сложнее: и размеры у них схожи, и пятнышки на шкурке имеются. Тут смотреть нужно на узор: у гадюк он зигзагообразный, а у нашей героини в мелкую бежево-коричневую крапинку. Ещё одно отличие — глаза. Обе змеюки будут смотреть на вас исподлобья. Не потому, что вы им не нравитесь, просто анатомия у них такая. Но у ящеричной змеи зрачки будут круглые, а у гадюки — вертикальные щелочки, как у кошки.

Молодая гадюка похожей расцветки. Важно: морфа гадюк крайне изменчива: змеи могут быть и черными, и серыми, и бурыми.

Вся эта сравнительно-пояснительная бригада была не для того, чтобы вы убивали гадюк и жалели ящеричных змей. Оба вида рептилий незаменимы в своих экосистемах и достаточно безопасны. Наши герои так вообще толком кусаться не умеют!

Ну как, чисто механически этот навык у них не отнять. Открыть пасть и цапнуть — дело-то нехитрое. Но ведь самое «ужасное» в укусе ядовитых змей, чего так боятся люди это, собственно, яд. Которого от ящеричных змей днём с огнём не дождёшься. Потому как зубы, по которым в тело жертвы поступает токсин, расположены у них не спереди, а сзади, глубоко в пасти.

Чтобы выдать человеку порцию отравы в качестве самообороны, змеюке пришлось бы раскрыть варежку на все 180°. Это долго и неэффективно — пока укусишь, тебя десять раз лопатой стукнут. Так что при встрече с нестабильными двуногими ящеричные змеи молниеносно скрываются из виду и прячутся где-нибудь в норе или под камнем. Зарегистрированных случаев укуса — считанные единицы. А один из них вообще произошел потому, что человек целенаправленно пихал змее пальцы в рот!

Если вы везунчик и всё-таки умудрились нарваться на ядовитый клык безобидной рептилии, у нас для вас две новости. Первая: антидота от яда ящеричной змеи нет. Вторая: он и не требуется — отрава настолько слабенькая, что лечение производят чисто симптоматическое.

Нападать на людей с таким кусалом ящеричной змее неудобно. Зато для охоты на мелких позвоночных строение пасти подходит идеально. В меню ящеричной змеи конечно же есть ящерицы. А еще мыши, амфибии, птицы. Чтобы отыскать обед, рептилия поднимается столбиком и вертит головой туда-сюда — осматривается и пробует воздух.

Обнаружив еду, она стремительно идет в атаку. Бросок, укус, клубок. Добыча, завернутая в плотные объятия лишается шанса на сопротивление. И лишь тогда в ход идут ядовитые зубы. На мелких животных и ящериц отрава действует за пару минут. Кушать подано!

Весной, пробудившись от спячки, ящеричные змеи ищут не только еду, но и любовь. После спаривания самка откладывает 5-20 яиц. Скорлупа треснет спустя 3 месяца, в июле. Но свою маму юные шнурочки никогда не увидят — сделав кладку, самка уползает в неизвестном направлении. Переживать за змеёнышей не стоит: все процессы отлажены настолько, что численность вида только растёт. И это несмотря на то, что по всему ареалу змеек рубят от незнания и страха. Рептилии не просто научились сожительствовать с человеком, а имеют от соседства с нами выгоду: грызуны-вредители становятся для них кормовой базой.

Каким бы крутым и страшным хищником ты ни был – не выёживайся на взрослого гиппопотама. Просто не надо.

Бегемот – это от 1 до 4,5 тонн очень злого мяса под очень толстой шкурой. Кроме того, жевательная мускулатура животных, питающихся грубой растительностью, ничуть не слабее, чем у хищников. Не затопчет – так искусает до смерти!

Ведь в хвосте у них находятся практически все жировые запасы организма. Отбрасывать его – то же самое, что и отрывать от дома кладовую!

Однако, я был не прав. Эублефары умеют отбрасывать хвост, но обычно делают этого всего раз в жизни. Ведь выросший заново хвост куда менее гибкий и удобный.

Скорее всего, собакен охотился на ящерицу и схватил её, но в планах была только игра, а не добыча. Но рептилии невдомёк такие игры, так что она на всякий притворилась мёртвой – авось пронесёт. Ну и что, что она уже в пасти хищника? Ящерицы умные, но не слишком сообразительные.

Такое поведение называется танатоз, или симуляция смерти. Делают так многие звери, вспомнить хотя бы опоссумов – те отыгрывают по всем правилам. Раскрывают пасть, полностью расслабляются и испускают страшную вонь благодаря секрету желёз под хвостом. Вся эта игра нужна, чтобы отбить у хищника аппетит, ведь мало кто решится отведать дохлятины – в ней могут быть токсины, всякая зараза и трупный яд, которым можно сильно отравиться.

Есть такие ящерки как сцинки - 1760 видов мирно ползают себе по миру, плодясь и выживаясь. Но в рамках ивента по простейшей цепочке живот-пузо-желтобрюхий-змея с лапками вспомнился мне желтобрюхий сцинк. По своему ничуть не менее упоротый, нежели пипа.

Это маленькая ящерка, выглядящая как змейка с ручками. Обитает в Австралии, кушает насекомышей (вырастая аж до 18 см).

Казалось бы, мультяшные конечности уже придают достаточно крутости нашему герою, но природа решила, что один фиг мы в Австралии и надо идти с козырей. В апреле 2019 г в журнале "Письма биологов" опуболиковали исследование о различных способах размножения сцинков.

Одна и та же ящерка может как откладывать яйца, так и являть миру живорожденное потомство. Изучив зверюгу заодно нашли ответ на вопрос как трахаются ёжики происходит переход от скорлупы к плацете. При откладывании яиц плод получает питательные вещества из желтка, а минералы из скорлупы. При живорождении вокруг плода формируется плацента, которая берёт на себя обеспечение всем необходимым (не забываем, кто кроме "кирпичиков" для развития ещё надо куда-то дышать).

Матка этих зверюшек, как и лапки, на переходной стадии - при живорождении она предоставляет формирующемуся плоду кальций. Это ещё не полноценная плацента, однако, функции жизнеобеспечения уже выполняет.

Интересный момент - при развитии в классическом яйце и новомодном "в мамке" процесс развития совершенно идентичен. Во втором выживаемость лучше. Долго считалось, что сцинки в более тёмлых областях яйцекладущие, а живородящие исключительно на более холодном севере. Но впоследствии были выявлены случаи яйцекладения и живорождения одной особи в рамках одной... беременности(?).

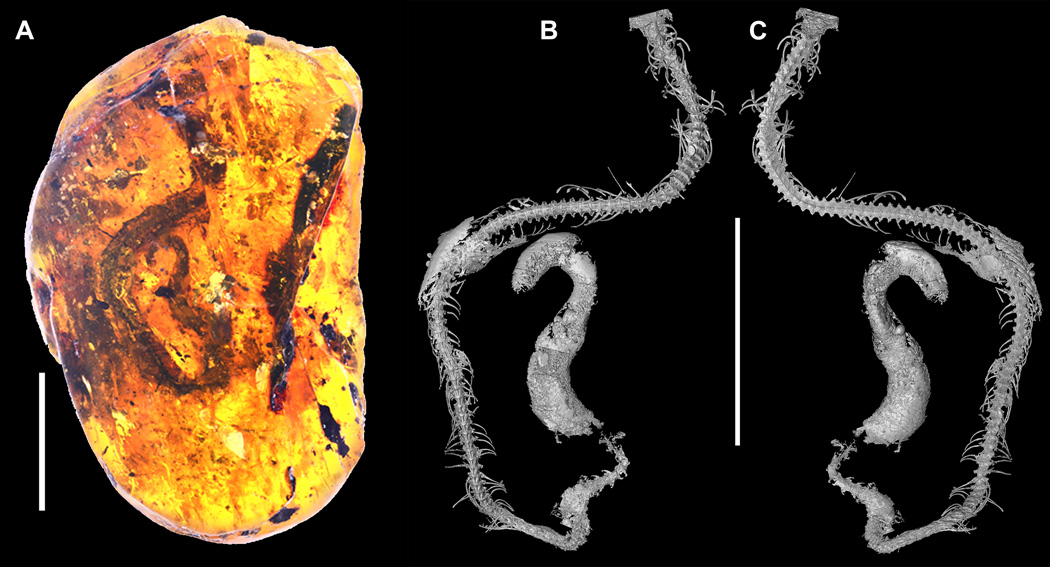

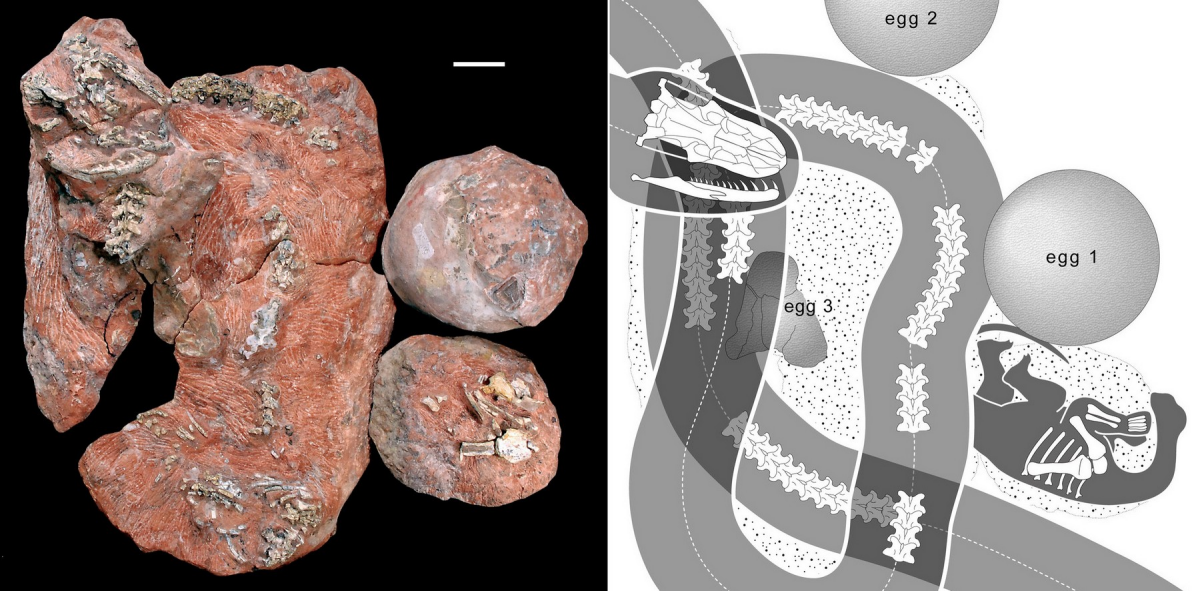

Вообще, живорождение появились, как минимум 47 миллионов лет назад (см. ископаемый скелетик вверху и янтарь с инклюзом внизу). Так как для получения доказывающей его наличие ископаемой радости археологов надо, чтобы совпала куча фактов, поэтому штука редкая. Известно,

Журавли не дураки, журавли знают, что юные крокодилы едят вообще всё, что только смогут засунуть себе в пасть. Поэтому рептилия не задумываясь залезет в птичье гнездо, если дать ей такую возможность. Вот они и не дают.

Вся жизнь этой небольшой ящерки представляет из себя 50 оттенков зелёного. Вокруг неё произрастают густые джунгли Новой Гвинеи — вся палитра тропической чащи. В них и скрывается рептилия, цветом и фактурой дико напоминающая дешевую китайскую игрушку из резины. Правда, внутри вместо «Made in China» окажутся абсолютно зеленые мышцы, кости, органы и даже кровь.

Зачем ящерке так основательно краситься? Для маскировки? А что, сцинк живёт как раз в вечнозеленых джунглях. Но, погодите, другие ящерицы, имея красную кровь, замечательно маскируются под листики без нужды красить все внутренности. Стали копать дальше, и обнаружилось, что кровь у ящерки не только зелёная, но и ядовитая!

Цвет крови сцинка объясняется наличием в крови биливердина — промежуточного продукта распада гемоглобина. В высоких концентрациях он крайне токсичен. По крайне мере, для большинства. Но не для нашей ящерки! В ее жилах течет по настоящему конская концентрация желчного пигмента — она превышает допустимую для человека дозу в 40 раз! Каким-то образом рептилия научилась защищаться от отравляющего воздействия биливердина. Да так успешно, что стала существом с самой высокой концентрацией этого вещества среди животных!

Ага! — воскликнули ученые. — Это сцинк так от хищников защищается!

Но снова промахнулись. Оказалось, внутренняя токсичность никак не меняет вкусовые предпочтения хищников — они охотятся на «ядовитых» ящерок также часто, как на обычных. Но зачем в таком случае отравлять свой организм конской дозой токсина?

Что ж, догадка учёных была в правильном направлении. Сцинк и правда защищался, но не от хищников, а от более противной категории врагов — паразитов. Малярийные плазмодии и другие паразиты крови настолько портили жизнь рептилии, что ей ничего не оставалось, кроме как отравить собственную кровь! Треклятые одноклеточные просто не выживают в столь токсичной среде, а значит, не мешают жить ящерице.

Так что быть токсиком иногда очень полезно для здоровья, особенно, когда тебе надоедают всякие паразиты!

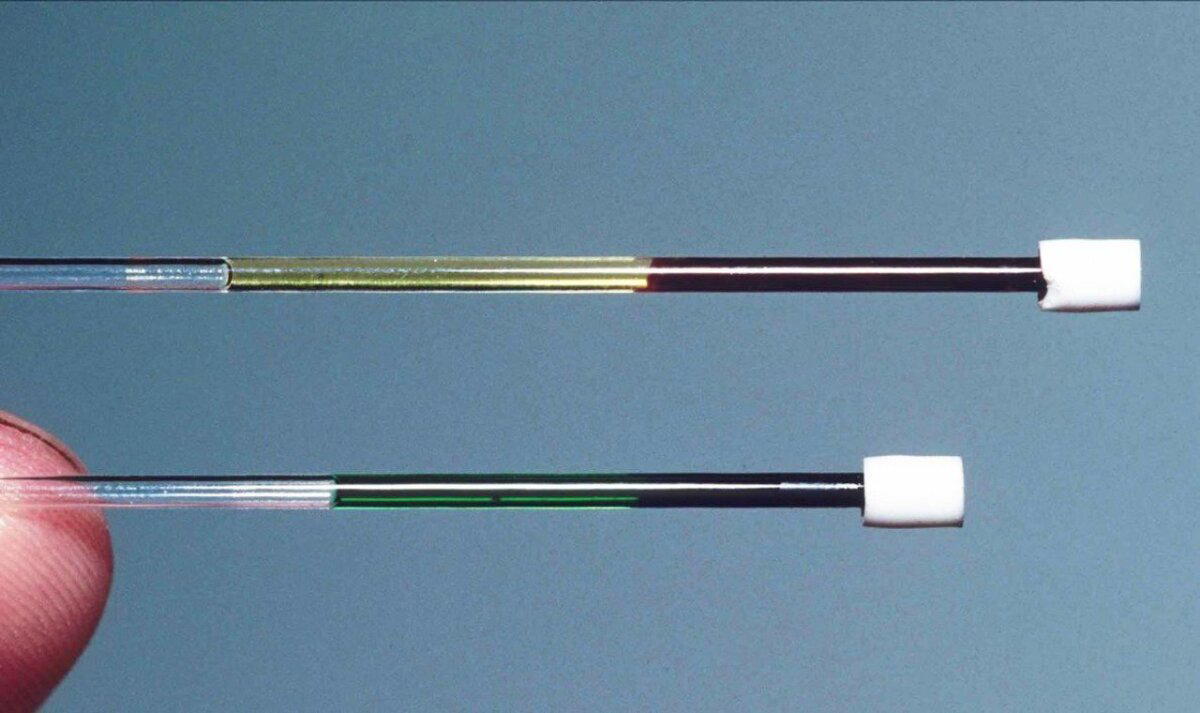

На последнем фото нижняя палочка с кровью сцинка. А верхняя с кровью человека. К сожалению (или к счастью) фото с препарированной ящеркой не получилось найти.

Все знают комодского варана, жуткое, неповоротливое чудовище, одним своим видом навевающее мысли о кровожадных рептилиях, способных одним ударом хвоста завалить противника в 10 раз больше себя. Когда смотришь на него, легко проецировать эти образы и на остальных представителей вараньего народа. Но все вараны разные. Среди них нашлось место даже водному полосатому варану — изящному и ловкому существу!

Водный полосатый варан, он же сальватор — одна из самых крупных ящериц планеты. В длину он сопоставим с упомянутым выше комодским драконом, 2,5-3 метра от мордочки до кончика хвоста. Только вот лёгкий больно, не больше 25 кило. Оленя, и уж тем более буйвола, ему не завалить. Но сальватору и не надо, он заточен под другое.

Вотчина рептилии — болота и водоёмы Южной и Юго-Восточной Азии, в которых хищники промышляют птицами, мелкими млекопитающими, крабами, рыбкой и небольшими крокодилами. Взрослые крокодилы, к слову, отвечают им взаимностью. Если у половозрелого варана практически нет естественных врагов, то молодёжь регулярно попадается в зубы крупным крокодилусам.

Впрочем, даже юных варанов не назвать лёгкой добычей. Сальваторы весьма подвижны. В воде рептилия разгоняется до 13 километров в час за счёт мощного хвоста. А если уплыть не получается — заляжет на дно на полчасика. Бегают они лишь немного медленней, чем плавают, зато всегда могут спрятаться от противников на деревьях — крокодилы туда точно не залезут! Эти же навыки, кстати, позволяют им быть активными хищниками и приспосабливаться к самым разным ландшафтам. Да что там говорить, они даже жить рядом с человеком научились!

В городской и сельской местности водные вараны встречаются нередко. Ведь канализация для них — как дом родной. Да, там темно и холодно, но для водного полосача характерна более низкая температура активности. Ему не нужно долго прогреваться на солнышке, чтобы раздуплиться. А к полудню он и вовсе перемещается в более прохладное место, и канализация становится для него идеальным вариантом! Тем более, что по ней бегают вкусные крыски, а небольшие дворовые собаки привлекают внимание варанов во время их периодов наземной активности.

И конечно, раз уж ящер привлёк внимание человека, тот просто не мог не попытаться приручить своего нового соседа. И это даже отчасти получилось — многие любители экзотических питомцев содержат у себя водных варанов. Конечно, это не собака, палочки и мячики хозяину не приносит, но это не значит, что животина глупа. Вараны считаются самым интеллектуальным родом ящериц и в своём умственном развитии успешно соревнуются с крокодилами. Они любопытны, быстро обучаются, а значит, и приспосабливаются к квартирным условиям. А ещё давно признана их способность отличать людей друг от друга. Так что ваш личный варанчик всегда будет узнавать лично вас, и постепенно вы выработаете общие привычки!

Однако не стоит забывать, что даже домашний варан может быть опасен. Во-первых, пасть его усеяна кучей загнутых внутрь крючкообразных зубов — не вырвешься, если он сам того не захочет. Во-вторых — в его пасти спрятано несколько ядовитых желёз. Вараний яд для человека не смертелен, но головные боли, повышение температуры, головокружение, тошнота и рвота вам обеспечены.

Ну а третий аргумент находится с обратной стороны варана. Своим длинным мускулистым хвостом варан пользуется не только для плаванья, но и в качестве тяжеленного хлыста. Удар им быстр и весьма ощутим, автор ручается.

Одно радует — всё своё вооружение варан применит, только если вы загоните бедное животное в безвыходную ситуацию. Эти ребята гораздо менее агрессивны, чем другие вараны. Чаще всего они просто убегают от агрессора-человека или животного аналогичных размеров. Вараны не дураки, у них нет желания вступать в схватку, из которой они могут не выйти победителями. Они предпочитают греться на солнышке, купаться в прохладной водичке и кушать несложную, но вкусную пищу. Как же я их понимаю!

Вот такой мини варанчик, попался мне, когда я делал ступеньки на дачу. Выпустил его обратно, пока Рыжик не видел, а то бы мой лев этого варана зажевал бы )))