Змеи обладают гибким черепом и растягивающимися челюстями, что позволяет им заглатывать крупную добычу.

Автор про свободу движений задал вопрос: А в какой степени свободны Вы?

Мой ответ - В 156, и в 289.

Вопрос: Какой ответ верный?

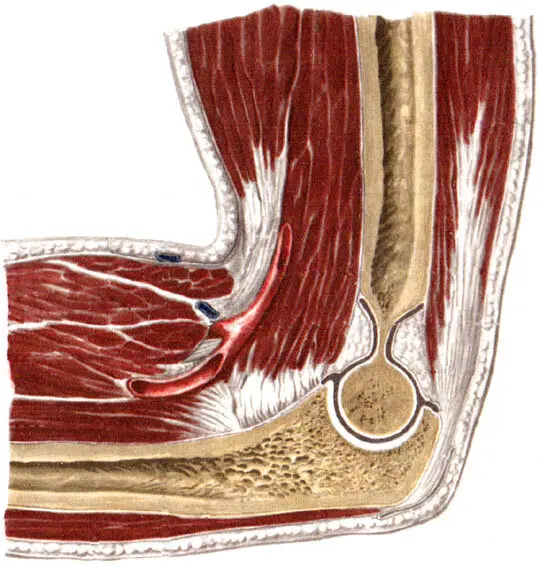

Если сравнивать строение опорно-двигательного аппарата человека с различными системами механизмов, то можно выделить как отдельные крупные "узлы", например, локтевой сустав состоит из 3 частей- сам шарнир и 2 прикрепленных к нему кости, которые могут вращаться в суставной сумке (впадине).

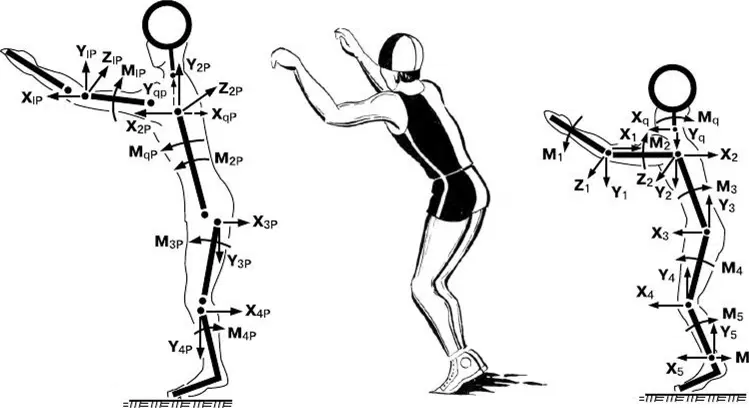

Будем рассматривать механические системы, состоящие из твёрдых, нерастяжимых и негнущихся звеньев, соединённых шарнирами. Шарниры для начала рассмотрим двух типов: цилиндрические и шаровые.

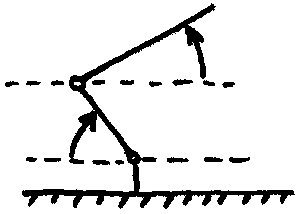

Цилиндрический шарнир: с двумя свободными звеньями и с одним закреплённым звеном — опорой.

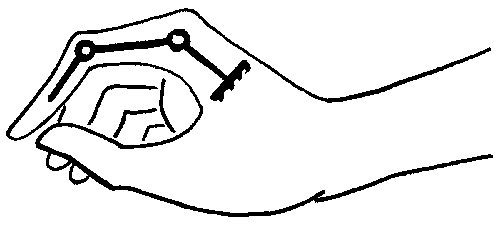

Где мы можем найти такое соединение в человеческом теле? Это, например, локтевой сустав. Межфаланговые суставы пальцев. Коленный сустав, в первом приближении, тоже подходит, хотя с ним всё несколько сложнее: тут реальная биомеханика сильно отходит от абстрактного механизма.

Цилиндрический шарнир, или шарнирная петля, это соединение двух звеньев, которое позволяет им вращаться вокруг общей оси. Или, если мы считаем одно звено неподвижно закреплённым — неподвижной опорой, — то этот шарнир позволяет второму звену вращаться вокруг оси шарнира.

Возьмём цилиндрический шарнир с одним закреплённым звеном. На рисунке закреплённое звено изображено просто как неподвижная опора. Свободное звено может двигаться только одним образом: поворачиваться вокруг оси шарнира, оставаясь при этом в одной плоскости. Его незакреплённый конец двигается при этом только по одной линии — дуге окружности с центром на оси шарнира.

Если мы зафиксируем плечевую кость, то наш шарнир будет закреплен и неподвижен.

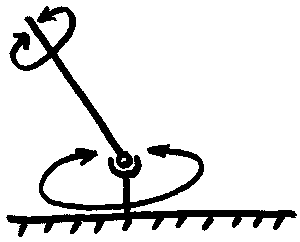

Второй тип шарнира — это шаровой шарнир, где звенья вращаются вокруг общей точки. Опять же, можно считать одно звено неподвижной опорой, тогда второе звено может вращаться вокруг некоторой точки этого шарнира. Точки, а не оси.

Какие суставы в нашем теле подходят под эту модель? Плечевой и тазобедренный.

Шаровой шарнир допускает уже гораздо больше различных движений. Свободное звено может качаться в нём во все стороны. К тому же оно может поворачиваться вокруг собственной продольной оси, оставаясь на месте. Всё то же самое умеет делать и наше плечо. Незакреплённый конец свободного звена двигается при этом уже не по линии, а по участку сферы с центром в шарнире.

Для того, чтобы однозначно задать положение звена, нам потребуются три угла. Два из них задают наклон звена в пространстве, а третий — поворот звена вокруг собственной оси. Получаем три координаты и три степени свободы для шарового шарнира и плечевого сустава.

Человеческие суставы вообще устроены гораздо сложнее, чем простые шарниры. Приведём ещё пару примеров суставов, не подходящих под простейшие механические схемы.

Кажется, что коленный сустав вполне подходит под схему цилиндрического шарнира. Если мы зафиксируем бедро — например, сядем на стол, свесив ноги, — то колено будет качаться, рисуя дугу, так же, как свободное звено шарнира. Но, на самом деле, при согнутом колене голень может ещё и немного поворачиваться вокруг своей продольной оси, добавляя коленному суставу ещё одну степень свободы. Когда мы сгибаем колено, ослабляется натяжение некоторых связок коленного сустава, крепление голени становится более свободным и появляется возможность поворота, которой нет, когда колено выпрямлено. Получается, что коленный сустав имеет одну степень свободы при почти выпрямленном колене и две при согнутом.

Локтевой сустав мы тоже приводили как пример цилиндрического шарнира. И он действительно подходит под эту схему, если мы будем рассматривать крепление только локтевой кости. Но, говоря о лучезапястном суставе, мы заметили, что предплечье может поворачиваться, обеспечивая движение пронации/супинации кисти.

Это возможно из-за сложного устройства локтевого сустава, состоящего фактически из трёх отдельных суставов. В нём сходятся три кости — плечевая, локтевая и лучевая — и каждая пара костей соединяется своим суставом.

Локтевая кость крепится к плечевой суставом с одной степенью свободы, образуя цилиндрический шарнир. А вот лучевая соединяется с плечевой уже шаровидным суставом — аналогом шарового шарнира, с тремя степенями свободы. Подвижность лучевой кости относительно локтевой ограничивается двумя суставами, которыми они скреплены: в локте и в запястье.

Всё это сложное устройство приводит к тому, что лучевая кость может неким своеобразным образом проворачиваться вокруг локтевой. Кисть крепится именно к лучевой кости лучезапястным суставом и поэтому может воспользоваться её подвижностью. При этом локтевая кость остается неподвижной. Т. е. к одной степени свободы, которую имеет локтевой сустав, на протяжении предплечья добавляется ещё одна.

Заметим, что, хотя голень тоже состоит из двух костей — большеберцовой и малоберцовой, — но в ней отсутствует механизм, подобный предплечью, и обе эти кости двигаются как одна.

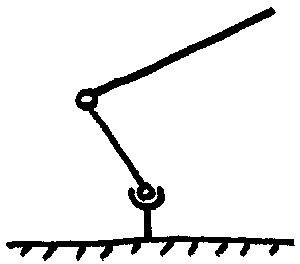

Соединим теперь три звена. Первое будет, как обычно, неподвижной опорой. Второе присоединим к нему цилиндрическим шарниром. А к свободному концу второго звена прикрепим ещё одно звено. Тоже цилиндрическим шарниром. Наш механизм для простоты сделаем плоским: пусть оси обоих шарниров будут параллельны, тогда все звенья будут двигаться в одной плоскости.

Сколько координат нам понадобится, чтобы задать положение всего механизма? Первое звено неподвижно, его положение известно. Второе звено мы можем повернуть в шарнире на какой-то угол. Не любой: угол поворота как-то ограничен неподвижным звеном, но нам это не важно. Одного этого угла нам достаточно, чтобы задать положение второго звена. Зададим этот угол.

При этом дальний конец первого звена окажется во вполне определённой точке. Мы можем рассчитать положение этой точки по заданному углу и длине этого звена. (Длину звена мы не считаем координатой, поскольку она постоянна.) В этой точке находится шарнир, которым крепится третье звено. Значит, чтобы задать положение и этого звена, нам достаточно задать угол его поворота (например, относительно второго звена) — точно так же, как для второго звена.

Получается, что задав две координаты — два угла — мы задаём положение всего нашего механизма. Значит, у него две степени свободы.

Заметьте, что соединив звенья двумя шарнирами, каждый из которых даёт одну степень свободы, мы получили две степени свободы. Т. е. степени свободы просто складываются.

В теле подобный механизм можно найти в пальцах руки: это два последовательных фаланговых сустава.

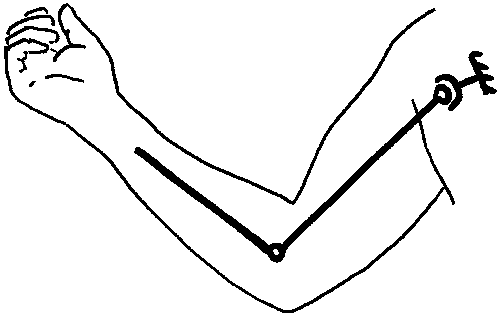

Теперь в нашем механизме из трёх звеньев заменим первый шарнир на шаровой, а второй так и оставим цилиндрическим.

Аналогией в нашем теле будет соединение предплечья и плеча с туловищем. При этом мы не учитываем способность предплечья поворачивать кисть.

Если вы помните, шаровой шарнир имеет три степени свободы. Прибавляя к ним одну степень свободы второго шарнира, цилиндрического, получаем четыре степени свободы. И действительно: положение второго звена (первое — неподвижное) мы задаём тремя углами. При этом положение второго шарнира и направление его оси вычисляется. Поэтому для задания положения третьего звена нам нужен ещё только один угол его поворота в цилиндрическом шарнире. Значит, чтобы задать точное положение всего механизма, нужны четыре угловые координаты. И наш механизм действительно имеет четыре степени свободы.

Выше мы писали, что если тело двигается по какой-либо поверхности, то у него две степени свободы. Три — если мы хотим учитывать также и поворот тела в этой плоскости. Будем двигать ладонью по столу. Вот тело, которое двигается по поверхности. Значит, у ладони три степени свободы. А где же семь?

Но мы также писали, что подсчёт степеней свободы зависит от модели, от задачи. Если нам важно только положение ладони на столе и неважно, что там дальше к ней крепится и что с ним происходит, то степени свободы три. Если же мы хотим знать и положение всей руки, то семь.

Действительность ещё сложнее. Если мы, сидя за столом, потянулись за хлебом, то мы включаем дополнительно сложную механику пальцев, а также, возможно, наклон и поворот туловища. Если мы будем рассматривать такую, более сложную, модель, то и количество степеней свободы у всей системы будет гораздо больше. Как наш мозг управляется с расчётом такой кучи координат — опять-таки тема, требующая отдельной статьи.

автор

Биомеханика: степени свободы

Степень свободы у разных "подсчетчиков" разная.

Сколько степеней свободы в опорно-двигательном аппарате человека?

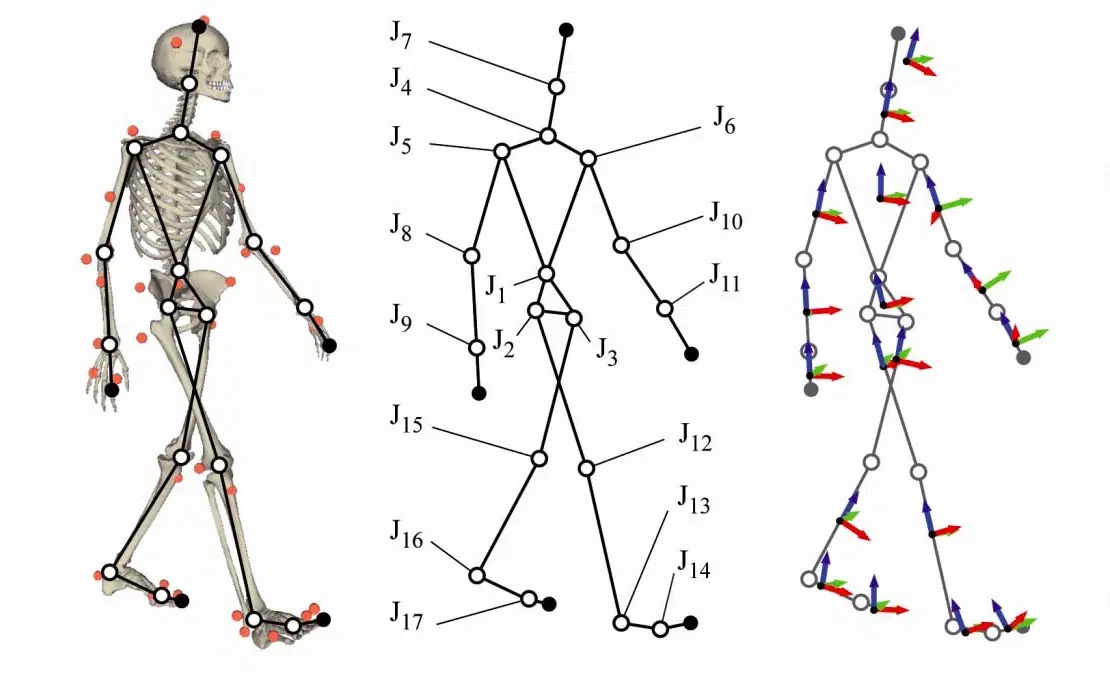

Количество степеней свободы опорно-двигательного аппарата (ОДА) человека зависит от типа суставов:

Общее число возможных движений в суставах (так называемых степеней свободы) превосходит 250. 5

По подсчёту О. Фишера, учитывая возможные перемещения между корпусом, головой и конечностями, в теле человека не менее 107 степеней свободы1. Это не считая движений лица и внутри корпуса

В биомеханике человека число степеней свободы может быть значительным. Например:

Движения в пястнофаланговых и межфаланговых суставах дают для каждой кисти и стопы 19 степеней свободы. Таким образом, человеческое тело, не считая движений туловища, имеет 105 степеней свободы. 3

Данные Нейро Яндекс.

А что скажете Вы?

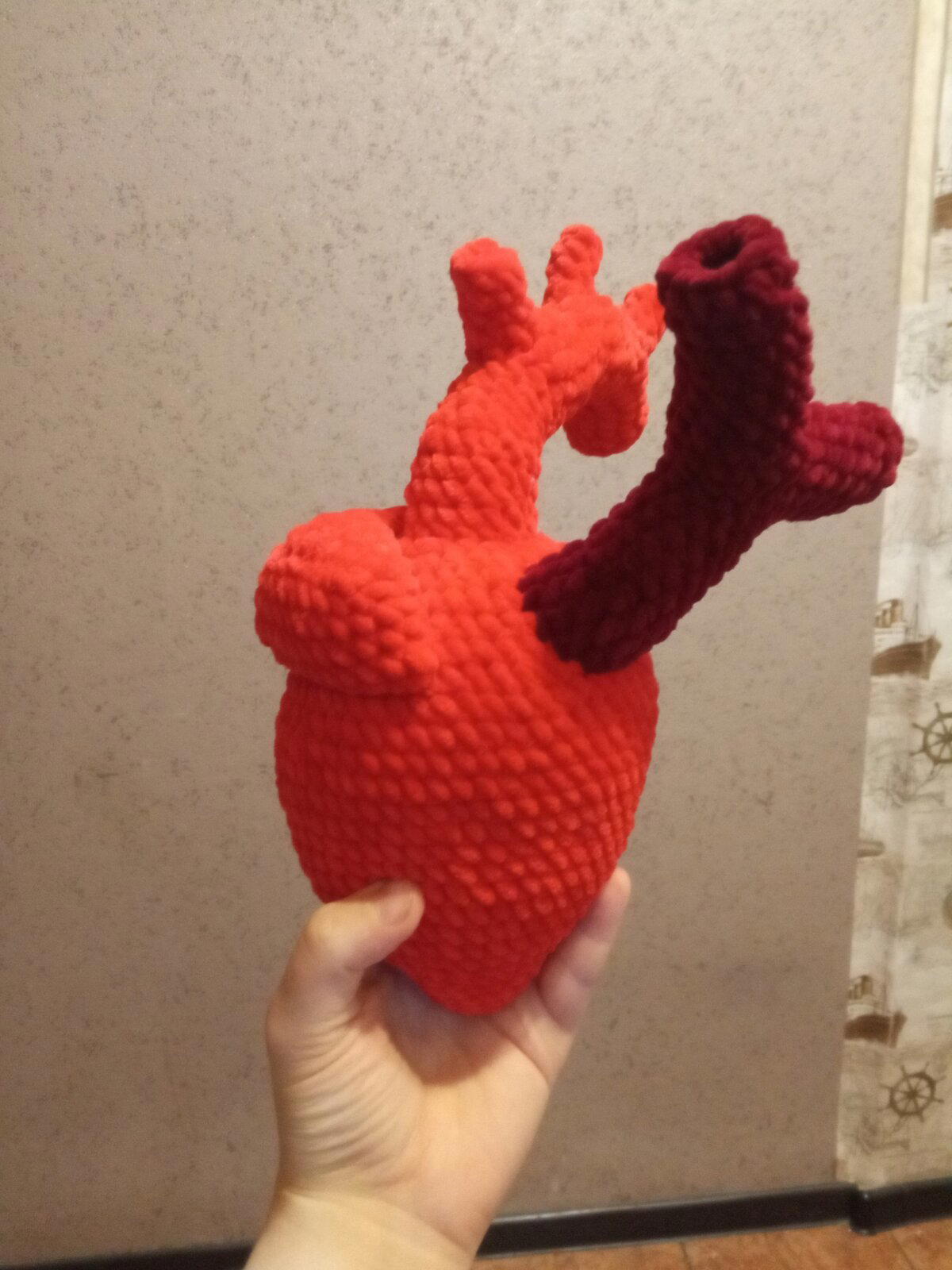

Ну и в пару к сердцу перенесён и пост про почку. А то они скучают друг без друга.

В комментариях к посту про вязаное сердце был вопрос, будет ли связано что-то для урологов. Ну вот, связано.

Почка. Правая.

Условно-анатомическая модель. Размер больше реального примерно в полтора раза, но основные соотношения форм я постаралась сохранить.

Вязаная почка начинается с правдоподобной модели картошки. Связана, набита, аккуратно зашита.

Если вышить глазки - картошкой и останется, но нас ждут никакие не глазки, а ножка и ворота (и это совсем не про футбол!)

Ножка почки - это пучок трубок и нервов, который входит в толщу почки. А ворота почки - то места, где это все происходит. И тут нужно сделать не абы как, а приближенно к анатомии. А анатомия говорит, что три основных компонента пучка располагаются практически всегда в одном и том же порядке сверху вниз и спереди назад - вена, артерия, мочеточник. С мочеточника я и начну.

Мочеточник - это достаточно мягкая и широкая трубка, соединяющая лоханку почки и мочевой пузырь. Традиционно изображается желтым цветом, хотя прижизенно он, конечно, розовый. В воротах почки - самый нижний и самый задний, а также направлен всегда вниз. Для правдоподобия внутрь мочеточника зашит камень.

За ним я решила сделать финт ушами и связать почечную вену.

Вот она, сверху, темно-красного цвета. Я не стала брать традиционный голубой, и выбрала что-то более близкое к цвету венозной крови. Вена в реальной почке обычно собирает несколько притоков уже вне почечной ткани, поэтому я тоже сделала ее из двух рукавов. Располагается выше и кпереди всех компонентов почечной ножки и направлена то ли строго вбок, то ли слегка вверх.

Осталось довязать артерию. Взяла ярко-красный цвет. Чтобы артерию ни с чем не спутать.

Вид сзади-сбоку. Мне почти удалось впихнуть артерию на ее законное место - между веной и мочеточником. Очень капризная артерия, в жизни способная создать немало проблем, особенно гипертоникам. Кстати, правая вдвое длиннее левой.

Ну и практически все. Немного подшить, чтобы сосуды и мочеточник были единой группой, а не отдельными трубочками. Кстати, они все немного набиты, чтобы держали форму.

Почку вручена адресату - подруге-урологу.

К счастью, у меня не много подруг с узкими медицинскими специальностями, а то так бы и пришлось навязать органов на целый манекен.

Размер от полюса до полюса - 18 см

Нитки YarnartDolce

Крючки 4 и 5

Схемы нет. Есть атлас Синельникова.

Повторно опубликован пост с пикабу.

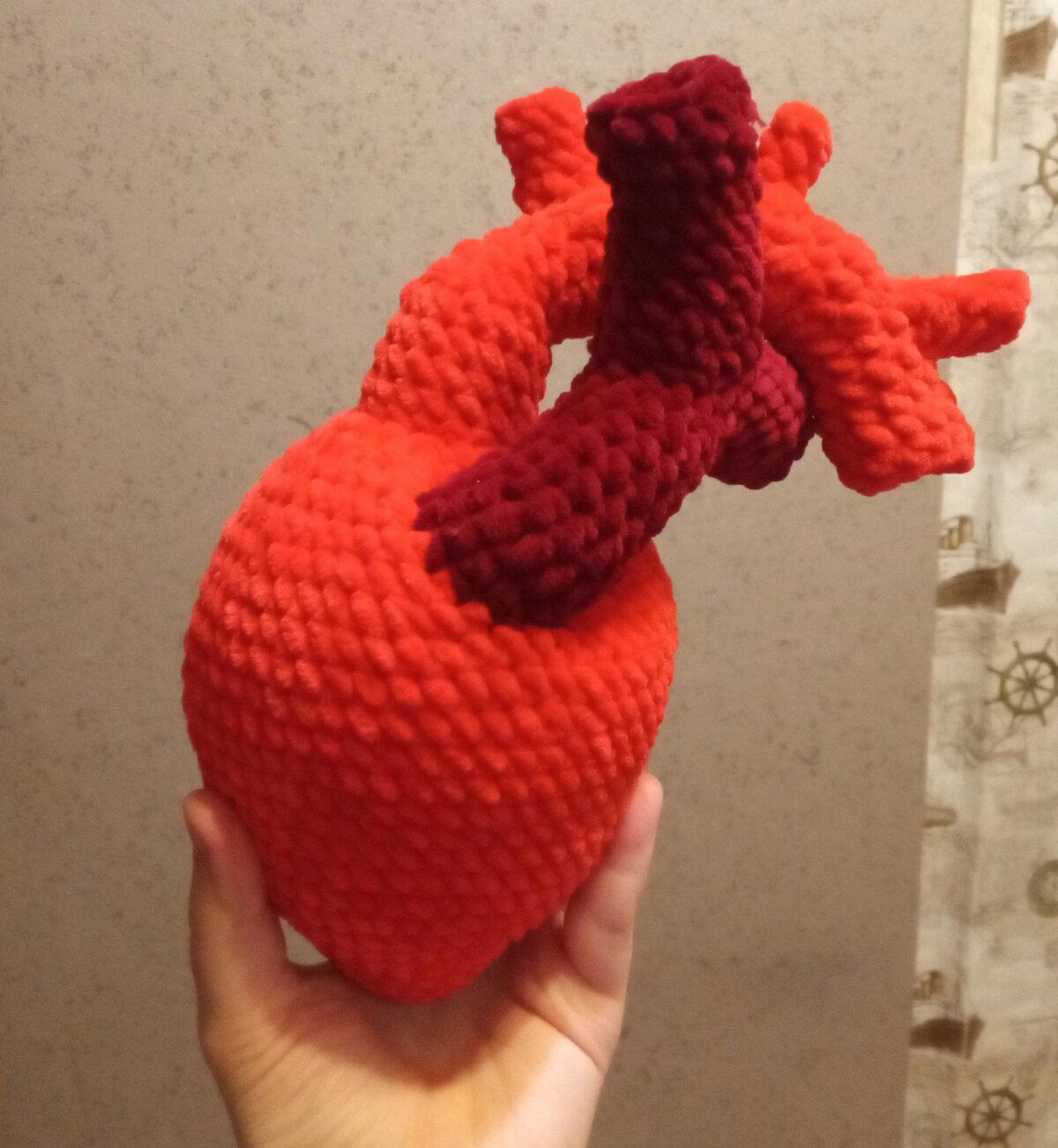

До дня влюбленных осталось меньше недели, так что еще можно успеть заготовить сердечко.

Да не простое, а условно-анатомическую модель

Условно - потому что пространственные соотношения сохранены, а форма и размеры - не везде.

Сначала связаны и набиты желудочки. Они и так составляют большую часть сердца, и многие вязаные или нарисованные сердечки обходятся только желудочками. Так что, классика - то ли овал с носиком, то ли конус скруглённый. Левый желудочек у человека больше правого, но это не очень заметно снаружи. Поэтому неравномерностью формы можно пренебречь.

Теперь вязаный шарик эволюционирует до сердца моллюска - обзаводится сосудом. Это самый главный наш сосуд - аорта. По аорте красная артериальная кровь отправляется ко всему организму. У человека она выходит из левого желудочка, но идёт направо, а потом изгибается дугой и сворачивает к себе налево. На фото она сворачивает направо, но я держу сердце так, как было бы в человеке, стоящем лицом ко мне. И у этого человека там - лево.

Вязаная аорта тоже набита, чтобы форму держала. Чай, не вена какая-то, а очень мощная артерия.

У сосудов так: у артерий ветви, у вен - притоки. Первые две ветви аорты отходят у самого сердца, пока о них не будем. А вот ветви дуги обозначим обязательно: если считать от сердца - плечеголовной ствол, левая общая сонная, левая подключичная артерии.

Вторая артерия сердца - лёгочный ствол. Тоже хитрая штука - по строению - артерия, а кровь в ней - венозная (поэтому я сделала ее темнее). Отходит от правого предсердия, но располагается не правее аорты, а ниже нее. И под дугой аорты (в большинстве случаев, хотя как свезет - может и за дугой или перед ней) делится на две лёгочных артерии, по которым кровь идёт на кислородно-обогатительную фабрику - в лёгкие.В принципе, вязаная моделька уже напоминает сердце человека. Но это же только желудочки. А как же предсердия?

А вот они. Вид со стороны правого пердсердия.

Предсердия меньше, тоньше желудочков, видны преимущественно сзади, а спереди - только их ушки (так и называются - ушки, это не шутки и не метафора) справа и слева от аорты. А сами предсердия похожи на толстый неровный валик. Толстый, неровный и дырявый, потому что в каждое входит много сосудов. Четыре лёгочных вены в левое предсердие и две полые вены в правое.

Лёгочные вены я вязать не стала, чтобы не превращать сердце в мятого ежа. А полые сделала - они и на картинках обычно есть, и на эмблемах. Они входят в правое предсердие ровно сверху и снизу. Собственно, это верхняя и нижняя полые вены. Одна от головы и верхних конечностей, вторая - от всего остального. Кровь в них венозная, поэтому вены темные.

После этого я прихватила сосуды друг к дружке и к сердцу. Не анатомично, зато надёжно и эстетично.

И теперь сосуды сердца. Типичная ошибка вязаных, шитых и вышитых сердечек - их хаотичное расположение.

Значит так: коронарных артерий обычно две они отходят от аорты (те самые первые ветви) и ложатся в венечную борозду сердца - борозду между предсердиями и желудочками. Причем вниз спускаются, по межжелудочковой перегородке. А вот которая артерия делает больший круг, больше ветвится и больше снабжает - это очень индивидуально, типов коронарного кровотока три - правый, левый и смешанный. У меня получился правый, он и наиболее распространен. А на фотку попала левая коронарная артерия.

Вены почти везде сопровождают артерии, но могут и варьировать, отступать. Вены, как водится объемнее, а впадают они в короткую толстую вену на задней поверхности сердца - венечный синус.

Тут есть и венечный синус, и правый коронар. И он не выходит откуда-то из правого предсердия, а показывается из-под правого ушка сердца. Если покрутить - весь этот ход виден.

Вот теперь оно готово. Подарено по назначению - врачу-кардиохирургу. Доктор орган признал и в интернет выложить разрешил.

Размер сердца по длинной оси - 18 см, с сосудами - 25 см.

Нитки Yarnart dolce и Yarnart dolce maxi.

Крючок N4

Схемы нет. Есть атлас анатомии Синельникова.

За 3 года учёбы в магистратуре я изучил анатомию вдоль и поперёк. Изучил строение всех мышц, от пяточных до писечных. Поэтому с радостью передаю вам все свои знания, всё то, что вы должны знать о строении человека.

Наше тело – это мешок с костями. На костях держатся все необходимые приблуды. С помощью различных связочек, костяшки крепятся друг к другу, создавая подобие культяп, которые мы называем руками и ногами. Та часть скелета, где крепится черепушка, должна находиться сверху. При помощи сухожилий и подобных структур, к костяшкам крепятся мышцы, всякие там кишки, пестики и тычинки. Мышца служит сократительным элементом, позволяющим одной костяшке приблизиться к другой костяшке. То есть если мы захотели, например, понюхать свою подмышку, приближение носовой части черепа к вонючей ложбинке происходит благодаря некоторым мышцам.

Наш создатель был уверен, что мы не будем ленивыми какахами, поэтому придал нашему позвоночнику S-образную форму, чтобы он мог лучше амортизировать, выдерживая большие вертикальные нагрузки.

В верхней части скелета, чуть ниже черепушки, имеется грудная клетка – некая коробочка из костей-рёбрышек, за которыми прячутся сердце, лёгкие и ещё какая-то жизненно-необходимая ерунда. Сердце – это мотор-насос, гоняющий по организму жидкость-кровяку, из которой (по различным слухам) мы состоит на 70%. Дыхательные мышцы заставляют двигаться рёбра, за которыми движутся лёгкие – это такие мешки, которые наполняются воздухом, поступающий в носо-ротовые отверстия, а выходить может как из них, так и из другого отверстия, имеющего некоторые функции предвидения. Снизу эта клетка-коробочка закрыта диафрагмой – некий поднос, который не позволяет «пленникам клетки» выпасть в брюшную полость.

В нижней части скелета располагается таз. До сих пор не понимаю, почему задницу назвали тазом, но пусть так. Таз – это прочное днище брюшной полости, не позволяющее брюшной полости выпасть в осадок. Основная разница М и Ж заключается в том, что у М тазовое днище наглухо затянуто мышцами, и имеет всего одно небольшое технологическое отверстие, о котором мы говорили чуть выше. Ж имеют целых два технологических отверстия, выполняющих разные функции. С этим вопросом я до конца не разобрался, но позже сниму подробное видео.

По той причине, что у Ж из технологического отверстия иногда выходят спиногрызы, сам таз у женщин несколько крупнее. Пространство между тазом и диафрагмой – это и есть брюшная полость. Никаких жёстких структур здесь не имеется, потому как там располагается пищеварительная система, которая нуждается в свободном пространстве, чтобы мы смогли туда много жратеньки.

Вся эта конструкция сверху затянута мышцами, и, красоты ради, кожей с волосами. Между кожей и мышечным корсетом располагается жировая прослойка. Кроме того, некоторые внутренние органы тоже находятся в жировой оплётке – висцеральный жир, которая дополнительно их защищает и утепляет. Но некоторым людям настолько страшно и холодно, что…

Есть люди, которые утверждают, что ничего тяжелее пульта от телевизора им поднимать нельзя, потому что их организм не выдержит. Но так уж эволюционно сложилось, что человеку всегда нужно было что-то таскать, то добычу, то жену за волосы из соседней пещеры. Поэтому изначально, наш позвоночник и придуман для того, чтобы выдерживать большие осевые нагрузки, правильно амортизировать, не позволяя страдать межпозвонковым дискам. Крепкие и сильные мышцы позволяли позвоночнику находиться в нужном положении, и выполнять различные передвигательные функции.

Это потом уже придумали доставку еды и всякие там роботы-пылесосы, оставляя нашим мышцам лишь чесательно-хватательные функции.

Если мышцы брюшного пресса развиты хорошо, а в брюшной полости нет больших жировых прослоек, изменяющих положение внутренних органов, мы можем поднимать вес относительно безопасно, за счёт увеличения внутрибрюшного давления. Если же человек боится перекачаться, связки не привыкли к нагрузке, кишки смещаются куда им вздумается, ищут в брюхе слабые места, сквозь которые пытаются вылезти – это и есть грыжа мягких тканей.

Ещё в девятьсот лохматом году умные дядьки создали в пустыне герметичный павильон под стеклянным колпаком, пропускающим около 50% солнечного света. Было обнаружено, что без регулярного раскачивания под ветром, деревья становятся хрупкими и ломкими. Аналогичная ситуация у нашего мешка с костями – без регулярного раскачивания, он атрофируется, мышцы вокруг позвоночника не работают, межпозвонковые диски и суставы не питаются должным образом, и вся структура становится хрупкой.

Выводы:

- силовые тренировки – это не всегда про «гору мышц» и кучу кубиков на пузе. Тренировки – это здоровье! Укрепляйте мышечный корсет, и ваши кишки обязательно вас отблагодарят!

Всем здоровья!

Для многих, «сколиоз» звучит как приговор. Боль, инвалидность, нужны специальные корректирующие упражнения и многое другое. Разберём самые популярные мифы.

1. Сколиоз – это не всегда «вбок»

Даже многие врачи до сих пор считают, что сколиоз – это искривление во фронтальной плоскости, то есть вбок. Увы, это трёхплоскостная деформация. Представьте винтовую лестницу, которая может наклониться в любую сторону, так и позвоночник скручивается вокруг своей оси и наклоняется куда душе угодно.

2. Сколиоза 1 степени, по сути, не существует

Есть 4 степени сколиоза, которые определяются «углом Коба», но, насколько я знаю, подобные деления есть только в России, хотя во всём мире степень в диагнозе не указывается. 1 степень – нормальная физиологическая асимметрия, не требующая лечения. По сути, и 2 степень не всегда нуждается в лечении, потому что, как правило, не ухудшается.

3. Точные причины возникновения сколиоза неизвестны

Сутулость, плохая осанка, ношение рюкзака на одном плече и прочее – часто можно услышать различные причины. Увы, ни одна из них не имеет доказанной базы. По-видимому, в большинстве случаев, это генетический фактор [1].

4. Сколиоз не всегда связан с болью

С одной стороны, боль в шее и спине часто встречается у взрослых со сколиозом [2]. Но существует совсем небольшая корреляция между тяжестью сколиоза и болью в спине [3]. И боль в спине у сколиозников встречается не чаще, чем у обычных людей [4].

5. «Специальные» упражнения не лучше «обычных»

Исследования говорят о том, что «корректирующие» упражнения, безусловно, лучше, чем ничего не делать, но ничем не лучше других упражнений, которые точно также уменьшают боль, инвалидность или деформацию [5, 6].

6. Мануальная терапия не работает

Я в принципе не понимаю, как мануальщик с помощью своих «волшебных» ручек может исправить сколиоз, но и научных доказательств эффективности мануальной терапии при сколиозе НЕТ [7].

7. Сколиоз не исключает силовые тренировки

Я не говорю о том, что нужно сломя голову бежать в зал, поднимать железки. Подход, в любом случае, должен быть грамотным, исходя из рекомендаций лечащего врача. Но речь о том, что люди вполне могут укреплять основные мышечные группы, включая осевую нагрузку, и самочувствие будет улучшаться [8, 9].

Выводы:

- суть в том, что сколиоз – не приговор! Даже такие великие спортсмены мира, как Усейн Болт имели сколиоз, из-за чего правая нога была короче левой, но это не мешало им устанавливать мировые рекорды.

Всем здоровья!