Динозаврова экосистема. Как выглядит мир вокруг самых популярных вымерших животных

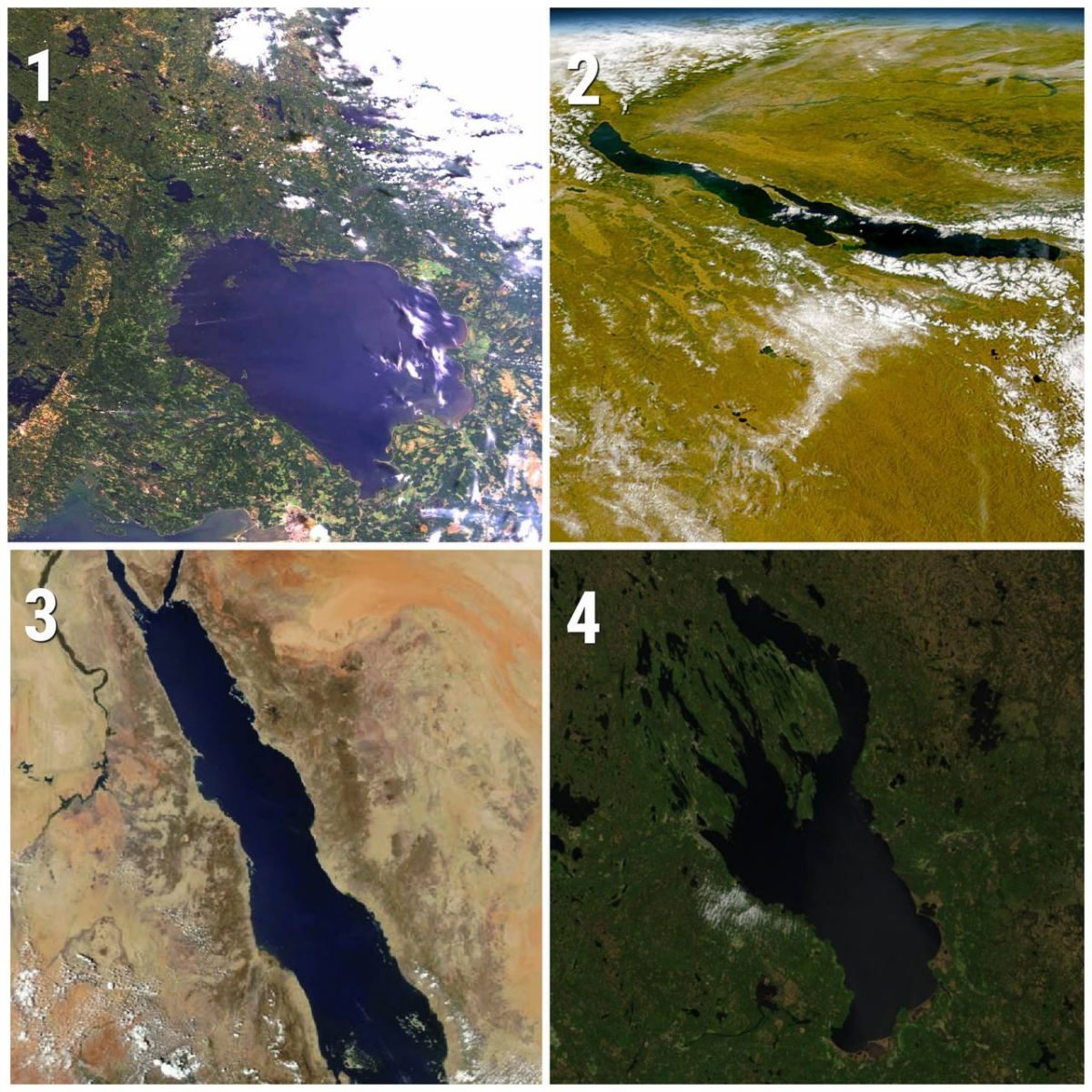

Разберём на примере знаменитой формации Хелл-Крик (Hell Creek Formation, в буквальном переводе «адский ручей») из США. Почему именно на ней будем разбирать?

Хелл-Крик сегодня

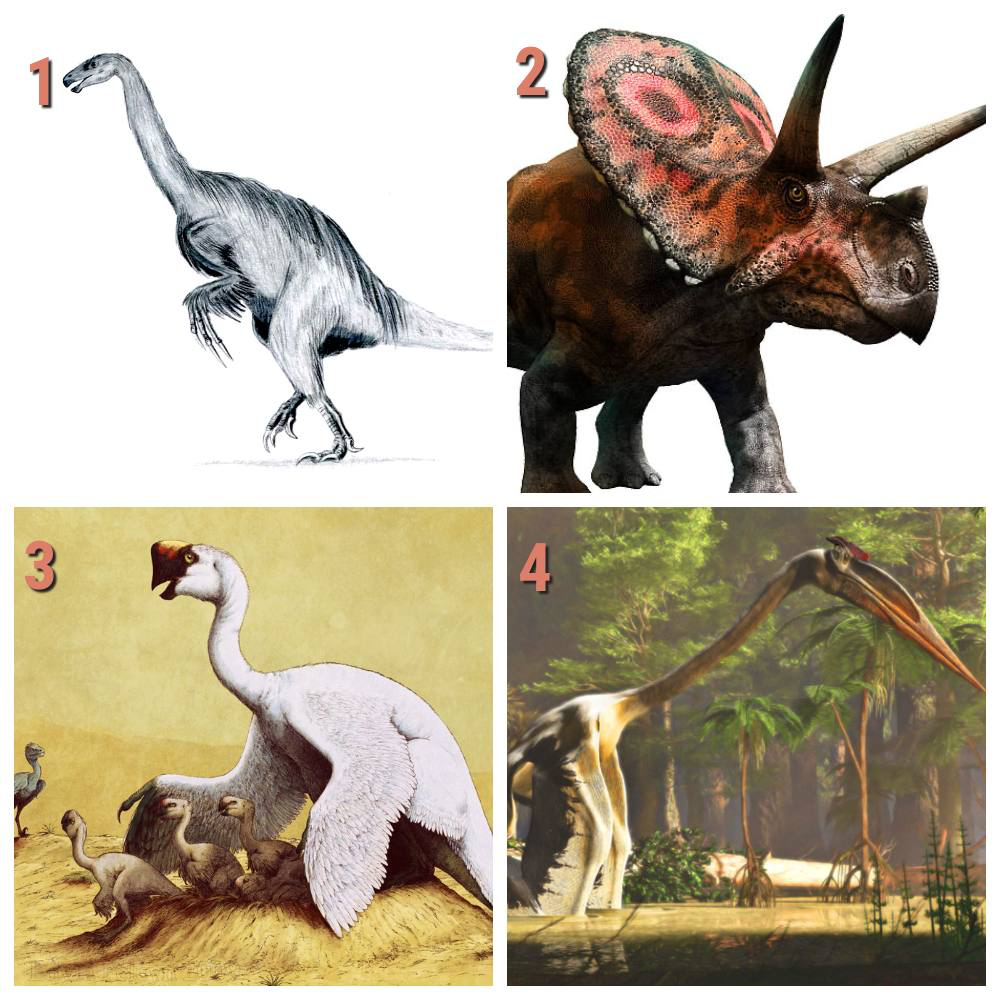

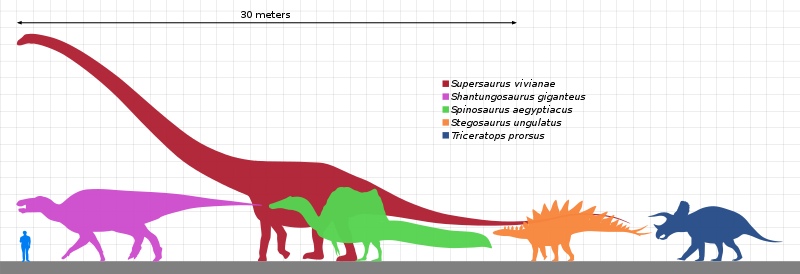

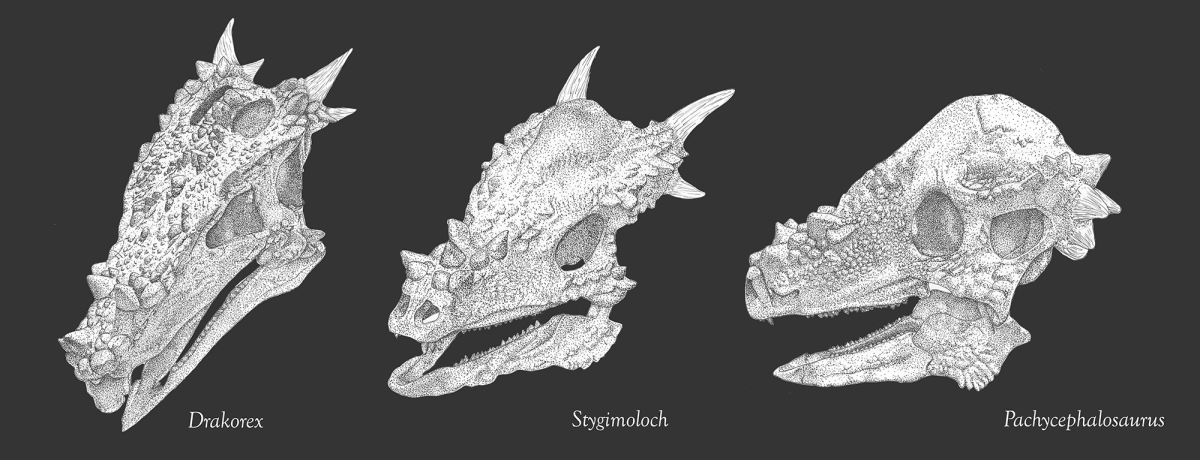

Во-первых, большинство динозавров, которых сможет назвать средний человек именно оттуда: тираннозавр, трицератопс, анкилозавр, эдмонтозавр, паразауролоф, пахицефалозавр и другие. Даже свои рапторы там были, дакотарапторы. То есть это место известно не только среди любителей палеонтологии, а главную звезду Хелл-Крика и палеонтологии знают вообще все.

Во-вторых, это хорошо изученная формация с огромным множеством находок. От гигантских динозавров, до беспозвоночных и сосновых шишек. Изучают её уже более века. Обнаружен 61 таксон различных организмов: динозавры, птерозавра, ящерицы, черепахи, млекопитающие, костные и хрящевые рыбы. И это я только про позвоночных.

В-третьих, формация датируется весьма узким временным промежутком. Буквально в +/- 1,5 млн лет, из которых большая часть — это самый конец существования нептичьих динозавров. Если думаете что мульон лет — это много, то как бы нет. Динозавры планетой правили 150 млн лет. Скорость формирование новых крупных позвоночных видов, как раз по формации Хелл-Крик, оценивается в миллион лет. Это очень грубая оценка, но нужна для понимания масштаба времени. Миллион лет в данном контексте — это мало.

Итог: мы имеем небольшую площадь, где обнаружено огромное множество видов разных организмов и примерно в одном промежутке времени. А значит, мы можем хоть как-то представить ту биоту, которая существовала во времена динозавров. Мы сможем увидеть тех организмов, которые сосуществовали с самим Тирексом!

Что такое Хелл-Крик?

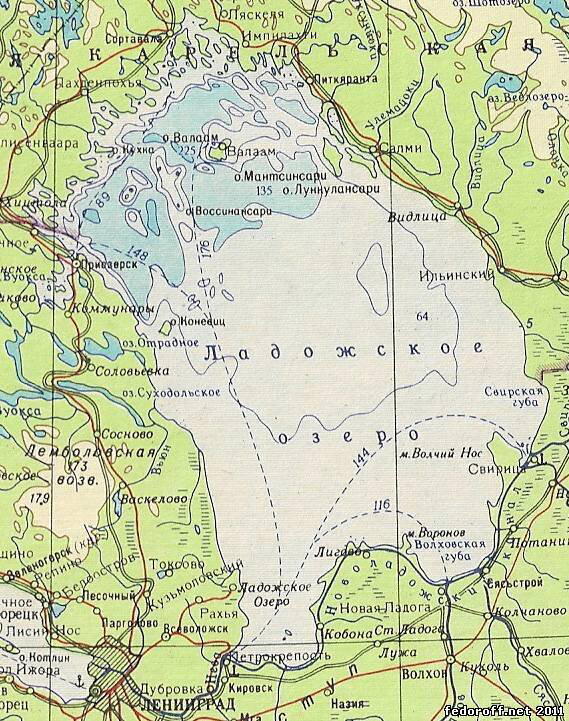

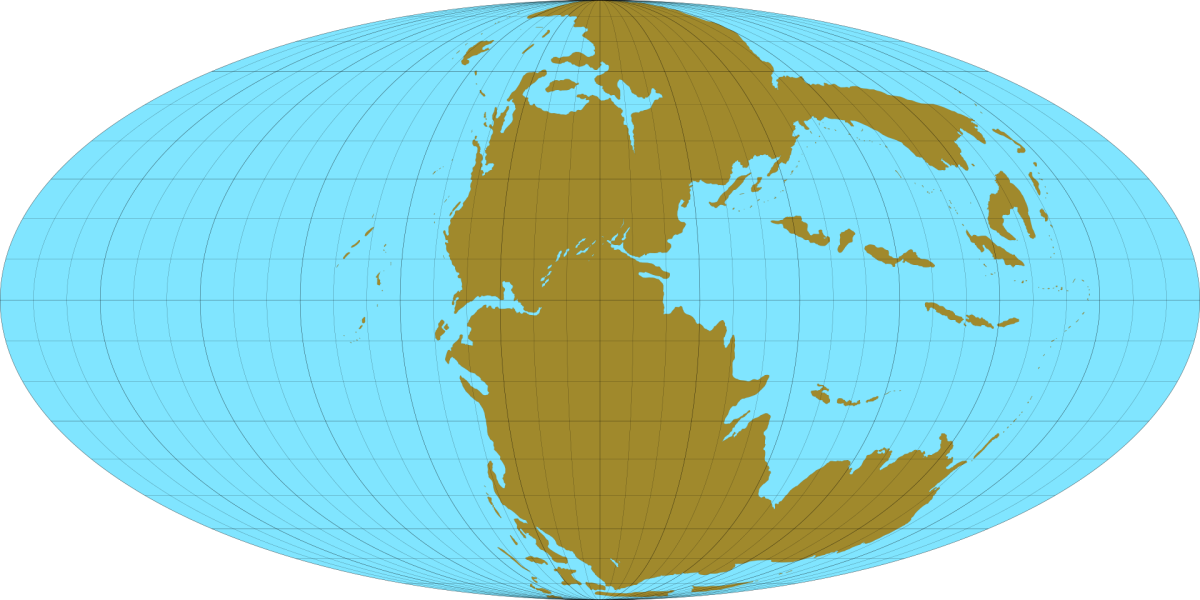

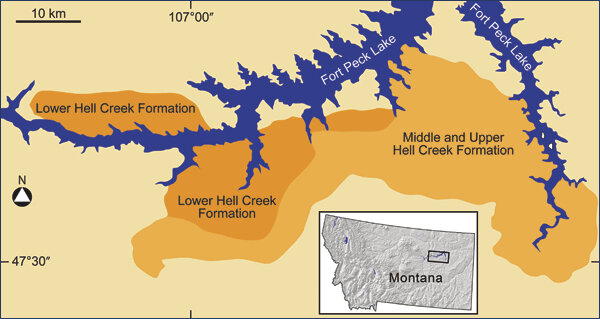

Для начала, посмотрим, что из себя вообще представляет эта локация? Находится она на севере США в штатах Монтана, Южная Дакота и Северная Дакота. Сегодня Хелл-Крик представляет собой сильно пересечённую местность. Состоит она из множества крутых оврагов на фоне равнин. Эти овраги, получившие название Missouri Breaks, некогда являлись руслами реки Миссури и её притоков.

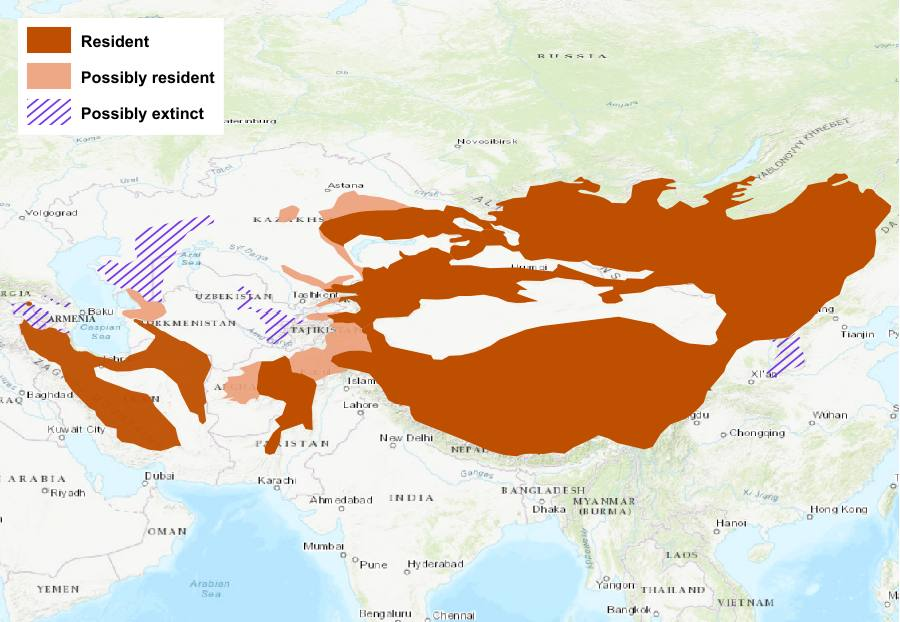

Карта формации Хелл-Крик

Пейзаж Хелл-Крика сегодня

В формация Хелл-Крик проходит граница мелового и палеогенового периодов (K-Pg), в это время вымерли все нептичьи динозавры. Толщина пласта 90 метров, по оценкам, образовалась примерно за 1,5-2 миллиона лет. Представляет собой ряд пресноводных и солоноватоводных глин и песчаников, отложившихся в результате речной деятельности и немного от торфяных болот.

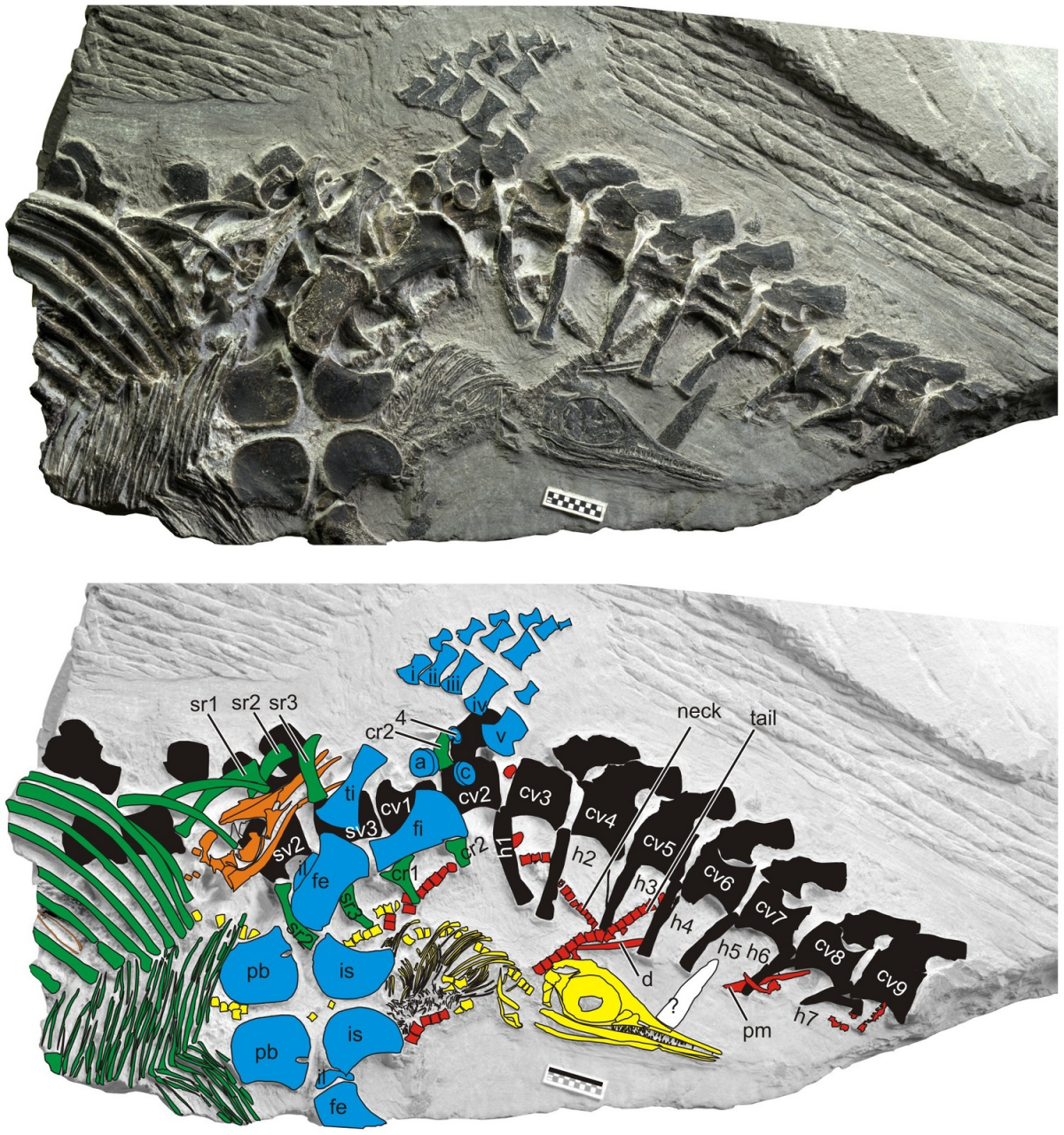

В прошлом эта местность представляла собой субтропики с очень тёплым и ровным климатом. Об этом свидетельствуют как минимум тропические и субтропические животные. Например, крокодилы и различные виды черепах. Местность была открытая и состояла из пойм различных рек, болот, озёр и морских побережий. Именно поэтому тут можно найти как сухопутных животных так и обитателей морей. А пересыхающие в прошлом ручьи преподнесли палеонтологам настоящие подарки: чёткие и подробно отпечатавшиеся остатки рыб. Главной сенсационной находкой в Хелл-Крик уже XXI-го века стал мумифицированный эдмонтозавр (утконосый динозавр), застрявший в болоте более 66 млн лет назад.

Соседи динозавров

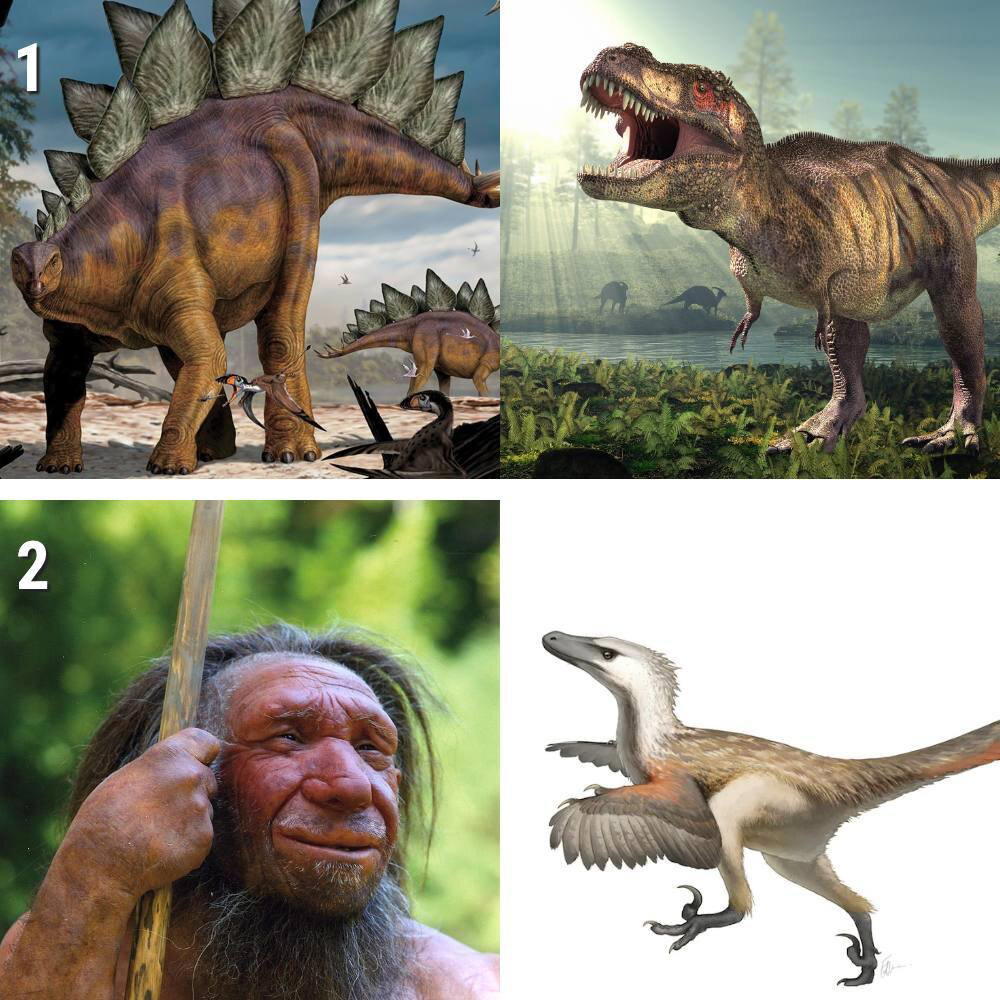

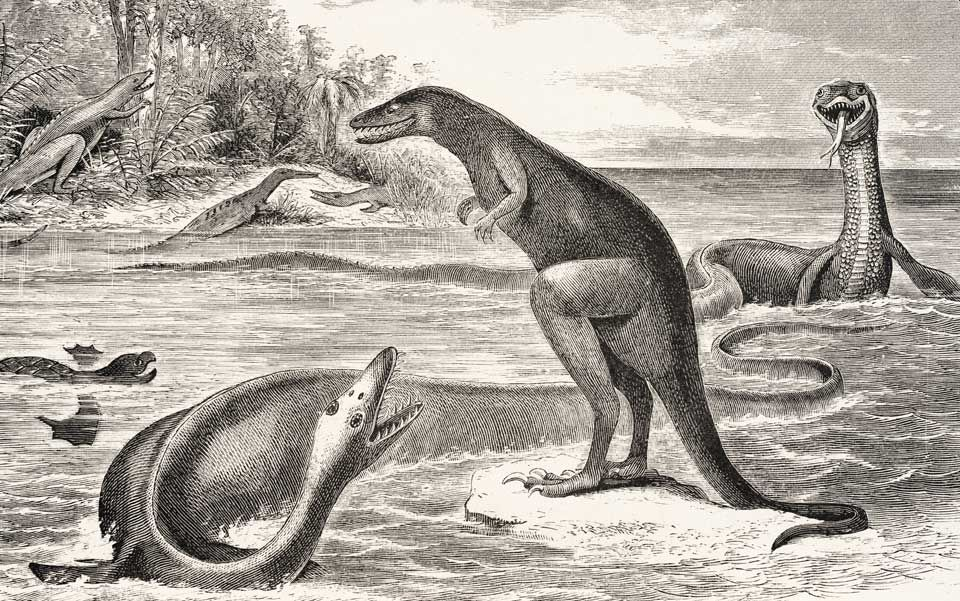

Говоря о мезозое, тем более о меловом периоде, в голове всегда возникают образы динозавров. Огромные зауроподы, бронированные анкилозавры, мелки проказники рапторы и царь всех динозавров — Тирекс. Но не динозаврами един меловой период, что прекрасно видно по Хелл-Крику.

Фауна Хелл-Крика

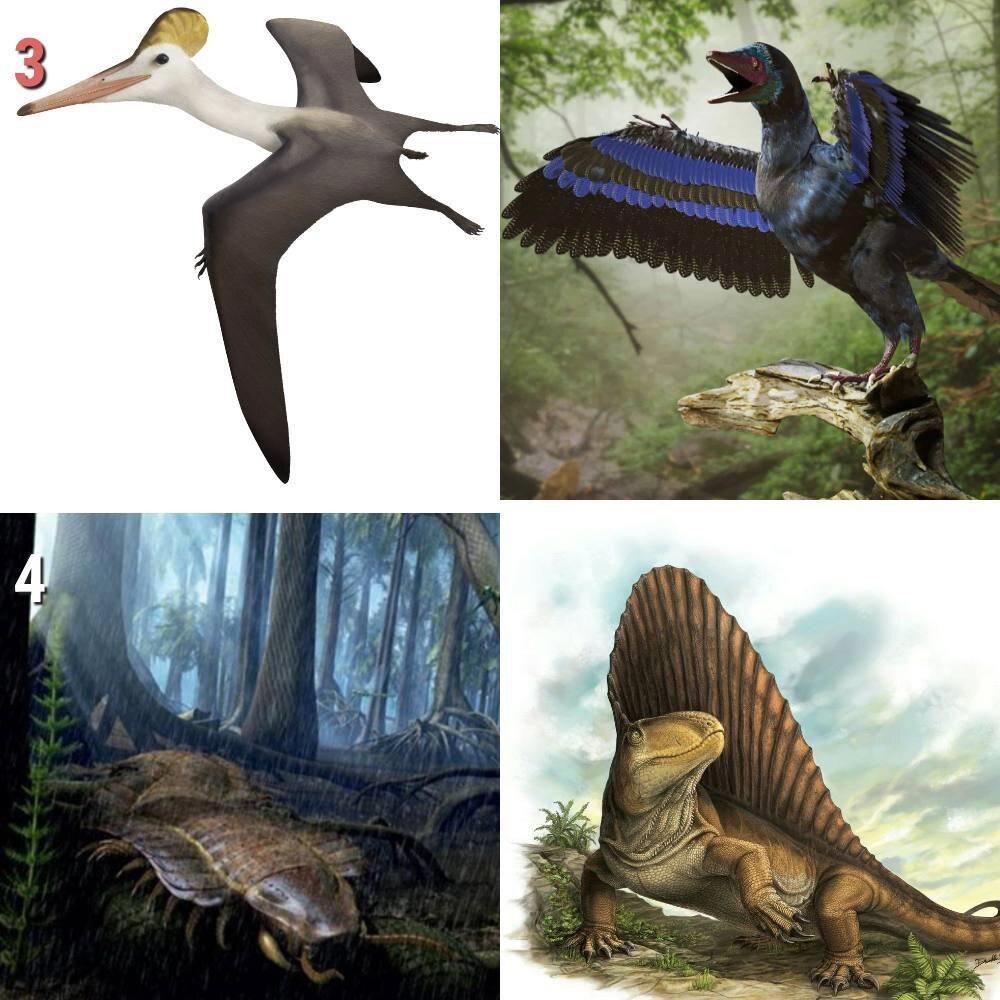

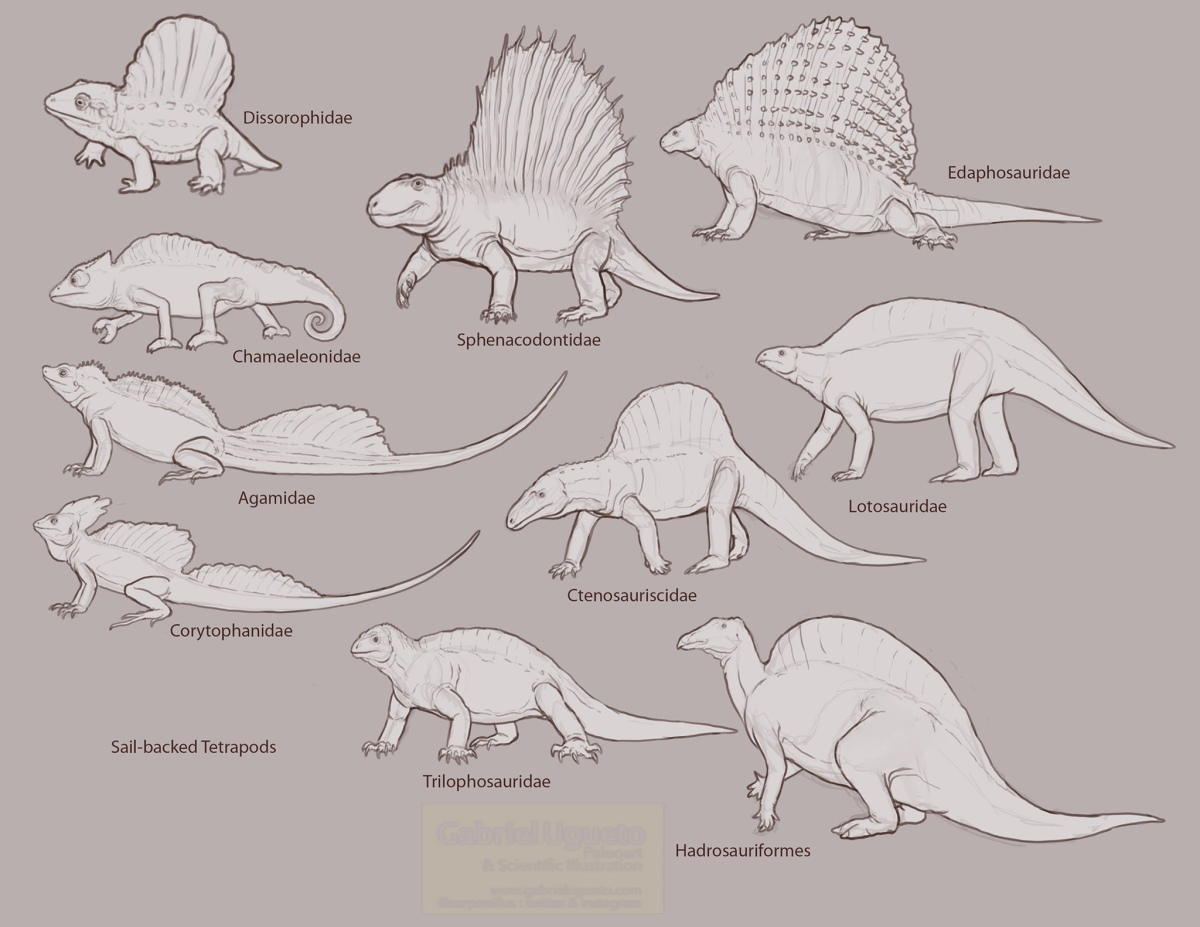

Нединозавровые рептилии

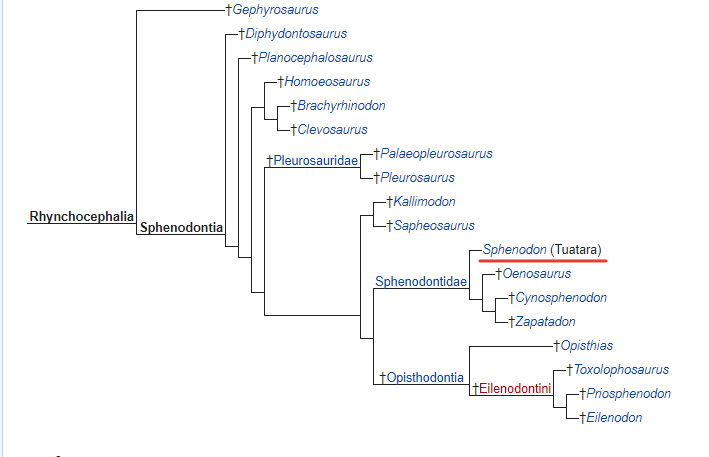

В Хелл-Крике нашли крокодилов, черепах, ящериц, змей, птерозавров, хористодеров. Давайте рассмотрим как всё это выглядело на нескольких примерах.

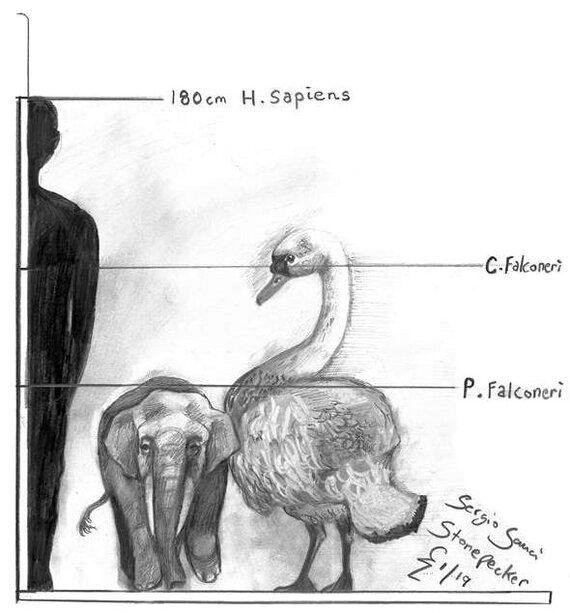

Например птерозавры. По соседству со знаменитыми тираннозаврами и трицератопсами жил огромнейший птерозавр кетцалькоатль. На сегодня он считается крупнейшим летающим животным в истории. Размах крыльев доходил до 11 метров, а масса была около центнера. Несмотря на то, что кетцалькоатль больше известен по отложения в Техасе, в Хелл-Крике нашли позвонок аждархида (семейство птерозавров, к которому относится кетцалькоатль) в 2002-м году. Предположительно это позвонок как раз кетцалькоатля с размахом крыльев до 6 метров.

Скелет кетцалькоатля

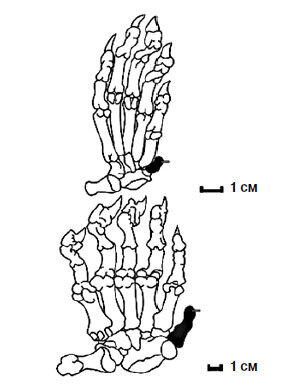

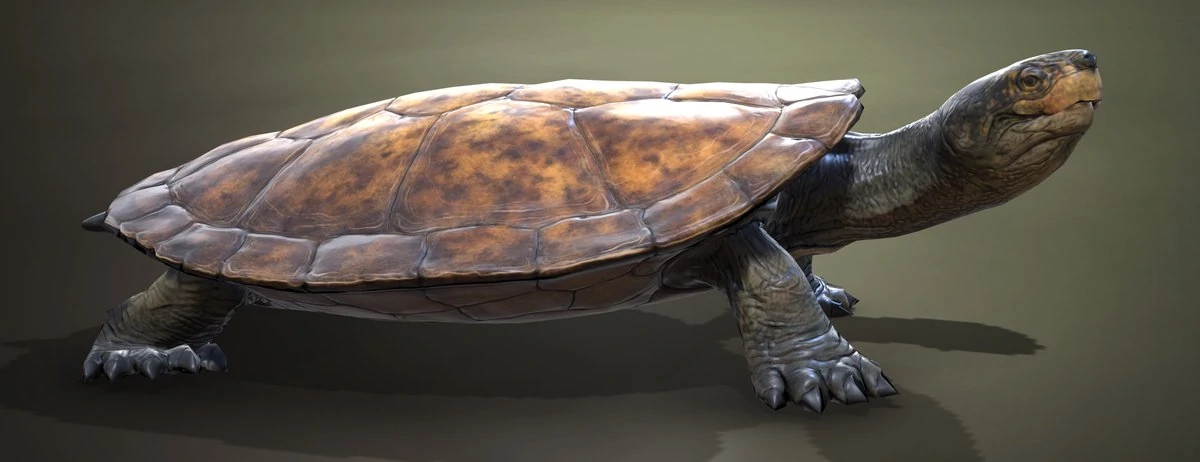

В Хелл-Крике также найдено огромное множество различных черепах. В том числе представители семейств, которые живы до сих пор. Например, родня трионикса.

В Хелл-Крике водились родственники африканского трионикса

А это базилем, ныне всё его семейство вымерло

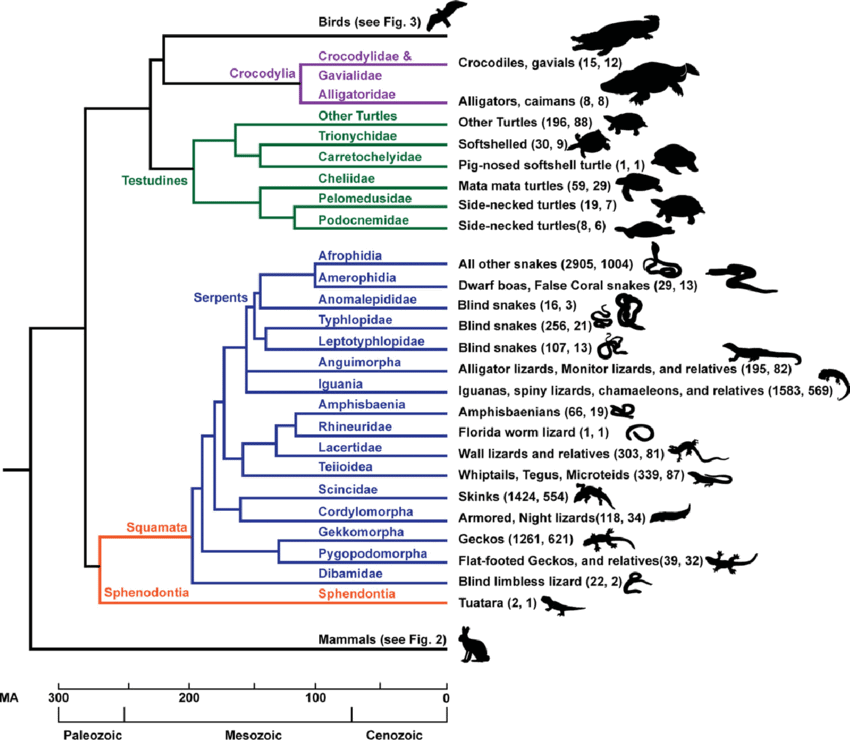

Скуматы, ну или чешуйчатые, в простонародье ящерицы и змеи тоже представлены огромным множеством. И также, сегодня можно найти их живых родственников. Например, ксенозавры и удавообразные. Не исключено, что какой-нибудь удавчик около 66 млн лет назад на территории современной Монтаны успешно поглощал новорожденных тираннозаврят.

Ксенозавры — семейство ящериц, которое можно найти как в современной фауне, так и в отложениях Хелл-Крик

На переднем плане художник изобразил плотоядную ящерицу Palaeosaniwa, змею Ceriberophis и небольшую ящерицу Obamadon, которая следит за парочкой убегающих эдмонтозаврят. На заднем плане - тираннозавр и трицератопсы. Ну и метеорит, куда же без него на артах границы мел-палеогена

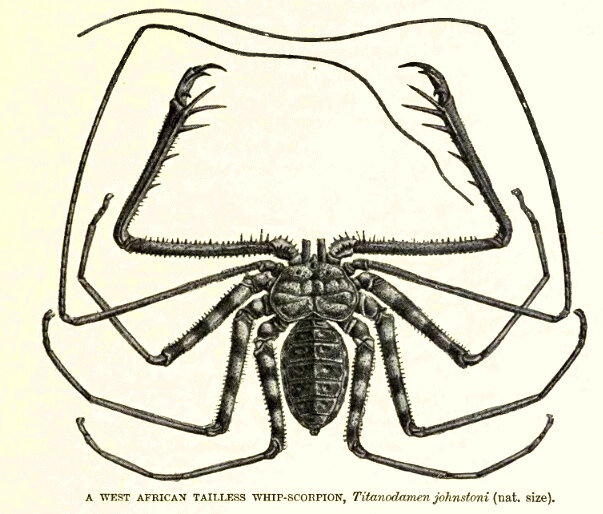

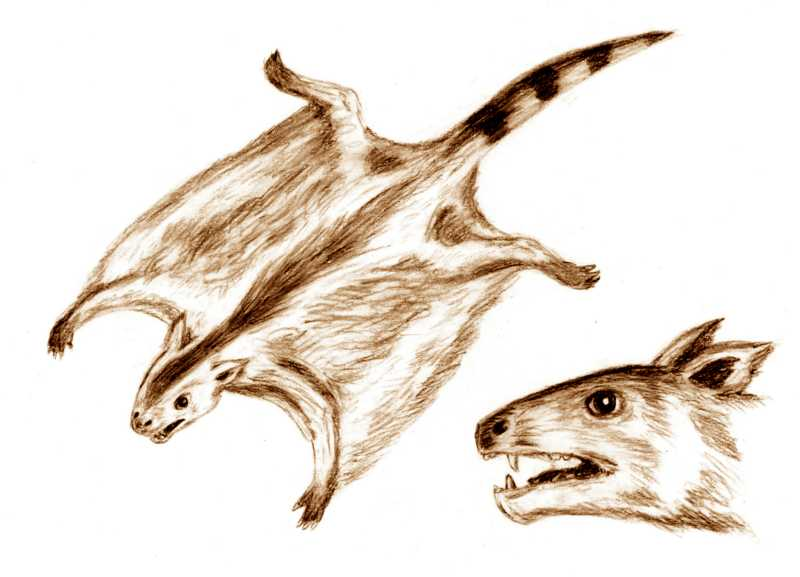

Хористодеры — полуводные диапсидные рептилии, существовавшие от средней юры или аж от самого триаса до миоцена. Рептилии эти морфологически разнообразны, а наиболее известными представителями являются крокодилоподобные хампсозавры, которых угадайте где нашли...

Хампсозавр, в длину был небольшим, примерно 1,5 метра

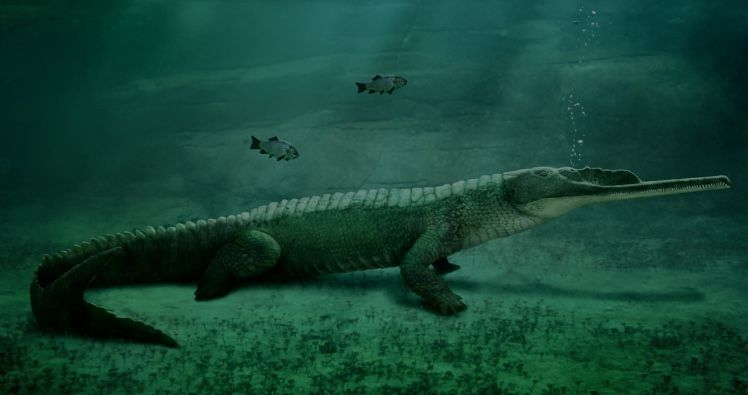

Крокодиломорфов (и даже самих крокодилов) тоже есть. Например, Thoracosaurus, относящийся к отряду крокодилов. Очень напоминает современных гавиалов.

Thoracosaurus

Как мы поняли, под ногами у динозавров бегала целая куча различных рептилий. Ну а кто-то ползал. Маленькие ящерицы, большие ящерицы, змеи. В водоёмах на рыб охотились крокодилы, на берегу на солнышке грелись черепахи. И это только рептилии, а есть кое-кто поинтереснее

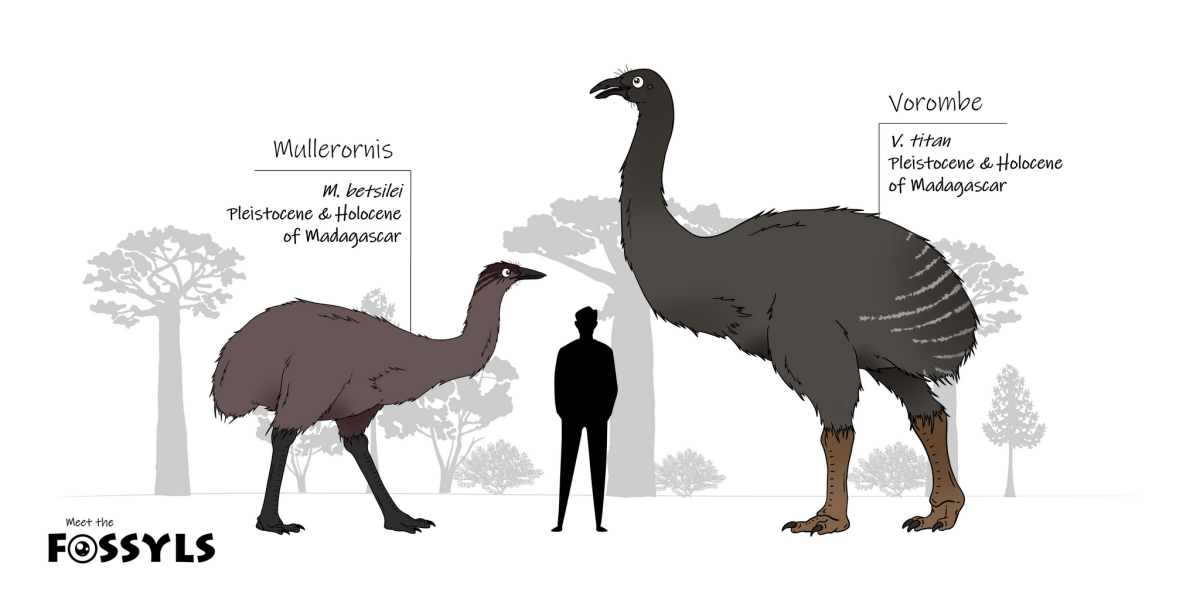

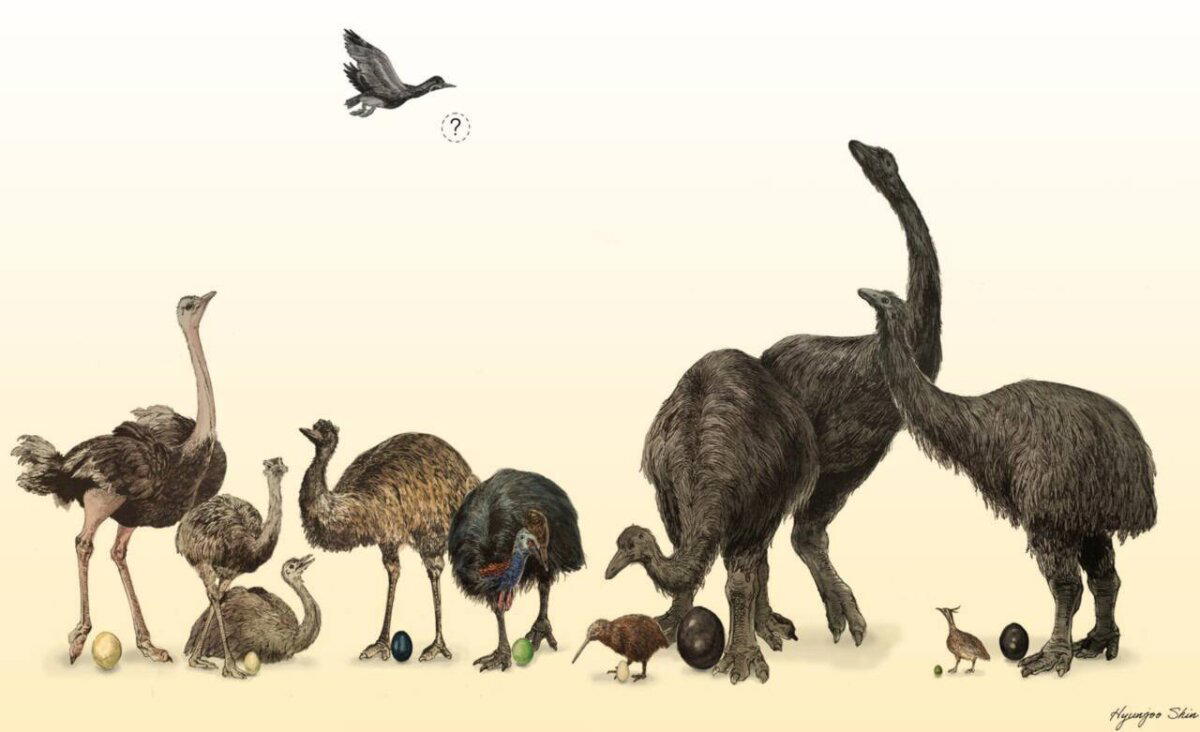

Здесь же отметим и птиц, они же тоже как ни как рептилии

Styginetta засветились в документалке про динозавров

Млекопитающие

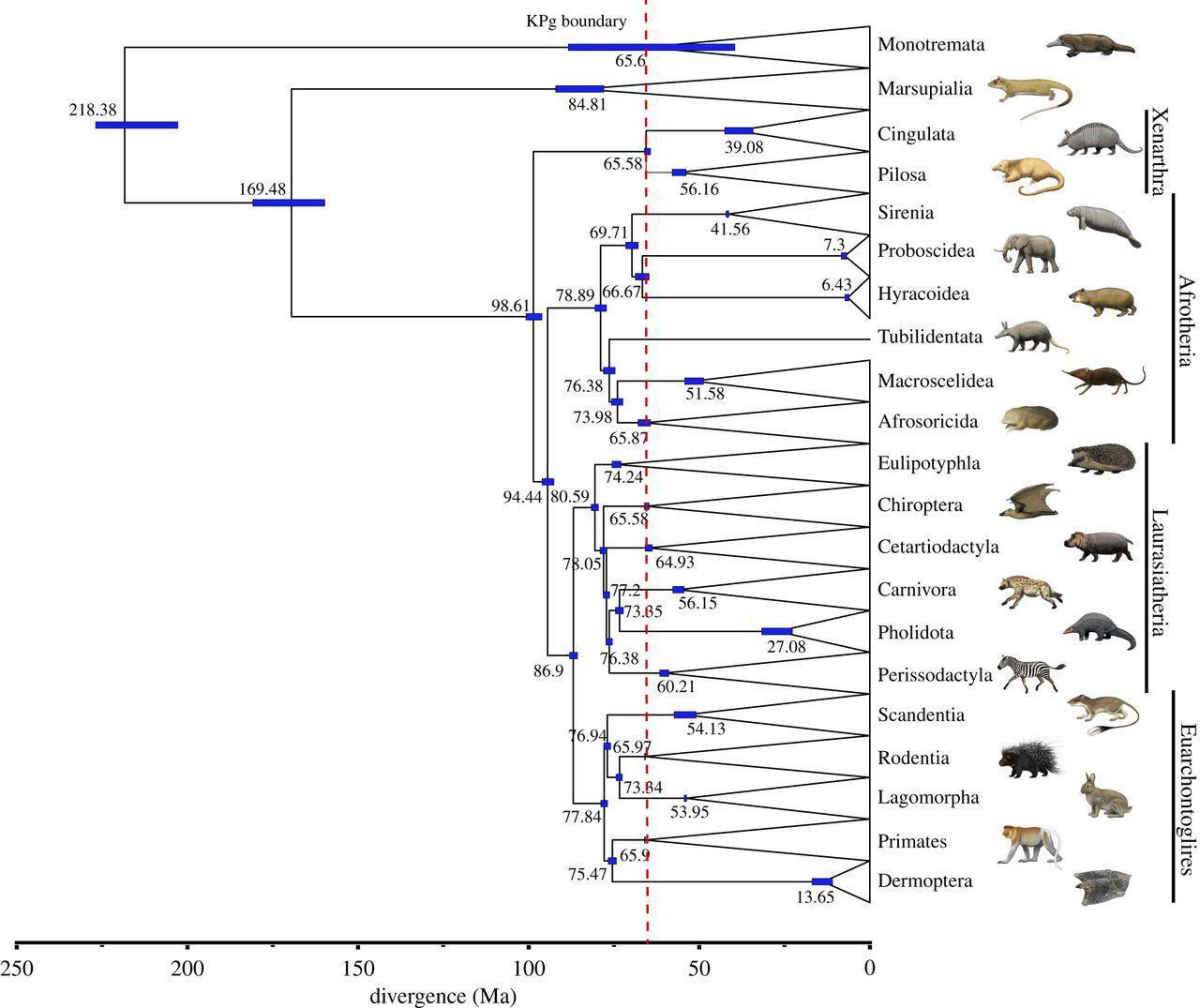

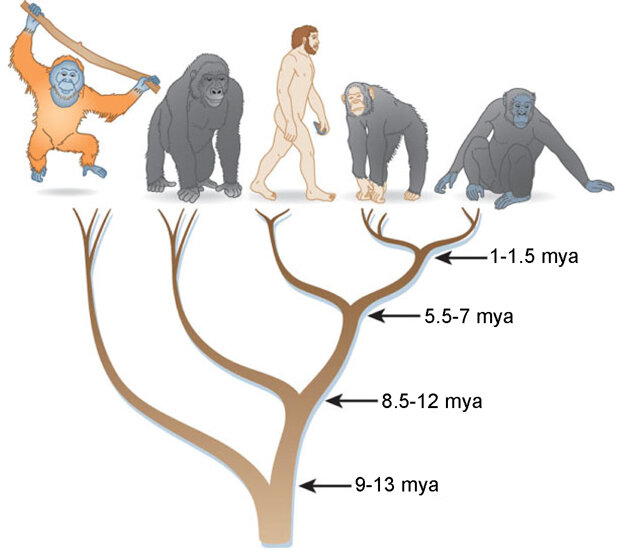

Братья наши старшие тоже водились в позднем меле. Вообще, многие недооценивают возраст такой группы животных, как млекопитающие. А ведь они появились почти что вместе с динозаврами, более 200 млн лет назад. А сейчас мы обсуждаем Хелл-Крик, датируемый 66 млн лет назад. То есть млекопитающие уже существовали 150 млн лет на планете. Во что же они выросли за это время? Во-первых, были разные группы метатерий. Метатерии — это такая группа млекопитающих, включающая всех современных и вымерших сумчатых, а также вымершие таксоны, близкие к сумчатым.

Менискоэсс

Дидельфодон

Альфадон убегает от дакотараптора

Но были и эутерии. Собственно, это те, кто ближе к плацентарным. Вместе с метатериями мы получаем кладу, которую называют териями, то есть звери. А зверей в свою очередь отличает от других млекопитающих живорождение. Утконос уже не зверь, например. Так вот, эутерии:

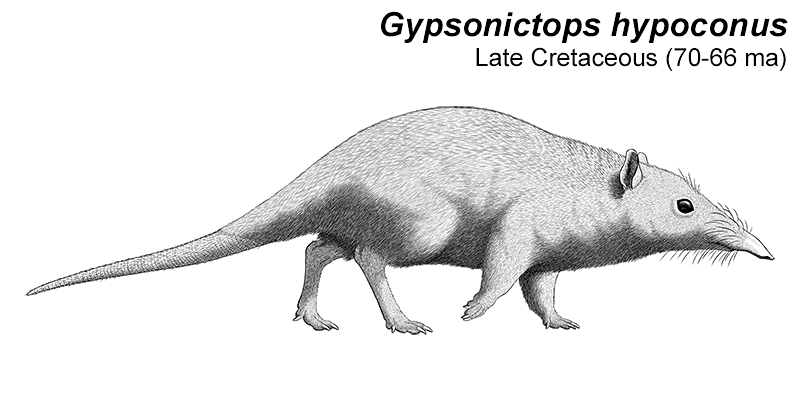

Gypsonictops

Protungulatum

Млекопитающие хоть и были мелкими, но видов там хватало. Я же представляю лишь малую часть, того что нашли. А нашли малую часть того, что тогда жило. Под ногами у динозавров жили млекопитающие размерами от землеройки до барсука. Бегали там, яйца жрали, суету наводили.

А что по флоре?

Формация Хелл-Крик была низкой поймой до того, как море отступило, и на влажной почве хорошо рос лес, представленный лавровыми, буковыми, магнолиевыми деревьями и пальмами. Но и хвойные, гинкговидные и саговниковые никуда не делись. Мхи и папоротники образовывали нижний ярус лесов. Хоть цветковые уже и существовали десятки миллионов лет, луга только-только начали появляться и не были распространены, а привычных нам травянистых саванн не было вовсе. Выглядело всё это как-то так:

Заболоченный пейзаж Хелл-Крика

Густой лес позднего мела представленный уже и цветковыми деревьями

А тут засветился меловой "гавиал"

А что жило в воде?

В прибрежных водах и пресноводных водоёмах Хелл-Крика плавали как костные рыбы, так и хрящевые. последние представлены разными акулами, в том числе и семействами, дожившие до сегодня (кошачьи акулы).

Галагадон из отряда прибрежных, океанических и донных акул Orectolobiformes. Да-да, галага)

Myledaphus из гитарных скатов, семейство существует и ныне

Из костных рыб водилось всё тоже самое, в смысле как вымершие семейства, так и ныне живущие. Я вставляю буквально 2-3 примера, потому что пост ограничен на вставляемые медиафайлы. Разных видов там находят с десяток, а бывает и с пару десятков.

Belonostomus

Melvius из амиевых

Но у нас же не только рыбы ведут водный образ жизни. Есть же и амфибии: тритоны, лягушки и другие вымершие формы земноводных.

Хаброзавр из семейства сиреновых

Так с кем жили динозавры?

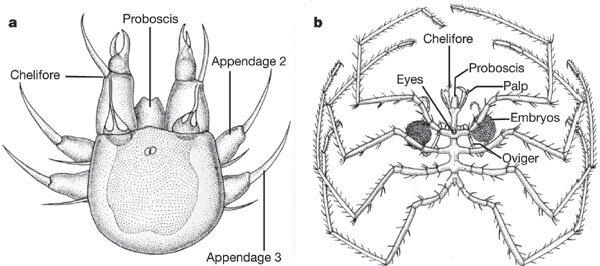

Мы перечислили около двух десятков видов, которые жили на небольшой территории в одно время, и все они позвоночные нединозавры. Это лишь малая часть того, что нам известно о Хелл-Крике. И лишь малая часть того, что до нас дошло спустя 66 млн лет. Да, ещё есть беспозвоночные: насекомые, пауки, всякие моллюски и тп. Вокруг динозавров жизнь была очень разнообразной, не говоря уже о том, что сами динозавры были очень разнообразны. Надеюсь, данный пост поможет вам составить картину, которая окружала динозавров. И расскажет о том, что даже в конце мела жизнь была интересна не только ужасными ящерами. На самом деле интересно наблюдать даже за тем, как менялась флора. Дилофозавр ещё не знал, что такое "цветок", диплодок наблюдал за первыми цветами, а тираннозавр ходил уже по "лиственным" лесам. А саванны животный мир увидел совсем уж недавно.

Всем спасибо за внимание! Если вам было интересно, вы можете поддержать меня донатом

Также напоминаю, что у меня есть тг-канал по естественным наукам, где каждый день выходят тестики и другой контент: Естественно знаем