Ответ на пост «Древнее зло пробудилось»

Со звуком лучше

В Уфе тоже такую НЁХ встречал..

Самый добрый в мире лич -

Это дедушка Ильич!

В Мавзолее обитает,

Славу вечную стяжает!

Олигархам и попам

Не дает спать по ночам,

У буржуев сеет страх

В частнособственных умах,

Мировому капиталу

Досаждает он немало!

Ужасом на крыльях ночи

Реет в Мельбурне и Сочи!

Пролетарием одним

Верно чтим он и любим.

Каждый маленький ребенок,

Пионер иль октябренок

Твердо знает, не забыть:

Ленин жив и будет жить!

Если кто-нибудь был недавно в Братске, то это авто ещё не уехало?

В аудиокниге “Гарри Поттер и Кубок Огня”, четвертой книге серии от Джоан Роулинг, Гарри Поттер вступает в самый бурный и опасный год своего обучения в Хогвартсе. Гарри, который уже привык к необычным событиям вокруг себя, в этот раз сталкивается с чем-то действительно внушительным: Турниром Трех Волшебников, где он будет соревноваться с лучшими молодыми волшебниками из разных школ.

Повествование аудиокниги “Гарри Поттер и Кубок Огня” начинается с летнего отдыха Гарри, который оборачивается внезапным приглашением на Чемпионат мира по квиддичу. Но когда в небе появляется Знак Темного Лорда, становится ясно, что это год не будет похож на предыдущие. Гарри ожидает не только опасности и трудные испытания, но и новые угрозы, таящиеся в тенях.

Когда имя Гарри неожиданно выпадает из Кубка Огня, он обязан участвовать в смертельно опасных заданиях Турнира. Все это время Гарри и его друзья пытаются разгадать, кто и зачем манипулирует событиями, ставя жизнь Гарри под угрозу. Ответы на эти вопросы приведут к шокирующим разоблачениям и битвам, которые изменят мир волшебства навсегда.

С каждым поворотом сюжета и каждым новым испытанием, которое преодолевает Гарри, слушатели аудиокниги будут все глубже погружаться в мир, где дружба и мужество сталкиваются с предательством и злом. “Гарри Поттер и Кубок Огня” – это не просто история о магии и приключениях, это рассказ о росте, силе воли и поиске справедливости в мире, где тьма и свет ведут вечную борьбу.

Не знаю зачем и для кого я сегодня пишу этот пост, просто захотелось выговориться.

Год назад ушел покорять радугу замечательный кот по имени Фиша. Он прожил с нами чуть больше полутора лет, а до этого жил всю котовью жизнь со своим хозяином. Но так случилось, что хозяин умер, а квартиру продали. И мы забрали его к себе.

Сразу было понятно, что это кот одного человека. Хозяин его был мужем моей мамы, они жили вместе, но любил кот только его одного. Хотя и не чурался общения с другими. Но к хозяину у него была какая-то совершенно человеческая любовь, обожание. Он ходил за ним следом, и чуть ли не заглядывал в рот, слушал только его команды. Лично я никогда не видела, чтобы животное так сильно кого-то любило. Ну, не доводилось, хотя, конечно, я знаю, что так бывает.

Но вот хозяин умер. Коту на тот момент было уже целых 18 лет, у него было замечательное здоровье и, казалось, он проживет еще целых десять лет. И, возможно, он прожил бы, пусть не десять, но еще какое-то время. Но без хозяина его хватило всего на полтора года. Он очень сильно похудел за это время, почти перестал есть. Шерсть свалялась, взгляд потух. Он по-прежнему общался с нами - не мог по другому. Очень был разговорчивый кот, социальный - у него был большой спектр голосовых сообщений для разных ситуаций. По оттенку голоса сразу было понятно что он хочет, а чего не хочет, и что в данный момент происходит.

Когда мы собирали большой стол и в гости к нам приходили друзья хозяина - кот провожал каждого взглядом, пытаясь понять, куда же делся его человек, искал его среди знакомых людей, но, конечно, не находил. Он грустил и тосковал. Ушел тихо и не мучаясь - просто однажды пришел ко мне на кровать, лег на уголок и лежал там, как будто медленно засыпая.

Я в загробную жизнь не верю, но именно в тот момент так сильно хотелось думать, что Фиша встретился с ним, с тем единственным человеком, который был для него целой Вселенной.

***

И вот, прошел уже целый год, как нет на свете Фиши. В нашем доме живут две кошки, когда-то подобранные на улице. И все идет нормально, своим чередом.

Однако вчера я встретилась со своей подругой. А у нее дома... был кот. Живет она в СНТ в частном доме, и последнего ее кота загрызли собаки, поэтому она поклялась больше не брать никаких кошек. Но вот опять - притащили дети. Я на него посмотрела - и пропала.

Фиша. Тот же голос, те же глаза, тот же характер, та же шерсть. Подруга даже упираться не стала - собрала его и говорит - "забирай. Если он тут останется - незавидная у него судьба - собаки его точно съедят. А я привязываться не хочу - потом терять больно".

Собаки, надо сказать, у них там реально какие-то дикие, люди даже детей на улицу боятся выпускать одних. Псы сбиваются в стаи и терроризируют людей и кошек, последних пожрали уже много.

И конечно, я забрала кота. Привезла его вчера домой... А он сразу себя как будто дома чувствует. Ест от души, и даже постоянное место уже себе нашел. Конечно, мама была против третьей кошки в доме - от них и так много шерсти, да еще и корм нынче недешевый. Но когда она его увидела...

Как будто он снова с нами. Вернулся. Снова живой. Бодрый, здоровый и веселый. Правда, морда у него исцарапана - жизнь на улице легкой не назовешь. Но это ничего. Вылечим. И будем любить тебя.

Добро пожаловать домой, Фиша.

Убийство Мелинды Плескович планировалось целых 16 месяцев. Эта миловидная женщина и не подозревала, что один из членов ее семьи вскоре отправит ее на тот свет.

Слева направо: Джеффри, Анна с дочерью, Меган, Мелинда, Кайл и Брюс

Брюс и Мелинда Плесковичи растили своих детей в тихом городке Стронгсвилл (штат Огайо). У них было две дочери Меган и Анна, а также сын Кайл (с синдромом Дауна), который не разговаривал.

49-летняя Мелинда работала учителем и тренировала женскую футбольную команду.

Ее дочь Анна начала встречаться с Джеффри Скаллином еще в школе. И как полагается, после окончания школы молодые люди обручились, а вскоре на свет появилась их дочь.

Чтобы помочь новоиспеченной семье, Плесковичи предложили Анне, Джеффу и их ребенку пожить в их доме, пока те копят на собственное жилье.

Все они жили как одна большая счастливая семья и с радостью планировали грядущую свадьбу Анны и Джеффа.

Но не все так просто, спустя несколько месяцев в доме Плесковичей стали происходить странные события.

Дом семьи Плескович

В течение 16 долгих месяцев дом Плесковичей терроризировали, заставляя эту счастливую семью жить в постоянном страхе за свою жизнь.

Однажды Джеффри увидел трех незнакомцев в масках, которые стояли на заднем дворе и смотрели на дом. Он позвал Анну, но когда она выглянула в окно, они уже ушли.

Однажды Анна услышала, как кто-то дергает ручку задней двери. Девушка заглянула за занавеску и закричала от ужаса, увидев жуткую фигуру в капюшоне, прижавшуюся к окну.

На вопли Анны прибежала вся семья, но таинственная фигура словно растворилась в воздухе.

Тревожные инциденты продолжались, но полицейские не находили никаких следов, свидетельствующих о том, что кто-то вообще скрывался за пределами дома.

«Может, мы все сошли с ума?»

Неожиданно из дома пропали деньги и ноутбук.

Однажды утром Брюс отправился на работу и обнаружил, что в его шинах застряли гвозди. Через несколько недель исчезли ключи от машины Мелинды.

Преступник намеренно включал автомобильную сигнализацию в любое время суток, оставляя дом Плесковичей наполненным беспокойными ночами.

22 октября 2017 года Анна и Джеффри наконец-то сочетались законным браком.

Но ужасающие события следующей ночи навсегда изменили город Стронгсвилл.

Слева направо: Брюс, Кайл, Меган и Мелинда

В тот вечер Брюс, Джеффри и его годовалая дочь вместе ужинали в местном ресторане Applebee's, где Анна работала официанткой.

Поужинав, они отправились в сторону дома. Брюс вошел первым, прошел в гостиную, включил свет и увидел тело своей жены, лежащее на полу кухни. Но уже было слишком поздно, Мелинду зарезали.

Брюс был уверен, что в смерти его любимой жены виновен именно тот, кто преследовал его семью последние полтора года.

На похоронах Джеффри доверили нести гроб своей тещи. Но никто не мог предположить, что он является тем самым хладнокровным преступником, который виноват в смерти несчастной женщины.

Мелинда и Брюс Плесковичи

Как выяснилось, Джеффри тщательно планировал убийство своей будущей тещи в течение 16 месяцев, терроризируя семью и обставляя все как неудачную кражу со взломом, совершенную неизвестным злоумышленником.

В некоторых случаях Джеффри был незнакомцем в маске. В те моменты, когда именно он сообщал о подозрительном происшествии, незнакомца в маске естественно не существовало.

Коварный план Джеффри был сорван, когда детективы обнаружили нож, спрятанный в его машине, и пару окровавленных тренировочных брюк.

Расследование показало, что Джеффри убил Мелинду на глазах у 18-летнего Кайла и собственной маленькой дочери.

После этого он как ни в чём не бывало отправился на ужин с Брюсом в ресторан, оставив погибшую Мелинду с Кайлом, который был не в силах осознать происходящее.

Джеффри Скаллин

Через 3 дня после смерти Мелинды, Джеффри был арестован и обвинен в нескольких преступлениях, включая убийство при отягчающих обстоятельствах, фальсификацию улик и создание опасности для детей.

17 октября 2018 года 21-летний парень признал себя виновным и был приговорен к пожизненному заключению с возможностью условно-досрочного освобождения через 33 года.

Он так и не назвал причину своего поступка.

Буду рада каждому подписчику!

Фиша сегодня решил перелопать все мои шарики с дня рождения. Ну и почему бы не сделать это красиво?)

Почитал тут пост, вот этот Вертолёты СССР (Часть 1), который автор беззастенчиво скопипастил не дав ссылки на автора, и сразу опознал музей ВВС в Монино. И стало мне грустно, потому что я там был, видел, фотографировал и зажал в итоге.

В 2007-м году мне в голову пришла мысль: "А почему я до сих пор не был в музее в Монино". Полез в интернет на предмет понять, как и когда туда ехать и первым делом наткнулся на форум волонтеров, которые этому музею помогали. Поскольку я в жизни за любой кипеш, кроме голодовки, тут же написал туда что-то типа: "Новичка возьмете?". И получил: "Ну конечно, всем рады, приезжай!". Освободил день, надел максимально дачную одежку, взял термос и поехал.

Волонтеры оказались разношерстной, разнополой, преимущественно молодой компанией. Мне выдали бэдж с надписью "Новичек" (долго потом висел у меня на кухне, но куда-то делся уже) и отправили с остальными мужиками откапывать изрядно утонувшие в земле экспонаты на открытой площадке. Девушки тем временем скрылись в ангаре что-то там отмывать.

Это, вот, МиГ-21 Аналог, который лично я откапывал. Еще не выкопанный, но уже поддомкраченный. Над ним его старший брат - Ту-144

А так выглядит Ту-144 оттуда, куда обычных посетителей не пускают. Он стоит на бетоне, поэтому не утонул.

Наш "аэродромный тягач" с телегой мусора, на котором стояли некоторые самолеты. На заднем плане - Ми-6.

А это обновка. Увы, из подручных материалов.

Внезапная встреча с крылом МиГ-21 не прошла бесследно. Прости за публикацию, забытый за давностью лет напарник :)

Иногда обходились и без "тягача"

В перерыве работ сходил на "кладбище". Этой технике уже не помочь.

Зато эта впечатляет. Т-4, единственный в мире

Он же оттуда, куда посетителям нельзя

МиГ-105.11. Предшественник Бурана

Эпичный М-50. С ним можно ненаучную фантастику снимать до сих пор.

Самолёты Сухого. Там, вот, на горизонте самый большой вертолет в мире, В-12, увидев который я решил написать это.

И снова работать. Теперь чистить всякое.

Потом были посиделки в вагончике, бутерброды, чай из термосов и не только чай, и уже поздно вечером разъехались по домам. Много дел, новая работа меня поглотили и с теми замечательными ребятами я больше не встречался. Но надеюсь они не в обиде, работал я тогда честно. Поэтому и сфотографировать успел гораздо меньше, чем хотелось.

Потом я, конечно, там был ещё, но только обычным посетителем. А это и наполовину не так интересно.

Кто не был - обязательно сходите, оно того стоит. А может быть и помочь музею по-прежнему можно. А заодно и побывать там, куда просто так попасть нельзя.

А в профессиональный праздник металлурга, получили мы знатный подарок.

Вот не знаю всем ли досталось? А возможно кто-то ушёл обиженным. Ручка приложена для сравнения.

Взято из телеги Интересный Али

Работал я в свое время в одной большой и очень финансовой компании. Филиалы у нас были что-то типа в 56 регионах РФ, каждый состоял из нескольких офисов. Все это было завязано в корпоративную сеть через IP-VPN от Транстелеком. На сети постоянно проводились различные работы, профилактические, регламентные, аварийные, запланированные и нет. Оператор связи присылал нам уведомления о плановых работах, мы их согласовывали (или нет - тогда начиналась переписка по поводу согласования времени и сроков). Естественно работы старались согласовать в нерабочее время по часовому поясу конкретного филиала. Обычно это получалось.

И, вот, прилетает мне уведомление о работах на канале что-то типа с 12 до 15 часов местного времени в будни. Я, естественно, отклоняю ибо самый разгар рабочего дня. Затронутый филиал - то ли Хабаровск, то ли Свободный.

Через 15 минут приходит развернутое письмо. Смысл его примерно следующий:

Необходимо провести работы по ремонту волоконно-оптической линии связи уложенной вдоль железнодорожного полотна на перегоне Запердюкино-100500-й километр (названия условны). Единственным возможным способом доставки ремонтной бригады на участок является железная дорога. Ремонтная бригада может прибыть на место только поездом XYZ в ндцать часов и вернуться поездом ZYX не позднее надцати часов того же дня. Гостиницы и иные условия ночлега в районе перегона отсутствуют. И, вишенка на торте: "На перегоне зафиксированы случаи выхода медведей к железнодорожному полотну".

Работы мы, разумеется, согласовали. Медведи - весомый аргумент, не поспоришь. И потом еще долго на работе шутили на тему влияния медведей на работу магистральных каналов связи в России.

Недавно у меня случился рабочий дедлайн, во время которого пришлось одновременно общаться в Microsoft Teams, Whatapp, Telegram, по электронной почте и просто по телефону с двумя десятками людей, всё это сначала на работе с компьютера, потом по дороге домой со смартфона и потом дома с планшета и компьютера. С демонстрацией своей физиономии, рабочих документов и экрана. И я начал вспоминать, как мы дошли до жизни такой и какие были средства связи в начале моей сознательной жизни.

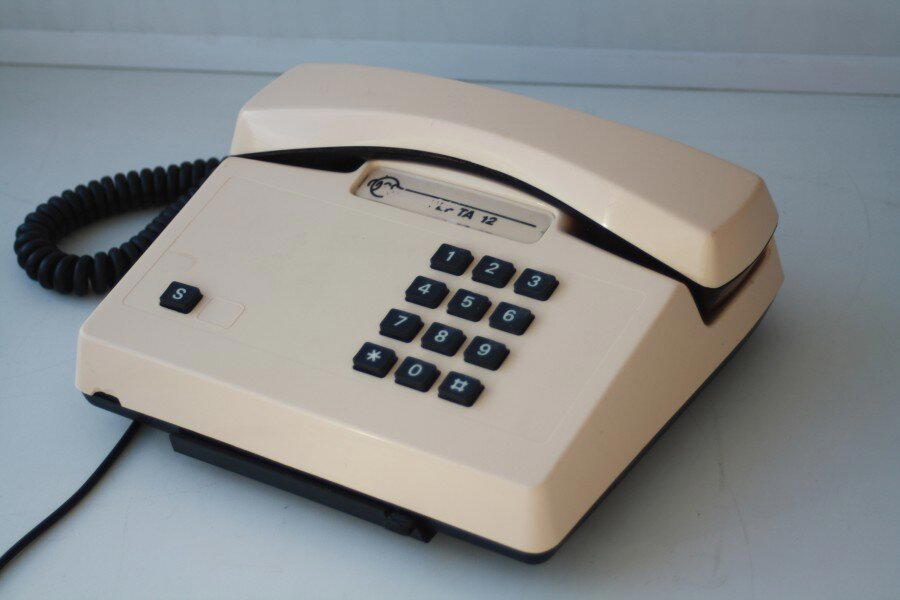

Поскольку я старпёр, детство моё пришлось на 70-е и 80-е годы. Мобильных телефонов, понятное дело, тогда не было (спойлер: были, но не для нас). Но и телефон с проводом был скорее роскошью и привилегией, чем обыденностью. Мои родители купили кооперативную квартиру в 1973-м году, а только через 10 лет у нас появился домашний телефон. До этого в нашем 6-подъездном 9-этажном доме было лишь несколько телефонизированных квартир. За большие заслуги или должности. Например, в нашем подъезде жил лётчик, пилотировавший сверхдальние рейсы в Антарктиду. У них дома телефон был. Конечно, к таким счастливчикам соседи заходили позвонить. Не по ерунде, а если что-то важное. Вызвать «скорую» или милицию, связаться срочно с близкими в сложной ситуации. Иногда оставляли номер таких соседей другим людям, чтобы те могли позвонить и попросить передать какую-то важную информацию. Часто телефонный аппарат ставили специально в прихожей, чтобы зашедшему позвонить соседу не нужно было разуваться и беспокоить хозяев. Если хватало денег, ставили второй параллельный аппарат уже где-нибудь в гостиной, для долгих телефонных бесед.

Такой вот типичный домашний телефон моего детства.

Если телефона дома не было и повод для звонка не давал оснований тревожить соседей, то на помощь приходил телефон-автомат. Телефонные будки были повсюду. Это был очень важный элемент городской среды и общественной жизни. В них грелись зимой, пережидали ливень летом, целовались с девушками, использовали как ориентир для встреч. Ну и звонили, конечно. Звонок стоил две копейки и был ограничен по времени, но если доплатить когда прозвучит сигнал, то можно продлить. «Двушка» (монета в две копейки) обязательно должна была быть в кошельке или кармане, лучше не одна. Можно было заплатить двумя однокопеечными монетами, а если совсем припёрло, пожертвовать 10 копеек – она была размером как 2. Автоматы часто были неисправны и «съев» монетку соединения не устанавливали, так что лучше было иметь запас. Некоторые автоматы вообще не работали, поэтому работающий, да ещё и не занятый приходилось искать, а когда свободной кабинки не было ждать, пока закончат говорить.

Вот такая типичная картина. Кто-то звонит, кто-то рядом ждёт своей очереди.

А это телефон-автомат в естественной среде обитания. В меру ржавенький и с рисунками гвоздём.

Ну и конечно в организациях телефоны тоже имелись далеко не на каждом рабочем месте. Обычно у начальников или один на отдел или цех. Говорить по личным вопросам не приветствовалось, но если что-то важное и срочное, то, конечно, звонили. Если мне нужно было связаться с отцом или матерью в течение рабочего дня, то можно было позвонить и, если дозвонишься (а когда телефон один на отдел он занят почти всегда), попросить позвать родителей к телефону. Но для этого нужны были серьезные причины, так что обычно со своими проблемами приходилось справляться самому.

Кстати, сейчас уже растёт поколение людей, не умеющих пользоваться дисковым телефонным набором. А тогда телефонный аппарат с кнопочками я видел только на картинках в журналах.

Вот типа такого

В общем случае позвонить можно было только в пределах своего города. Телефонная связь между городами была делом ещё более непростым. На современных (тогда) АТС была возможность автоматического (т.е. без участия человека-оператора) набора междугородних телефонных номеров. Нужно было набрать «8», подождать длинного гудка (это значит, звонок переведён на междугородний коммутатор) и дальше набирать номер с кодом города. Если местная связь оплачивалась по фиксированному тарифу, не зависимо от времени разговоров, то междугородние звонки по времени. И раз в месяц по почте приходил счёт за междугородние звонки. Это был практически единственный уже готовый счёт за услуги в то время, для всех остальных платежей нужно было самостоятельно посчитать сумму и заполнить квитанцию.

Но возможность эта была далеко не везде. Если не было автоматической связи, то можно было позвонить через оператора. Для этого существовал короткий номер «07».

Для меня эта ночь вне закона

Я пишу по ночам больше тем

Я хватаюсь за диск телефона

И набираю вечное ноль семь.

В.С.Высоцкий

Оператор принимал заказ, дозванивался на заказанный номер (если он занят, делал несколько попыток), звонил обратно инициатору звонка и коммутировал вручную линию.

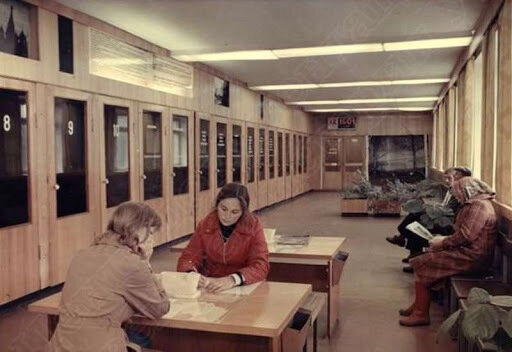

Ещё хуже, если домашнего телефона у вас не было или он был недоступен, например, в поездке в чужом городе. С обычного городского «автомата» по межгороду позвонить было нельзя. Существовали специальные междугородние автоматы, которые в крупных городах встречались в местах типа вокзалов и аэропортов. Они принимали монеты разного номинала, давали сдачу, имели сложные инструкции по пользованию и тарификации. Их изображений (какими я их помню) я не нашёл. Но чаще пользовались переговорными пунктами при почтах. На почтовых отделениях обычно было написано «Почта – Телеграф – Телефон». Надо было прийти, отстоять очередь желающих позвонить (особенно большие очереди были на курортах), заполнить бланк с номером телефона, внести аванс, после чего оператор дозванивался до заказанного номера и приглашал в кабинку для переговоров, где стоял телефон без номеронабирателя. Разговор оплачивался по времени, оператор влезал прямо в разговор двух человек, сообщая что оплаченное время подходит к концу. Можно было попросить продлить разговор.

Девушка, милая

Я прошу, продлите

Вы теперь как ангел, не сходите ж с алтаря!

Самое главное - впереди, поймите

Вот уже ответили

Ну, здравствуй, это я.

В.С.Высоцкий

Переговорный пункт. Это большой, в основном было 4-5 кабинок.

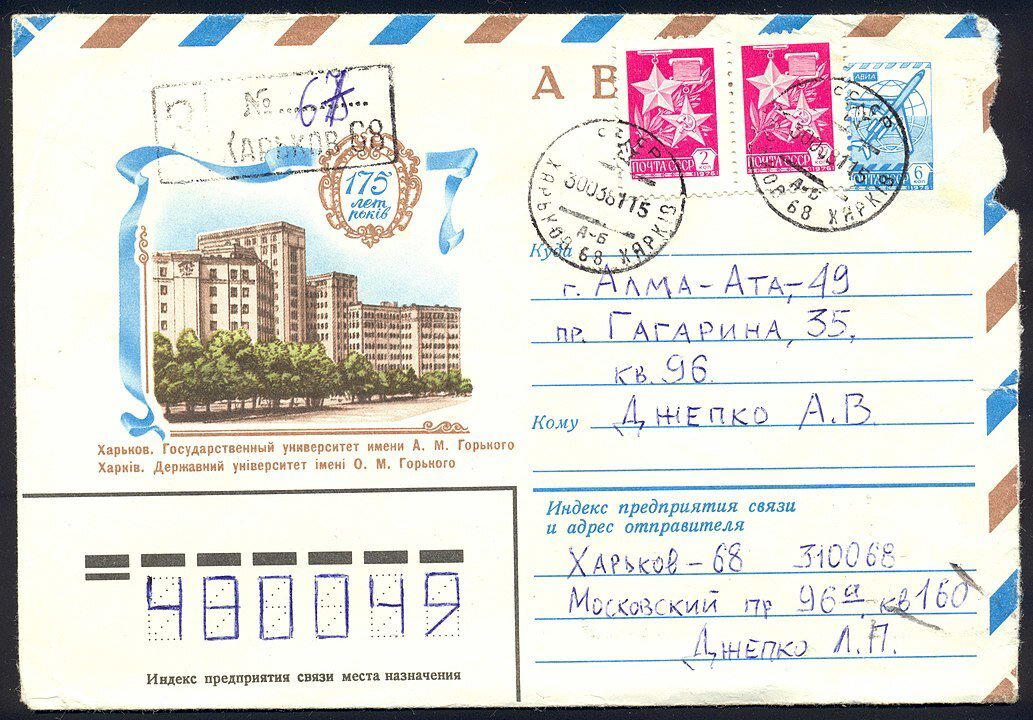

А что делать, если надо связаться с человеком, у которого телефона тоже нет? Ну, во-первых, почта. Если не срочно, конечно. Писали письма. Писали родственникам, хорошим друзьям. Писали из армии, длинных командировок, стройотрядов. Рассказывали что произошло в жизни. Писали ответы, ответы на ответы и ответы на ответы и ответы. Письма часто читались дома вслух, это было как блог сейчас почитать, только гораздо круче. Старые письма от близких людей хранили и даже иногда перечитывали. Иногда переписывались даже с людьми, которых никогда в жизни не видели – просто как способ расширить кругозор и узнать, чем живут в других частях страны.

Доставку писем оплачивали почтовыми марками, письмо опускали в почтовый ящик, которых было много – не только на почте, но и у магазинов, учреждений и даже просто на фонарных столбах.

Почта работала и тогда не быстро, письма ездили в основном поездами, в почтовых вагонах, которые цепляли к самым неторопливым составам. Месяц – обычный срок. Если хотелось быстрее, то можно было послать подороже, авиапочтой. Для неё были специальные конверты. Авиапочта доставлялась в среднем быстрее, но гарантий не было, могла также ехать месяц.

Если много писать было не о чем или лень, слали открытки (это сокращение от «открытое письмо», если кто не знает). Ими чаще всего поздравляли с праздниками. Заранее, за пару недель до официальных праздников или каких-то дат родственников и друзей нужно было не забыть купить открытку, подписать и опустить в почтовый ящик. Разумеется, в нужный день она могла приехать только случайно, обычно поздравительные открытки начинали приходить за неделю до нужной даты и ещё приходили неделю-две после. А иногда запоздавшие и через месяц. Открытки тоже хранили, иногда встречались интересно оформленные, хотя чаще однотипные уныло-пафосные, особенно посвящённые государственным праздникам.

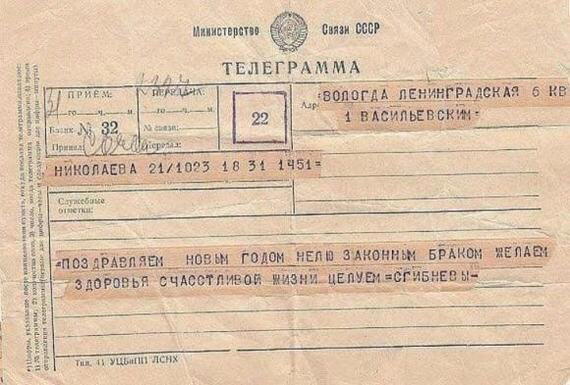

Но срок от пары недель до месяца годился только для маловажной и не срочной информации. А если срочно? – Телеграмма. Идёшь туда же, где «Почта – Телеграф – Телефон», стоишь в очереди (ну а как еще?), заполняешь бланк, оплачиваешь и твоё сообщение уходит в телеграфное отделение адресата по проводу азбукой Морзе. Там телеграфный аппарат печатает буковки на бумажную ленту, телеграфистка ножницами эту ленту режет, клеит канцелярским клеем на картонный бланк и отдаёт почтальону. И почтальон бежит доставлять. В отличие от писем, которые разносили раз в сутки, телеграммы носили более-менее когда они пришли и отдавали адресату в руки. Если адресата дома не было, засовывали в щель двери или отдавали соседям (почтальоны обычно хорошо знали свой участок и даже кто с кем дружит, хотя соседи почти всегда готовы оказать мелкую услугу друг другу). Конечно, с каждой телеграммой почтальон тоже не бегал, просто не успел бы и время доставки обычных телеграмм вполне могло быть до полсуток. Если надо совсем срочно, за дополнительные деньги можно было отправить срочную телеграмму или «молнию». Принципиально то же самое, но она и передавалась приоритетно, и почтальон относил её сразу, как в отделении её приняли.

Вот так телеграмма выглядела для получателя.

Телеграфные сообщения оплачивались по количеству слов, а знаков препинания в телеграфном коде не было. Поэтому телеграммы звучали специфично – часто союзы и предлоги из текста выкидывали для экономии денег, а знаки препинания, если они были, телеграфист заменял аббревиатурами типа «ТЧК», «ЗПТ», «ВСК» и т.п. Даже существовали анекдоты про стиль написания телеграмм:

В Одессе умер еврей Изя. Родственники решают, как бы подешевле сообщить об этом печальном событии родным. Послали телеграмму «ИЗЯ ВСЁ». В ответ приходит телеграмма: «ОЙ».

Телеграммы активно использовали учреждения, предприятия и органы власти. Чтобы не бегать на телеграф и не заполнять бумажки существовали сети автоматической телеграфной связи, к которым крупные предприятия и организации были напрямую подключены. У абонентов стояли специальные продвинутые телеграфные аппараты с возможностью набора номера адресата по типу телефонного и автоматической печати входящих сообщений на нормальную бумагу. Организации, имеющие международные контакты имели подключение к международным сетям такого типа.

Телетайп

Понятно, что простым гражданам такие услуги были недоступны, поскольку требовали отдельной телеграфной линии и сложного и дорогого аппарата. Но в некоторых городах предоставлялись услуги отправки телеграмм по телефону, через оператора на специальном номере.

Ну и ещё один недоступный простому человеку вид связи, о котором я в подробностях узнал уже когда стал взрослым – мобильная телефонная связь системы «Алтай». Она предназначалась для органов власти и служебных нужд крупных предприятий, существовала с 1960-х и до начала 2010-х годов. Телефоны устанавливались в служебных автомобилях и работали через ретрансляторы, которых в отличие от современных сотовых сетей было немного – обычно 1 на город. В 90-х годах к системе «Алтай» стало возможно подключиться частным лицам, но быстрое развитие сотовых сетей более совершенных зарубежных стандартов вскоре сделало это бессмысленным.

Телефонный аппарат системы «Алтай»

И ещё один способ связи я забыл. Можно было прийти под окно к другу и закричать: «Мишка! Выходи гулять!» А если этаж не высокий, то ещё и снежком в окно кинуть, чтобы внимание привлечь.

Отсутствие быстрой и доступной связи очень и очень отражалось на жизни и человеческих отношениях. Во времена моего детства люди жили часто не зная, что происходит с их даже самыми близкими родственниками. Уходя на работу, уезжая в командировку или отдыхать человек пропадал в неизвестности. Часто даже в критической ситуации с человеком нельзя было связаться – просто неизвестно куда звонить и писать. Конечно, люди старались дать о себе знать или оставить какие-то контакты, но даже самый ответственный человек, заботящийся о спокойствии своих близких и интересующийся их жизнью, зачастую за неделю командировки делал пару телефонных звонков или посылал пару телеграмм. «Добрался хорошо. Устроился. Целую». «Вылетаю завтра рейсом таким-то. Встречайте». Вот и всё общение, это считалось нормальным. Люди гораздо более ответственно относились к своим договоренностям и аккуратнее к чужому времени. Назначив встречу на определённое время нельзя было в последний момент её отменить, сменить место и время. Многие дела и встречи планировали за несколько дней, когда была возможность пообщаться. Утром в семье договаривались, кто и что должен купить и сделать, когда и куда приехать, где встретиться, предупреждали о планах. Приезжающих из других городов ждали целый день или дольше – хорошо если есть дома телефон и позвонят с вокзала, а может быть некуда, а поезд опоздал или самолёт задержался. Иногда была известна только дата приезда и то не точно, и я целый день ждал папу из командировки, а он приезжал только поздно вечером, когда мне уже было пора спать. Зато каждая встреча, каждое завершившееся ожидание, каждая телеграмма, каждое понимание что дорогой тебе человек, наконец, вернулся и неизвестность прошла давали такие эмоции, которые сейчас, наверное, мы не испытываем никогда.

Все иллюстрации взяты из интернета.

На данном этапе мессенджер Telegram предоставил все требуемые по закону данные для внесения в реестр организаторов распространения информации. В ближайшее время мессенджер будет включен в этот реестр.

Таким образом, Telegram начал работать в правовом поле Российской Федерации. Уверен, что и остальные международные коммуникационные сервисы должны поступить аналогичным образом. Что касается законов России, то они обязательны для исполнения всеми компаниями, работающими в российской юрисдикции.

– Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров

Из вк Роскомназдора - https://vk.com/wall-76229642_137912

Описание: Оби Ван частенько выступал с глупыми инициативами.

Малоизвестный факт: Йода был родом из Ирландии и сам недолюбливал Англичан.

Оригинал видео - "Star Wars"

Оригинал звука - "Тот самый Мюнхгаузен"

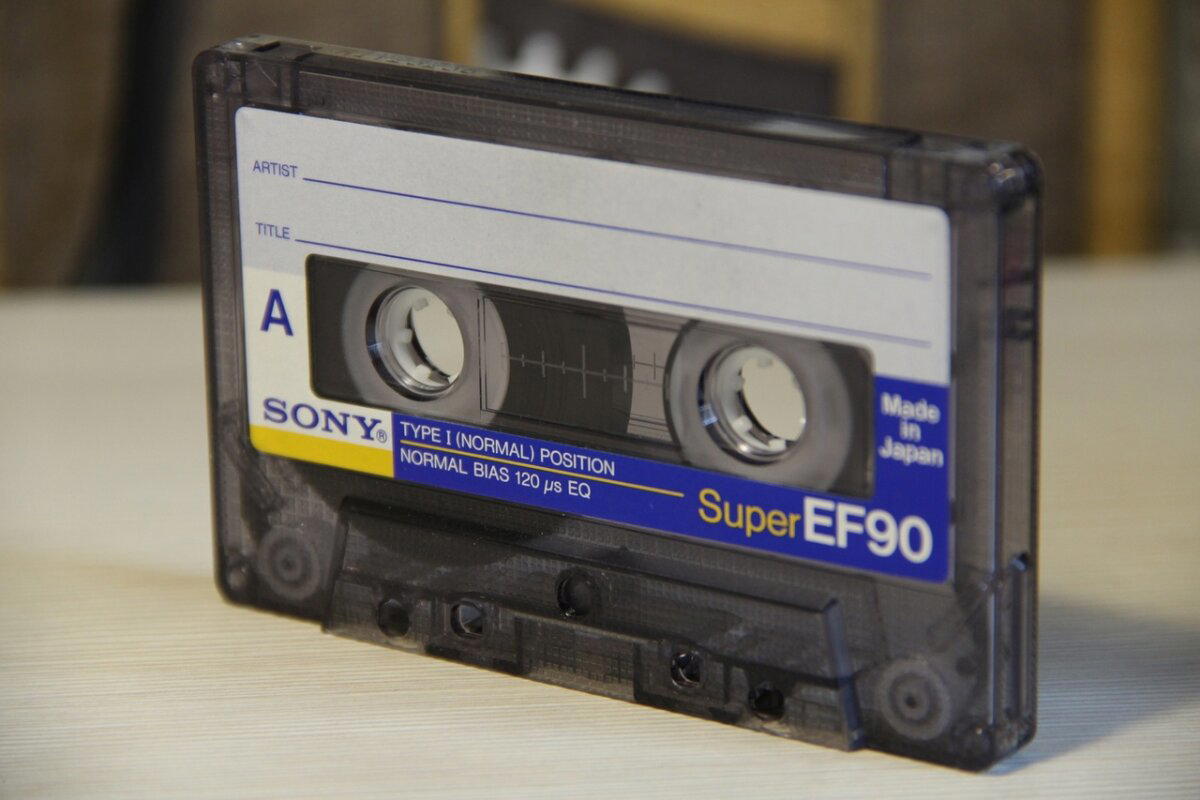

В последние годы за рубежом наблюдается восходящая волна интереса к аудиокассетам. Многие музыканты и коллективы решили вернуться к этому формату, выпуская свои произведения на кассетах, даже если это происходит в ограниченных тиражах.

В России производство аудиокассет сейчас не распространено, однако есть талантливые люди, способные создать подобный носитель по желанию. Что же побуждает людей к внезапному обновленному интересу к старому доброму аудиоформату? Давайте вместе разберемся в этом вопросе.

Винтаж — это не просто мода, это образ жизни, который продолжает волновать наши сердца и вдохновлять на новые открытия. В мире, где технологии развиваются стремительными темпами, многие из нас испытывают ностальгию по временам, когда всё было более медленным и уютным.

Прикосновение к аудиокассетам и виниловым пластинкам — это не просто возвращение к прошлому, это возможность ощутить настоящую атмосферу той эпохи, когда музыка имела особое значение. Вплетая эти артефакты в современный интерьер, мы создаём нечто уникальное, объединяя старое и новое в гармоничный образ жизни.

Как приятно снова ощутить физическое взаимодействие с музыкой. Достать кассету с полки, аккуратно извлечь её из коробки и вставить в магнитофон — эти манипуляции превращаются в небольшой ритуал. А когда открываешь буклет и начинаешь читать, погружаешься в атмосферу альбома ещё глубже. Некоторые кассеты вмещают большие буклеты с историей группы и текстами песен, что делает всё ещё более увлекательным.

Даже коробочка кажется особенной — в ней как будто заключено что-то волшебное. В отличие от цифровых носителей, где контакт с музыкой ограничивается нажатием кнопки, здесь есть возможность по-настоящему «ощутить» и «почувствовать» источник звука.

Для настоящих меломанов, отдавших предпочтение аудиокассетам в своё время (ведь в то время других вариантов почти не было, винил был не так распространён), особое значение имеет возможность снова услышать свои любимые треки с тем неповторимым, немного тянущимся звуком.

Признаюсь, и сам иногда поддаюсь искушению поиску старых музыкальных произведений на YouTube, чтобы насладиться записями музыки, сохранёнными на аудиокассетах, в предвкушении этих ностальгических ощущений. Ведь только действительно хороший магнитофон мог обеспечить стабильную скорость протяжки ленты, а небольшие артефакты иногда придавали записям особый шарм. Может быть, это просто часть магии прошлого, но вспоминать такие моменты все равно приятно, спустя столько лет.

Возможность наслаждаться музыкой исполнителей в формате целых альбомов становится все более редким явлением. Одной из основных причин этого явления является распространение цифровых носителей, которые обеспечивают быстрый доступ к отдельным композициям с помощью всего нескольких кликов. В отличие от этого, использование аудиокассет зачастую не позволяло легко перематывать записи, чтобы избежать повреждения механизма и ленты.

Поэтому многие предпочитали слушать музыку в формате альбомов, полностью погружаясь в атмосферу каждой записи. Даже с появлением портативных аудиоплееров, частая перемотка кассет могла привести к быстрому разряду батареек. Хотя многие из нас прибегали к использованию карандаша для перемотки, это всё равно создавало неудобства.

Таким образом, хотя не все обращаются к аудиокассетам, их неизменный формат продолжает привлекать внимание. На рынке все еще можно найти новые «бумбоксы» и аудиоплееры, оборудованные современными цифровыми функциями, но это не уменьшает интерес к уникальному опыту, который приносит воспроизведение музыки через аудиокассеты.

Интересно, у кого-то остался кассетный или бобинный магнитофон? Напишите в комментариях свое мнение.