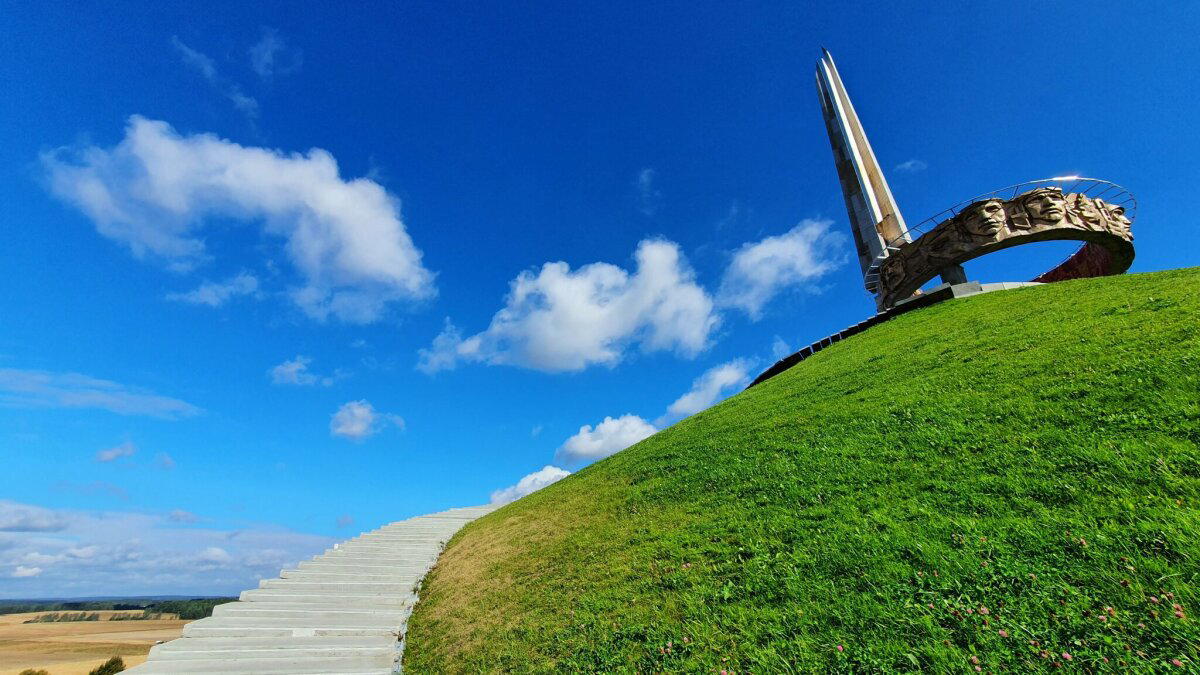

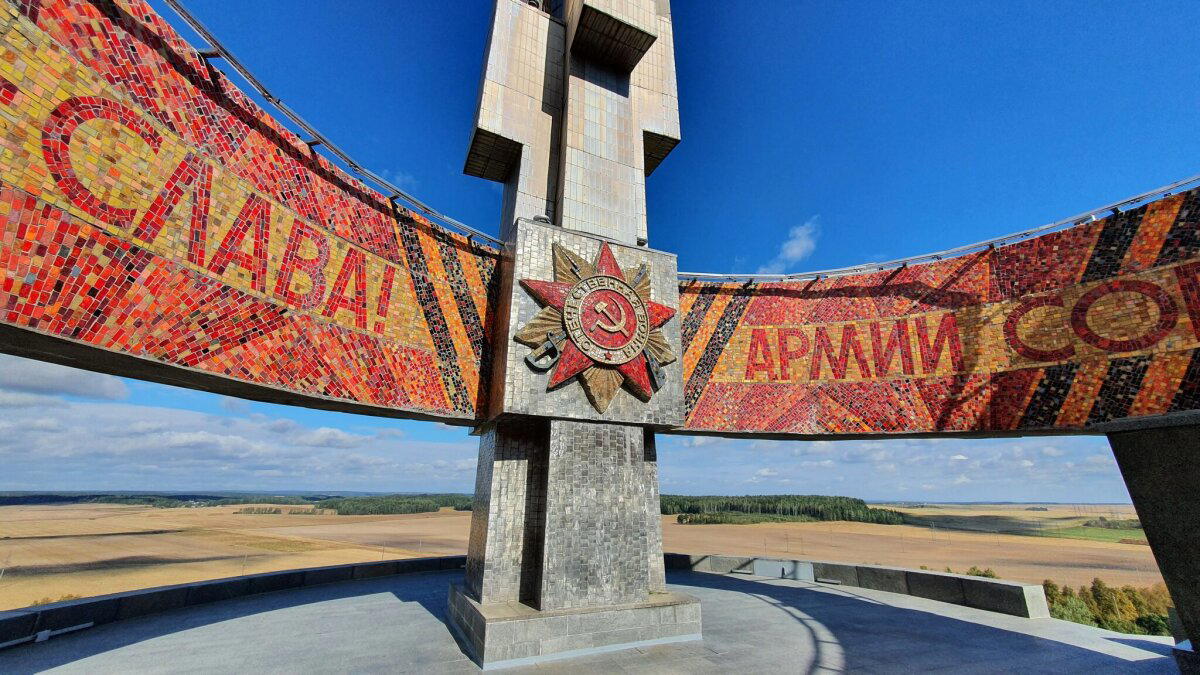

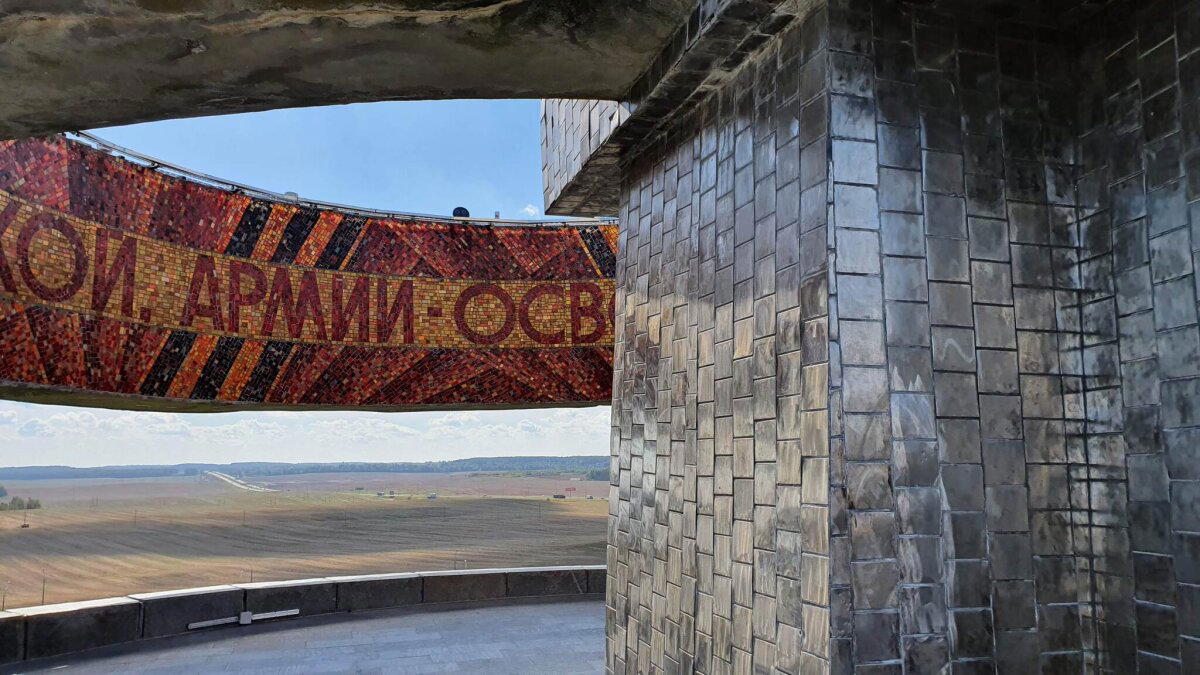

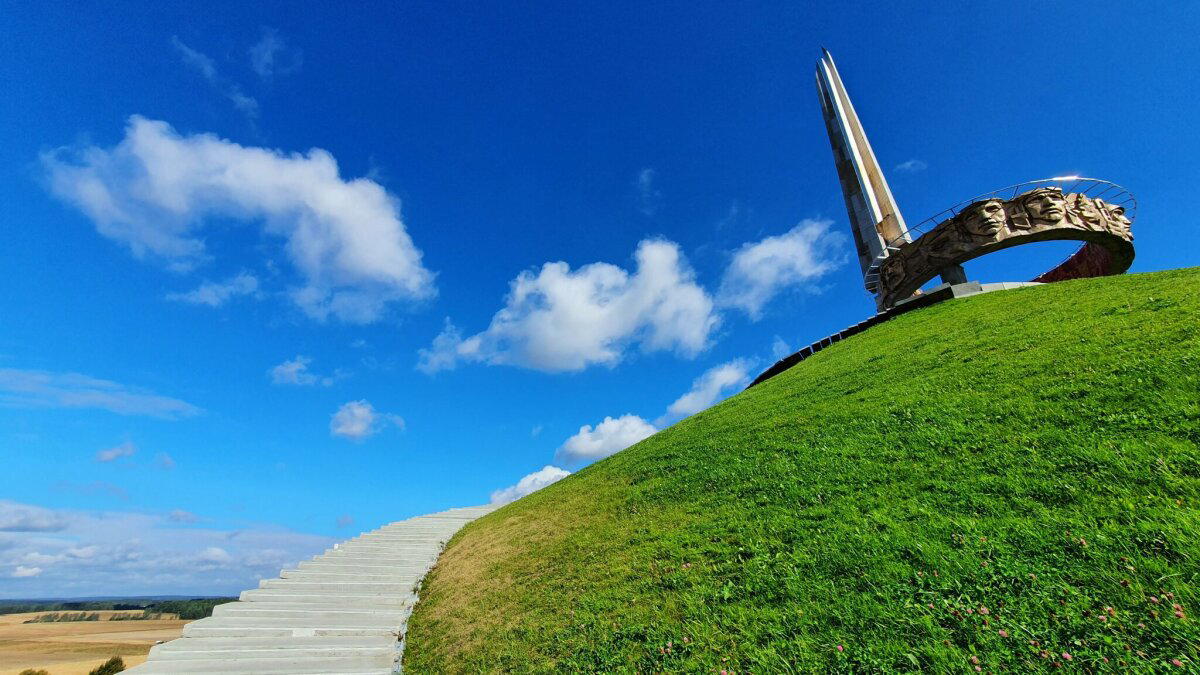

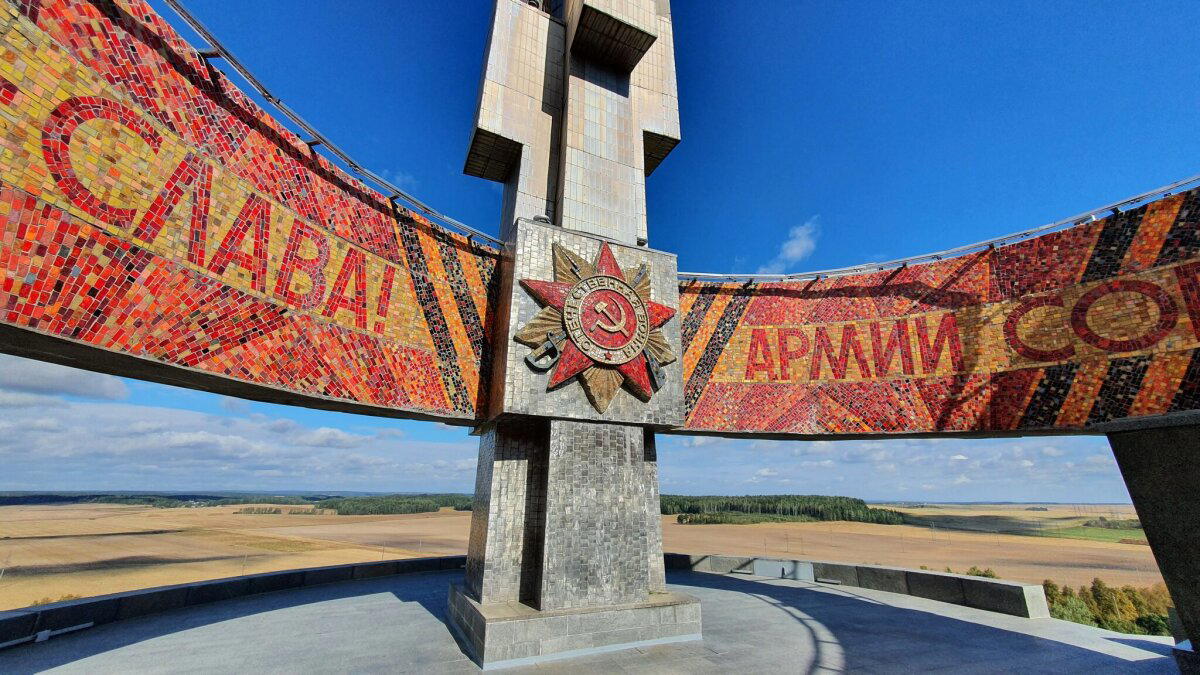

Курган Славы в Минске

В субботу там был. Интересно, что трава на самом кургане еще зеленая, а вокруг уже засохла.

В субботу там был. Интересно, что трава на самом кургане еще зеленая, а вокруг уже засохла.

«Форма, доступная миллионам» — таким был один из главных постулатов соцреализма. Суперсложно смонтированный, тонкий «Новый Вавилон» Трауберга или ясный, с авантюрным сюжетом и понятными героями «Танька-трактирщица» Святозарова?

Да, советское кино пошло по пути упрощения, но если посмотреть на это с другой стороны, то качество именно массового кино за несколько лет выросло на порядок, найдя баланс между сложной кинематографией, в рамках которой работали авангардисты 1920-х, и понятным, читаемым сюжетом.

![История становления советского кинематографа [2/2]](https://img3.vombat.su/images/post/big/03/05/2025/17462360355423_ac488eda-ad4a-4180-9229-62b7312d7efc.png?class=max)

«Путёвка в жизнь» (1931) — драматическая история о перевоспитании подростков в подмосковной Болшевской трудовой коммуне имени Г. Г. Ягоды под руководством М. С. Погребинского.

В 1930 году были сняты первые документальные звуковые программы, носившие экспериментальный характер. В 1931 году появляются первые художественные звуковые фильмы: игровые («Путевка в жизнь», «Златые горы», «Одна») и мультипликационные («Блоха», «Гопак», «Летун»).

В 1932 году выпуск звуковых художественных фильмов достигает двадцати наименований, и в их числе такие выдающиеся произведения, как «Иван» А. Довженко и «Встречный» С. Юткевича и Ф. Эрмлера. В 1934—1935 годах создаются такие крупнейшие произведения звукового киноискусства, как «Чапаев», «Юность Максима», «Петербургская ночь», «Гроза», «Аэроград».

В 1920-е годы самым популярным жанром была комедия. Многие из них просто подражали западным фильмам с участием Чарли Чаплина, Бастера Китона, Макса Линдера, Гарольда Ллойда и т. д. Поэтому и удач в этом жанре у советских кинематографистов было не очень много.

Герои новых советских комедий – обычные люди, люди которых можно встретить в трамвае, на улице, в очереди или в коммуналке, по-своему привлекательные, но никак не претендующие на особое место в истории.

![История становления советского кинематографа [2/2]](https://img3.vombat.su/images/post/big/03/05/2025/1746236036833_4fdf5724-4f88-42bc-ba27-972e8e1ce653.jpg?class=max)

«Марионетки» (1933)

За два года на экраны вышло около десятка новых кинокомедий, снятых на разных киностудиях страны: «Марионетки» – политический памфлет, высмеивающий фашистских деятелей, «Гармонь» – музыкальная комедия про деревенских комсомольцев, «Горячие денечки» – комедия про любовь танкиста к студентке сельхозтехникума, «Великий утешитель» – экранизация новелл О’Генри и др.

![История становления советского кинематографа [2/2]](https://img3.vombat.su/images/post/big/03/05/2025/17462360378675_c8666a96-6406-400c-a6b0-f3bbb5c2bc0a.png?class=max)

Кадр из фильма «Весёлые ребята» (1934)

Однако главным событием стал мюзикл Григория Александрова «Веселые ребята», который вышел в декабре 1934 года. На фестивале в Венеции в 1934 году картина была удостоена сразу двух призов: за режиссуру и музыку. Однако подражание второсортным голливудским джаз-ревю – было главной претензией советских критиков к авторам. Газета «Правда» писала: «мюзик-холл на экране – веселое и занятное зрелище, но надо давать его в меру». Режиссёр же был награждён за фильм орденом Красной Звезды.

Тем временем не менее значительных успехов достигли и представители серьезных жанров, а именно: производственного и героико-приключенческого кино. Так, в конце 1932 года на экраны страны вышел фильм «Встречный», который впервые в истории советской кинематографии глубоко и правдиво показал современный рабочий класс (это была оптимистическая драма о рабочих ленинградского турбинного завода, построивших первую советскую турбину). Именно этот фильм дал импульс отечественной кинематографии развиваться в реалистическом направлении. А «Окраина» (1933) Бориса Барнета выиграла главный приз на Венецианском кинофестивале.

В 1930-х Андрей Жданов роль искусства, и в частности кино и литературы, формулировал так: «Литература призвана не только к тому, чтобы идти на уровне требований народа, но более того, — она обязана развивать вкусы народа, поднимать выше его требования, обогащать его новыми идеями, вести народ вперёд». И это была не игра чиновника на публику.

![История становления советского кинематографа [2/2]](https://img3.vombat.su/images/post/big/03/05/2025/17462360396956_d143caba-662d-41de-a908-b5036433950c.png?class=max)

В 1930 году индийский писатель и общественный деятель Рабиндранат Тагор приехал в Москву. В рамках визита он встретился с людьми, отвечающими за производство советского кино.

В 1920 – 1930-е годы Москва становится культурной столицей мира. «В этот вечер я понял, каким хотели видеть марксисты «новое искусство». <…> Искусство, по их словам, должно быть частицей жизни, отражать классовую борьбу. Искусство не может существовать ради искусства. Башни из слоновой кости абсурдны. Художник не смеет рассматривать своё творчество только как выражение собственных эмоций. <…> В России народ – это всё. «Искусство принадлежит народу», — говорил Ленин. Здесь это так и есть», — писал бродвейский режиссёр Норрис Хоутон. Американских режиссёров, актёров критиков, посетивших Россию, потрясало то, что большевики первыми в истории «принуждали к культуре» советских граждан.

Поклонение искусству – неотъемлемая часть русского образа жизни. <…> Я бы хотел, чтобы мы хоть немного поучились у Советской России глубоко уважать искусство.

Теодор Драйзер после поездки в СССР

Пол Стрэнд, создатель фотографии как автономного вида искусства, приехал в 1932 году в СССР, чтобы поработать у Эйзентштейна ассистентом. И таких паломников были десятки: Эдмунд Уилсон, Пол Стрэнд, Элмер Райс, Поль Робсон – они и многие другие хорошо знали «как тягостна и безжалостна зависимость от биржевой конъюнктуры, капризов спонсоров, рыночной диктатуры массового вкуса».

Оскароносный композитор Алекс Норт учился в Московской консерватории у Александра Веприка. Поражённый тем, что студенты не только не платят за обучение, но ещё получают стипендию, комнаты в общежитиях и им гарантируется работа по специальности, писал своей подруге: «Москва – родина цивилизации».

Первые блокбастеры и несостоявшийся советский Голливуд

![История становления советского кинематографа [2/2]](https://img3.vombat.su/images/post/big/03/05/2025/17462360411605_a306e123-bf9a-4f61-8bab-d4d9bc6a7479.png?class=max)

В 1934 году вышел первый советский блокбастер «Чапаев». Режиссёры и сценаристы Георгий и Сергей Васильевы не были родными братьями, а всего лишь однофамильцами, однако, учитывая схожесть своих жизненных и творческих взглядов, решили взять себе псевдоним «братья Васильевы». В кино они пришли в 30 и 29 лет. До 1930 года они работали монтажерами на разных киностудиях, снимая документальные фильмы. Очередной результат постановление ЦК ВКП (б) на «привлечение пролетарских сил» в кино.

Сценарий «Чапаева» был написан по одноименной книге фронтовика Д. Фурманова, ставшего одним из главных героев. До них было снято множество фильмов о Гражданской войне, но всегда в качестве героев действовали вымышленные персонажи. По словам режиссёров: «Гражданская война много раз служила поводом для создания неглубоких, примитивных агиток».

Василий Иванович, ты за большевиков или за коммунистов?

С современной киноведческой точки зрения здесь представлена не столько романтика, сколько трагедия Гражданской войны. Причём белые здесь, да и вообще в советском кино, не демонизировались, а были показаны достойными противники выбравшими не ту сторону. Психическая атака Каппелевцев – одна из лучших сцен в фильме. Одним из достоинств советского кино по прежнему оставались массовые сцены.

Вообще «Чапаев» получился очень достоверным. Фильм был мгновенно разобран на цитаты. За год его просмотрело свыше 30 миллионов человек – цифра по тем временам небывалая. Фильм горячо приняли и ветераны Гражданской войны, и молодежь. Он стал лауреатом множества престижных советских, европейских и американских премий.

Непосредственно к «чапаевскому» направлению в советском кино можно отнести в первую очередь такие замечательные фильмы, как «Трилогия о Максиме» (1935-1939), «Депутат Балтики» (1937), «Член правительства» (1940) и другие. Эти фильмы исследовали характеры героев революции и социалистического строительства, сделав то чем творческий метод «бессюжетности», «монтажа» и «типажа» не занимался.

![История становления советского кинематографа [2/2]](https://img3.vombat.su/images/post/big/03/05/2025/17462360432405_f12d6e49-d9f0-4cd9-9296-b710824f98e0.jpg?class=max)

Андрей Жданов в 1937 году. С 1938 года заведующий Отдела агитпропа ЦК ВКП(б), в 1939 году преобразованного в Управление пропаганды и агитации ЦК ВКП(б).

Полным ходом шла форсированная индустриализация, ежегодно создавались миллионы рабочих мест и целые отрасли промышленности. Так что у каждого была возможность себя проявить. И к началу войны большая часть руководства страны включая наркомов (министров) были из рабочих и крестьян в возрасте от 30 до 40 лет.

Например, инженер из рабочей семьи Николай Байбаков стал замом наркома нефтяной промышленности в 29 лет и в 1944 году наркомом в 33. Одним из таких людей был сын провинциального священника Андрей Жданов, который во второй половине 1930-х становится вторым человеком в государстве и «генеральным продюсером» советского кино.

Приток молодых кадров затрагивал все сферы общества. Вместе с тем обновлялось и руководство кинематографа.

Взрывной культурный рост неизбежно порождал большой дефицит качественных «культурных работников». Отсюда — эти попытки создать такие кадры ускоренным, «промышленным» способом.

Алексей Волынец

Приход молодёжи из рабочей среды и повышение роли чиновников повело ситуацию в другую крайность. Со слов Эрмлера и других режиссёров «руководство кинематографии рассматривало художников кино как шайку мелкобуржуазных бездельников, как рвачей, как богему». Вспоминая НЭП, нельзя сказать, что эти претензии возникли на пустом месте и сами творцы ещё неоднократно это подтверждали.

![История становления советского кинематографа [2/2]](https://img3.vombat.su/images/post/big/03/05/2025/17462360447099_b64afb4d-4fa7-4540-8fe0-5907b931992d.png?class=max)

![История становления советского кинематографа [2/2]](https://img3.vombat.su/images/post/big/03/05/2025/1746236046633_46d07ae0-f77d-46cb-97ae-525f2e643375.png?class=max)

Фото 1 - Мосфильм в 30-е годы. Фото 2 - режиссёр Всеволод Пудовкин за монтажным столом, 1935 год

Это создавало проблемы уже другого рода. Чиновники могли зарезать некоторые идеи из личной неприязни или сославшись на позицию руководства, но многое вырезалось из-за желания перестраховаться. Например, возможность делать партийных чиновников главными антагонистами пришлось подтверждать на встрече режиссёров со Сталиным.

Постоянные же доработки сценария приводили к простою оборудования и персонала, съедая кучу денег и выбивая всех из плана. «Мосфильм» в 1937 году оказался из-за этого на грани катастрофы и был спасён «Лениным в октябре». Так что бюрократизация производства тоже имела место.С этим пыталось разобраться перед самой войной руководство Кинокомитета вместе со Ждановым.

Но не смотря на все жалобы режиссёров наверх, именно эти люди утверждали сценарии и выделяли деньги на фильмы, которые завоёвывали международные награды, становились всенародно любимыми и пополняли списки классики мирового кинематографа.

Советское руководство по-прежнему внимательно смотрело на Голливуд и не стеснялось заимствовать, то что хорошо работало. В 1935 году Борис Шумяцкий с небольшой группой деятелей кино посетил Голливуд.

![История становления советского кинематографа [2/2]](https://img3.vombat.su/images/post/big/03/05/2025/17462360485034_7c0f10cb-2d1a-48f2-b684-b89b349fc79b.png?class=max)

Борис Шумяцкий, с 1933 года заместитель Председателя Комитета по делам искусств при СНК СССР.

После его возвращения был реабилитирован вестерн по-советски, или истерн. Ещё в начале 1930-х выходили приключенческие фильмы: «Сам себе Робинзон» (1930), «Настоящие охотники» (1930) и «Полесские Робинзоны» (1934), но они снимались в основном в расчете на детскую аудиторию. Однако с середины 1930-х годов на экранах страны стали появляться и приключенческие ленты рассчитанные для всех возрастов.

Одним из таких фильмов был «Джульбарс». В нем рассказывалась захватывающая история о борьбе пограничников и смышленого пса Джульбарса с бандой басмачей, возглавляемой бывшим баем. Фильм вышел в 1936 году и был восторженно встречен зрителями, в особенности подростками. Когда «Джульбарса» посмотрели американцы, побывавшие в Москве, они заявили, что это – типичный вестерн, но снятый по-русски.

Не смотря на все успехи, по масштабам производства советское кино отставало от Америки. Когда Шумяцкий в 1935 году предложил построить свой «советский Голливуд», Сталин ответил: «Конечно, нужен город. Возражающие не видят дальше носа. Разве может наше кино сидеть на карликовой базе? Нам нужны не только хорошие картины, но нужно, чтобы их было куда больше и в количестве, и в тираже. Ведь противно становится, когда во всех театрах идет по месяцам одна и та же картина».

Проект «советского Голливуда» в Алуште был готов в уже 1936 году. В это же время в Испании начался франкистский мятеж и гражданская война. Укрепление фашизма было свершившимся фактом и затребованные 500 млн. рублей перенаправили на военные нужды.

Сталин и «Закон жизни»

![История становления советского кинематографа [2/2]](https://img3.vombat.su/images/post/big/03/05/2025/17462360511247_d21f82f5-c483-4683-b73a-6c0ce870c734.png?class=max)

![История становления советского кинематографа [2/2]](https://img3.vombat.su/images/post/big/03/05/2025/1746236053447_7efa926b-8485-469d-87a5-1bfff6bbd38c.png?class=max)

![История становления советского кинематографа [2/2]](https://img3.vombat.su/images/post/big/03/05/2025/17462360551632_73c2eab2-594d-4b65-8749-d710f198f30e.png?class=max)

![История становления советского кинематографа [2/2]](https://img3.vombat.su/images/post/big/03/05/2025/17462360569449_43e1cbef-2bbc-436e-bc2c-6191ad15cdf8.png?class=max)

Известно, что Сталин был большим киноманом. И не только отсматривал новинки советского кино вместе с друзьями, но и часто обсуждал их с авторами. Для понимания сути большинства претензий не только вождя, но и официальной критики, приведу историю с фильмом «Закон жизни» (1940) о «нравственном противостоянии секретаря обкома комсомола Огнерубова и комсорга медицинского института Паромова».

Сценаристом выступил 32 летний Александр Остапович Авдеенко, сын донецкого шахтёра, в годы Гражданской войны ставший беспризорником. С конца 1920-х годов Авдеенко водил паровозы на стройке Магнитогорского металлургического комбината. И Авдеенко выделился своими литературными талантами и вскоре перебрался в Москву

После премьеры его пригласили к Сталину, которому фильм не понравился. Первая претензия касалась главного героя: «Я бы предпочёл, чтобы нам давали врагов не как извергов… У самого последнего подлеца есть человеческие черты, он кого-то любит, кого-то уважает, ради кого-то хочет жертвовать… Дело вовсе не в том, что Авдеенко изображает врагов прилично, а дело в том, что нашего брата он в тени оставляет… Победителей, которые разбили врагов, повели страну за собой, он оставляет в стороне, красок у него не хватает… Почему не хватает красок на то, чтобы показать хороших людей?». При этом чем «Закон жизни» не был, так это банальной агиткой.

Вторая претензия касалась романтической линии: «Какой у него язык, страшно делается… Это наша доверчивость и наша простота, вот на чём он выехал, посмотрите, какого Дон Жуана он рисует для социалистической страны, проповедует трактирную любовь, ультра-натуральную любовь. "Я вас люблю, а ну, ложитесь". Это называется поэзия. Погибла бы тогда литература, если бы так писали люди…» С такой эстетической позицией можно спорить, но трудно отрицать, что поднятая проблема актуальна и сегодня, особенно что касается героев и злодеев.

После этого Авдеенко вернулся на завод (далеко не только из-за фильма), а в июне 1941 года пошёл на фронт. В 1943 году, после нескольких фронтовых очерков и статей, его снова приняли в Союз писателей и восстановили в партии.

«Каждый фильм в нашей стране представляет общественное и политическое событие»

Эти слова были сказаны Андреем Ждановым на «Совещании по вопросам художественного кинематографа» проходившим 14—15 мая 1941 года, но такое отношение к кино начало формироваться гораздо раньше. Уже после Мюнхенского сговора в 1938 году было ясно, что война может начаться в любой момент, и весьма вероятно нападением на СССР, у которого союзников в Европе не было.

Выпуск фильмов на военную тему (они назывались «оборонными») был поставлен на поток уже в 1937 году. Причем инициатива их выпуска исходила не столько от Сталина, сколько от самих кинематографистов. Примерно в это же самое время на поток был поставлен и выпуск фильмов о происках западных спецслужб на территории СССР, о массовом вредительстве со стороны «врагов народа» и т. д.

![История становления советского кинематографа [2/2]](https://img3.vombat.su/images/post/big/03/05/2025/17462360588793_3df51c16-7a8d-43d5-b14a-571af86519b7.png?class=max)

Здесь стоит выделить двухсерийную ленту «Великий гражданин» – первую советскую политическую драму, снятая на злобу дня, сценарий которой корректировал Сталин. До этого кино политическую конъюнктуру особо не затрагивало. И не смотря на местами картонных персонажей, фильм уделяет внимание и таким проблемам советского общества как безработица и коррупция. Не смотря на некоторые недостатки, считается классикой мирового кино.

Ну что же, очень толковое письмо.

Ну и конечно не могло обойтись без фильмов, посвящённых 20-летию революции. «Ленине в октябре» (1937) стал не меньшим хитом чем «Чапаев». Борис Щукин сыграл Ленина, без преувеличения, на поколения вперёд. Даже в недавнем «Демоне революции» Миронов играет не Ленина, а подражает образу Щукина. Знаменитая же сцена взятия Зимнего дворца часто цитировалась в кино и, в отрыве от контекста фильма, стала восприниматься как документальные кадры. Многие до сих пор уверен в реальности показанной ожесточённой перестрелки во время штурма.

Отдельная тема – историко-патриотическое кино. Становление его выпало на середину 30-х, когда обострилась внешнеполитическая ситуация, когда руководство страны перераспределило пропорции национального и интернационального в культуре. И первой ласточкой подобного рода кинематографа стала лента Владимира Петрова «Петр I» (1937–1939) по сценарию Алексея Толстого (параллельно сценарию Толстой писал одноимённый роман). Среди подобных фильмов значились следующие: «Минин и Пожарский» (1939) и «Суворов» (1940) В. Пудовкина и М. Доллера, «Богдан Хмельницкий» (1941) Игоря Савченко.

![История становления советского кинематографа [2/2]](https://img3.vombat.su/images/post/big/03/05/2025/17462360610503_26ae3b3f-daa6-4e83-96b0-1d3417b40ac3.png?class=max)

На съемочной площадке фильма Сергея Эйзенштейна «Александр Невский». Москва, 1938 год.

Однако самым грандиозным историко-патриотическим кинопроектом стал «Александр Невский» (1938), снятый Сергеем Эйзенштейном. Он вошёл в список шедевров мирового кино, который цитируют до сих пор (Битва бастардов в «Игре престолов»), а в учебниках и сегодня можно прочесть, что тевтонские рыцари провалились под лёд Чудского озера.

Последние месяцы перед войной

Процесс централизации советского кинематографа, завершившийся в конце 1930-х, при всех своих издержках, принёс гораздо больше пользы чем вреда. Увеличилось не только ежегодное количество фильмов, выходивших в прокат, но стало шире их жанровое многообразие и, что самое главное, выросло их художественное качество. В год кино приносило около 400–500 миллионов рублей; за 15 лет прибыль выросла почти в 20 раз. Разрозненные киностудии, ориентированные на заработок здесь и сейчас, этого никогда бы не достигли.

![История становления советского кинематографа [2/2]](https://img3.vombat.su/images/post/big/03/05/2025/17462360622668_aee471de-47f0-4ce6-a302-ed98eabe9baf.jpg?class=max)

Режиссер Всеволод Пудовкин (в центре) на съемках фильма «Суворов» (1940). В роли Суворова Николай Черкасов (слева).

Но постоянная нехватка средств вынудила сначала к централизации, а потом и к тщательному отбору сценариев, которые запускались в производство. В конце 1930-х, когда в Европе уже шла война советское кино также переводилось на военные рельсы, сценаристы и режиссёры мобилизовались для нужд внутренней и внешней политики.

В феврале 1941 года несколько сотен высококвалифицированных специалистов из киностудий, предприятий и лабораторий, занятых кинопроизводством были переведены на предприятия оборонного профиля. Только для авиационных заводов Комитет по делам кинематографии обязали выделить 189 рабочих-химиков высших квалификационных разрядов. Советский кинематограф и так не был избалован материально-техническим изобилием, однако нараставшая угроза войны не оставляла выбора.

На одном из выступлений в 1941 году Жданов говорил: «Вы нашу линию представляете в отношении международной политики — линию независимости, самостоятельности и, вместе с тем, линию расширения фронта социализма, всегда и повсюду, тогда, когда обстоятельства нам позволяют. <…> Мы должны воспитывать наш народ в духе активного, боевого, военного наступления, и это одна из задач кино и его работников, и это есть обязанность наших киноработников и наших советских граждан, понимающих проблему нашего развития, понимающих, что столкновение между нами и буржуазным миром будет, и мы обязаны кончить его в пользу социализма». Фильмы по важности здесь не уступали линкорам и танкам.

![История становления советского кинематографа [2/2]](https://img3.vombat.su/images/post/big/03/05/2025/17462360632358_31fb61ea-5216-4479-8cf0-7b3da6aa6c3d.jpg?class=max)

Любовь Орлова – звезда советского кино 1930-1940-х.

Если же отвлечься от политики, то вот как «Краткая история советского кино» подводила итог преобразований 1930-х годов: «По-новому была решена и актерская проблема. Кинематограф 30-х годов в массе своей стал актерским в противовес режиссерскому кинематографу 20-х годов. Это было вполне закономерно, если принять во внимание, что киноискусство решало проблему раскрытия характера».

Актер стал основной фигурой. Через него сценаристы и режиссеры воплощали свои идейные замыслы. Появление школы Станиславского уже говорит об уровне советского кино и его влиянии на мировой кинематограф. И в США доработанную технику Станиславского называют просто «the Method» – «тот самый метод».

Звезды, взошедшие в 1930-е годы, оказались куда более долговечными, чем их предшественники, – многие из них будут сниматься не одно десятилетие, причем у многих из них последующая слава будет оставаться не менее громкой, какой она была в начале карьеры. Именно они и создали плеяду ярких образов, отражавших нового советского человека.

Заключение

Именно в 1930-е годы сложилась та система, со всеми своими достоинствами и недостатками, которая определила лицо советского кино на ближайшие 50 лет. И нужно понимать, что ресурсы СССР были весьма ограниченны и не шли ни в какое сравнение с США.

Но именно советская система позволила не только концентрировать человеческие и технических ресурсов, которые можно было направлять в определённое русло, но предоставила художникам свободу, позволившую достичь выдающихся результатов, которые и сегодня остаются примерами для изучения во всём мире.

От кинематографа НЭПовского к кинематографу социалистическому.

![История становления советского кинематографа [1/2]](https://img3.vombat.su/images/post/big/03/05/2025/17462360839564_8039ba80-a08c-405e-a973-5c1b2647e07c.png?class=max)

Не сложно найти историю советского кино концентрирующуюся на художественных особенностях различных картин и художественных направлениях. Увлёкшись этой стороной дела, забывают, что любой кинематограф является лишь малой частью государственной надстройки.

А при таком подходе роль личности доводится до абсурда. Творцом истории становится гениальный художник или чиновник самодур. Я бы хотел сконцентрироваться на тех общественно-политических условиях, которые позволили советскому кинематографу сформироваться и стать не просто выдающимся, а мировым феноменом.

Синематографъ в Россійской Имперіi

24 мая 1896 года в саду Эрмитаж в Москве, через несколько месяцев после показа изобретения братьев Люмьер в Grand-Caf на Больших бульварах в Париже было показано «Пребытие поезда». Впечатление от сеансов было ошеломляющим: «Прямо на вас несется паровоз железной дороги, и, кажется, нет спасения!» – взволнованно писал рецензент.

Все лето 1896-го Cinmatographe Lumire демонстрировался на Всероссийской Нижегородской выставке где его посетили уже тысячи любознательных со всей страны. В следующем году в Москве был открыт Электрический театр. Но лидировали в России иностранцы.

![История становления советского кинематографа [1/2]](https://img3.vombat.su/images/post/big/03/05/2025/17462360878674_4dcc3d5d-f1b5-4769-a811-6cdc9d490e75.png?class=max)

Магазин Братьев Пате

Фирма Братьев Пате разместилась в Москве, которая стала кинематографической столицей России. «Пате успешно торговали киноаппаратами, игровыми картинами, выпускали хроникальный Пате-журнал, а в 1913 году открыли фешенебельную кинофабрику у Тверской Заставы, чтобы снимать фильмы про Россию на местах событий», — пишет историк кино Зоркая Н.М. Вслед за Братьями Пате устремились в Россию их конкуренты-французы – фирмы Гомон и Эклер, итальянцы – Чинес, Глория и другие.

За новыми фильмами владельцы кинотеатров ездили за границу, покупать ленты у производителей, что было очень дорого. Экран надо было заполнять, публика требовала новых и новых названий. Было необходимо организовывать собственное производство, где владельцы залов беспрепятственно получали бы материал – нечто наподобие действующих фильмотек, складов и одновременно магазинов. Эти заведения назывались прокатными конторами.

В 1906 г. в Москве Ханжонков открыл первую российскую контору по прокату фильмов, а в 1907 г. основал фирму «Торговый дом Ханжонков и К»: «Мы будем систематически выпускать картины, рисующие как внутреннюю жизнь русского человека, так и географию, и этнографию России», – писал Александр Ханжонков.

Но выпущенная 20 сентября 1908 года картина «Драма в таборе подмосковных цыган» не имела отклика ни у зрителей, ни у прессы, Картина длинной 4 минуты была снята в настоящем цыганском таборе в Кунцеве, но неумелая и натужная игра статистов, которые «с ужасом косились на аппарат», привела к краху замысла. С 1909 по 1914 гг. фирмой Ханжонкова было выпущено более 70 игровых картин. По объему производства она заняла первое место в России.

![История становления советского кинематографа [1/2]](https://img3.vombat.su/images/post/big/03/05/2025/174623609162_cf92b719-1a22-479c-8806-f3a0bb1c0df6.png?class=max)

![История становления советского кинематографа [1/2]](https://img3.vombat.su/images/post/big/03/05/2025/17462360967932_456c8d3b-030d-439d-952a-5c784a5eb8ff.png?class=max)

![История становления советского кинематографа [1/2]](https://img3.vombat.su/images/post/big/03/05/2025/1746236101042_cceba8dd-98b8-46a2-84f8-92a469b709ad.png?class=max)

Ханжонкова обогнал Александр Дранков, чья фирма сняла «Стеньку Разина». Для съёмки картины на более или менее общественно значимую тему требовались не только деньги, но и покровительство, или, как тогда говорили, протекция, которую он получил у всемогущего Столыпина. Именно день премьеры первого игрового фильма «Стенька Разин» 15 октября 1908 года считается датой рождения российского кино.

Кроме прямой цензуры была и другая проблема: пресса обвиняла кинематограф и в «обирании честных людей» (хотя плата за билеты была в иллюзионах минимальной), и в растлении нравов, и в пошлости, и в низведении уровня «игры первоклассных актеров к бесцветной симуляции».

![История становления советского кинематографа [1/2]](https://img3.vombat.su/images/post/big/03/05/2025/17462361050999_9a0a0f61-4b49-4b55-8baa-69e8618354bf.png?class=max)

Гончаров В. М.

Первым же по-настоящему признанным режиссёром стал Василий Михайлович Гончаров. За один 1909 год он снял 9 фильмов, но в последующие уже снимал по 2-3. Лента «Ермак Тимофеевич – покоритель Сибири» насчитывала уже 14 сцен и 460 метров. Летом 1915 года Василий Михайлович Гончаров скончался в постели, держа в руках повесть «Бедная Лиза» Карамзина, которую намеревался экранизировать.

Сюжет «Бедной Лизы», судьба «соблазненной и покинутой», станет эталонным для русской психологической драмы – ведущего жанра отечественного кино 1910-х. Основное производство было сконцентрировано в Москве и Петербурге. Но перед самой войной в Ялте был построен павильон (тогда их называли ателье). Около 100 картин было снято совместными трудами фирм «Ялтинского Голливуда» к 1918 году. В Москве же было снято более 250 фильмов.

Были у дореволюционного кино и свои прорывы. Многие из них касаются мультипликации и связаны с именем Владислава Старевича — всемирно признанный классик «седьмого искусства», и изобретатель объемной (кукольной) мультипликации. Его миниатюра «Стрекоза и муравей» (1913) пользовалась огромным успехом у публики, заслужила поощрение самого Николая II и была продана (что тогда было редкостью) в Англию, Францию и Америку.

![История становления советского кинематографа [1/2]](https://img3.vombat.su/images/post/big/03/05/2025/17462361094722_931ba4e0-538e-4962-8d6f-724486e4a193.png?class=max)

Исторический фильм «Оборона Севастополя» (1911), посвящённая событиям Крымской войны 1854–1856 годов, – общепризнанная веха в истории кино.

Во время войны резко сократился ввоз иностранных лент и это даже подстегнуло отечественное производство. Февральскую революцию магнаты встретили спокойно. В 1917 году выходят остросоциальные фильмы Евгения Бауэра «Революционер» и «Набат».

А вот Октябрьскую революцию деятели дореволюционной кинематографии встретили крайне враждебно. В их среде считалось моветоном отзываться о ней положительно, и уж тем более никто из них не думал снимать о ней какие-либо пропагандистские картины. Поэтому в 1918 году из 150 фильмов, выпущенных частными фирмами, не было ни одного, в котором хотя бы единым словом упоминалось о социалистическом перевороте в России.

Старая русская интеллигенция считала эту революцию настоящей трагедией для страны и была уверена, что после нее дни России-матушки сочтены. Поэтому не случайно на кинофабрике «Русь» в 1919 году был экранизирован роман эмигранта Мережковского «Петр и Алексей», в котором петровские реформы были изображены в целом «противными» богу, как и Октябрьская революция.

![История становления советского кинематографа [1/2]](https://img3.vombat.su/images/post/big/03/05/2025/17462361130721_69020955-9ba6-486a-b981-b10aad3d6680.jpg?class=max)

Понимая, что со старой кинематографией пути властей кардинально расходятся, большевики решили национализировать кинематограф. 27 августа 1919 года Ленин подписал декрет о переходе фотографической и кинематографической торговли и промышленности в ведение Народного комиссариата просвещения под руководством Луначарского.

После этого многие представители старой кинематографии предпочли покинуть страну. Однако были и такие, кто решил остаться и работать при новой власти. Среди последних были режиссеры – В. Касьянов, Б. Михин, А. Пантелеев; операторы – Ю. Желябужский, П. Ермолова; художники – В. Егорова, С. Козловский и многие другие.

Рождённые революцией

Многие из тех, кто вскоре станет гордостью того же советского кинематографа, были людьми из самых низов, по сути, люди социального дна, которые при прежнем режиме никогда бы не смогли подняться наверх. Советская власть им такую возможность предоставила.

Зоркая Н. М.

![История становления советского кинематографа [1/2]](https://img3.vombat.su/images/post/big/03/05/2025/17462361184143_dc914346-ad85-4ad8-b579-fe18903132b7.png?class=max)

Происходящее в СССР было уникальным явлением. Революция вынесла наверх тысячи, до того неизвестных людей. Отношение большевиков к кино как к искусству, а не как коммерческому продукту превращало режиссёров в художников мирового масштаба. Благодаря этому советский кинематограф задавал стандарты для всех стран.

Ведь в Голливуде кинематографисты никоим образом не считались художниками, что бы они сами ни воображали в своем деле. Сценаристы, актёры и режиссёры завоёвывали право быть художниками все 1930-е и 1940-е годы в многочисленных забастовках и стачках, доходящих до столкновений с полицией и наёмниками голливудских магнатов.

Борис Барнет до революции занимался профессионально боксом. Марк Донской и Фридрих Эрмлер пришли в большой кинематограф из следственных органов. Сергей Эйзенштейн по основной своей профессии был техником-строителем, потом работал военным переводчиком. То, что в 1920-е вошло в золотой фонд мирового киноискусства в качестве русского киноавангарда, без всякого преувеличения, было рождено Октябрем.

![История становления советского кинематографа [1/2]](https://img3.vombat.su/images/post/big/03/05/2025/17462361225222_7ea1535b-8a90-4823-af34-c6a4b0ce4d55.png?class=max)

![История становления советского кинематографа [1/2]](https://img3.vombat.su/images/post/big/03/05/2025/17462361267897_4f11d36a-f862-464f-9b50-2ba864f19226.png?class=max)

![История становления советского кинематографа [1/2]](https://img3.vombat.su/images/post/big/03/05/2025/17462361307207_c327d6f4-dff4-4e54-8b86-9bb2500ed72d.png?class=max)

![История становления советского кинематографа [1/2]](https://img3.vombat.su/images/post/big/03/05/2025/17462361348416_4c20c63b-1b20-43c9-bc00-1b98bd422f79.png?class=max)

1)Фридрих Эрмлер, 2)Дзига Вертов, 3) Лев Кулешов, 4)Сергей Эйзенштейн

Льву Кулешову принадлежит неоспоримая пальма первенства в разработке теории монтажа. Он считал монтаж абсолютом кинематографа. И хотя техника монтажа разрабатывалась в кино и до него никто из кинематографистов мира не отдал столько внимания монтажу и не осмыслил его роль в системе художественных средств экрана как Кулешов.

В историю кино он вошел своим «эффектом Кулешова» – монтажным сцеплением двух кадров, которые в своем единстве должны дать некое новое третье. Хрестоматийно известны его экспериментальные последовательные склейки тарелки супа, с детским гробиком, с кадром красивой женщины.

![История становления советского кинематографа [1/2]](https://img3.vombat.su/images/post/big/03/05/2025/1746236138564_6870c70b-801a-46b4-a893-5f2763107523.png?class=max)

Эффект Кулешова

Кулешов создал одну из первых в истории кино профессиональных школ киноактера, исследовал специфику кинематографической игры в ее существенных отличиях от театральной. Ученики Кулешова были выдающимися людьми, почти всех ожидало большое будущее в кинематографе: это Александра Хохлова, Всеволод Пудовкин, Борис Барнет, Владимир Фогель, Леонид Оболенский, Сергей Комаров, Петр Подобед.

Дзига Вертов начал работать в кинохронике в 1918 году, выпуская и монтируя номера журналов Кинонеделя и Кино-Правда, склеивая из хроникальных сюжетов полнометражную Историю Гражданской войны (1922). «Я – киноглаз. Я – глаз механический. Я, машина, показываю вам мир таким, каким только я смогу его увидеть», – писал Дзига Вертов в книге Киноки (сокращенное «кино-око»).

Застать «жизнь врасплох» – один из важнейших лозунгов, который именно Вертов ввел в мировую кинотеорию наряду с такими, как «киноправда», «киноглаз», «мир без игры» и другими закрепившимися термины. Cвоими фильмами, где эти теории реализовались, Дзига Вертов укреплял фундамент не только советского документализма 1920-х, но киноискусства XX века.

Сергея Эйзенштейна считают одним из пионеров семиотики – науки о системе знаков. Кинематографисты-педагоги опираются на опыт Эйзенштейна – руководителя мастерской во ВГИКе и других экспериментальных кинолабораториях. Его теоретические работы Монтаж аттракционов, Вертикальный монтаж, Неравнодушная природа и другие являют собой фундамент кинотеории и эстетики. «Революция дала мне в жизни самое для меня дорогое – это она сделала меня художником» – так начинается Автобиография, написанная Эйзенштейном в 1939 году.

Именно Эйзенштейну принадлежит первая экранная версия штурма Зимнего дворца в фильме «Октябрь» (1927), которая порой воспринимается как документальные кадры. Массовые сцены одно из крупнейших достижений советского кино.

Его фильм Броненосец «Потемкин» (1925), согласно данным статистики, имеет максимальное количество призов, дипломов, наград и стойко держит титул «фильма № 1 всех времен и народов». Рядом со Стачкой, Броненосцем «Потемкин», Октябрем Эйзенштейна встают Мать (1926), Конец Санкт-Петербурга (1927), Потомок Чингисхана (1928) Пудовкина и – чуть позже – Звенигора (1928), Арсенал (1929) Довженко.

Выходила масса критического и остросоциального кино. Протазанов в «Дон Диего и Пелагея», Пырьев в «Посторонней женщине» и «Государственном чиновнике» не стесняются изображать коррупцию и бездушие, Эрмлер смело изображает в «Парижском сапожнике» аморальные поступки комсомольцев.

Однако при всех своих огромных достижениях немое советское киноискусство не сумело решить одной важнейшей задачи. Оно не создало значительных образов-характеров людей своей эпохи. «За отдельными исключениями, они и не ставили перед собой задачи создания образов-характеров. Они видели смысл своего творчества в отражении великих идей и славных событий революции, отводя при этом образу человека подсобную роль. <…> В показе же событий отдельные люди либо олицетворяли целые социальные группы, становились образами-символами, либо растворялись в массе, превращались в ее детали», — пишет историк кино Н.А. Лебедев.

Важнейшее из искусств

Но Вертов, Эйзенштейн, Кулешов и другие гении, составившие своими усилиями пантеон шедевров мирового кинематографа — это лишь сверкающая вершина айсберга, которая и проплывает перед нашими глазами, всякий раз, когда мы говорим о советском кино двадцатых годов. Очень легко упустить весь тот комплекс противоречий, раздиравших советское кино и всё искусство.

![История становления советского кинематографа [1/2]](https://img3.vombat.su/images/post/big/03/05/2025/17462361428141_e4880ae8-a3ef-4204-bcae-edb8bbc8eb63.png?class=max)

Анатолий Луначарский, с октября 1917 года по сентябрь 1929 года народный комиссар просвещения.

Руководитель советского кино [Э.С. Кадомцев] пошел по пути коммерциализации. Но ведь нельзя получить прибыль за счет высокоидейных картин. <…> Правда, сейчас советские фильмы лучше посещаются, но это происходит оттого, что мы покупаем только те иностранные картины, которые можно приобрести за ничтожную сумму. Обыкновенно замалчивается факт, что «Броненосец “Потемкин”» у нас никакого успеха не имел. Зал премьеры более чем наполовину пуст. Предыдущая и очень хорошая картина Эйзенштейна «Октябрь» провалилась повсюду, в том числе в рабочих кварталах. Изумительная «Мать» Пудовкина, настоящий шедевр русского кинематографа, прошла в Москве очень тускло.

Луначарский, 1927 год

«Броненосец “Потёмкин”» провалился в советском прокате, а в лидерах тогда ходил приключенческий фильм «Багдадский вор» с Дугласом Фербенксом в главной роли. «Потёмкин» шёл во всём мире кроме Одессы, где он снимался, и которая увидела его последней в мире.

После образования СССР в большинстве республик были созданы свои национальные киностудии. Киносети постоянно разрастались. Только в Москве с 1921 по 1923 год число кинотеатров увеличивается в пять раз (с 10 до 50). Появляются первые кинопередвижки для обслуживания деревни. Однако Госкино тогда было не в состоянии удовлетворить резко выросший спрос. Рядом с Госкино возникают новые прокатные конторы — государственные, общественные и частные.

![История становления советского кинематографа [1/2]](https://img3.vombat.su/images/post/big/03/05/2025/17462361463493_8a353701-1f9d-42cd-914b-840a5a8c0092.png?class=max)

«Красные дьяволята» (1923) — один из первых советских хитов.

Новая экономическая политика (НЭП), проводившаяся тогда в стране оказывала на кино значительное влияние. И влияние это было не самым положительным. Частным компаниям было сложно рассчитывать на получение доходов от производства фильмов. Гораздо выгоднее было заниматься прокатом иностранных лент.

Купив за 3-5 тысяч рублей лицензию на право проката средней иностранной картины, можно было заработать на ней 50000-100000 рублей и больше. Тогда как постановка среднего советского фильма стоила этих самых 500000-100000 рублей, которые в лучшем случае и возвращались обратно в кассу. Эффективные собственники и чиновники острили: «Каждый не поставленный фильм — чистая прибыль для кассы».

Ещё в 1921 году Ленин, беседуя с Луначарским, говорил: «Если вы будете иметь хорошую хронику, серьезные и просветительные картины, то не важно, что для привлечения публики пойдет при этом какая-нибудь бесполезная лента, более или менее обычного типа. Конечно, цензура все-таки нужна. Ленты контрреволюционные и безнравственные не должны иметь место».

![История становления советского кинематографа [1/2]](https://img3.vombat.su/images/post/big/03/05/2025/17462361501917_3989f800-c9d8-4c9d-bdbb-12d0f8c19727.png?class=max)

Но экраны заполняли аполитичные, строго развлекательные ленты. Существовавшая тогда цензура легко закрывала глаза на идеологию фильмов если они были потенциально прибыльными. Ситуация не менялась вне зависимости от того в какой орган власти передавали все функции по цензуре сценариев и готовых фильмов, поскольку чиновники ничем не отличались от прежних по части коммерческой изворотливости.

Даже признанные мастера советской кинематографии в те годы снимали чисто коммерческие фильмы, как тогда писали, сильно ниже своего таланта. Так, Дзига Вертов снял «Одиннадцатый» (1928) и «Человек с киноаппаратом» (1929). А Лев Кулешов во второй половине 20-х снял ряд чисто проходных лент: «Журналистка» (1927), «Веселая канарейка» (1929), «Два-Бульди-два» (1929). При этом что касается организации съёмок многое заимствовалось у Голливуда.

![История становления советского кинематографа [1/2]](https://img3.vombat.su/images/post/big/03/05/2025/17462361540532_04881dc2-26e4-4ca3-a96c-bcf33b77f7b9.png?class=max)

![История становления советского кинематографа [1/2]](https://img3.vombat.su/images/post/big/03/05/2025/17462361579899_851ad775-1463-44b5-b948-ff289f809caf.png?class=max)

Дзига Вертов Человек с Киноаппаратом (1929)

К концу НЭПа художественное качество большинства советских фильмов оставляло желать лучшего. В разговоре с немецким кинодеятелем Белой Балашом Сергей Эйзенштейн говорил: «Русские фильмы действительно стали хуже. И для нас это не утешение, что они все еще лучше, чем буржуазные фильмы. Уровень действительно снизился. Это кризис переходного периода, который будет преодолен...».

Закат НЭПа и начало централизации

За годы НЭПа произошло сращивание бизнеса и государственных чиновников. На многих киностудиях царило кумовство, очковтирательство, приписки и воровство бюджетных средств. В феврале 1930 было образовано Союзкино при ВСНХ СССР, которое занималось развитием кинопромышленности, строительством киностудий и фабрик пленки, но и это не помогло.

![История становления советского кинематографа [1/2]](https://img3.vombat.su/images/post/big/03/05/2025/17462361622799_da9993f5-194f-4f1e-9a14-b6a19be493c2.png?class=max)

Агитационный плакат 1920-х годов.

«Поддающийся исчислению брак картин за 1930 год составил 2 млн. рублей. Перерасход смет по фильмам «Ненужная вражда» на 30%. «Праздник святого Иоргена» на 150%, «Пятилетка» на 222% и т.д.», — говорится в проекте постановления Президиума ЦКК ВКП(б) о чистке Союзкино.

Г

осударственные деньги режиссёры начинали воспринимать как свои собственные. Они завышали себе зарплаты настолько, что все причастные зарабатывали ещё на этапе производства, а до проката фильм и вовсе мог не дойти. Конечно, нецелесообразное финансирование определял не только злой умысел, но и кадровый голод. Порой чиновники от культуры были менее грамотны чем режиссеры и шли на поводу у творцов.

Особенно в этом отметились киностудии «Арменкино» и «Белгоскино». В марте 1934 года Абрама Роома уволили со студии «Совкино» и отдали под суд за перерасход средств во время съемок фильма «Однажды летом», но он отделался только увольнением. И таких случаев были десятки. Несомненно, свою роль в перерасходах играла и просто плохая организация производства.

Вскоре национальные киноорганизации были подчинены единому центру – Москве. Теперь они работали по единому плану, а доходы от кино, за исключением небольшой доли, шли обратно на финансирование кино. Актёры и режиссёры теперь получали зарплату и премии, а не часть прибыли как раньше. Был учреждён Комитет по делам искусств при СНК СССР.

![История становления советского кинематографа [1/2]](https://img3.vombat.su/images/post/big/03/05/2025/17462361662604_68d450b2-ec38-4be3-a1b2-52320562be73.png?class=max)

Режиссер Александр Довженко на съемках фильма «Аэроград» в 1930 году

У централизации были и другие экономические причины. СССР оставался довольно бедной страной и стихийный выпуск фильмов создавал конкуренцию, которая разоряла отдельные компании и студии. Это вело к убыткам, которые государство не могло себе позволить. Нужно было плановое производство фильмов, чтобы картины одного жанра и тематики не сталкивались в прокате. Нельзя сказать, что при централизации производства были сведены к нулю все хозяйственные злоупотребления. Однако несомненно, что их стало в разы меньше.

Тем не менее, за годы НЭПа была создана материально-техническая база кинематографии, но по-прежнему зависимая от иностранной техники и особенно плёнки (больше половины её было импортной). В Москве, Ленинграде, Киеве, Тбилиси, Ереване, Баку, Ташкенте, Одессе, Новосибирске и ряде других городов были построены крупные киностудии, просуществовавшие до конца Советского Союза. Количество киноустановок выросло с 1000 в 1914 году до 26000 в 1931 году. Была организована сеть прокатных контор, регулярно снабжающих киноустановки новыми фильмами.

К 1928 году НЭП был уже на излёте, а проблема коммерциализации кино назрела и перезрела.

Самая большая ошибка в нашем киноделе – это то, что нет политического руководства. Есть коммерческая организация, Совкино, которая интересуется только коммерческой стороной, вопросом прибылей, а идеологической и художественной сторонами не занимается. <…> Темы картин не отвечают современным, выдвигаемым жизнью вопросам. <…> Нет органа, который бы занялся тематической проработкой вопросов борьбы с бюрократизмом и т.д. путём кино. <…> Цель другая – культурная революция, а не коммерция. Поэтому и происходит захирение кино в Америке, что там цель – только коммерция.

![История становления советского кинематографа [1/2]](https://img3.vombat.su/images/post/big/03/05/2025/1746236169611_30e99e07-c244-498f-90aa-4a2db8deda77.png?class=max)

«Броненосец "Потемкин"». На снимке — съемочная группа во главе с режиссером Сергеем Эйзенштейном.

Проблема была в том, что возникло два кино – новаторское и революционное, на которое государство всегда было готово выделять деньги, но остававшееся уделом меньшинства и оставленный на откуп частным студиям массовый прокат, который заполнялся дешёвым в производстве ширпотребом, не несущим никакой смысловой нагрузки.

В 1929 году вышел фильм Эйзенштейна «Старое и новое», посвящённый первым годам коллективизации. Как отмечала критика, все изобретательные художественные решения показывает только одно – гениальный художник Эйзенштейн, проживший в городе всю жизнь, просто не знает и не понимает свою страну, остававшуюся преимущественно крестьянской. А показанные герои имели мало общего с реальными крестьянами. В ходе дискуссий стало ясно, что в деревне показывают картины, которые ей не нужны и практически не выходят, которые деревне интересны.

![История становления советского кинематографа [1/2]](https://img3.vombat.su/images/post/big/03/05/2025/17462361729525_0ef4a5d6-b2b0-402a-b256-f5ad61712189.jpg?class=max)

Кадр из «Старое и новое» (1929)

В январе 1929 года ЦК ВКП (б) выпустил постановление «О руководящих кадрах работников кинематографии». Было принято решение на форсированное привлечение талантливой молодёжи из крестьянской из рабочей среды в режиссуру и сценарные мастерские, который будут говорить с народом на одном языке.

В 1930-х годах в культурной политике был актуален «призыв ударников в литературу», проводившийся под эгидой Максима Горького. Отчасти для этого в 1933 годах был введён 7-часовой рабочий день, а на предприятиях начали форсировано создавались условия для культурного и творческого роста рабочих. Их старались привлекать к различным культурным мероприятиям, печатать романы, повести и рассказы, написанные рабочими. Руководство страны возлагало на них большие надежды.

«Танька Трактирщица» или «Броненосец “Потёмкин”»?

С приходом звука политическая роль кино ещё больше возросла. Развернулась дискуссия о дальнейшем развитии советского кино. Известный тогда режиссер Павел Петров-Бытов (его последний фильм «Водоворот» о советской деревне имел большой успех у рядовой публики) в статье «У нас нет советского кинематографа» журнала «Жизнь искусства» в 1929 году заявил, что фильмы Эйзенштейна, Козинцева и Трауберга непонятны рабоче-крестьянским массам. В качестве положительного примера Петров-Бытов привел фильм «Танька-трактирщица» Бориса Светозарова, который по своей кассовости сравнялся с другим хитом – «Красными дьяволятами».

В «Таньке...» речь шла о дочери трактирщика, которая мечтает вступить в пионерский отряд, но ее отец всячески этому противится. Когда ситуация достигает критической точки, трактирщик решается на преступление: подговаривает хулигана расправиться с руководителем пионерско-комсомольского драмкружка. Но все, естественно, заканчивается хеппи-эндом: руководителя спасают, Таньку принимают в пионерский отряд, ее отца сажают в тюрьму, а в трактире открывают общественную чайную.

![История становления советского кинематографа [1/2]](https://img3.vombat.su/images/post/big/03/05/2025/17462361759447_05560ade-048f-4e87-8914-c0d9a103dc43.png?class=max)

«Танька Трактирщица» (1928)

В постановлении ЦК ВКП (б) «О советской кинематографии» от 8 декабря 1931 года говорилось: «Задача советского кино заключается в том, чтобы создать кинокартины такого качества, чтобы обеспечить стремление рабочих и колхозников получить от кино развлечение, отдых, поднятие своего культурного и политического уровня как строителей социализма. В соответствии с этим и должно определяться содержание кинокартин. Кино должно в высоких образцах искусства отобразить героическую борьбу за социализм и героев этой социалистической борьбы и стройки, исторический путь пролетариата, его партии и профсоюзов, жизнь и быт рабочих, историю гражданской войны; оно должно служить целям мобилизации трудящихся на укрепление обороноспособности СССР».

Автор Козловский Дмитрий

Я нашел где растут грибы в Подмосковье!

Доброго дня. Хочу рассказать немного о нашем "маленьком" кото-прайде. Маленький он по занимаемой площади, но не по содержанию. Живет у меня 22 котофея. Как они появились, описано здесь Ответ на пост «Прибавление)»

Итак, с чего начать? 22 котана, каждый со своим характером, но живут в относительном мире и согласии, ну, почти всегда). Утро начинается , как в принципе, в любой семье, где есть котики.

Надо отдать должное, моим хвостатым, они стоически ждут пока я проснусь. Но, раз уж встала, вот тут начинается. Вся братия бежит к мискам, обгоняя друг друга. Могут случайно и затоптать, двуногую, но это не их проблема. Если замешкалась, и вот прям с ходу не насыпала еды начинается ария голодных под управлением нежравших. Причем орут и мечутся так, словно их не кормили ни когда, вообще. Поверите, если скажу, что лотки могут быть расходным материалом? Нет? Зря. Мои ломают их минимум раз в неделю. Как? Да просто. Прыгнул, со шкафа, и только хрясь, сломалось. Вообще, уровень шкодливости у нас иногда зашкаливает. А всё потому, что виновника то не найти. Поди ка разберись. На днях пришла из магазина, прикупив по мимо прочего бумажные полотенца и упаковку бумаги. И появилась срочная потребность отойти, бросив это все на холодильник, ну что будет то....бумага. Как я ошибалась.

Не было меня минут 15.... открыв дверь, я сначала, даже не поняла, что произошло. Весь пол был устлан ровным слоем белых мелких клочков. И ведь даже люлей выписать не кому, все сидят, с невинными мордами, и только мелочь продолжает носиться в этом великолепии, нападая друг на друга из под этих обрывков. Уборка. О, это отдельный квест. Подмести. Вы пробовали подметать, когда у вас прям в процесе пытаются сожрать веник. И я не шучу. Они жрут его с таким упоением, как будто ни чего вкуснее в жизни не ели. Помыть пол...конечно, если отберёшь тряпку. Кисям очень нравиться на ней ездить, ну или просто ловить, если сесть не удалось. Постель. Вы пробовали застилать постель с таким количеством котов. То ещё приключение. Ну, а потом конечно опять кушать. Аргументы, что уже если не действуют. Вообще.

Ну и конечно, ночные вокханалии. Маршрут строго отработан, до мелочей. Подоконник, кровать, стол , холодильник, шкаф. Кто то спал? Фигня какая. Пошли в обратном направлении. Иногда, не все успевают затормозить перед дверью, ну мало места, а разгон уже взяли. На шкафу тоже не все успевают затормозить... и тогда, раздается хрясь. Если что то не убрала, ну ни кто не виноват). Вот в принципе, краткое содержание наших будней. И всем этим милым созданиям я ищу дом. На самом деле они очень благодарные. Ласковые, ждущие общеня. Для одного человека 22 киси, особенно в ограниченном пространстве, это очень много. Очень не просто, во всех смыслах, особенно в финансовом. Надеюсь, что все они найдут своих самых добрых и отзывчивых людей. Буду очень признательна за любую информацию о кото-семействе. За плюсы, репосты и любые упоминания. С благодарностью приму любую помощь.

Москва и М. О

тел: +7 995 897 46 39

@AlexX9054 телеграмм

https://vk.com/wall743501570

https://dzen.ru/id/6321bd17a2f11f7cfb736ca9

Огромное спасибо всем, кто помогает и поддерживает.

Итак, наткнувшись на тупик, мы поехали искать наш храм другой дорогой. Навигатор повёл нас мимо госпиталя Августы Виктории и завёл в арабский сектор.

.

.

В конце дорога стала совсем узкой и практически отвесной.

Вид с парковки. Ура, мы на месте!

Ещё немножко пешком.

.

Далее по указателю.

.

.

Нам сказочно повезло. Мимо шли паломницы из Владикавказа и мы попали на территорию вместе с ними.

Фотографии не передают всю красоту данного места. Просто райские кущи.

И наконец он, храм моей мечты.

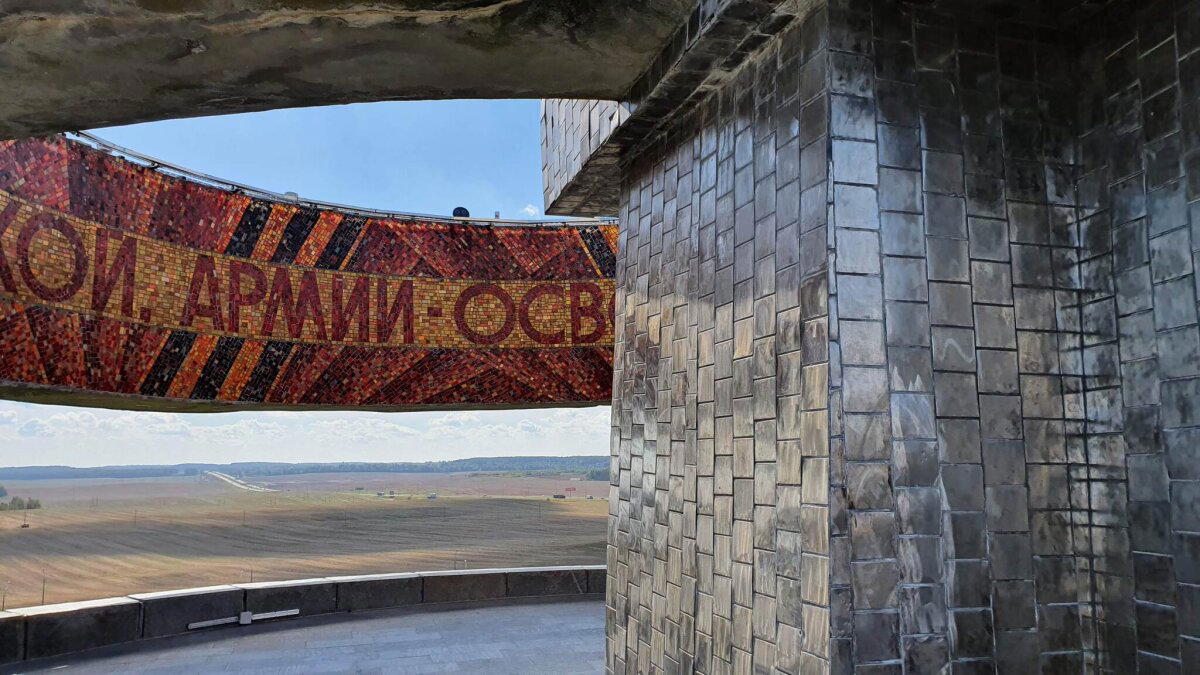

Церковь Святой Марии Магдалины в Гефсимании — русская православная церковь в Восточном Иерусалиме. Расположена в Гефсимании, недалеко от гробницы Богородицы, на склоне Елеонской горы. Построена в память об императрице Марии Александровне на средства императорской семьи. Освящена в 1888 году в честь святой Марии Магдалины. С 1921 года в церкви хранятся мощи святых преподобномучениц великой княгини Елизаветы Федоровны и инокини Варвары.

Храм является главной церковью женского Гефсиманского монастыря и принадлежит Русской духовной миссии.

.

.

Удивительное место. С одной стороны мусульманская святыня, с другой - христианская. А между ними иудейские.

.

.

.

.

Внутрь мы не пошли, так как я неверующая и побоялась нарушить что-нибудь. Мы и так, считай, обманом проникли на территорию.

Продолжение следует...

Любимое занятие кота - ловить в полёте резинку для волос :)

Пару лет назад в Сочи. Их там 3 летало в радиусе полукилометра. Первый вопрос, который пришёл на ум - а рыбы там тоже летают вместе с этой водой?

Ссылочки на меня:

@vrom1990

Популярная порноактриса Ева Эльфи стала новым амбассадором одной известной букмекерской компании и они снимают очень смешные ролики)

Батя просто бесподобен:

Телеграм-канал Ozzysports - https://t.me/ozzysports/4313

Бот доступен по той же ссылке - t.me/silero_voice_bot или просто @silero_voice_bot в телеграме.

Что стало лучше:

- Мы сильно ускорили работу бота и пофиксили баги, которые воспринимались пользователями как зависание;

- Боту сделали инлайн режим. Идем в самого бота, проходим капчу, потом уже можно пользоваться просто через @silero_voice_bot (подробности в /help или /inline);

- Мы вернули функцию генерации видосов. В начале сильно тормозила именно заливка видосов в телегу, но мы решили это, просто добавив мощности серверу, где крутится бот;

- У бота убрали характерное "заикание", которое возникало на запятых;

- Боту дали возможность генерации сразу целых небольших диалогов. Подробнее в /help и /speak, а тут просто пример команды:

/speak arthas Весь город должен быть уничтожен!

/speak uther Как ты мог даже подумать об этом?

/speak uther Должен быть какой-то другой путь!

/speak arthas Проклятье, Утер!

/speak arthas Как будущий король я приказываю тебе очистить этот город от солдат тьмы!

PS

Инструкция как делать такие видосы.

Телеграм канал с новостями бота.

Открытие первого созыва Государственного Совета и Государственной Думы 27 апреля 1906 года.

Качество видео было улучшено для более приятного просмотра.

Буду рад получить конструктивную критику и предложения для совершенствования своих будущих работ. Если вам что то не нравиться сделайте лучше.

Описание: В звуковом оформлении использованы оригинальные граммофонные записи 1906-1915 года.

В хронике запечатлен вынос в Георгиевский тронный зал Зимнего дворца императорских регалий и выход Николая II с императрицами Марией Федоровной и Александрой Федоровной. Торжественное богослужение совершает высокопреосвященнейший митрополит Антоний в сослужении митрополитов московского – Владимира, киевского – Флавиана, архиепископов и епископов и придворного духовенства. Император восседает на престол. Министр императорского двора В. Б. Фредерикс подает императору тронную речь. Император стоя произносит речь. После окончания тронной речи Николай II с императрицами Марией Федоровной и Александрой Федоровной в церемониальном порядке выходят из Георгиевского тронного зала Зимнего дворца. Далее в кадре - молебен в зале заседаний Государственного Совета в помещении Дворянского собрания. Первое заседание Государственной Думы первого созыва в помещении Дворянского собрания.

Российский государственный архив кинофотодокументов

данное видео представляет собой черно-белый негатив-оригинала.

Источник электронной копии: РГАКФД

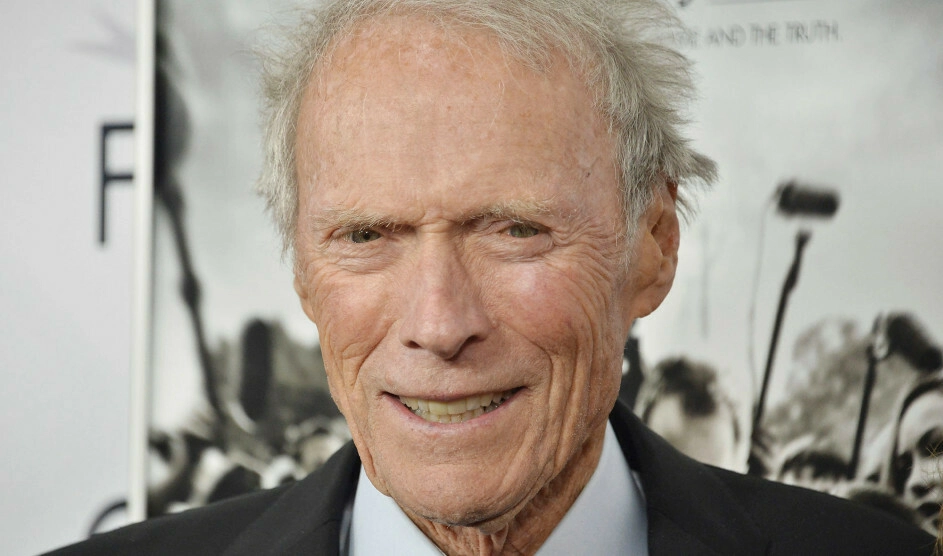

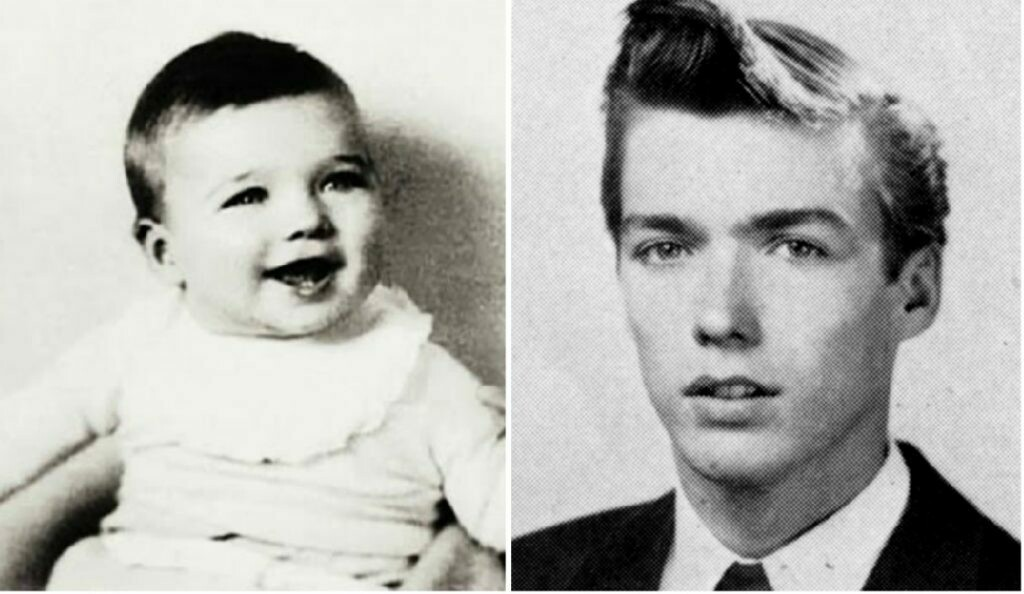

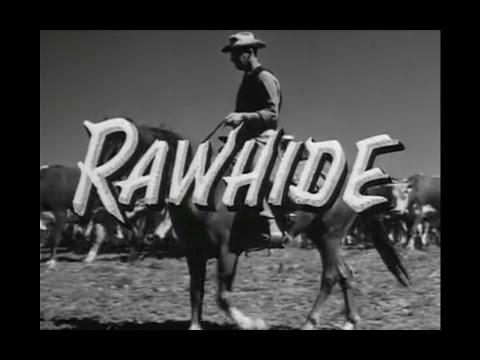

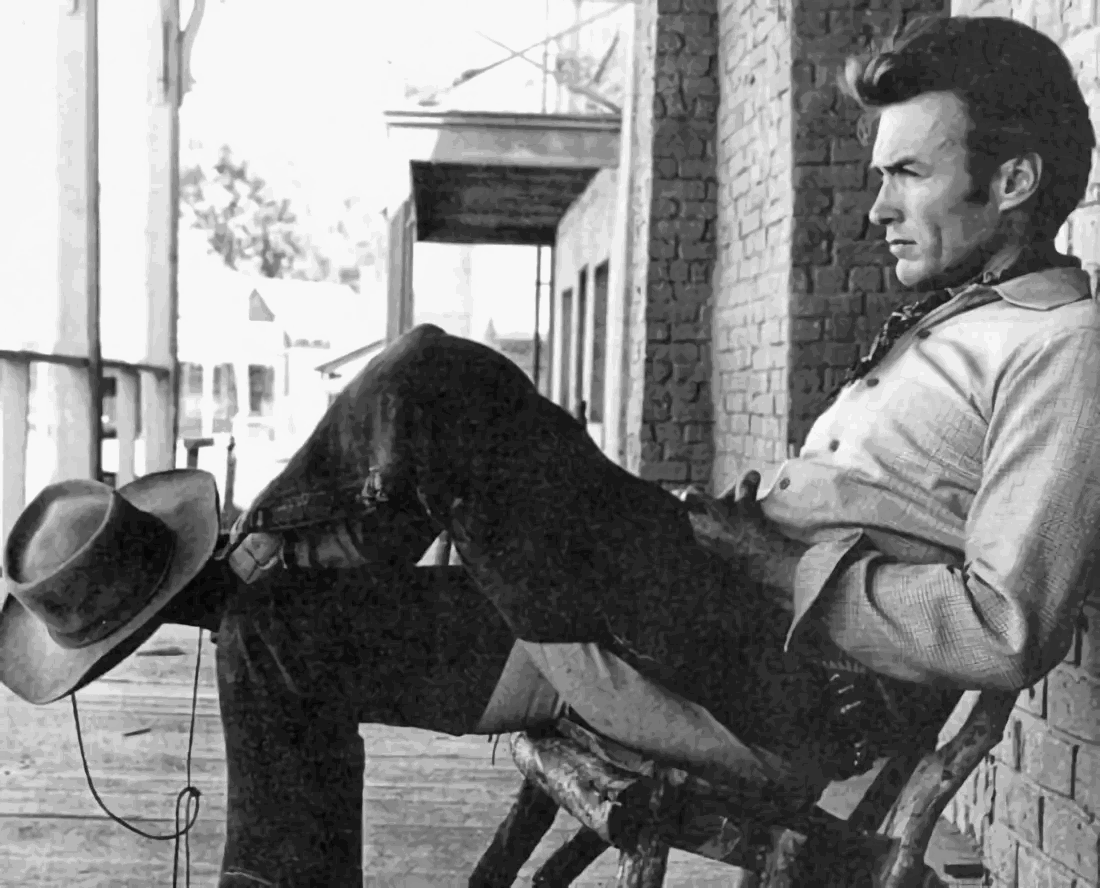

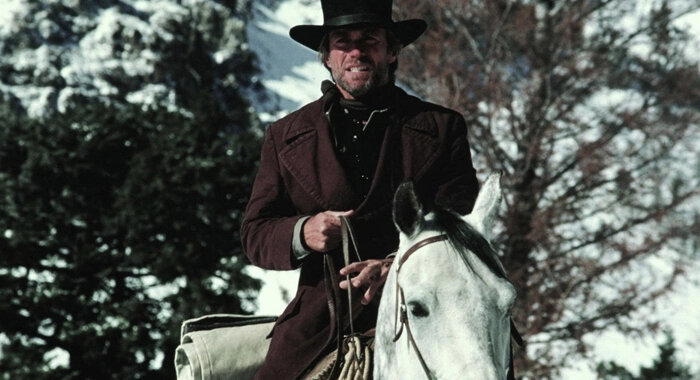

Рассказываем о тяжелой молодости, поздней славе и плодотворной старости легендарного актёра и режиссёра.

В мае этого года Клинту Иствуду исполнилось 92 года, и он продолжает стабильно выдавать на суд публики качественные и цепляющие фильмы. А ведь дорога Иствуда к славе была совсем нелегка, американские критики отказывали ему в признании даже тогда, когда картины с участием актёра рвали прокат на клочки.

Тяжёлая молодость

Клинт Иствуд родился в 1930 году, в самый разгар Великой Депрессии. Вокруг царила безработица, и все тридцатые годы семейство Иствудов колесило по Западному побережью в поисках работы. Только в 1940 году Клинтон Иствуд-старший нашёл постоянное занятие, и семья осела в калифорнийском городке Пидмонт.

Учеба в школе давалась Клинту нелегко, в старших классах юноша даже оставался на второй год. Иствуд с рождения не отличался терпением, и монотонный учебный процесс быстро вгонял парня в скуку. Не любил он и командных занятий — тренеры хотели сделать из высокого и статного парня баскетболиста, но Клинт больше интересовался индивидуальными видами спорта — плаванием, теннисом и гольфом.

В старших же классах мог состояться и актёрский дебют Иствуда — учителя попытались уговорить юношу присоединиться к школьной театральной труппе, но Клинт отказался. Как он сам вспоминает, в те годы его интересовали только быстрые машины, да красивые девушки.

Школьный аттестат волновал Иствуда ещё меньше. Друзья до сих пор расходятся во мнениях, закончил Клинт среднюю школу или нет. Учиться дальше он точно не пошёл. Иствуд увлёкся игрой на пианино, записался на курсы автомехаников, а затем успел поработать на целлюлозном заводе в Сиэттле, спасателем на пляже в Малибу и пианистом в баре в Окленде.

В 1951 году Иствуда призвали в армию. Клинту светила отправка на войну в Корею, однако весь срок службы он провёл на военной базе Форт-Орд в Калифорнии, где снова работал спасателем. Друзья поговаривают, что на это могла как-то повлиять тогдашняя девушка Иствуда — он встречался с дочерью офицера, отвечавшего за распределение личного состава.

30 сентября 1951 года Клинт едва не погиб. Самолёт-бомбардировщик, на борту которого рядовой Иствуд возвращался из увольнительной в Сиэттле, совершил вынужденную посадку на воду в нескольких милях от берега. Иствуд доплыл до суши, держась за спасательный плотик.

Я подумал, что могу умереть. Но потом я напомнил себе, что люди выбирались и не из таких передряг. Так что я не спускал глаз с огней на берегу и продолжал плыть.

Клинт Иствуд

Трудный старт

Вернувшись из армии, Иствуд продолжил перебиваться случайными заработками: снова работал спасателем на пляже, копал ямы для бассейнов, работал консьержем в жилом доме, а по ночам заливал бензин на заправке.

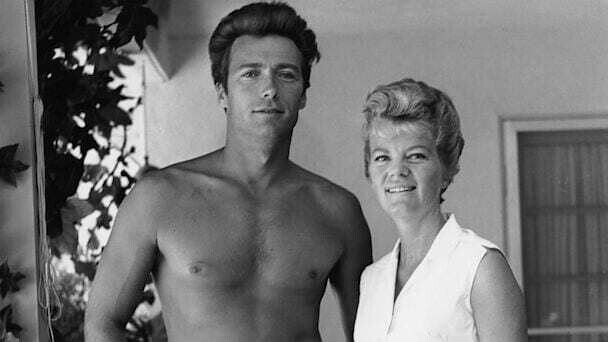

В июне 1953 года на слепом свидании Иствуд познакомился с молоденькой секретаршей по имени Мэгги Джонсон. Пара быстро сошлась и уже в декабре сыграла свадьбу.

Клинт Иствуд и Мэгги Джонсон

Примерно в то же время армейские приятели посоветовали Иствуду попытать силы в кино. Совет оказался дельным. Высокий, статный молодой человек быстро привлёк внимание, и в апреле 1954 года Иствуд подписал пятилетний контракт со студией Universal.

В то время в Голливуде царила так называемая «студийная система»: весь кинорынок был поделён между пятью крупнейшими студиями, каждая из которых располагала собственными производственными мощностями и постоянным персоналом. Все актёры, начиная от массовки и заканчивая суперзвёздами, заключали со студией долгосрочные контракты на кабальных условиях.

Студийные боссы решали, кто в каких фильмах будет пробоваться, но даже контрактным актёрам сначала приходилось пройти кастинг. За отказ от исполнения условий контракта полагались солидные штрафы, зато со стороны студии контракт мог быть расторгнут в любой момент. Словом, карьеры звёзд первой величины зависели от капризов студийного руководства. Подобная система просуществовала до середины шестидесятых годов.

Зарплата Иствуда составляла 100 долларов в неделю, но на практике он получал даже меньше. Все студии задействовали своих постоянных актёров на протяжении всего 40 недель в году, а оставшиеся три месяца контрактники сидели и без работы, и без зарплаты.

Первые месяцы Иствуду пришлось тяжело. Ему не доставало навыков, он не знал, как правильно вести себя в кадре, и в результате большую часть года Клинт провёл на курсах по повышению актёрского мастерства, и лишь изредка ему удавалось мелькнуть в кадре в эпизодической роли.

За год Клинт прибавил в мастерстве и даже получил две роли побольше, но первый фильм с его участием провалился в прокате, и его экранное время во втором существенно сократили. А затем студия и вовсе разорвала с Иствудом контракт. По неофициальной версии — за излишне выпирающий кадык.

После увольнения Иствуд перебивался эпизодическими ролями на телевидении. Он продолжил посещать актёрские курсы, много работал в тренажерном зале, но уже начинал подумывать окончательно завязать с кинематографом и вернуться к рытью ям для бассейнов.

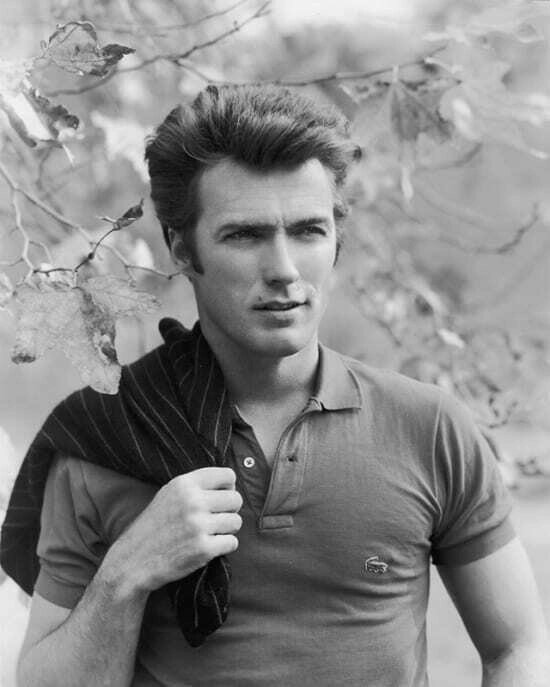

Но прежде чем Иствуд успел уйти, его агент Билл Шиффрин уговорил подопечного поучаствовать в кастинге нового вестерна на канале NBC. Не успев дойти до проб, Иствуд наткнулся в коридоре на исполнительного продюсера Роберта Спаркса и настолько впечатлил его своим внешним видом, что роль практически оказалась у актёра в кармане. И действительно, скоро Клинт Иствуд был взят на роль молодого ковбоя Роуди Йейтса в телесериале «Сыромятная плеть».

«Сыромятная плеть» не стала шедевром на все времена, но рейтинги показывала приличные и продержалась на телевидении целых 7 сезонов. Иствуд был одним из трёх актёров, что появились во всех 217 эпизодах сериала.

И хотя «Плеть» наконец-то дала Иствуду настоящую, полноценную работу и стабильный заработок, сам Клинт был не очень доволен. И дело даже не в том, что «Сыромятную плеть» снимали по 12 часов в день шесть дней в неделю, а летние перерывы между съёмками составляли всего три или четыре месяца. Актёра не устраивал его герой.

Хотя Иствуду было уже под 30, выглядел он гораздо моложе, и роли, соответственно, получал такие же — наивных, зелёных, неоперившихся щеглов. Таких как Роуди Йейтс в первых сезонах «Плети».

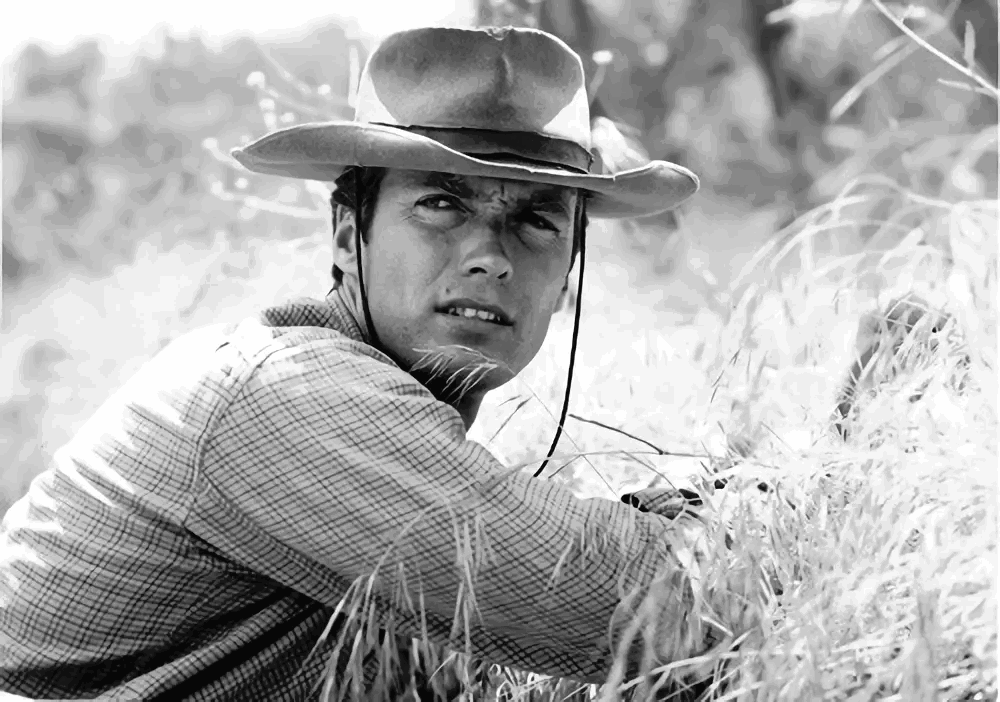

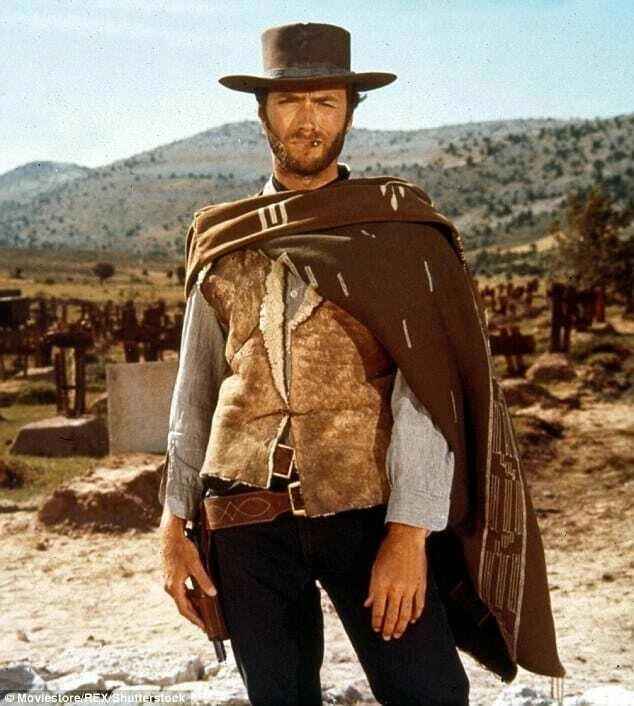

Поэтому, когда в 1964 году Иствуду предложили провести летний перерыв между двумя сезонами «Плети» в Испании на съёмках малобюджетного европейского вестерна от никому не известного итальянского режиссёра, Иствуд согласился. Условия на съёмочной площадке были спартанскими, деньги смешными, даже старое пончо и короткие сигары — две неотъемлемые части своего образа — актёру пришлось привезти с собой.

Но вот герой... Спокойный, молчаливый, хладнокровный, опасный, вечно настороженный стрелок разительно отличался от всех ролей, которые прежде приходилось играть Иствуду. Это был его шанс избавиться от прилипшего к нему амплуа хорошего, правильного сопляка. Фильм назывался «За пригоршню долларов», режиссёра звали Серджио Леоне, и да, после премьеры Клинт Иствуд навсегда избавился от амплуа правильного, зелёного сопляка.

В «Сыромятной плети» я жутко устал играть пай-мальчика, героя, который целует пожилых леди и собачек и со всеми жутко добр и обходителен. Я решил, что настала пора стать антигероем.

Клинт Иствуд

Человек без имени, как стали называть персонажа Иствуда в дальнейшем (при том, что в каждой части у него было имя), был традиционным героем вестерна, лишенным привычных черт традиционного героя вестерна — чрезмерной и неуместной галантности и сожаления от необходимости прибегать к насилию.

Это был циничный, жестокий и расчетливый человек, выживающий в столь же циничном и жестоком мире, и в этом плане Человек без имени, он же Джо, Однорукий и Блонди, оказался идеальным героем своего времени — неоднозначных, контркультурных, революционных шестидесятых.

Я хотел сыграть эту роль с минимум слов и передать своего персонажа через движения и его отношение к происходящему. Я долго мечтал о подобном персонаже, прошлое которого покрыто тайной. Это всё вызвано тем долгим временем, что я провёл на съёмках «Сыромятной плети». Я чувствовал, что чем меньше он говорил, тем сильнее становился и тем больше рос в воображении зрителей.

Клинт Иствуд

Иствуд ещё дважды ездил в Европу летом 1965 и 1966 годов, и хотя «Долларовая трилогия» появилась в США только в 1967 году, фильмы были довольно успешны и сделали Иствуда звездой, и на него появился спрос уже в Америке.

«Вздёрни их повыше», «Там, где гнездятся только орлы» и «Блеф Кугана» окончательно закрепили репутацию актёра. А затем Иствуд получил роль инспектора Гарри Каллахана в полицейском боевике Дона Сигела «Грязный Гарри».

Правосудие носит «Магнум» 44-го калибра

Если «Долларовая трилогия» Серджио Леоне сделала Иствуда звездой, то «Грязный Гарри» превратил актёра в суперзвезду.

Зрители влюбились в жёсткого, брутального, но эффективного и справедливого копа, который ни во что не ставил бездействующую, прогнившую, тяжеловесную и медлительную бюрократическую систему и частенько нёс правосудие своим «Магнумом» 44-го калибра.

Разумеется, подобная трактовка правосудия пришлась по нраву далеко не всем. Авторитетный кинокритик Полин Кил подвергла «Грязного Гарри» разгромной критике за «пропаганду неприкрытого фашизма». Благодаря выступлениям Кил за Иствудом на долгие годы закрепилась репутация помешанного на оружии ультраправого консерватора. И это при том, что сам Иствуд многие годы выступает за ограничение права на свободное владение оружием.

А ведь по сути Грязный Гарри был логическим продолжением «Долларовой трилогии». И инспектор Каллахан, и Человек без имени не имеют особого уважения к государственным институтам и предпочитают решать проблемы при помощи верного шестизарядника. Против методов работы Человека без имени и других персонажей вестернов никто не возражал — все словно бы соглашались с тем, что в эпоху освоения Дикого запада на Фронтире был прав тот, кто быстрее выхватывал ствол. Но как только действие фильмов с Иствудом переносилось в современность, отстреливающий бандитов социопат с револьвером сразу же превращался в фашиста.

Справедливости ради, подобное противоречие не продлилось долго, и уже через десять лет такого рода полицейские боевики стали считаться классикой жанра и помогли сделать карьеру таким людям как Мэл Гибсон, Брюс Уиллис и Сильвестр Сталлоне.

Человек без имени и Грязный Гарри — две самые известные роли Клинта Иствуда, но в обоих случаях он был далеко не первым выбором на эту роль. Серджио Леоне видел в роли Человека без имени Чарльза Бронсона, Генри Фонду или Ричарда Харрисона, а продюсеры «Грязного Гарри» мечтали заполучить на главную роль Роберта Митчама, Стива Маккуина или Фрэнка Синатру.

Несмотря на то, что за Иствудом закрепилась слава настоящего героя боевика, сам он считал себя в первую очередь характерным актёром. И пусть Клинт и не думал отказываться от ролей в крупнобюджетных боевиках и блокбастерах (в конце концов, именно такие роли приносили больше денег), он старался чередовать такие проекты с менее масштабными, более ориентированными на чувства и мысли персонажей проектами, особенно если эти проекты представляли для него какой-то вызов как для актёра.

Некоторые решения Иствуда были совсем неочевидны, как, например, его желание сняться в мюзикле «Золото Калифорнии». С другой стороны, самые абсурдные порой оказывались и самыми удачными, например, комедийный боевик «Как ни крути — проиграешь», где напарником Иствуда на съёмочной площадке был орангутанг, оказался одним из самых кассовых в карьере актёра.

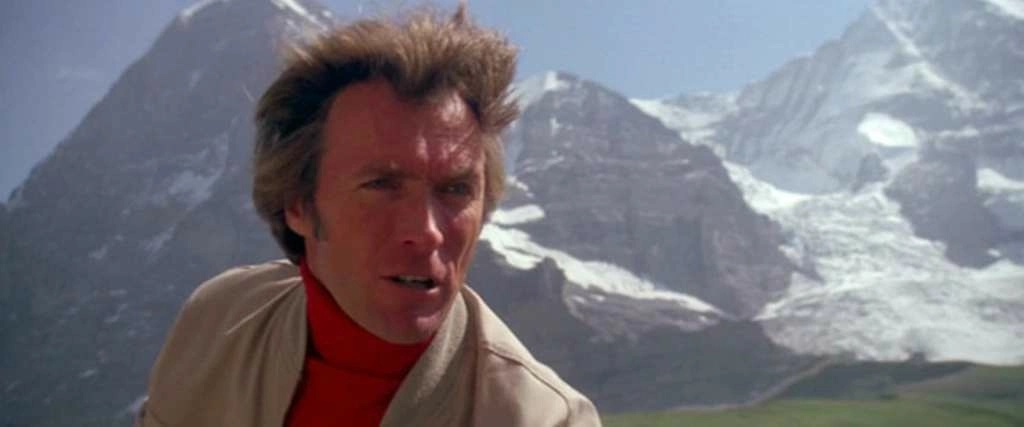

Иствуд никогда не бежал от трудностей и не стеснялся принимать удар на себя. В 1975 году во время работы над «Санкцией на пике Эйгера» Клинт узнал, что ряд запланированных для съёмок сцен слишком опасен для его дублёра. Вывод? Надо сняться в них самому! Иствуд прошёл усиленный курс тренировок, куда входили занятия по альпинизму, и отснял все сцены самостоятельно.

С другой стороны, как звали мерзавца-режиссёра, который был готов подвергнуть съёмочную группу и ведущего актёра риску? Клинт Иствуд.

По ту сторону камеры

Ещё одной давней мечтой Иствуда была режиссура. Коллеги актёра вспоминали, что после завершения своих сцен Клинт не уходил в свой трейлер, а оставался на площадке, наблюдая за работой режиссёра и съёмочной группы и порой задавал уточняющие вопросы. Ещё на деньги, полученные за съёмки в «Долларовой трилогии» Иствуд основал собственную производственную компанию, которая затем и занималась съёмками всех фильмов Иствуда-режиссёра.

Самое большое влияние на Иствуда оказали Серджио Леоне и Дон Сигел, с которым Клинт познакомился на съёмках «Блефа Кугана». У Леоне Иствуд перенял размеренную манеру повествования, неспешно катящегося к ударному, динамичному финалу. Но особенно нетерпеливый и легко поддающийся скуке Иствуд впечатлился режиссёрским стилем Дона Сигела. «Дон снимал очень быстро, — вспоминает Иствуд, — он всегда приходил на площадку, в точности зная, что именно он хочет запечатлеть на плёнку. Никаких лишних дублей — он никогда не делал ничего сверх необходимого. Он научил меня, что у режиссёра всегда должно быть чёткое видение своего фильма и полное понимание того, как именно ты хочешь этого добиться».

Режиссёрский дебют Иствуда состоялся в 1971 году, когда он поставил малобюджетный, но крепкий, динамичный и напряжённый триллер «Сыграйте мне туманно», в котором сам же и исполнил главную роль. Главный герой фильма, популярный радиоведущий, заводит роман с одной из своих слушательниц, однако случайная связь превращается для героя в кошмар, когда девушка проявляет признаки навязчивого поведения и начинает преследовать своего кумира.

С тех пор Иствуд поставил около сорока фильмов самых разных жанров, бюджетов и масштабов — он снимал вестерны и боевики, комедии и полицейские драмы, остросюжетные триллеры и байопики, эпические военные полотна и камерные драматические истории.

Многие из этих картин хорошо выступили в прокате, были отмечены жюри и судейскими комитетами различных премий, но с момента режиссёрского дебюта Иствуда прошло примерно полтора десятилетия, прежде чем до широкой публики дошло, что Клинт Иствуд — это не просто суровый мужик с сигарой в зубах и шестизарядником.

Долгий путь к признанию

Иствуд снимал кино с начала семидесятых, играл в самых необычных и разнообразных проектах, но в сознании массового зрителя он продолжал оставаться молчаливым стрелком, одетым либо в ковбойскую шляпу, либо в пиджак-тройку.

При этом Иствуд ещё во второй части «Грязного Гарри» занялся деконструкцией своего образа антигероя, но анти-милитаристский позыв «Высшей силы» и вышедшего в 1976 году вестерна «Джози Уэйлс — человек вне закона» прошёл мимо внимания публики.

Правда, картины с Иствудом в главной роли продолжали делать кассу, «Грязный Гарри» начиная с третьей части вернулся к своим корням, а Иствуд к началу восьмидесятых получал до шестидесяти процентов от прибыли фильмов со своим участием.

Вестерны. Давно минувшая эра, когда пионеры, одиночки действовали самостоятельно, без какой-либо помощи со стороны общества. Обычно вестерны как-то связаны с темой мести, а главный герой не вызывает полицию, а несёт возмездие сам. Будто Робин Гуд. Это последний рубеж маскулинности. Романтический миф, хотя сегодня трудно думать о чём-то романтическом. А в вестерне, подумать только, описываются времена, когда человек был один, верхом на лошади, в краях, которых ещё не испортила рука другого человека.

Клинт Иствуд о философской природе своей любви к вестернам

И только в 1985 году, когда Иствуд поставит философский вестерн «Бледный всадник» (разумеется, с собой в главной роли), мрачную историю о морали, справедливости и немного о сверхъестественном, он, наконец, получит столь давно искомое им признание как художника и режиссёра.

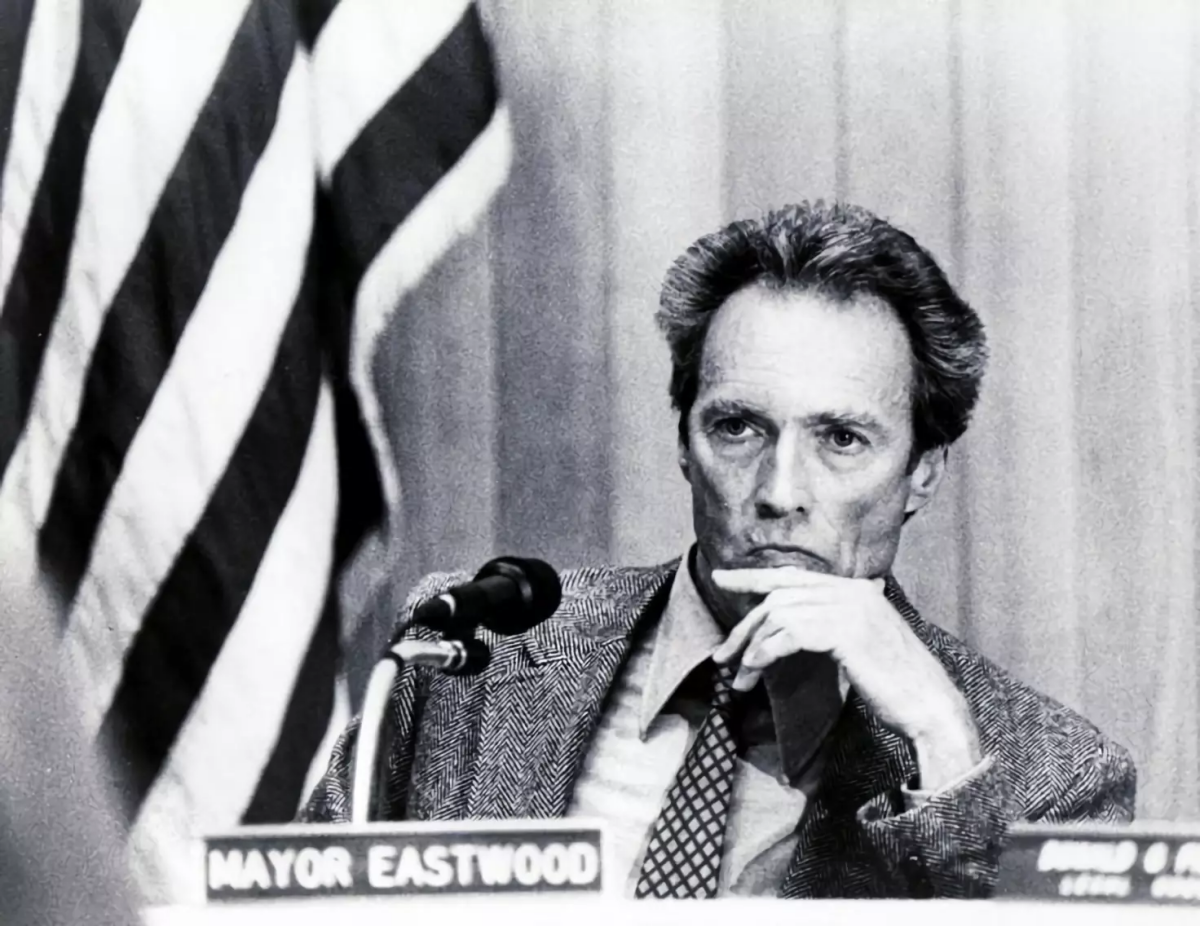

И словно бы только закрыв какой-то гештальт, Иствуд на два года прерывает кинокарьеру, чтобы заняться... политикой. В 1986 году актёр ко всеобщему удивлению выиграл выборы мэра городка Кармел-бай-Си, в котором жил уже долгие годы. Сам Иствуд вспоминает, что выдвинуться в мэры его побудило недовольство тем, как предыдущая администрация решала вопросы с пользованием социальной землёй, муниципальным строительством и водоснабжением. При Иствуде в городе активно строились библиотеки, парковки и другие общественные удобства, оказывалась поддержка малому бизнесу.

А мне нравилось... нравилось председательствовать на заседаниях совета, заниматься ремонтом дорог и вопросами отвода воды. Мне нравилось делать что-то для людей, которые сами не могли за себя постоять.

Проведя в кресле мэра два года, Иствуд вернулся в кино, но поначалу возвращение выдалось не шибко удачным. «Смертельный список», пятая часть серии о Грязном Гарри, заработала всего 38 миллионов долларов. Следующие проекты Иствуда, боевик «Розовый Кадиллак» и полицейская драма «Новичок», также выступили весьма слабо, а снятый самим Иствудом музыкальный байопик «Птица» и вовсе оказался одним из наименее успешных проектов в карьере Иствуда-режиссёра.

А когда в довершение всех бед в 1991 году актёр оказался втянут в длительный судебный процесс, на котором Иствуда обвиняли в намеренном таране чужой машины, стало казаться, что его время и вовсе подошло к концу.

А затем Иствуд снял «Непрощённого».

Всем вестернам вестерн

Первые варианты сценария «Непрощенного» попали в руки Иствуду ещё в 1976 году, но тогда он решил отложить их в сторону до тех пор, пока не станет достаточно старым, чтобы убедительно сыграть стрелка, чьи лучшие дни давно в прошлом.

Получилось идеально. «Непрощённый» завоевал четыре «Оскара», сам Иствуд получил «Лучшего режиссёра». Критики назвали «Непрощённого» лучшим вестерном со времён «Искателей» и «Ровно в полдень». Картиной, в которой Иствуд признавал ответственность за определённые поступки собственной жизни. Историей о всех тех разных причинах, по которым люди в конечном счёте склоняются к насилию — непонимании, беспечному мачизму, неуместной гордости и моральной жестокости — и цене, которую придётся заплатить за это насилие.

После «Непрощенного» у Иствуда словно открылось второе дыхание. «На линии огня», «Идеальный мир» и «Мосты округа Мэдисон» вышли один за другим и удостоились тёплых отзывов и от критиков, и от обычных зрителей.

Однако во второй половине девяностых в карьере Иствуда наметился спад, и некоторое время она развивалась циклически, то вверх, то вниз. «Полночь в саду добра и зла», «Абсолютная власть» и «Настоящее преступление» провалились в прокате, а вот «Космические ковбои» и «Таинственная река» сорвали кассу и удостоились тёплых отзывов прессы. А уж об успехе «Малышки на миллион» и вовсе говорить не приходится: 7 номинаций на «Оскара», 4 «Оскара», 10 других номинаций и 216 миллионов долларов сборов по всему миру.

Далее Иствуд решился на крайне масштабную вещь и первым в истории показал одно из важных в истории США сражений глазами обеих сторон конфликта.

Если «Флаги наших отцов» раскрывают историю американских солдат, водрузивших флаг на вершине горы Сурибати, то «Письма с Иводзимы» повествуют о судьбах японцев, эту гору и весь остров защищавших.

Вышедший в 2008 году «Гран Торино» можно назвать кульминацией всей карьеры Иствуда-актёра и Иствуда-режиссёра. Это горькая, пронзительная история о состарившемся Грязном Гарри, или Человеке без имени, или Уильяме Манни, одряхлевшем и циничном старике, не утратившем ни возможности, ни желания драться, когда это необходимо. До выхода «Снайпера» «Гран Торино» оставался самым кассовым фильмом за всю карьеру Иствуда.

Все задаются вопросом: почему я продолжаю работать в таком возрасте. Я продолжаю работать, потому что постоянно появляются новые истории... и до тех пор, пока люди будут готовы их выслушивать, я продолжу их рассказывать.

Клинт Иствуд

Основано на реальных событиях

Все последние фильмы Иствуда основаны на реальных историях, будь то биография создателя ФБР, мемуары самого эффективного снайпера в истории американской армии или газетный репортаж о девяностолетнем курьере мексиканской наркомафии. И всякий раз Иствуд умудряется снять зрелищное и динамичное кино, которое ни одним кадром не намекает, что его создателю скоро 90 лет.