Уже десятая часть угадайки! Как и всегда, больше тестов вы найдёте в профиле, а мы начинаем! Обратная связь приветствуется.

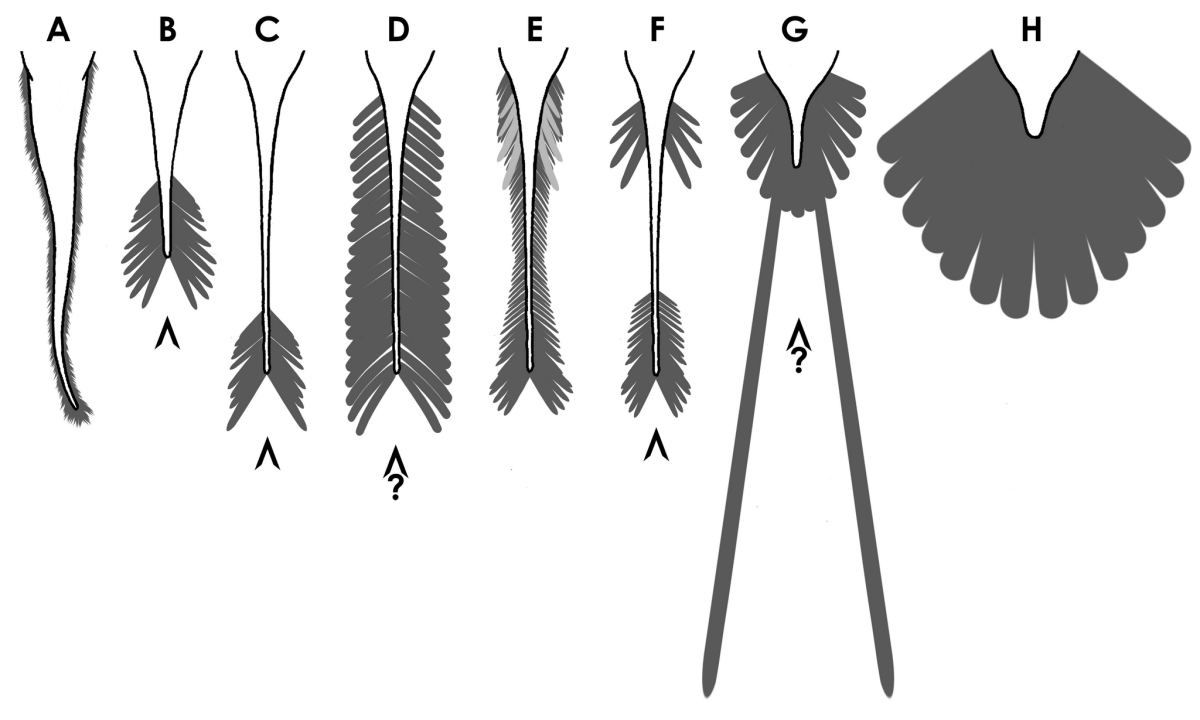

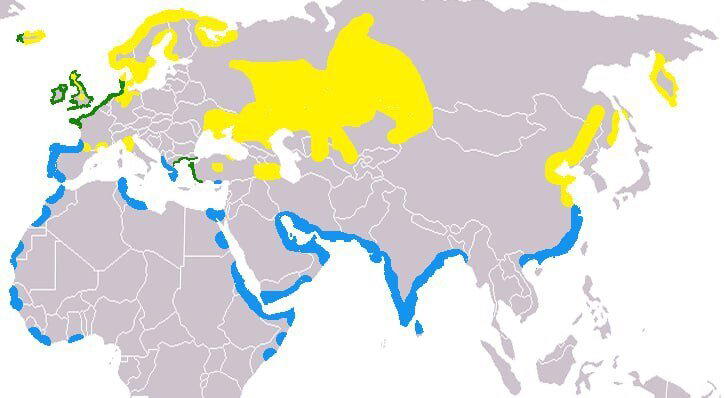

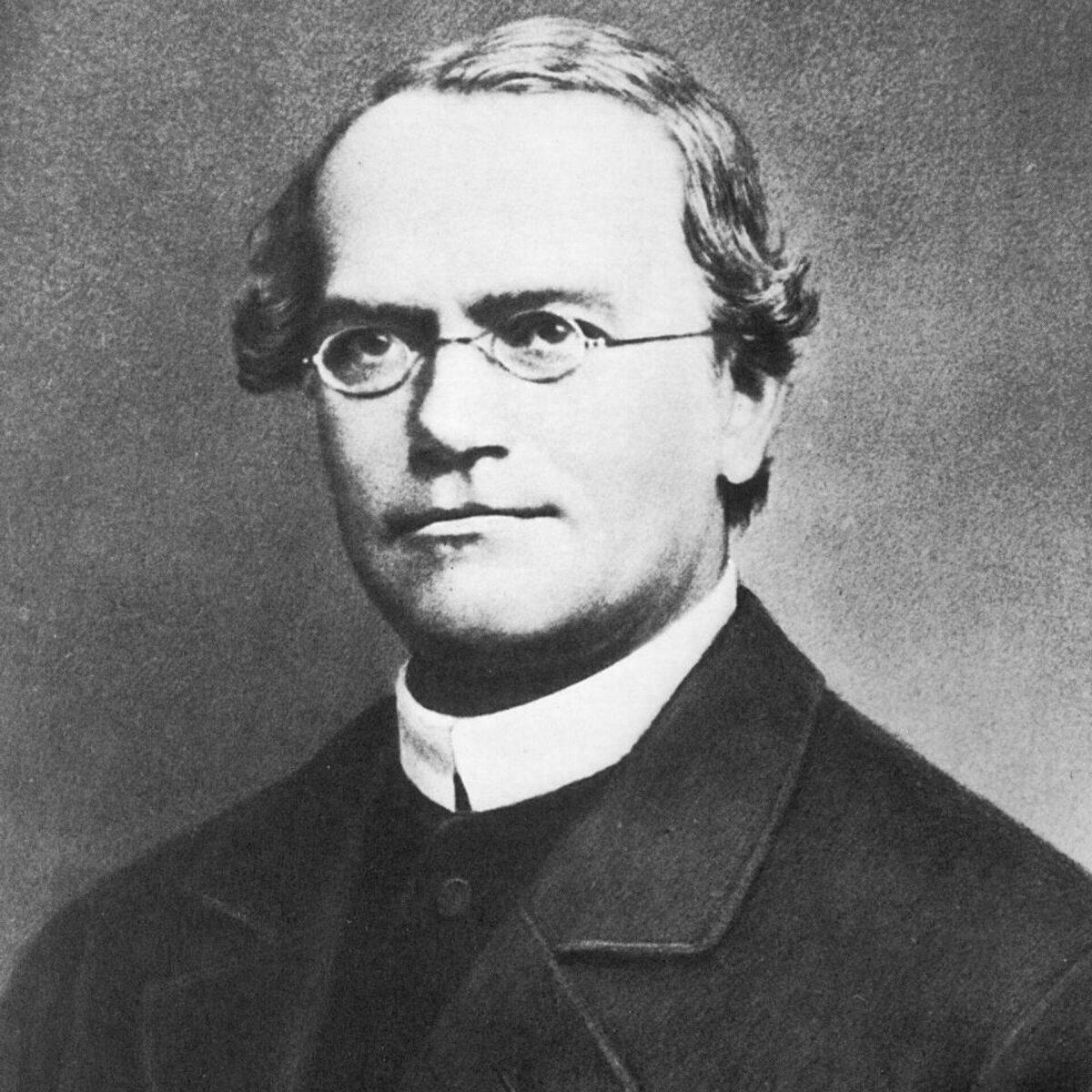

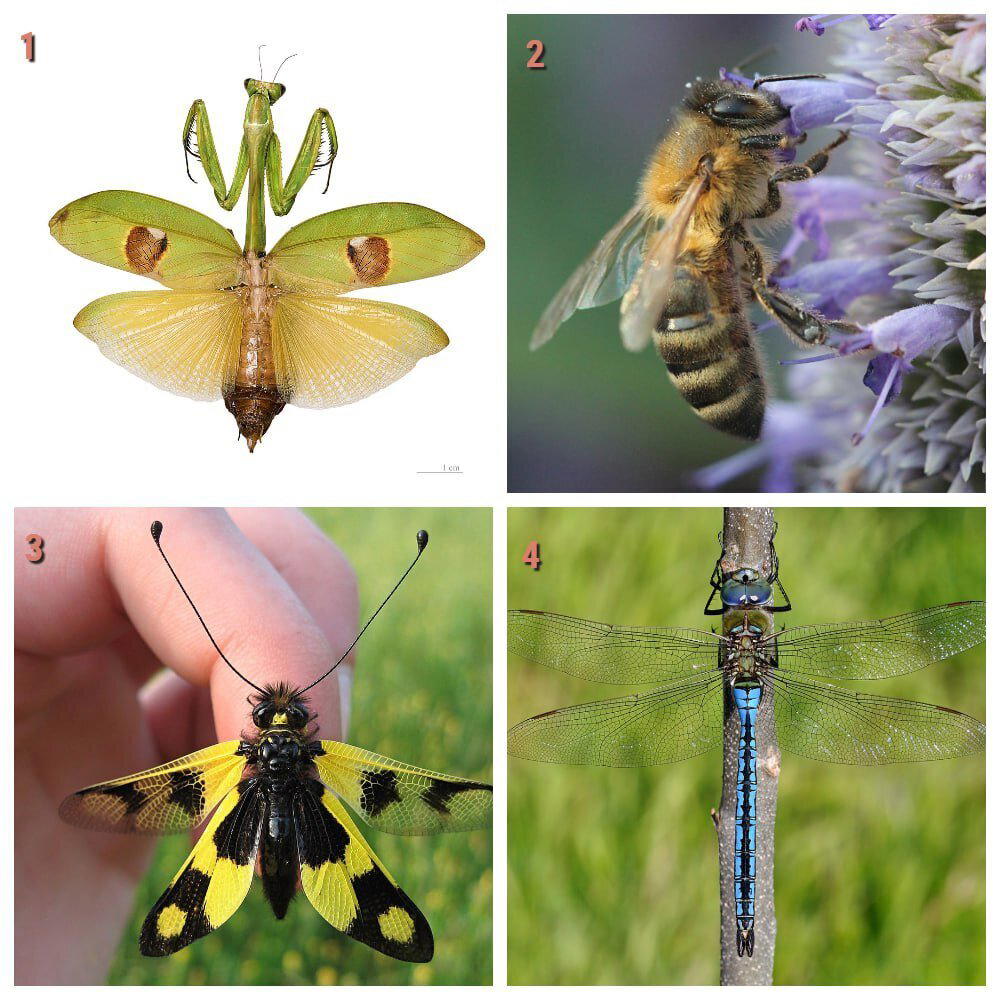

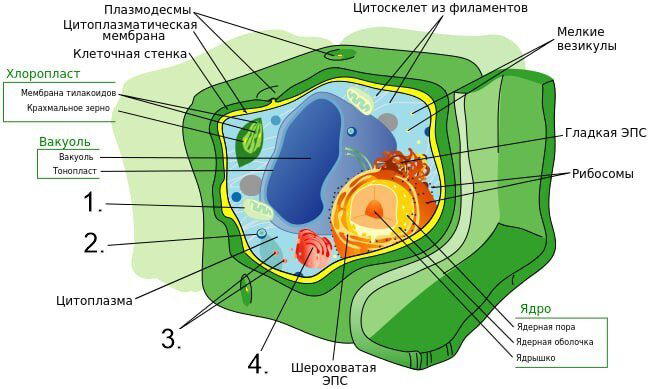

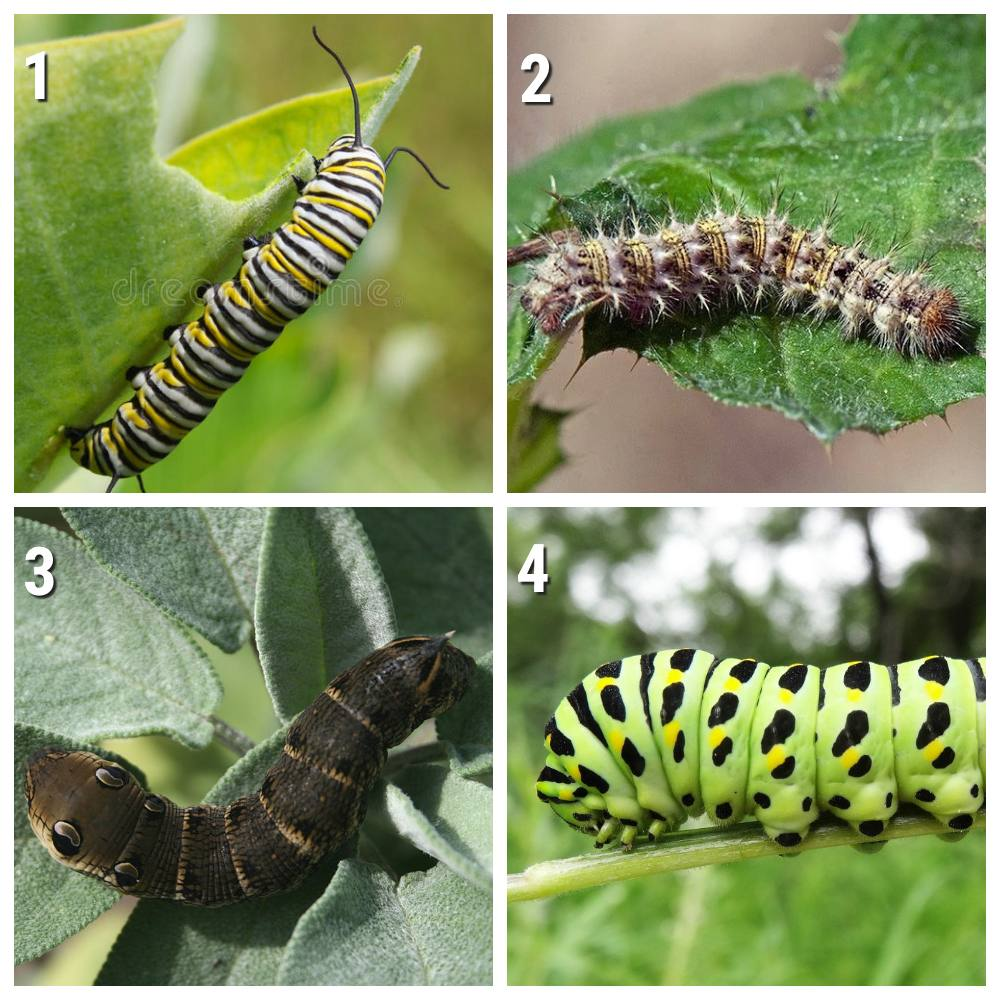

Вопрос №1. На отдельной фотографии вы видите винного бражника. Эту прекрасную бабочку можно встретить у нас хоть на Кавказе, хоть на Курилах. А на коллаже вы видите четыре гусеницы различных бабочек. Выберите гусеницу бражника.

Фотография 1. Фотография 2. Фотография 3. Фотография 4.

Правильный ответ 1. Гусеница бабочки монарха. 2. Гусеница бабочки репейницы. 3. Гусеница бабочки бражника. 4. Гусеница бабочки махаона.

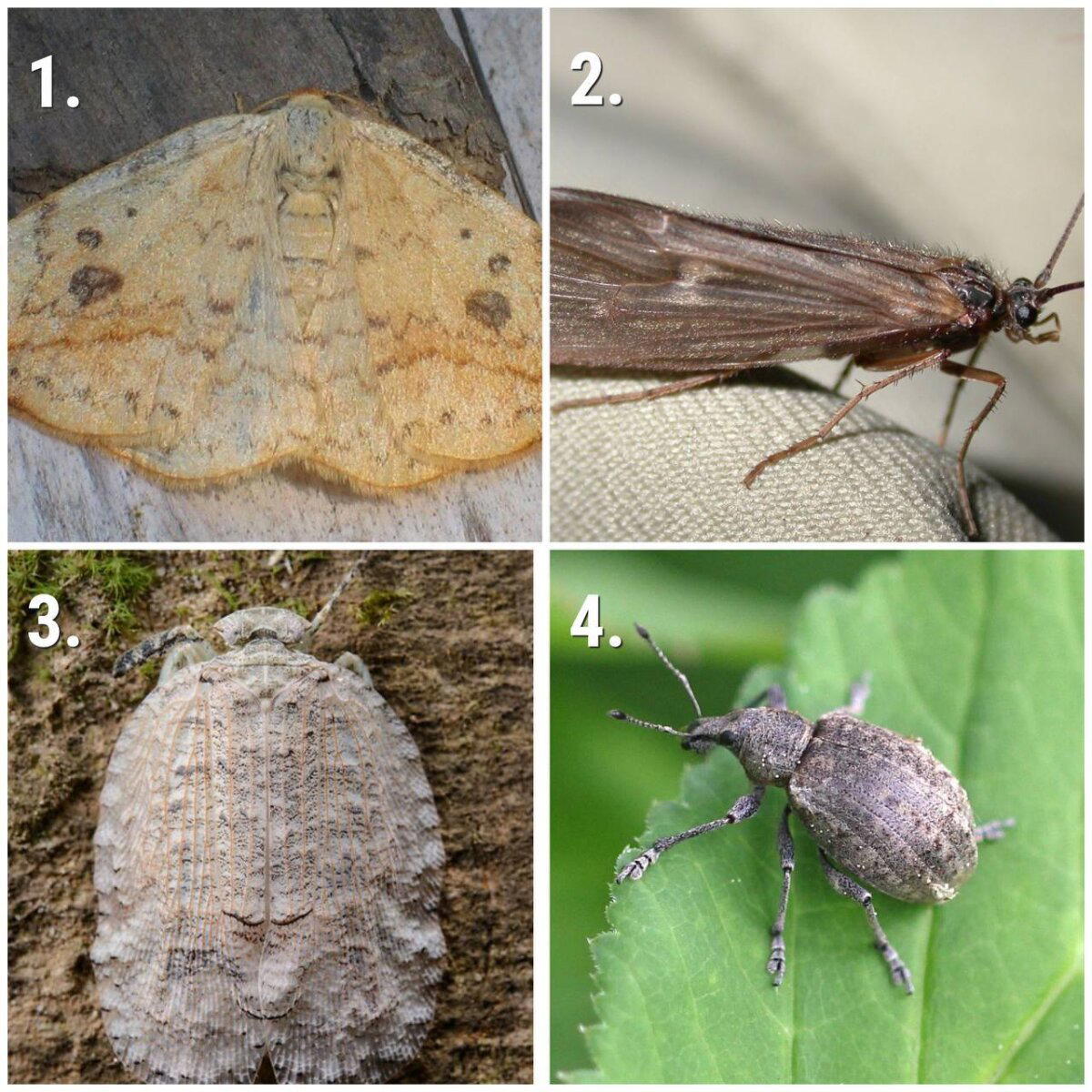

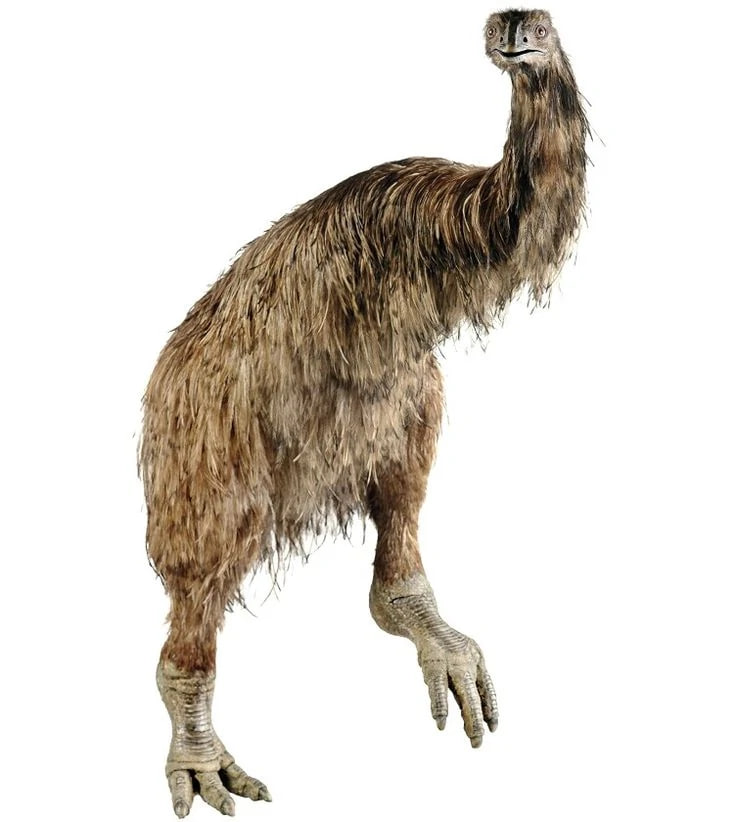

Вопрос №2. Динозавры (лат. Dinosauria) - группа разнообразных животных, появившаяся 233 млн лет назад. Если верить этой оценке, какая группа животных появилась РАНЬШЕ динозавров?

1.Lepidosauria - группа животных, объединяющая всех ящериц, змей и клювоголовых (в том числе вымерших)

2. Testudinata - группа животных, объединяющая всех современных черепах и их вымерших родственников

3. Mammalia - группа животных, объединяющая всех млекопитающих (в том числе вымерших)

4. Eusuchia - группа животных, объединяющая всех крокодилов и их ближайших вымерших родственников

5. Все перечисленные группы появились ПОЗЖЕ динозавров

6. Все перечисленные группы появились РАНЬШЕ динозавров

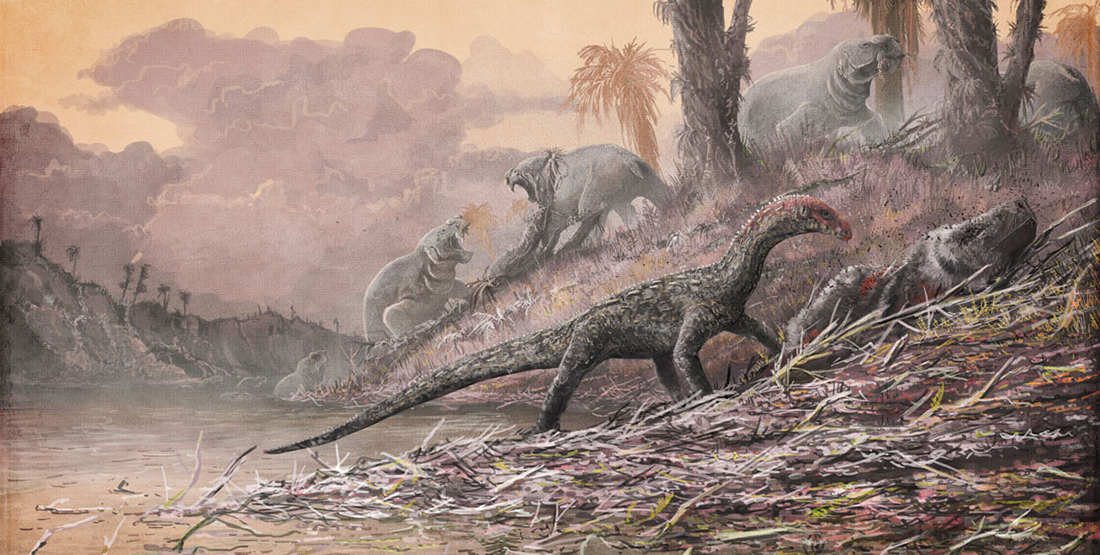

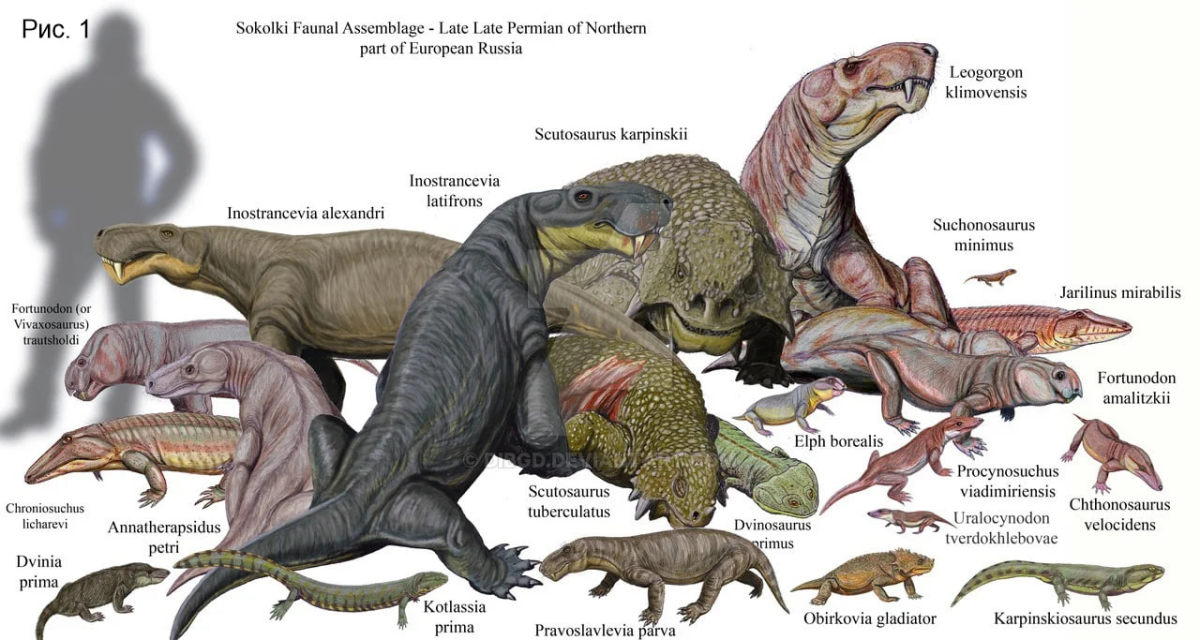

Поговорим о моём любимом геологическом периоде, о триасе. Если в пермском периоде что-то знакомое глазу было найти сложно, то в триасе позвоночная фауна начала принимать знакомые нам очертания.

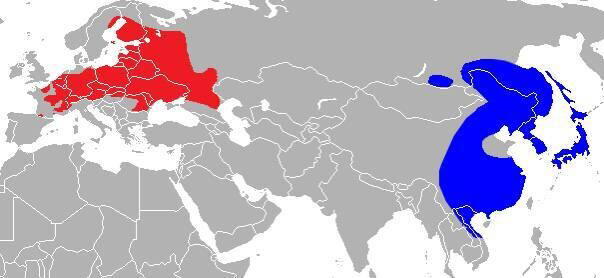

Первыми в эволюционную гонку вступили лепидозавры. Это группа объединяет чешуйчатых (различных ящериц, мозазавров и потомков меловых ящериц — змей) и клювоголовых (ныне представлены только гаттареями). Примерно 242 млн лет назад небольшая рептилия стала первым предком всех лепидозавров. В триасовом периоде по суше в основном ползали клювоголовые, но довольно быстро их вытеснили их же родные сёстры, ящерицы. Да, если брать группы животных из теста, то именно ящерицы и их родственники являются самыми древними и даже немного старше динозавров.

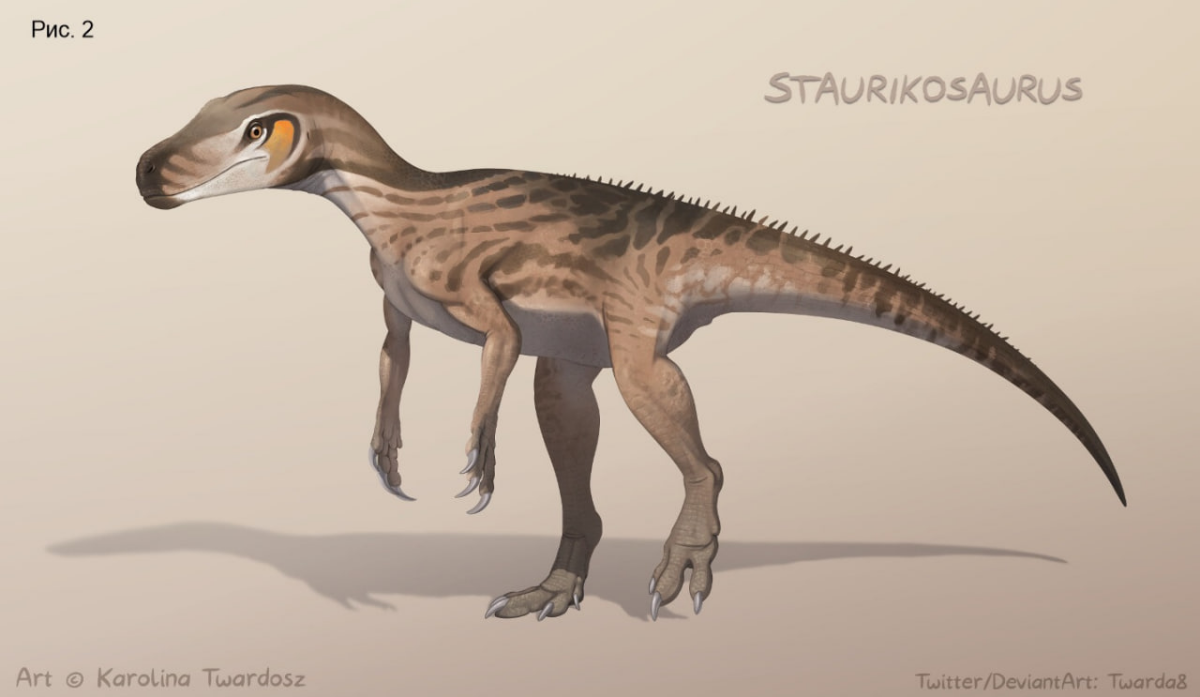

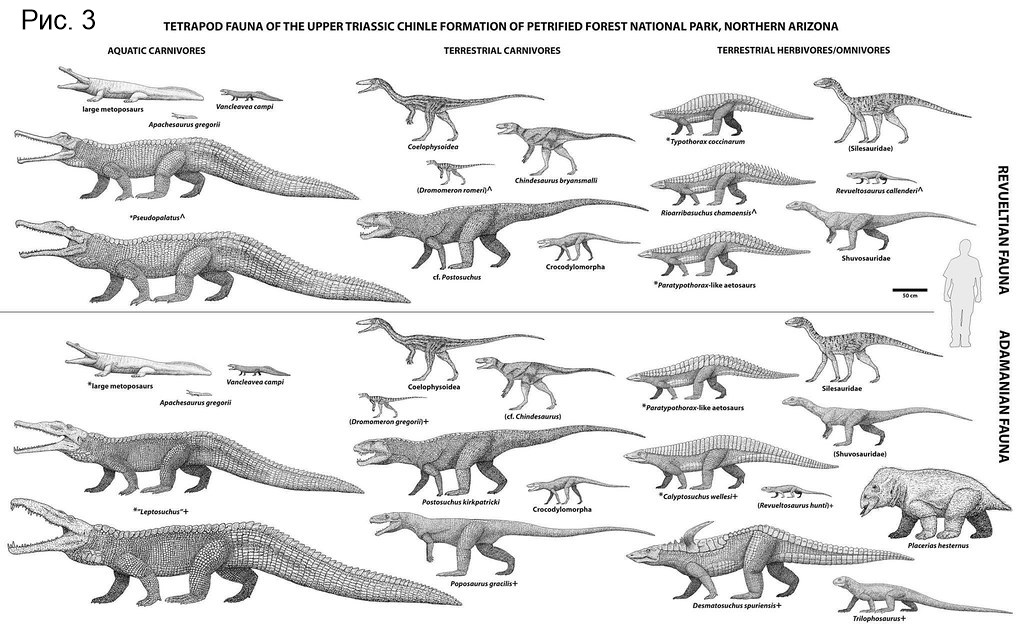

Спустя 8-10 млн лет появляются первые динозавры. Гнатоворакс и ставрикозавр из семейства герреразавридов, как пример. Это небольшие бегающие динозавры, чьё систематическое положение уже вчера может поменяться. Ни о каких огромных тероподах с мощными челюстями, гигантских зауроподах или утконосых орнитоподах речи ещё не шло. Крупноразмерные триасовые ниши были заняты родственниками крокодилов, зухиями (лат. Suchia). Крупные, сухопутные, бронированные крокодилоподобные рептилии занимали все возможные ниши. Но такую модель эволюция уже пробовала в пермском периоде. К концу триаса в моду войдут подвижность и бипедальность, что позволит динозаврам завладеть планетой на 150 млн лет.

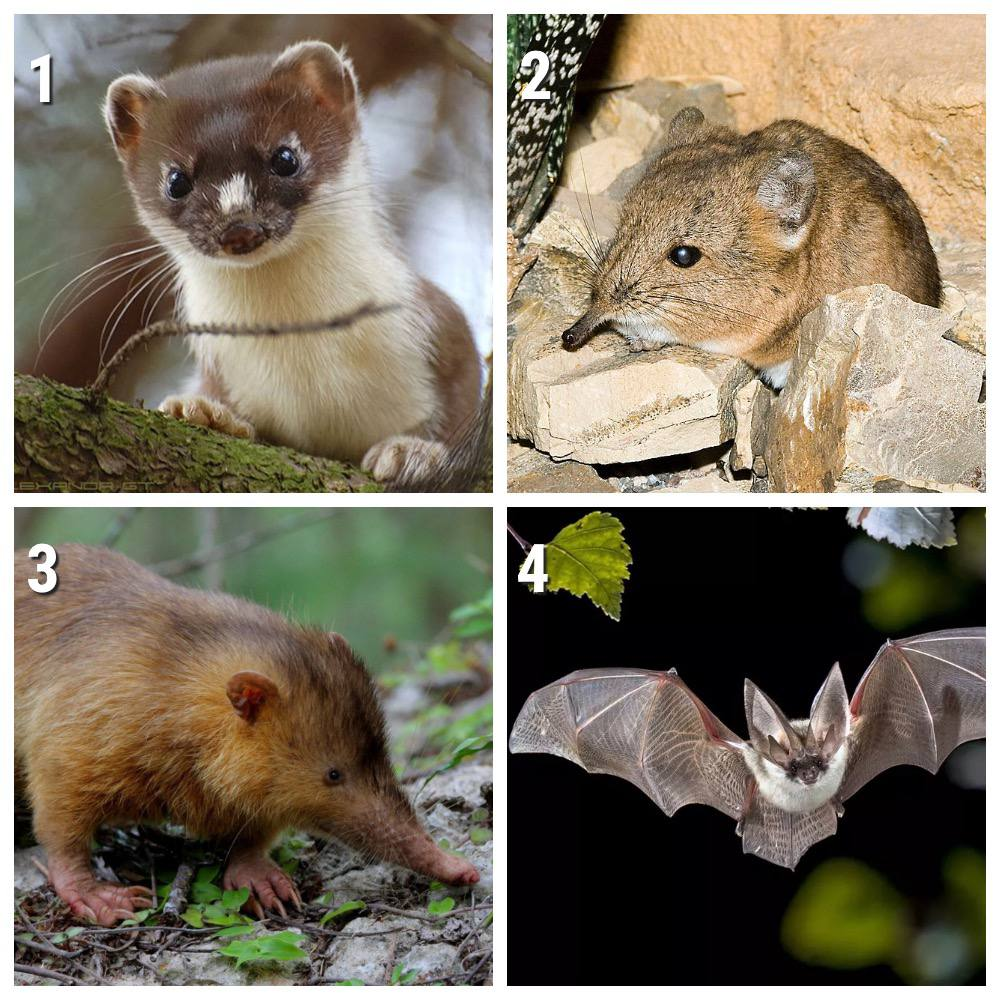

Вслед за динозаврами придут и млекопитающие. Совсем уж маленькие, ночные и норные животные, чьи предки с трудом пережили пермское вымирание. Им ещё долго жить в тени гигантских рептилий, но подобный образ жизни заложит в млекопитающих множество прогрессивных черт, что сегодня мы воспринимаем как само собой разумеющиеся. Многие млекопитающие видят очень мало цветов, ведь ночным животным хорошее цветовое восприятие попросту не нужно. Наше грудное вскармливание и забота о потомстве тоже могут быть наследием ночной жизни в норах, когда на поверхности каждый мог тебя съесть в мгновение ока.

Тестудинаты, то есть рептилии с настоящим черепашьим панцирем появились к концу триаса, хотя черепаший тренд начался примерно во времена первых лепидозавров. Но 240 млн лет назад у родственников черепах не было ещё панциря на животе. Только 210 млн лет назад появится черепахоподобная рептилия полностью закованная в броню. В триасе в целом было модно носить панцирь, родственники крокодилов не дадут соврать.

Крокодильи пра-пра-многоразпра-деды тоже начали зарождаться в триасе. Правда тогда нишу современных крокодилов занимали фитозавры, а предки крокодилов жили... на деревьях. Маленькие и длинноногие рептилии выйдут в озёра, реки и даже моря только в юрском периоде и будут царить в пресноводных водоёмах вплоть до сегодня. Эузухии из теста, то есть крокодилы и их самые близкие родственники, появятся только в меловом периоде.

Ставрикозавр, один из первых динозавров

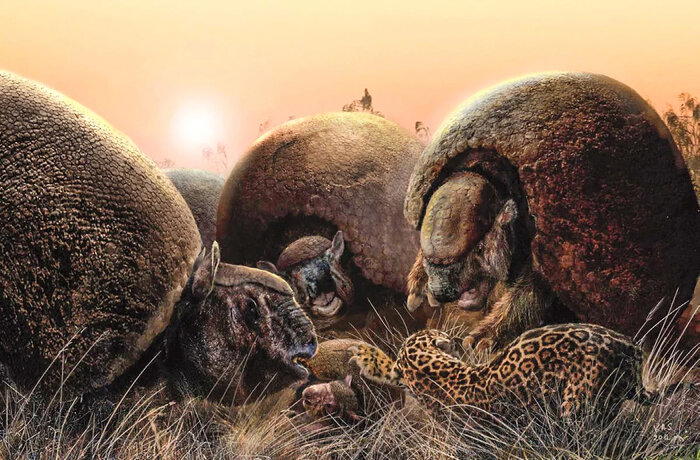

Доминирующая фауна триаса представлена в основном зухиями, которых в юре сменят динозавры

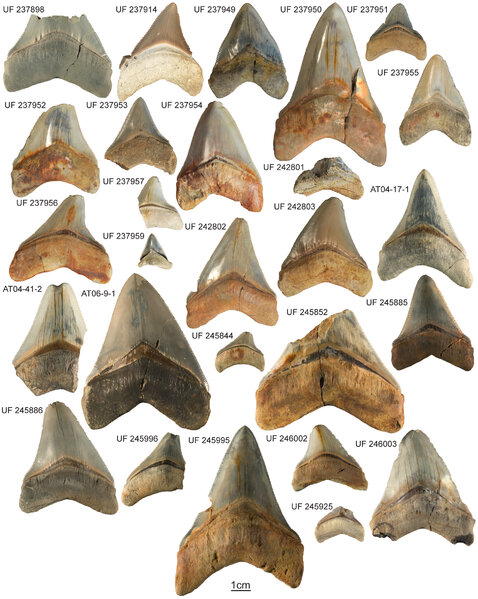

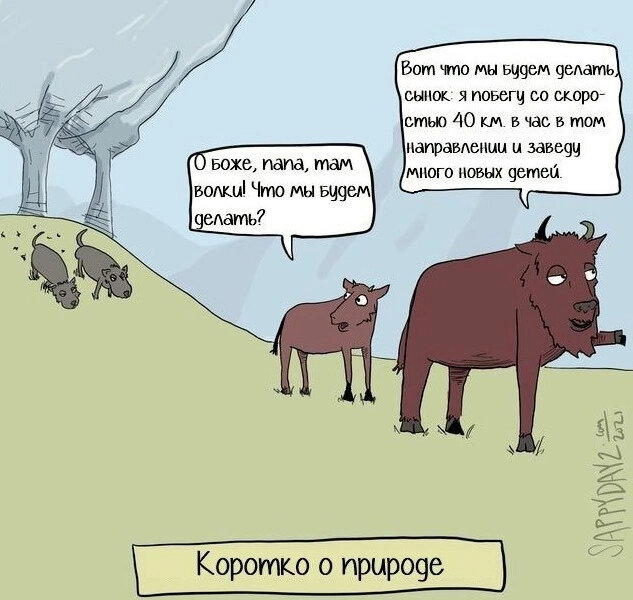

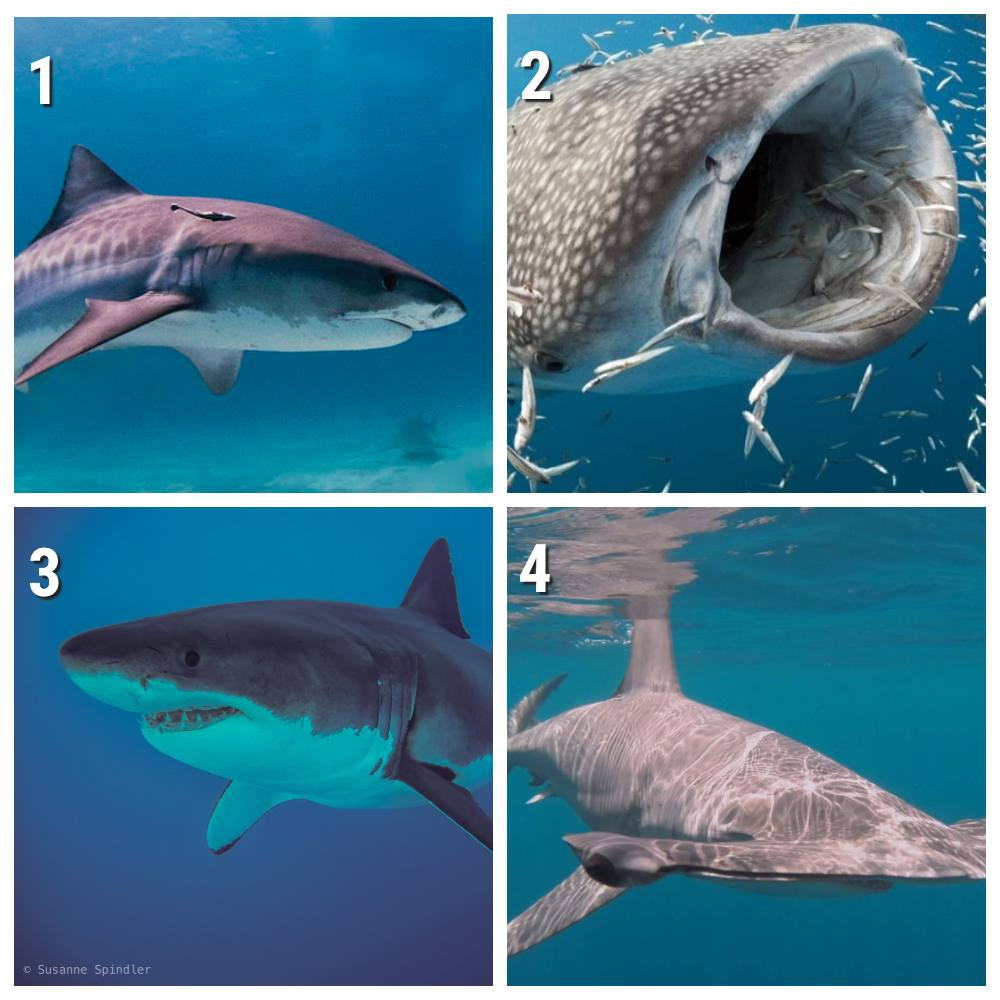

Вопрос №3. Какая змея, из представленных на коллаже, НЕ является гадюкой, то есть не входит в семейство гадюковых?

1. фотография №1. 2. фотография №2. 3. фотография №3. 4 фотография №4. 5. Все из представленных змей являются гадюками. 6. Все из представленных змей не являются гадюками.

Правильный ответ 5. Гадюк можно легко узнать по треугольным головам с сильно выпирающим височным углам. 1 - гадюк-фей. 2 - кустарниковая гадюка. 3 - Цепкохвостый ботропс. 4 - щитомордник.

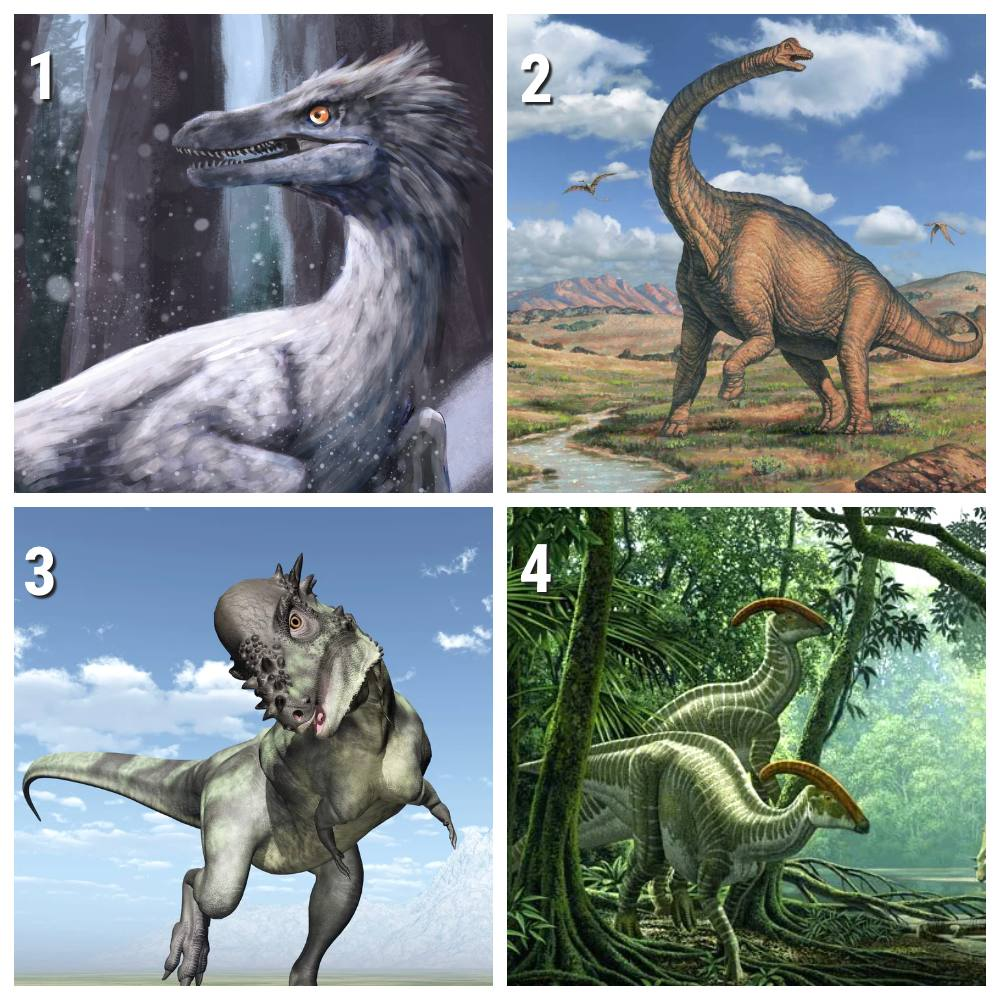

Вопрос №4. Кто из перечисленных динозавров является современником тираннозавра, то есть жил с ним в одно время?

1. Троодон. 2. Брахиозавр. 3. Пахицефалозавр. 4. Паразауролоф.

Правильный ответ 3. Троодон и паразауролоф — кампанский ярус, за 8 млн лет до тираннозавра. Брахиозавр из юрского периода, за 80 млн лет до тираннозавра. То есть Тирекс ближе к нам, чем к брахиозавру.

Вопрос №5. Какая группа животных насчитывает НАИМЕНЬШЕЕ количество ныне живущих видов?

1. Ящерицы. 2. Лягушки. 3. Грызуны. 4. Воробьинообразные.

Правильный ответ 3. Хоть грызуны и являются самым разнообразным отрядом млекопитающих, до других участников теста им далеко. Ящерицы, лягушки и воробьинообразные внутри своих групп насчитывают видов больше, чем все млекопитающие вместе взятые. В каждой из них 6500+ видов.

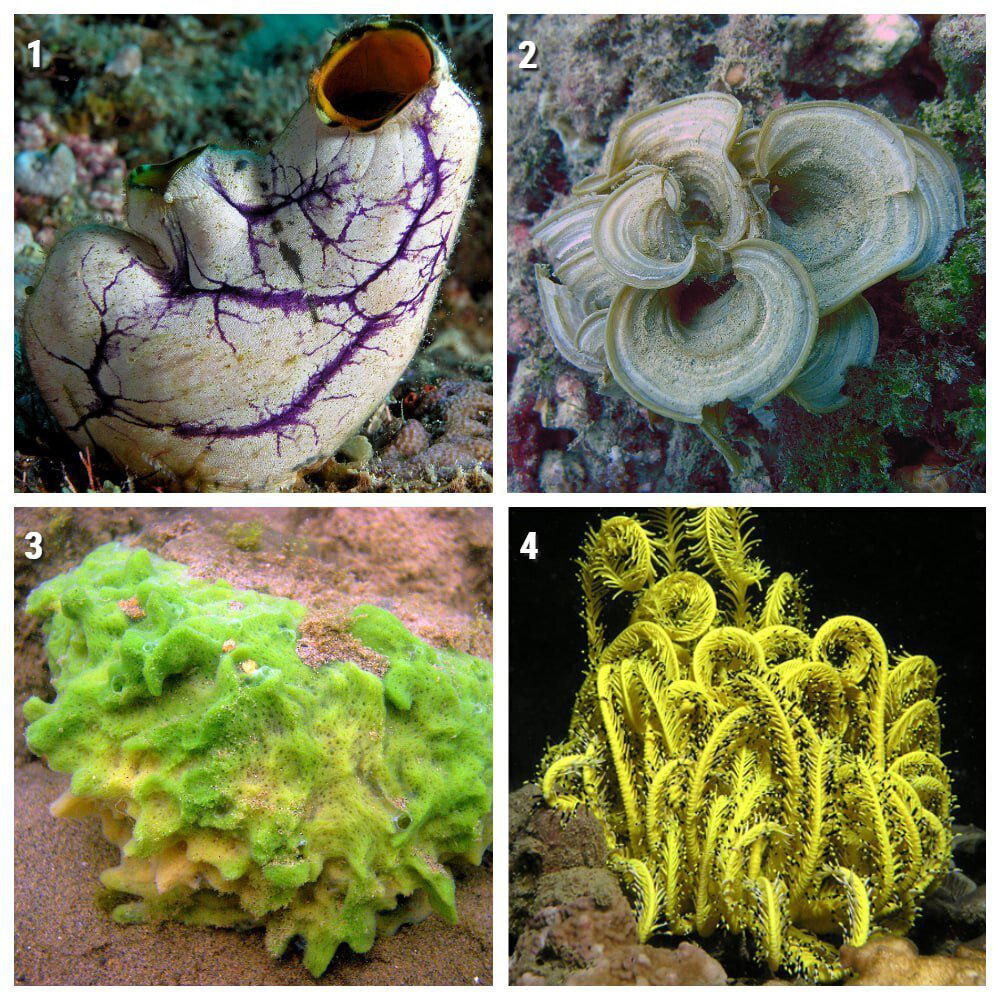

Вопрос №6. Зоология делится на множество разделов по объектам изучения. Так, например, энтомология изучает насекомых, арахнология — пауков, орнитология — птиц. Кого изучает карцинология?

1. Моллюсков. 2. Ракообразных. 3. Земноводных. 4. Лошадей.

Правильный ответ 2. Ну это легко. Слышали про карциному? Ну или может быть в доте на англоговорящих серверах часто видели в чате слово cancer? Всё это происходит от слова καρκίνος — рак. Моллюсков изучает малакология, земноводных — батрахология или герпетология, лошадей — иппология.

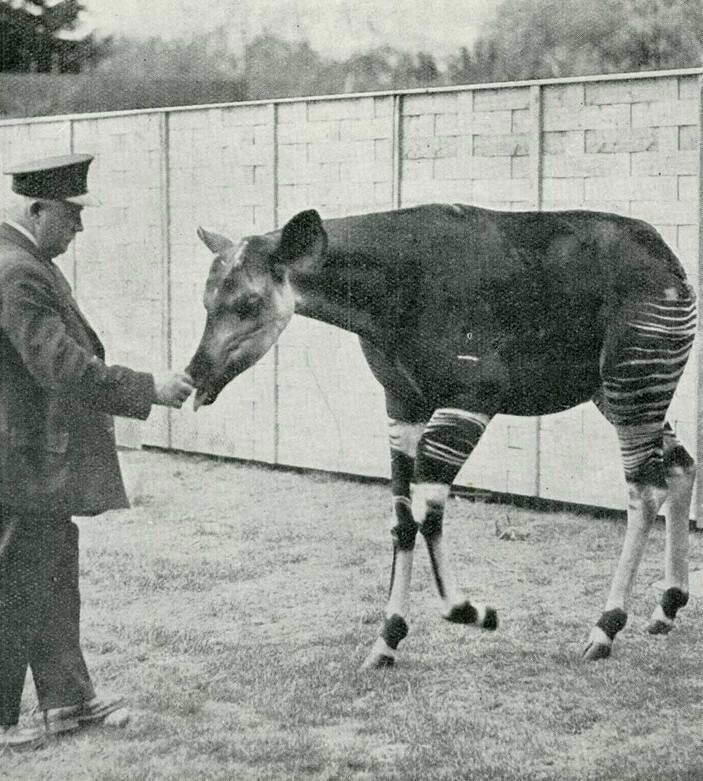

Вопрос №7. На отдельном изображение вы видите человека рудольфского, жившего 2,3-1,5 млн лет назад. Кто из перечисленных животных является современником человека рудольфского?

1. Мегатерии (гигантские ленивцы). 2. Целодонты (вымерший род носорогов). 3. Смилодоны. 4. Мамонты. 5. Никто из перечисленных. 6. Все из перечисленных.

Правильный ответ 6. Все животные — представители плейстоценовой мегафауны. Появились они во времена (или раньше) человека рудольфского, а вымерли при сапиенсах. Мамонты и вовсе застали первые античные цивилизации.

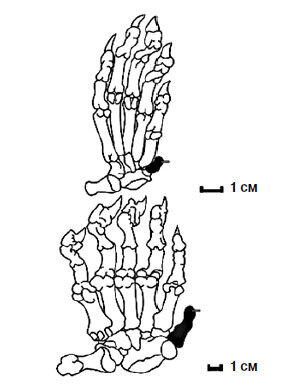

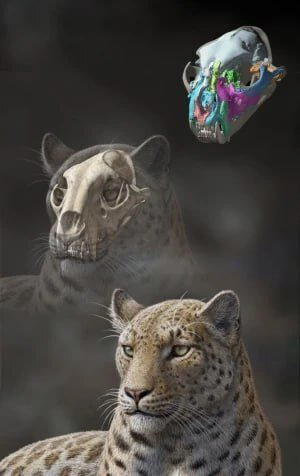

Вопрос №8. Самое большое (и по высоте в холке, и по массе) сухопутное млекопитающее в истории было родственно…

1. Китам. 2. Носорогам. 3. Ленивцам. 4. Слонам.

Правильный ответ 2. Индрикотерий, aka Paraceratherium — это гигантский безрогий носорог. Высота в холке 5 метров, масса 25 тонн.

Вопрос №9. Самой массивной ныне живущей костистой рыбой является...

1. Китовая акула. 2. Белуга. 3. Шильбовый сом. 4. Рыба-луна.

Правильный ответ 4. Китовую акулу исключаем сразу, так как это хрящевая рыба. Сом тоже в минус, его масса что-то около 300 кг. У белуги неофициальный рекорд 2000-2100 кг. А вот рыба луна вырастает аж до 2700 кг, что делает её самой массивной костистой рыбой современности.

Вопрос №10. К какому отделу относится растение с фотографии ниже?

1. Цветковые. 2. Хвойные. 3. Гинкговидные. 4. Саговниковидные.

Правильный ответ 2. Подокарп крупнолистный. Не всё то, что хвойное, с иголками. Главное отличие хвойных от цветковых не в листьях, а в плодах. Хвойные — это голосемянные растения. Развивающиеся у них семена не имеют, в отличие от цветковых (покрытосемянных), замкнутого вместилища.

Тесты взяты отсюда. Больше тестов в моём профиле.

Вы можете поддержать меня через донаты Пикабу.