Привет, дорогие подписчики и все, кто интересуется темой загородного домостроения. Меня зовут Илья, я инженер строительного контроля, специалист по техническому обследованию зданий и строитель каркасных домов. Много лет пишу здесь о своей работе.

В конце весны ко мне обратился мой коллега (в прошлом) и друг (в настоящем) с вопросом про дачи. Мол, квартира в Москве - это хорошо, но со временем надоедает. Дети растут, жена хочет странного - типа овоща не из компьютерного кресла, а с собственной грядки. И возникла шальная мысль - не обзавестись ли дачей? Не прям такой уж дачей-дачей, с садом на 50 кустов смородины и 10 яблонь, участком 40 соток из которых 20 под картошку и домом из освящённого железобетона, заговоренного от попадания бронебойного снаряда. А так - местечком, куда можно рвануть на выходные и покачаться на собственном индивидуальном лакшери гамаке, а не на этих, обсиженных всякими геями в их новомодных глэмпингах.

Я ответил, что мысль в целом ясна, но для того, чтобы помочь с лечением начинающейся дачной болезни, нужно понимать насколько она запущена. Если в тяжёлой форме, то ты готов пилить 4 часа на электричке и час на автобусе, чтобы потом, после 10 км перехода по ветровалу и бурелому, снеся кабину медведю и отбившись от волков, оказаться посреди заброшенной деревни и, сняв со спины понягу с уснувшим младшим ребёнком, схватиться за косу, пробивая через бурьян проход к своей покосившейся избе, дабы остаться в ней на зимовку. В лёгкой форме болезнь проявляется в позывах подъехать к даче на такси и в белых кроссовках, покосить газон, разжечь мангал или тандыр, чтобы потом, наевшись шашлыка и качаясь в садовых качелях с кружечкой виски, с умилением наблюдать как твои городские дети получают первый опыт общения с крапивой и радоваться, что в случае чего Скорая помощь без проблем подъедет к воротам, аллергия не успеет перейти в отёк Квинке, а ты успеешь неспешно насладиться любимым напитком.

В итоге, мы пришли к выводу, что скорее второе, чем первое и дача для круглогодичного проживания не требуется вообще. Нужно благоустроенное бомжевище, с целью комфортабельного проведения досуга с семьёй в летний период. Исходя из этой концепции я разработал стратегию обретения дачи за три зарплаты московского дворника (согласно исследованиям Росстата и решению Басманного суда):

Покупка участка с последующей постройкой там какого-то жилья сразу исключается. Во-первых, нормальная бытовка с доставкой и установкой обойдётся не меньше 100 000 рублей. А её ещё нужно обставить. Во-вторых, цена участка с небольшим дачным домиком и цена участка без строений как правило сравнима. А наличие дома в нормальном состоянии позволяет сразу же начать эксплуатацию дачи по назначению - утилизировать время и деньги в ремонт и отделку отдыхать и развлекаться. Зарегистрирован домик или нет, при стоимости участка до 500 000 рублей вообще не имеет значения.

Участок не должен иметь большие размеры. Учитывая его рекреационное назначение, вполне хватит и 5 соток. Это позволит, при развитии дачной болезни, построить и зарегистрировать нормальный дом, поставить баню-бочку, каркасный бассейн и прочие батуты для детей. Но не будет занимать много времени на покос газонов, уход за клумбами и опрыскивание сада от вредителей.

Участок должен быть доступен общественным транспортом. В идеале - находиться в шаговой доступности от станции электрички, не более получаса пешком, с возможностью добраться на автобусе, маршрутке или такси. Это необходимо для того, чтобы на дачу могли приехать все члены семьи, в т.ч. и те, кто пока или уже не водит машину. Кроме того, прогулка по лесу, полю или другим живописным местам, при хорошей погоде будет частью дачного приключения, а при плохой можно взять такси и доехать за несколько минут.

Удалённость участка от Москвы вторична по сравнению с его удалённостью от ж/д станции. Гораздо лучше проехать лишние полчаса на электричке, зато потом за пять минут долететь добраться без сложностей, чем быстро приехать и несколько часов ждать автобуса или искать такси, которые наконец отвезут тебя в окрестности Кислодрищенска. В этом смысле, можно рассмотреть удалённые дачи, которые находятся на пути следования экспрессов Рэкс, Ласточка и подобных, рядом с их станциями.

В связи с п.4 и п.3 - направление не имеет значения. Если автомобиль не является основным средством приезда на дачу, то разница между Казанским и Павелецким вокзалом будет составлять 15-20 минут. Поэтому, можно не париться в попытке найти идеальный вариант по своему шоссе, а искать подходящий по параметрам.

Природное окружение. Маленький член участок должен компенсироваться большим джипом природным разнообразием. То есть, рядом должны быть лес, озеро или пруд, желательно река. И всё это не должно находиться в комарином болоте, как 50% дачных участков на востоке от Москвы.

Инфраструктурный минимум. Дорога с твёрдым покрытием до участка, забор, какая-то живая ремонтопригодная домушка, электричество - это необходимый минимум. Большим плюсом будет наличие колодца или летнего водопровода. Дополнительный важный бонус - наличие продуктового магазина в шаговой доступности. Наличие крупных инфраструктурных объектов поблизости скорее минус, чем плюс. А вот сетевой магазин в 10-15 минутах езды на велосипеде - уже похож на полный флэш-рояль.

Идею взять дачу в аренду мы отмели на этапе обсуждения, т.к. во-первых, какими бы ни были затраты на аренду, это вложения не в своё. Вдруг понравится, а купить не потянешь. Во-вторых, если своя дача не пойдёт, её всегда можно будет продать как минимум по цене покупки, а как максимум - выйдя в плюс.

Относительно удалённости мы пришли к выводу, то при условии поездок на дачу "на всё лето", нет смысла вбухивать деньги в "участки рядом с Москвой, всего 1 млн. рублей - сотка!" и можно потерпеть пару часов в электричке и час на других видах транспорта в обмен на природные красоты и дешевизну участка.

Ок, начинаем поиск на всеми любимом сайте, который является официальным спонсором разнообразных мошенников и блокирует обычных пользователей.

300 000 рублей - Коломенский район - 87 км от МКАД по Новорязанке

Имеем вот такой милый домик 30 м2 в стародачном месте, на 6 сотках, доступных автобусом из Коломны или электричкой из Голутвина. ЖД станция практически за забором, электрички ходят редко - это большое ЖД-кольцо. Есть электричество и колодец на участке. Забор и кое-какие плодовые деревья-кустарники - присуствуют.

В самом СНТ есть магазин продуктов с молочкой, дошиками, консервами, мороженым и пивом.

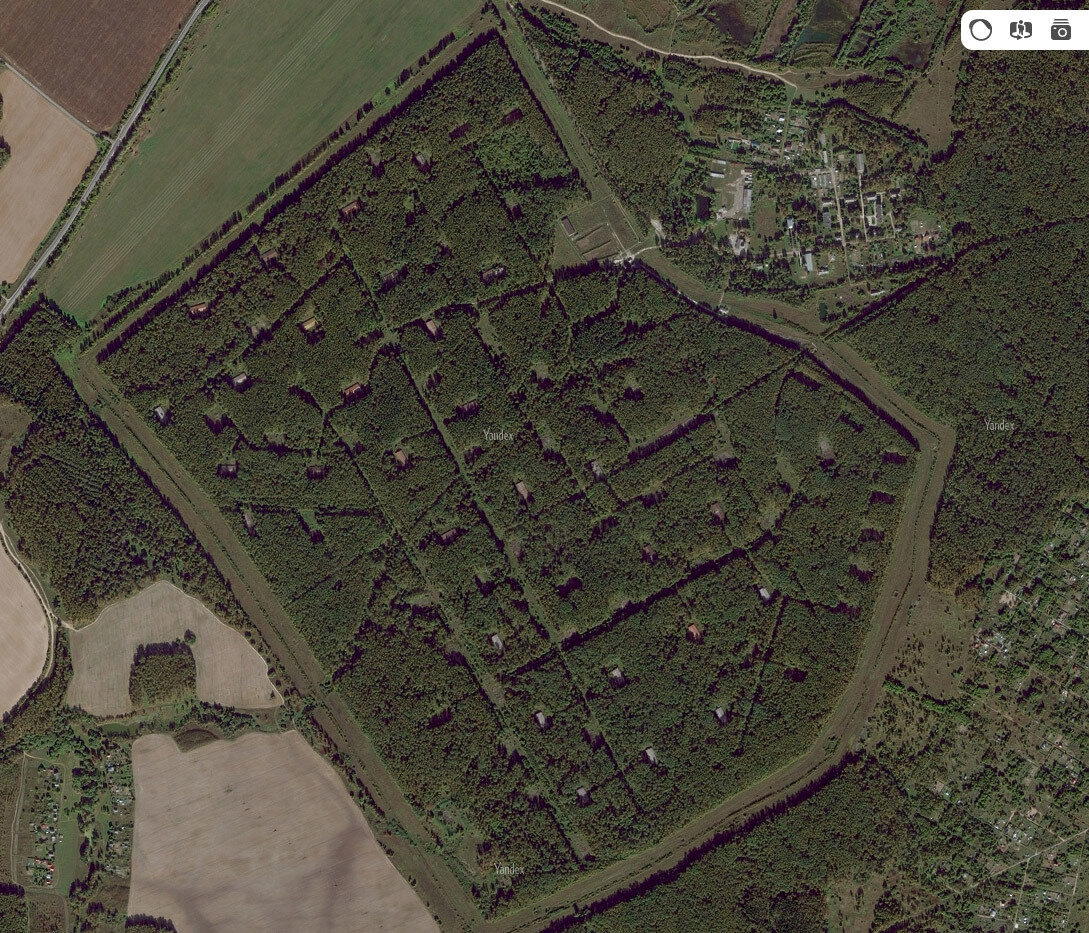

Разглядывая природное окружение СНТ обнаружил недалеко посёлок каких-то блатарей, вырубивших себе лесной участок и построивших дома посреди леса. Я, кстати, так же сейчас осваиваю участок в Тульской области, буду вырубать только место под дом, сохраняя берёзовую рощу, которая выросла за годы простоя земли.

Говоря про домик - тут как бы жаловаться не на что. Нормальная дача, где зимовать не будешь, но и под дождём не промокнешь. Подклеил, подкрасил и радуйся жизни, шашлык вези с собой, а за пивом в местный магазинчик бегай. Если будет желание - можно остеклить террасу, сделав там летнюю кухню. И кайфуй на все 300 штук. Всем хорошо, но добираться общественным транспортом сложновато. Перекладные электрички, сложно найти совпадающие графики движения, иногда придётся ввисать в Коломне или брать такси за 1 500 рублей. Повысим ставки.

490 000 рублей - Куровская - 69 км от МКАД по Егорьевке

За эти бабки уже можно разгуляться. Во-первых, дом 35 м2 на участке 6,5 соток. Во-вторых, в подарок скважина, туалэт типа сортир, душ и хозблок! А главное, это в пешей доступности от станции Куровская, куда можно доехать прямой электричкой из Москвы за 1:30 или, максимум, 2 часа.

Ну и само Куровское со всем его интертайментом и инфраструктурой доступно в пешем порядке по-походному, с песней.

Рядом грибные леса, рыбные озёра - я хорошо знаю эти места, когда-то ухаживал за девушкой из Егорьевска и на перекладных добирался к ней с родительской дачи в Орехово-Зуевском районе. Эх, молодость! (смахнул скупую слезу с морщинистой щеки).

Внутреннее убранство бомжевища требует лёгкого вмешательста женской руки, а если ещё и снаружи дом закатать в какой-нибудь хауберг, то можно смело называть его коттеджем.

Туалэт типа сортир, конечно, надо менять на септик + унитаз, в систему водоснабжения добавить электробойлер, душ можно оставить уличный, но запитать от дома горячей водой. После этого глэмпинг-шмемпинг можно будет продать глупым москвичам за большие миллионы, но не захочется - такая корова нужна самому!

Дальше примеры приводить не буду, принцип вы поняли. Ставите максимально подъёмную для вас цену и ищите минимально удалённый от МКАД и населённых пунктов в которые ходит электричка или регулярный рейсовый автобус, объект. Далее балансируете на цене и расстоянии, анализируя состояние объекта и окружение.

Если на участке нет:

электричества - это хреново. Во-первых, президент закрыл свою программу - всем внукам строителей Днепрогэсов и Беломорканалов подключение за 500 рублей. Теперь подключение стоит от 7 500 до 10 000 рублей за кВт мощности. То есть, 10 кВт - 100 тысяч рублей. Во-вторых, риск услышать от электриков, что "по причине руконожности нет технической возможности" подключения - велик. Жить без электричества можно, но это геморно и довольно дорого зимой.

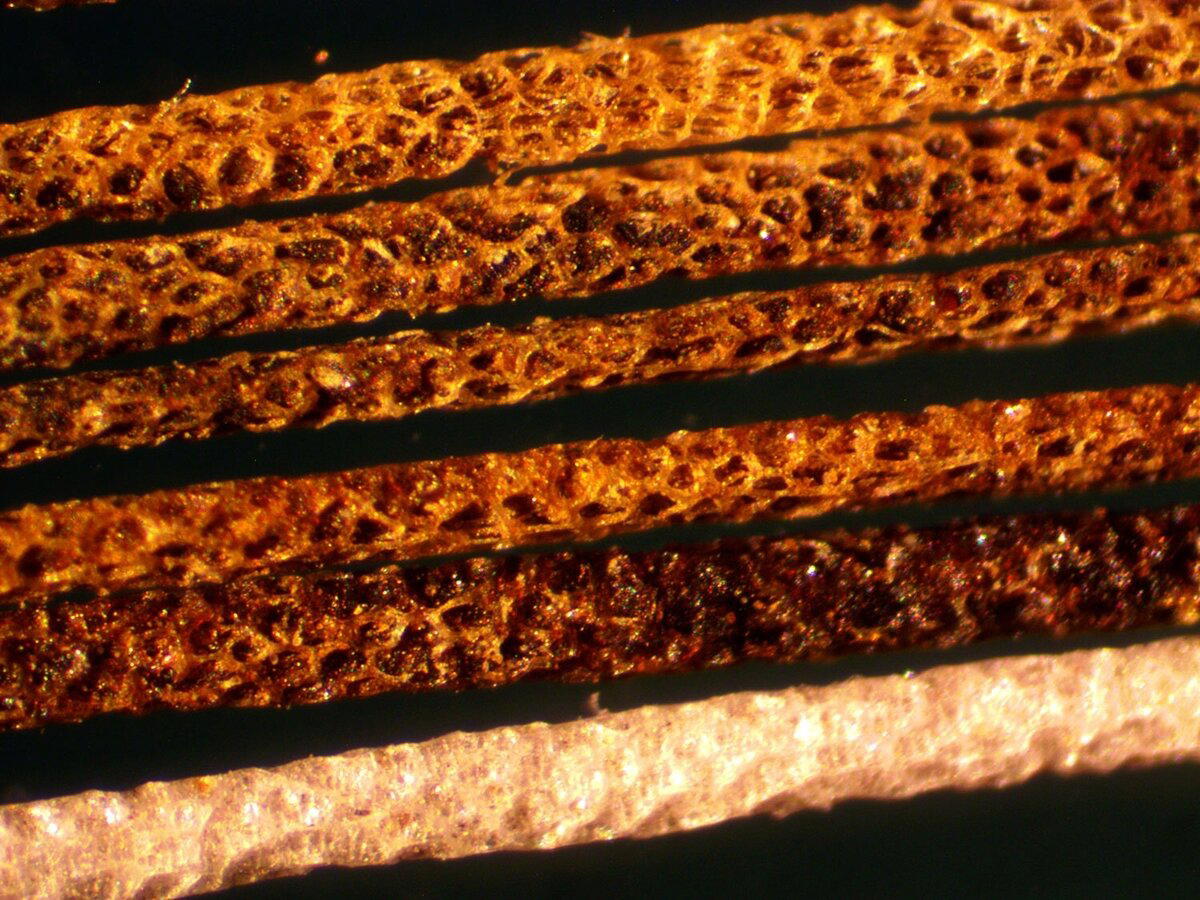

водопровода - тут многое зависит от уровня грунтовых вод. Если у соседей есть колодцы, то абиссинская скважина (малого заглубления) или колодец решат проблему за 20-30 тысяч. Если УГВ низкий и чтобы достать воду из земли надо бурить скважину, то нужно взвесить, нужен ли такой геморрой на голову. Цена скважины порядка 2 500 рублей за метр, а главное, есть риск, что вода оттуда будет иметь высокое содержание железа и для питья всё равно придётся возить воду из города, либо ставить мощные фильтры, которые придётся часто менять.

канализации - ну, это, как говорится, говно вопрос. Сейчас промышленность выпускает различные септики, которые можно как закопать самому, так и купить с установкой под ключ. Я вот для бытовки купил себе септик за 35 000 рублей. Буду ставить сам. Он рассчитан на 2 человек при постоянной эксплуатации. Мне он больше нужен, чтобы фильтровать стоки кухни. Но и унитаз в бытовке лишним не будет. А так, в среднем, нормальные септики стоят порядка 120 000 рублей с доставкой и установкой.

В целом же, конечно, всё решается. Вопрос, сколько ещё денег придётся докинуть. Но речь идёт о весьма скромных затратах, в сравнении со строительством нового дома.

Как видите, даже сейчас вопрос приобретения дачи в Подмосковье можно решить в пределах 500 000 рублей, если не зарубаться на направление и не предъявлять к летней даче завышенные требования.

Как обычно, на любые вопросы, которые не требуют больших временных затрат, расчётов или выезда на объект я отвечаю бесплатно в каментах или лично - мои контакты в профиле Пикабу. Кто не видит профиль или кому удобнее обратиться сразу напрямую - пишите в телеграм: karkasovo (это не канал, а мой контакт).

Аудит проекта, проверка договора на строительство, анализ сметы, обследование дома на соответствие строительным нормам, приёмка дома, консультации по реконструкции, строительный контроль - это моя работа и я делаю её за деньги.