У каждого физического явления есть некоторая скорость. Электрический ток распространяется по проводу не мгновенно, а за некоторое время. Из этого логично предположить, что и у гравитации тоже есть своя скорость. Но если исходить из наблюдений, то складывается впечатление, что такая характеристика вообще не применима к этому понятию.

Если вы больше любите смотреть, чем читать, то могу предложить посмотреть ролик по этой теме на моем канале. Обычно я просто вставляю ролик в статью, но сейчас у некоторых туб тупит.

Ну точно скорость света...

Возьмем, например, яблоко. Да, именно яблоко, ведь этот плод у большинства людей ассоциируется с Ньютоном и гравитацией. Поместим это яблоко в гравитационное поле и заметим, что яблоко сразу поддаётся его воздействию. Как только объект оказывается рядом с другим массивным физическим телом, то они начинают притягиваться. Умозрительно это выглядит как молниеносное проявление взаимодействия. И что-то внутри подсказывает, что иначе просто не может быть.

Поэтому разыграем сценку иначе. В одной далёкой-далёкой галактике, где рядом нет материальных массивных тел, разместим два небесных тел. Насколько быстро они начнут влиять друг на друга и испытывать гравитационное взаимодействие? Настолько быстро, насколько высока скорость гравитации. Ну а все уважаемые читатели моего проекта наверняка помнят, что "мгновенно" себя проявляет только квантовая запутанность и потому оно "чёртово дальнодействие". И то там очень много подводных камней.

В попытке выяснить эту скорость у нас случается казус. Проблема в том, что скорость будет напрямую определяться правильным пониманием явления. С этим есть некоторая напряженка. Давайте обсудим все возможные варианты, а в конце обозначим "самый правильный" с точки зрения современной физики.

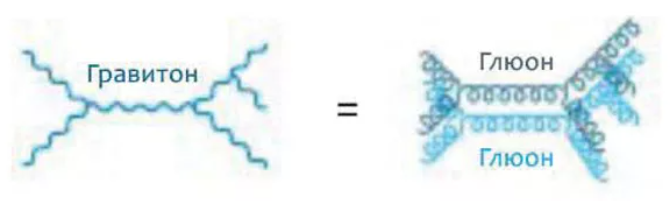

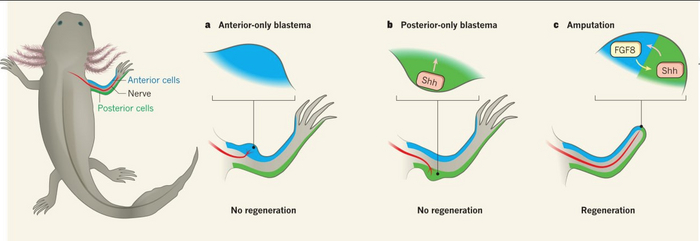

Одно из предположений о природе гравитации подразумевает, что гравитационное поле состоит из гипотетических гравитонов. Это квантовый подход. Гравитоны начинают взаимодействовать с гравитонами некоторого другого тела и это проявляется, как взаимное притяжение. В квантовых теориях гравитации под скоростью гравитации подразумевают скорость гравитонов как наименьших частиц (квантов) этого поля. Обычно она очень близка к скорости света или совпадает с ней. Но подход не запрещает ей и превышать скорость света.

Зато при таком подходе гравитация не может работать мгновенно, поскольку сам механизм в гипотезе определяет некоторое время, необходимое для взаимодействия гравитонов. Образно это можно сравнить с чем-то типа диффузии. В традиционном школьном опыте кусочек марганцевки не растворяется в стакане воды мгновенно.

Если обратиться к гравитации Ньютона, то там это самая обычная сила, которая почему-то есть. Ему не столь важно почему она есть, но природа, которая определяет гравитацию как силу, подразумевает некоторое время на проявление взаимодействия. Пускай и не очень большое.

Зато вот с гравитацией Эйнштейна всё совсем интересно. С появлением представления, что пространство искажается в присутствии массивных тел и это воспринимается, как гравитация, стало популярным высказывание - гравитация это не сила. Если гравитация не сила, то это что-то типа свойства. Впрочем, так оно и есть в этой теории. Ведь искажение пространства формирует гравитационное взаимодействие и наоборот. Если это так, то свойство у объекта может существовать всегда.

Через сколько жёлтый банан станет жёлтым? Не через сколько. Мгновенно. И да, относительно цвета тут можно понаписать в комментариях много всего на тему специфики появления цвета. И это будет правильным. Ну придумайте тогда какое-то другое более очевидное вам свойство. Суть простая - такая характеристика уже есть.

Вот только подход напрямую противоречит положению, что ничто не может превышать скорость света. И согласно той же теории относительности, которая постулирует скорость света, скорость гравитации не должна быть выше. Спорный момент в том, что если гравитация есть свойство, то понятие скорости просто неприменимо. И да, тогда она мгновенная.

Но современная теория во главе с теорией относительности видит вопрос немного в другом свете. Я не претендую тут на критику, просто у меня в голове появляется некоторая неоднозначность. Ведь много раз звучало, что пространство не искажается, а формируется "на лету" уже искаженным и уже с конкретной гравитацией вблизи массивного тела. Однако, традиционная логика отталкивается от гравитационных волн.

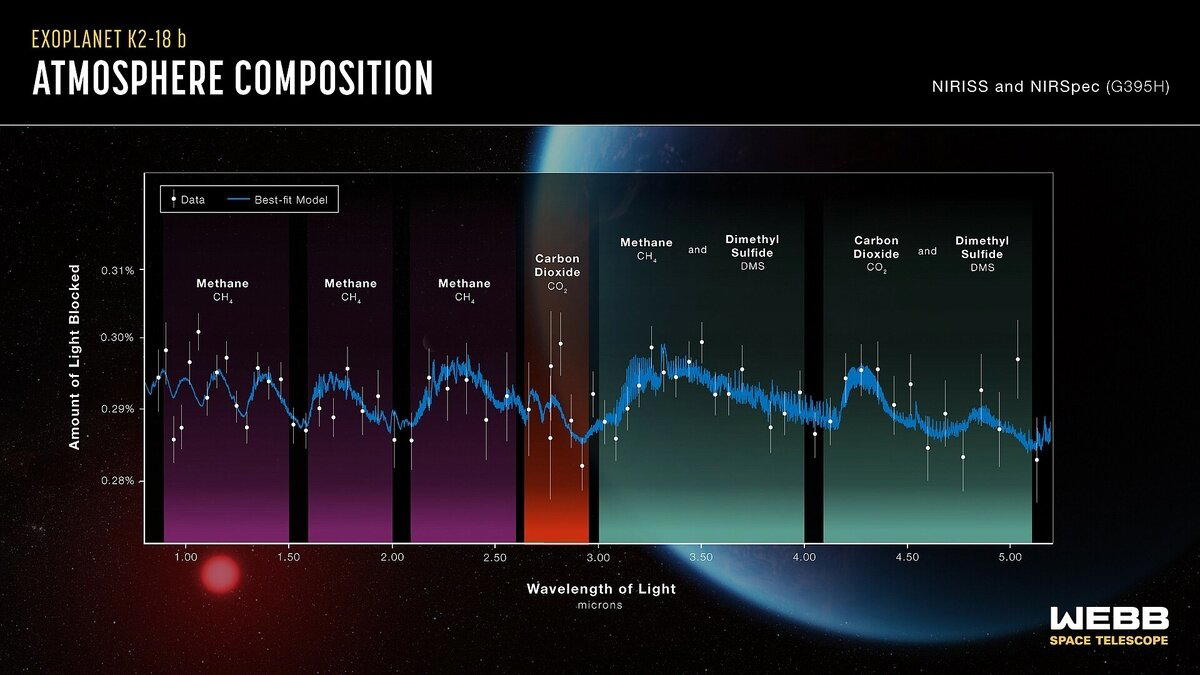

Скорость гравитации в современном представлении - скорость распространения гравитационных воздействий, возмущений и волн.

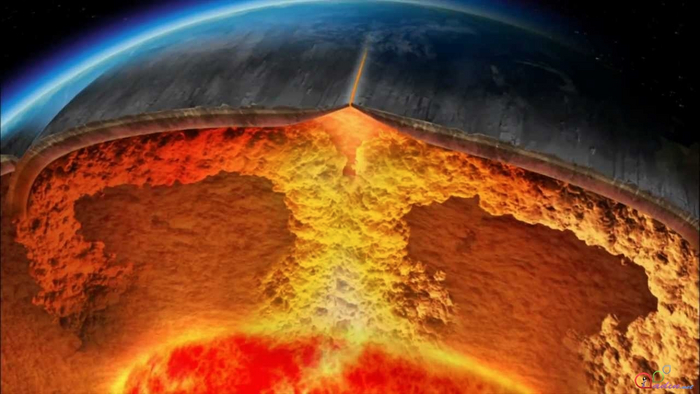

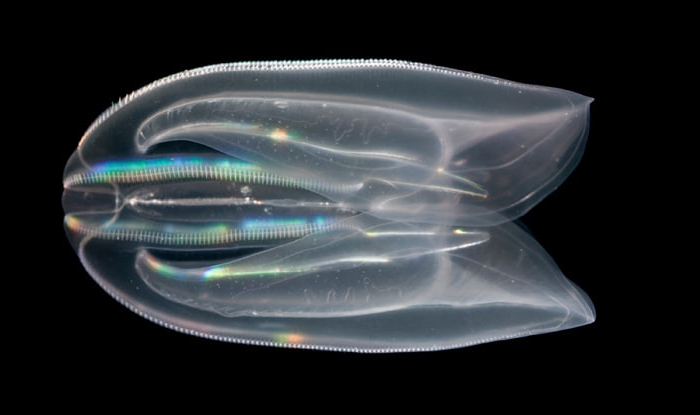

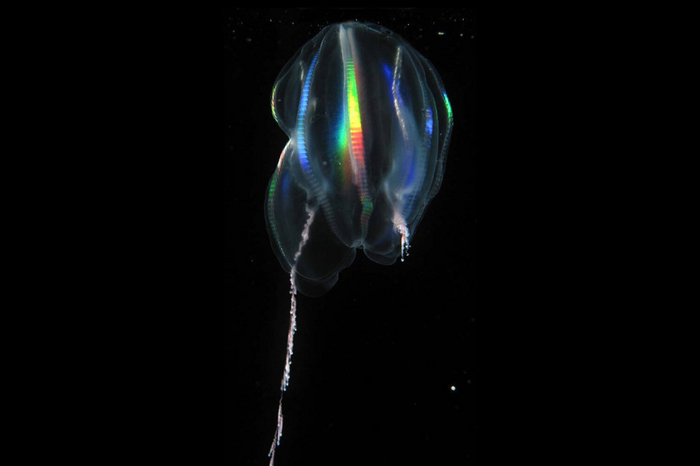

Гравитационные волны обнаружены и подтверждены. По логике этого подхода гравитация, как и многое другое в этом мире, распространяется волнами. И если где-то появился гигантский камень, то пространство отреагирует на его появление как вода в пруду. Рядом с камнем будет огромный всплеск, а дальше пойдут возмущения. К слову, такие возмущения и зафиксированы в 2016 году. Видимо всё-таки тут моя ошибка восприятия, если вернутся к рассуждениям выше.

Очень хорошая иллюстрация про волны гравитации

В общей теории относительности в пустом пространстве предельная скорость гравитации равна скорости света. Но при разных условиях скорость гравитации может меняться. Экстремально сверхплотное вещество способно уменьшить скорость гравитационных волн, но в прочих случаях этот эффект пренебрежимо мал. Однако, само по себе существование этого пункта заставляет задуматься о специфике взаимодействия вещества и гравитации. Я разберу этот вопрос в отдельном материале, поэтому оставайтесь на связи и не забывайте добавляться в Телеграм проекта.

Экспериментов с определением скорости гравитации тоже хватает.

Определить скорость гравитации можно по скорости передачи влияния гравитационного поля на результаты каких-либо измерений. Например, в высокоточных экспериментах по измерению времени задержки прохождения света и радиосигналов в гравитационном поле какого-либо движущегося массивного тела

Ну а переменная скорость гравитации тоже была обнаружена. Например, в 2002 году в эксперименте с Юпитером и квазаром изменение метрики гравитационного поля происходило с опозданием, связанным с ограниченной скоростью гравитации. Учёт этого запаздывания при анализе эксперимента дал скорость гравитации, близкую по величине к скорости света, с точностью порядка 20%.

Получается, что согласно современным представлениям скорость гравитации не мгновенная и не может превышать скорости света. При этом замедление гравитации вполне возможно.