Читательский дневник Ответ на 'Стивен Кинг'

Может, конечно, Стивен Кинг как писатель и пугает молодое поколение. Но не очень-то.

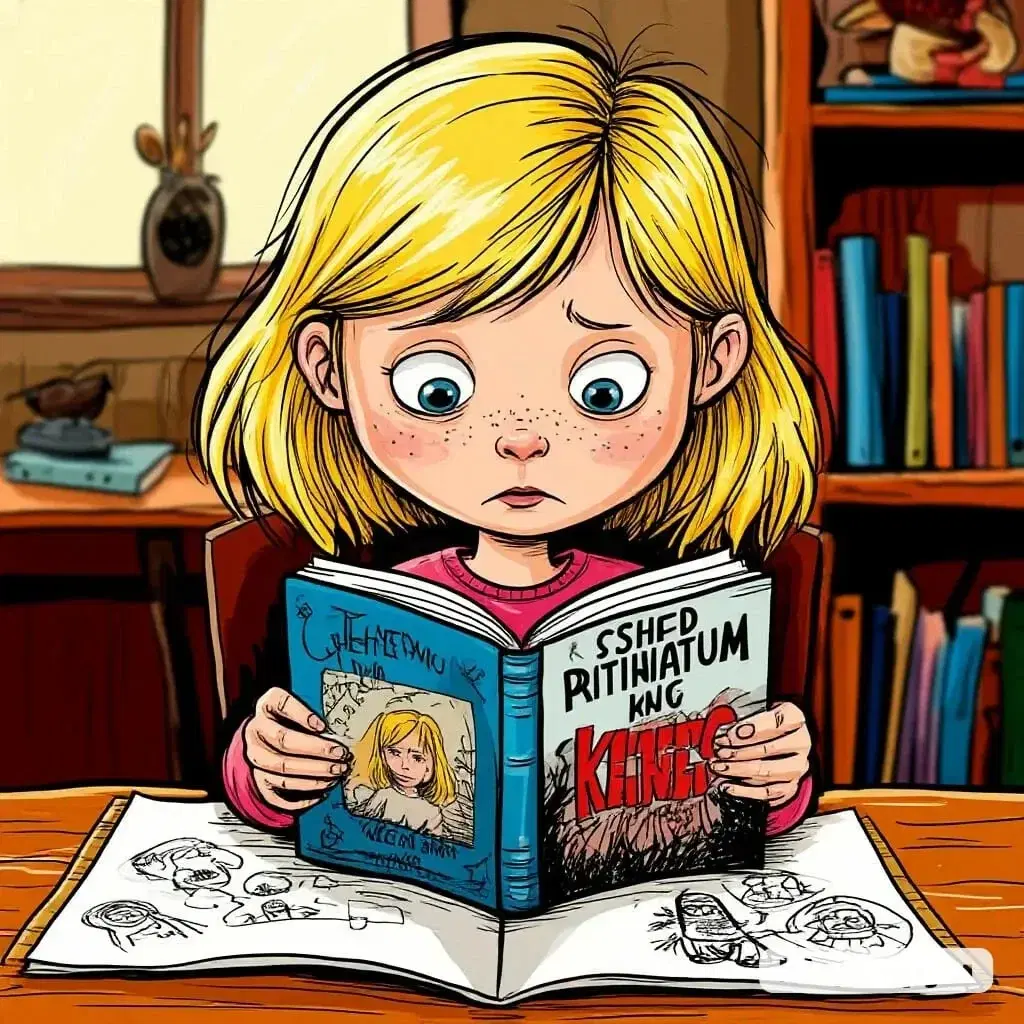

А вот задали как-то моей дочери в 5 классе писать читательский дневник. Ну там, знаете ли, автора, название, краткое содержание и особо запоминающиеся моменты.

Дочь долго думала. Выбирала. Выбирала, что из Кинга можно предложить широкой аудитории. Ну, то есть предложить-то она могла всё. Но особо запоминающихся моментов слишком много набиралось. Тут и читать некогда будет, пока пишешь отчёт о прочтении. А ещё по школьной программе пол грузовика читать…

Мучилась, наверное, неделю. Мечтательно смотрела в потолок, листала книжки. Написала. Любовно украсила тетрадку цветочком. И отдала любимой учительнице литературы.

На следующей неделе изрядно поседевшая учительнице литературы встретила меня на улице.

— Что это, — говорит, — ваша драгоценная дочь так неосмотрительно цветочек налепила на несоответствующее произведение? Надо было череп и кости, чтоб, значит, предостеречь неосторожного читателя. А тем более — драгоценного красного руководителя, а по совместительству учителя литературы. Нехорошо! В другой раз или пишите про пуделей и цветочки, или дисклеймеры соответствующие ситуации лепите! Я, — говорит, — на ночь глядя её читательский дневник прочитала, и теперь у меня форменная бессонница.

— И вообще, — добавила она и ткнула меня пальцем в грудь, — дайте уже своей драгоценное мелкой дочери почитать сказки или повести какие миролюбивые. Когда-то же она должна их читать! А так — то динозавры, то маньяки, то чудовища из преисподней.

И удалилась прочь. Возмущённо подёргивая спиной.

И что делать? Сказки дочь прочитала ещё до поступления в пятый класс. А сказки, знаете ли, на всякие мысли могут навести: там детей похищают, тут детей в печку суют на предмет пожарить. Тут детей сырыми едят, по одному на ужин. А тут меч — голова с плеч. А чего вы думаете, её на Кинга потянуло? Да на Лавкрафта. От сказок, от них. Хотелось ребенку отдохнуть душой от невинных детских сказок.

Отдохнула. На все деньги. Будет теперь «Войну и мир» читать. Там-то всё в ажуре, да?