Новости науки: главные события на 7 января 2026 года

Задача науки — искать правду, какой бы она ни была. На этой неделе правда оказалась обнадеживающей: впервые удалось обратить вспять болезнь Альцгеймера, найден способ «разбудить» спящий ВИЧ для его уничтожения, а кишечные микробы вне всяких сомнений влияют на развитие мозга. Параллельно межзвездный объект 3I/ATLAS разочаровал охотников за инопланетянами, а многолетнее исследование показало: около 12 800 лет назад над Землей взорвалась комета, запустив глобальную катастрофу, стершую мегафауну с лица планеты.

Болезнь Альцгеймера удалось обратить вспять

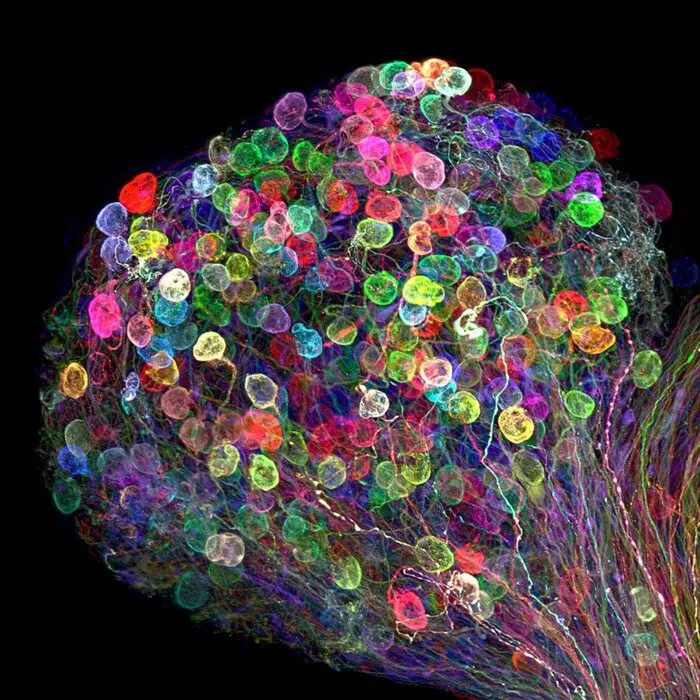

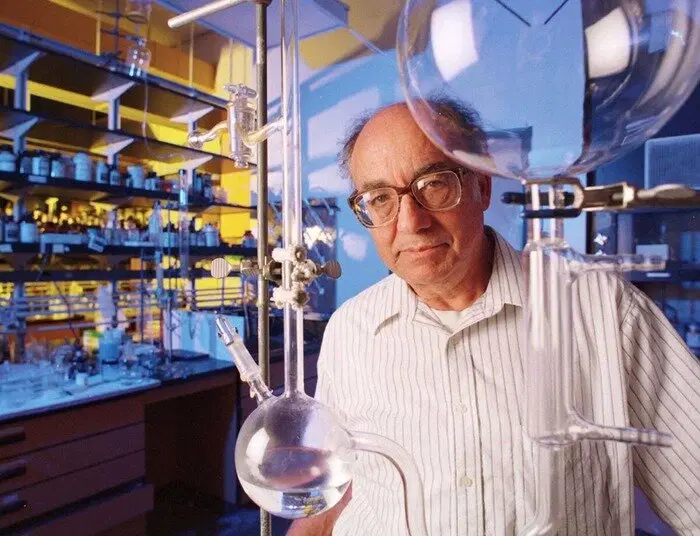

Впервые в истории исследователям из Кейсовского университета Западного резервного района (США) удалось на 100% восстановить когнитивные функции у мышей с запущенной болезнью Альцгеймера. Результаты прорывного исследования опубликованы в журнале Cell Reports Medicine.

В ходе исследования было обнаружено, что ключевую роль в развитии болезни играет снижение уровня NAD+ — молекулы, отвечающей за энергетический баланс клеток. Когда мозг сталкивается с дефицитом энергии, то нейроны начинают отмирать, что и приводит к тяжелым последствиям, которые до недавнего времени считались необратимыми.

Исследователи разработали экспериментальный препарат P7C3-A20, который помогает клеткам поддерживать нормальный уровень NAD+ несмотря на возрастные изменения. Эксперименты на грызунах доказали его эффективность: у мышей с тяжелой стадией заболевания когнитивные функции восстановились полностью.

В очень скором будущем нас ждут клинические испытания на людях, и если препарат докажет свою эффективность, то начнется его массовое производство. Ученые надеются, что их разработка поможет в борьбе и с другими нейродегенеративными заболеваниями.

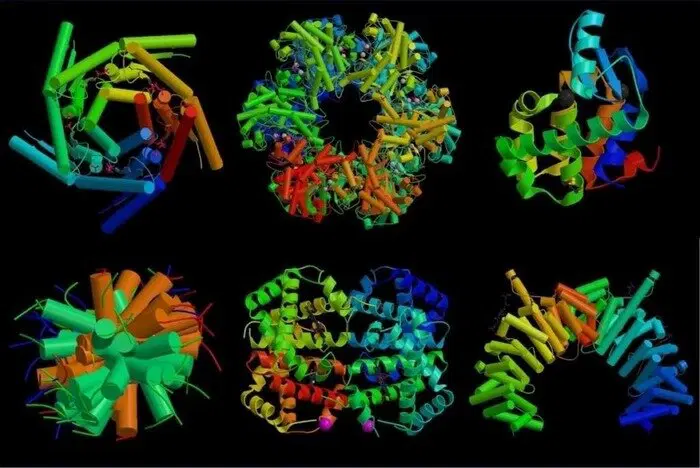

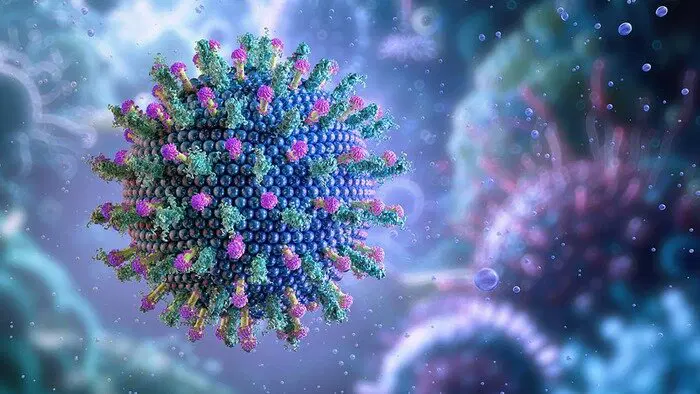

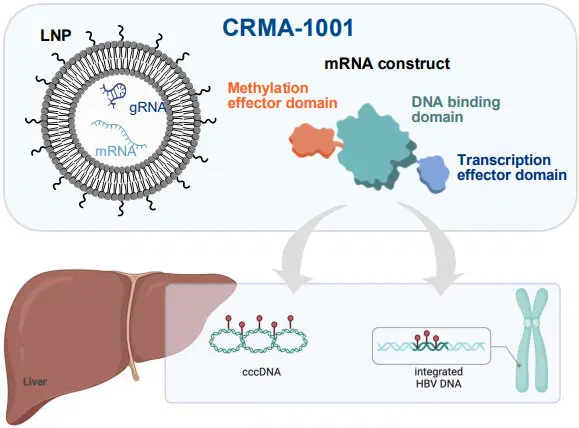

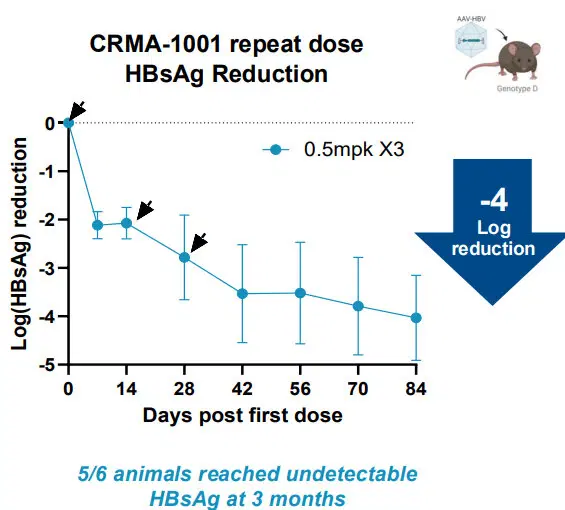

Найден способ уничтожить «спящий» ВИЧ

Ключевая проблема в борьбе с ВИЧ связана с тем, что он умеет хорошо прятаться. Вирус может годами скрываться в иммунных клетках, что позволяет ему избегать как защитных механизмов организма, так и медикаментозного лечения.

Исследователи из Университетской клиники Ульма (Германия) нашли способ "разбудить" спящий вирус, чтобы его можно было уничтожить. Оказалось, что природный человеческий белок RBP4 (ретинол-связывающий белок 4), известный своей ролью в транспортировке витамина А, способен активировать "спящий" ВИЧ, делая его уязвимым для иммунной системы и лекарств.

В результате продолжительных экспериментов ученые выделили RBP4 как агент, способный "разбудить" ВИЧ даже при нормальных физиологических концентрациях. В перспективе это позволит полностью уничтожить вирус в организме носителя.

Стоит отметить, что использование природного фактора вместо синтетических агентов может сделать терапию эффективнее и безопаснее.

Человечество приблизилось к победе над ВИЧ.

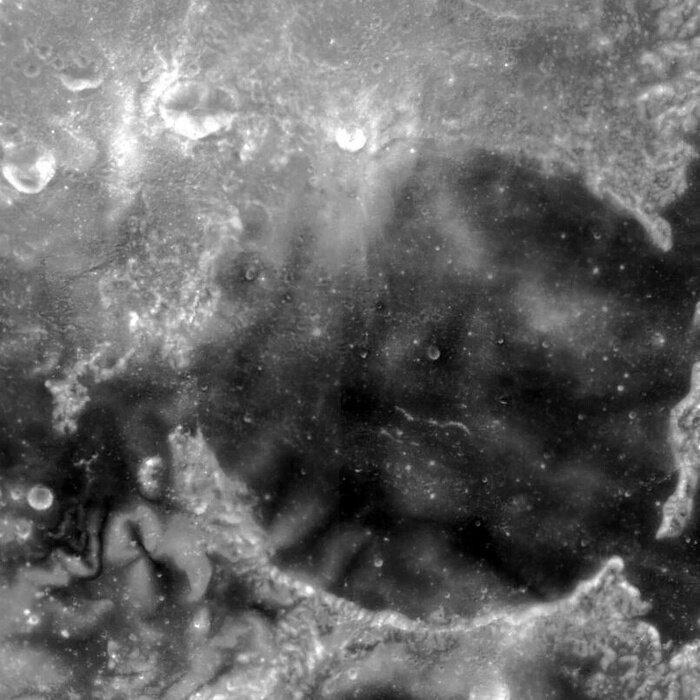

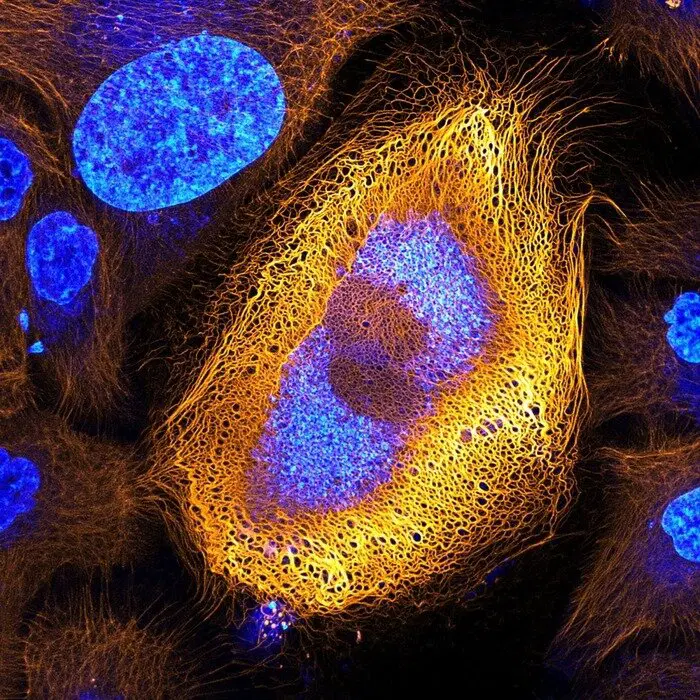

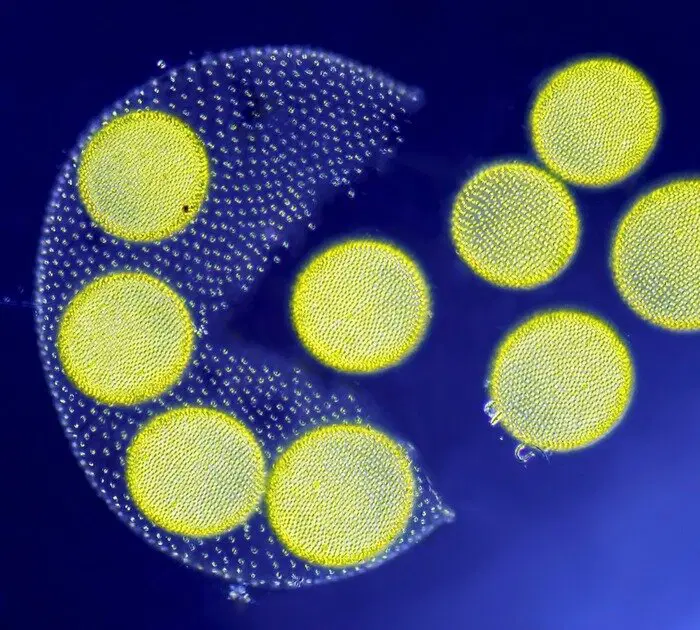

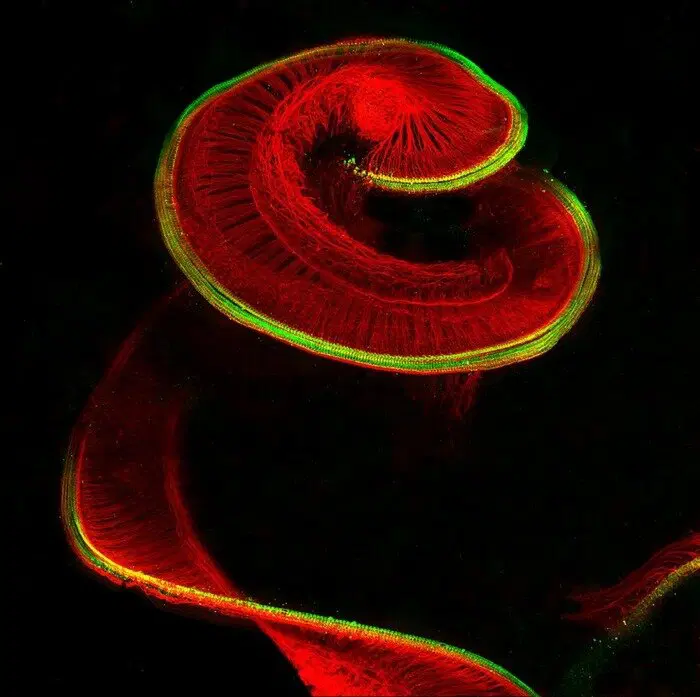

Кишечные микробы влияют на развитие мозга

Команда исследователей из Северо-Западного университета (США) предоставила экспериментальные доказательства того, что кишечные бактерии (кишечная микробиота) напрямую влияют на развитие и функционирование мозга.

Ученые провели серию экспериментов, в рамках которых кишечные микробы от разных видов приматов (включая людей) были пересажены стерильным мышам. В результате уже через восемь недель мозг грызунов начал проявлять характеристики тех видов, от которых были взяты микробы.

У мышей, получивших микробиоту от приматов с крупным мозгом (люди, саймири), наблюдалась повышенная экспрессия генов, связанных с производством энергии и синаптической пластичностью — процессом, лежащим в основе обучения и памяти. У мышей с микробиотой от приматов с небольшим мозгом (макаки) активность этих путей была снижена.

"Нам удалось добиться, чтобы мозг мышей стал функционально напоминать мозг тех приматов, от которых были взяты микробы", — написала Кэти Амато, доцент кафедры биологической антропологии Северо-Западного университета и ведущий автор исследования.

Это открытие приближает нас к пониманию эволюции человеческого мозга и проливает свет на причины некоторых нарушений нервного развития.

Как говорил древнегреческий врач и философ Гиппократ:

"Мы есть то, что мы едим".

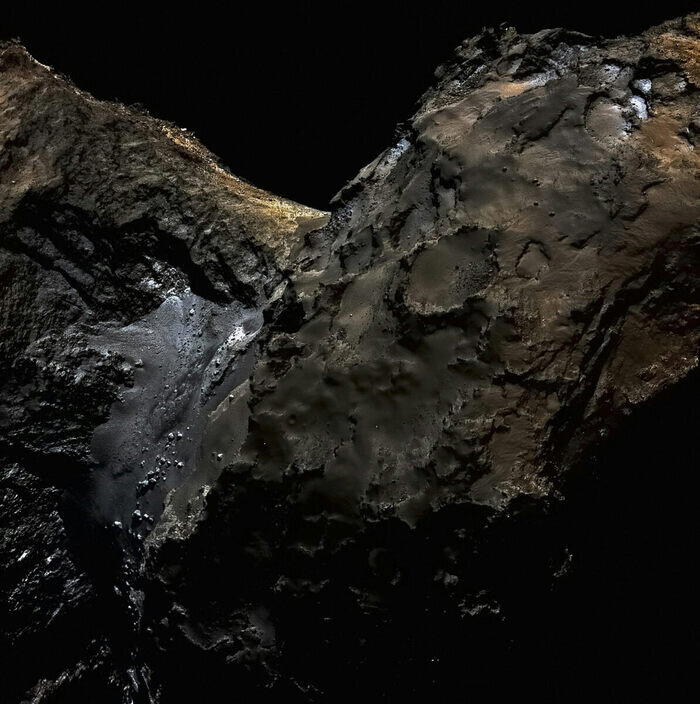

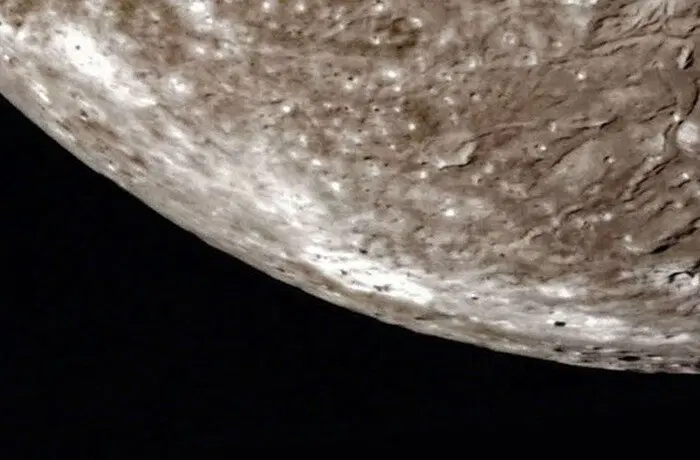

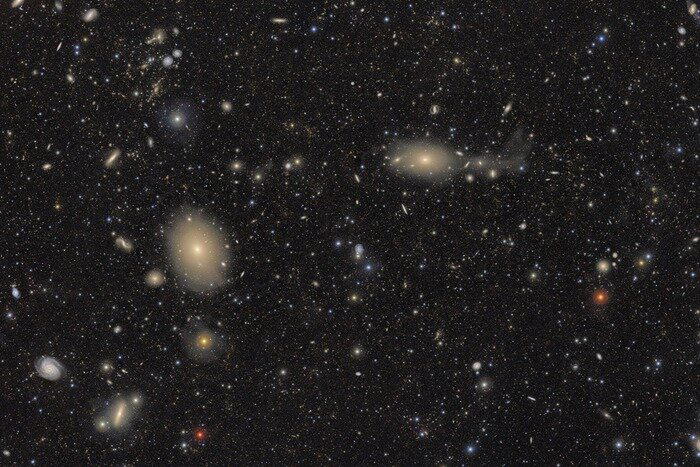

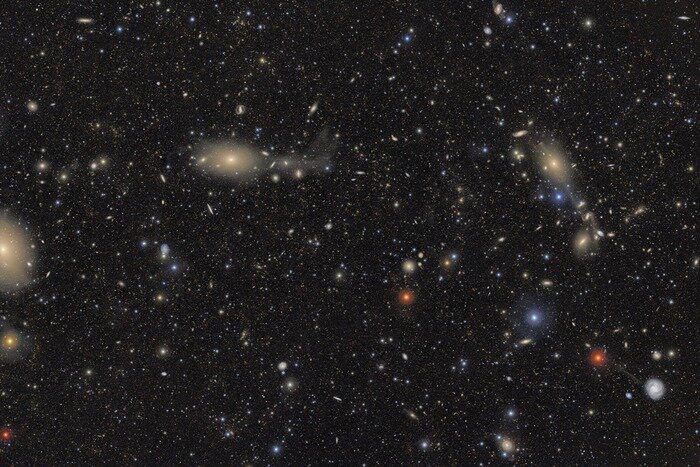

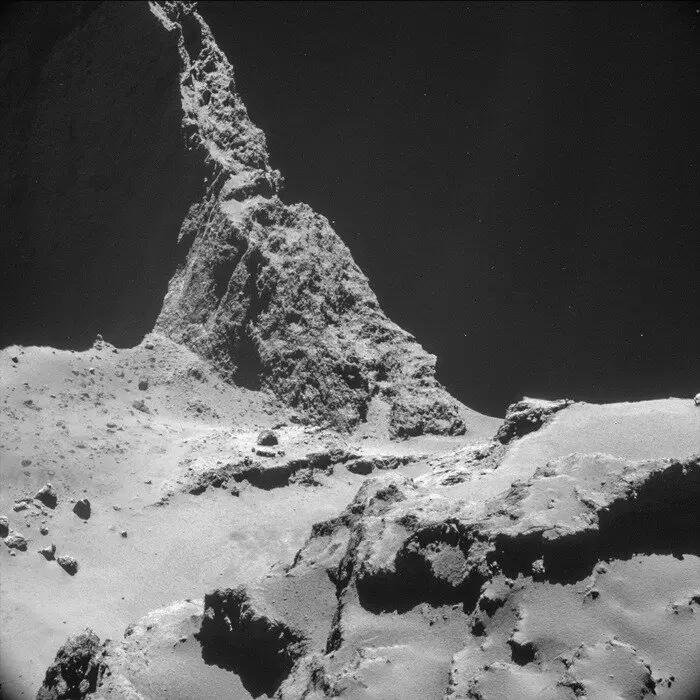

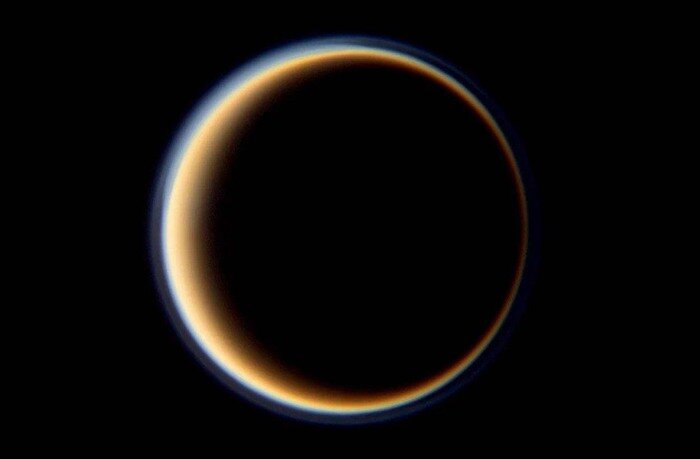

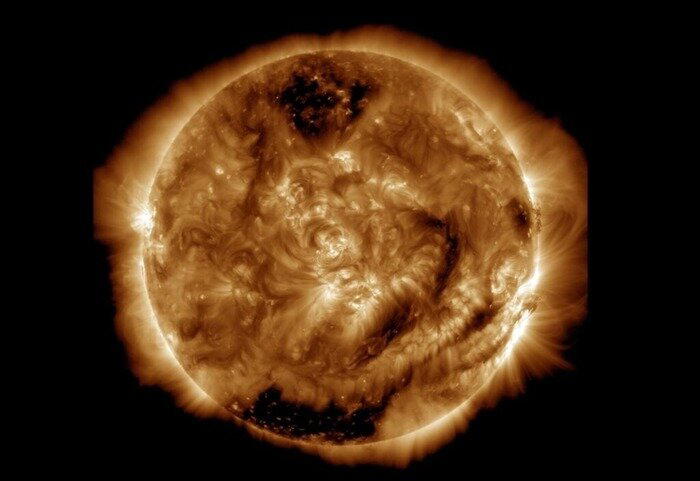

Никаких инопланетных сигналов от 3I/ATLAS

18 декабря 2025 года, за сутки до максимального сближения 3I/ATLAS с Землей, на межзвездный объект направили 100-метровый радиотелескоп Грин-Бэнк (США), который просканировал его в диапазоне от 1 до 12 ГГц.

Анализом данных занималась команда частного проекта Breakthrough Listen, целью которого является поиск разумной внеземной жизни во Вселенной. Изначально было выявлено около полумиллиона "подозрительных сигналов", но после жесткой фильтрации радиопомех осталось всего девять сигналов, заслуживающих внимания. Однако и они оказались просто шумом.

Важно отметить, что чувствительность такого обзора позволила бы обнаружить передатчик мощностью мобильного телефона, не говоря уже о сложном оборудовании, если бы 3I/ATLAS был космическим аппаратом.

Вне всяких сомнений перед нами объект, имеющий естественное происхождение.

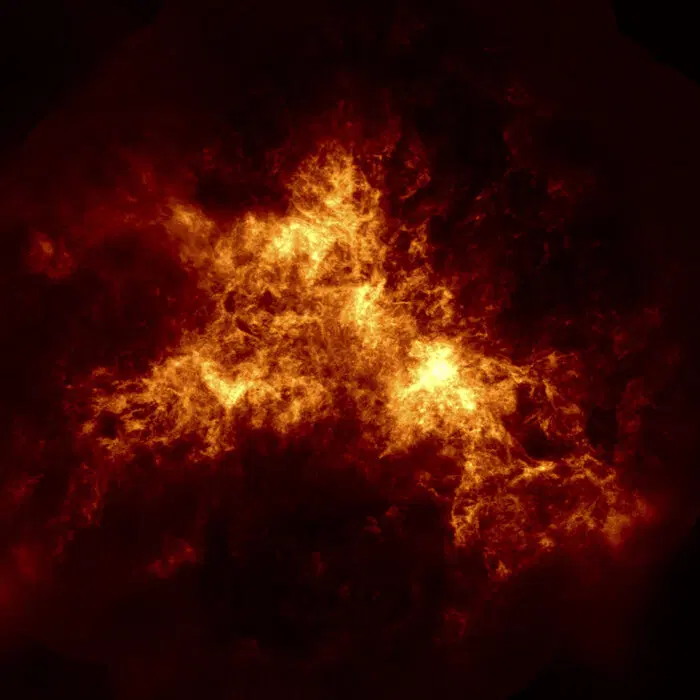

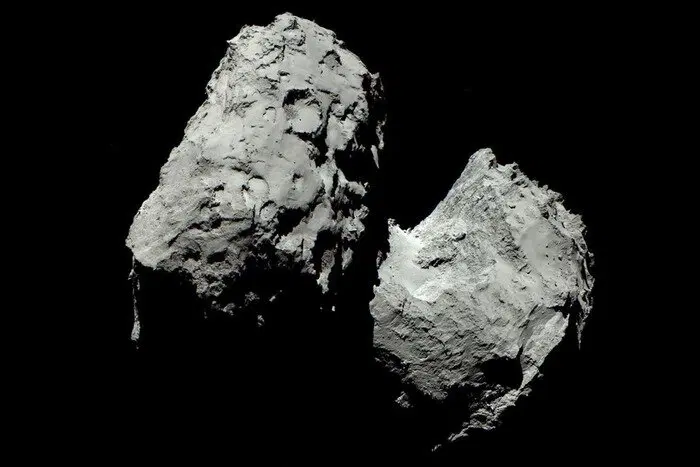

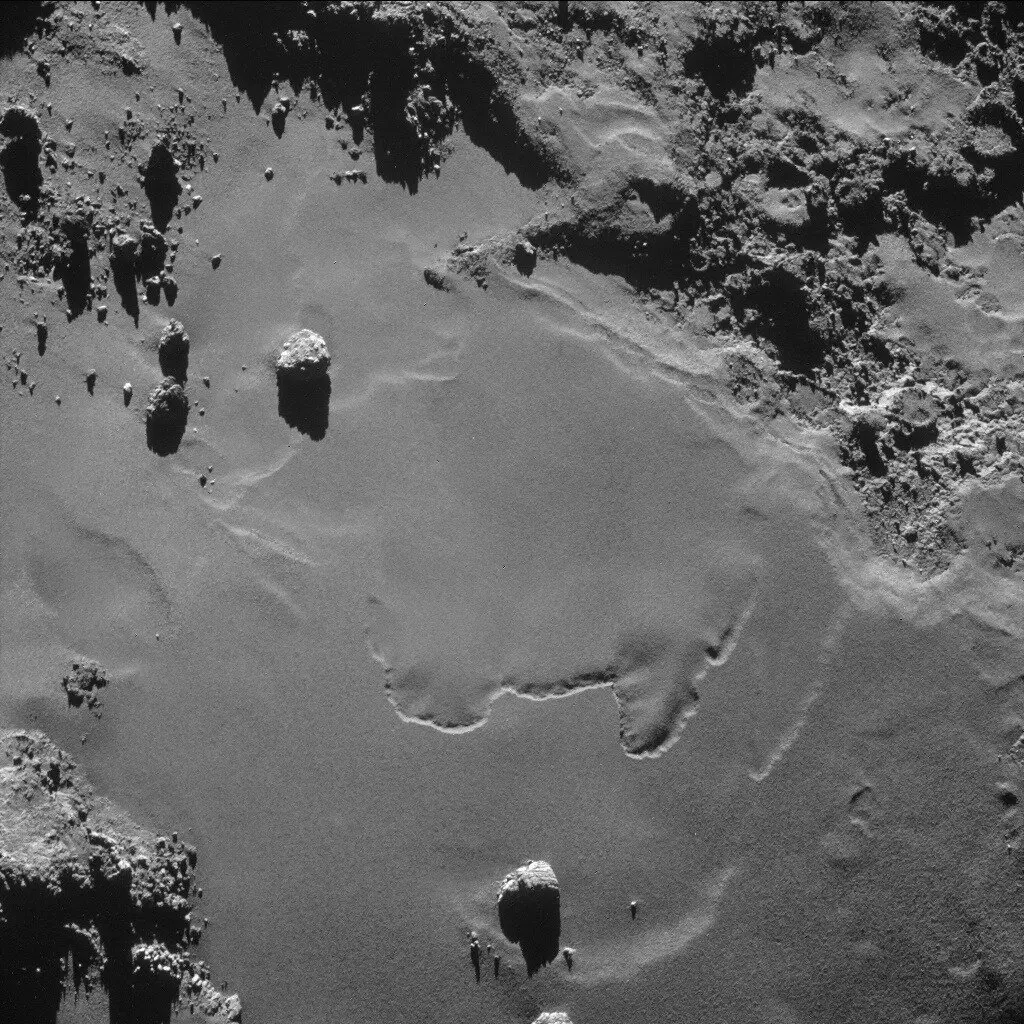

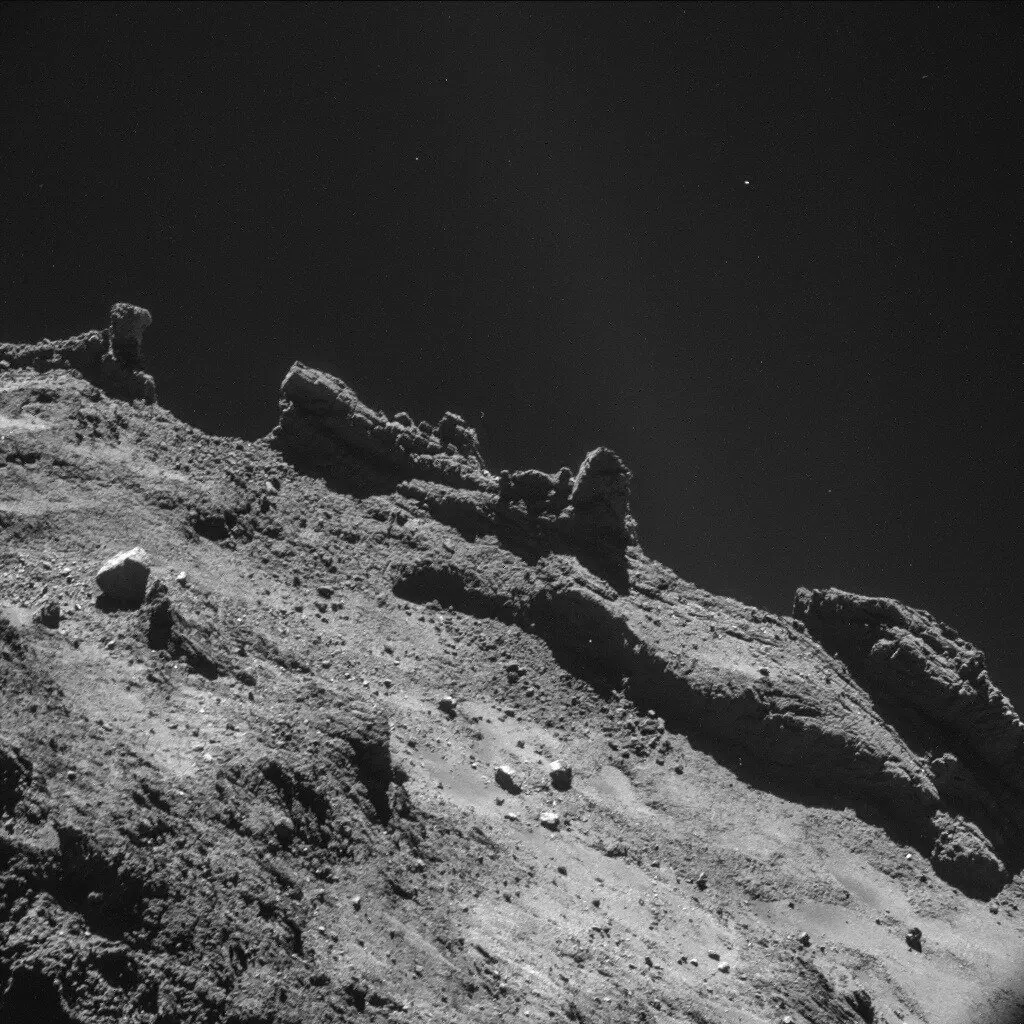

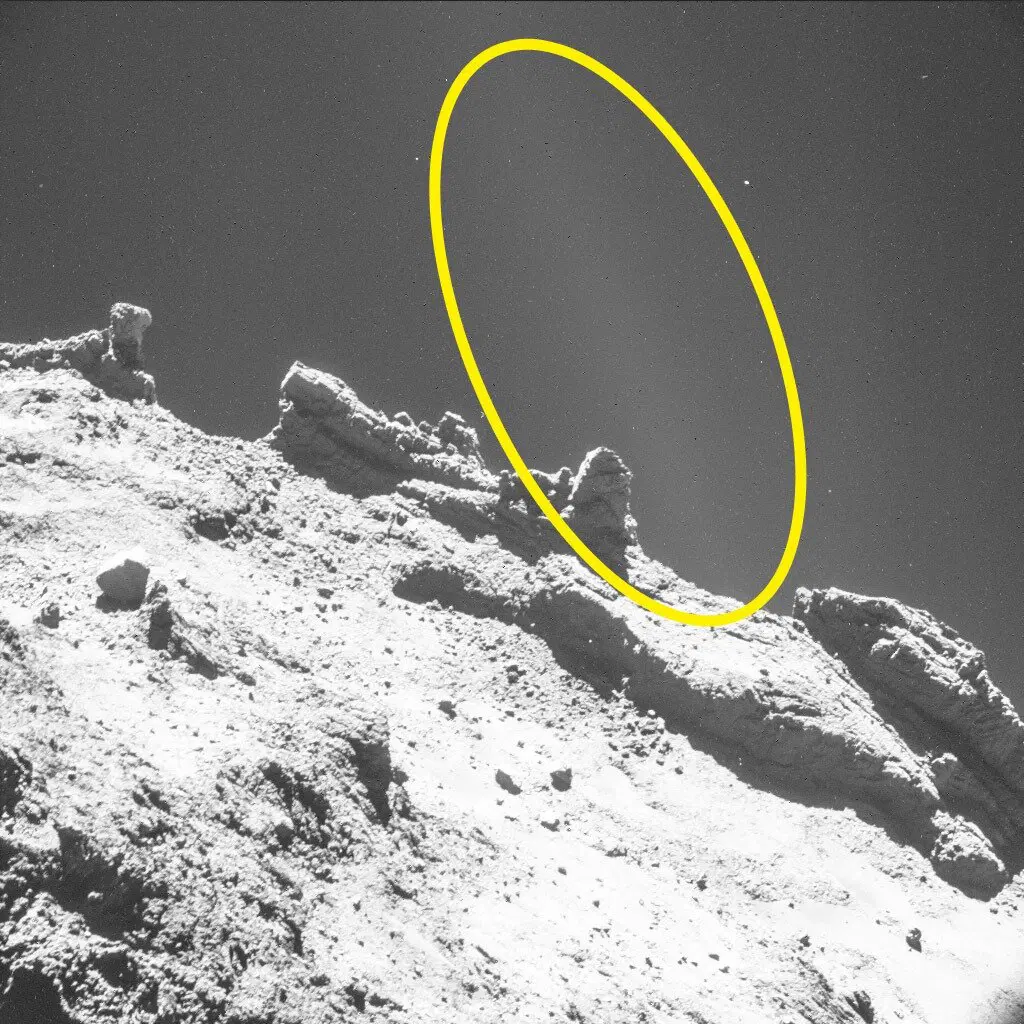

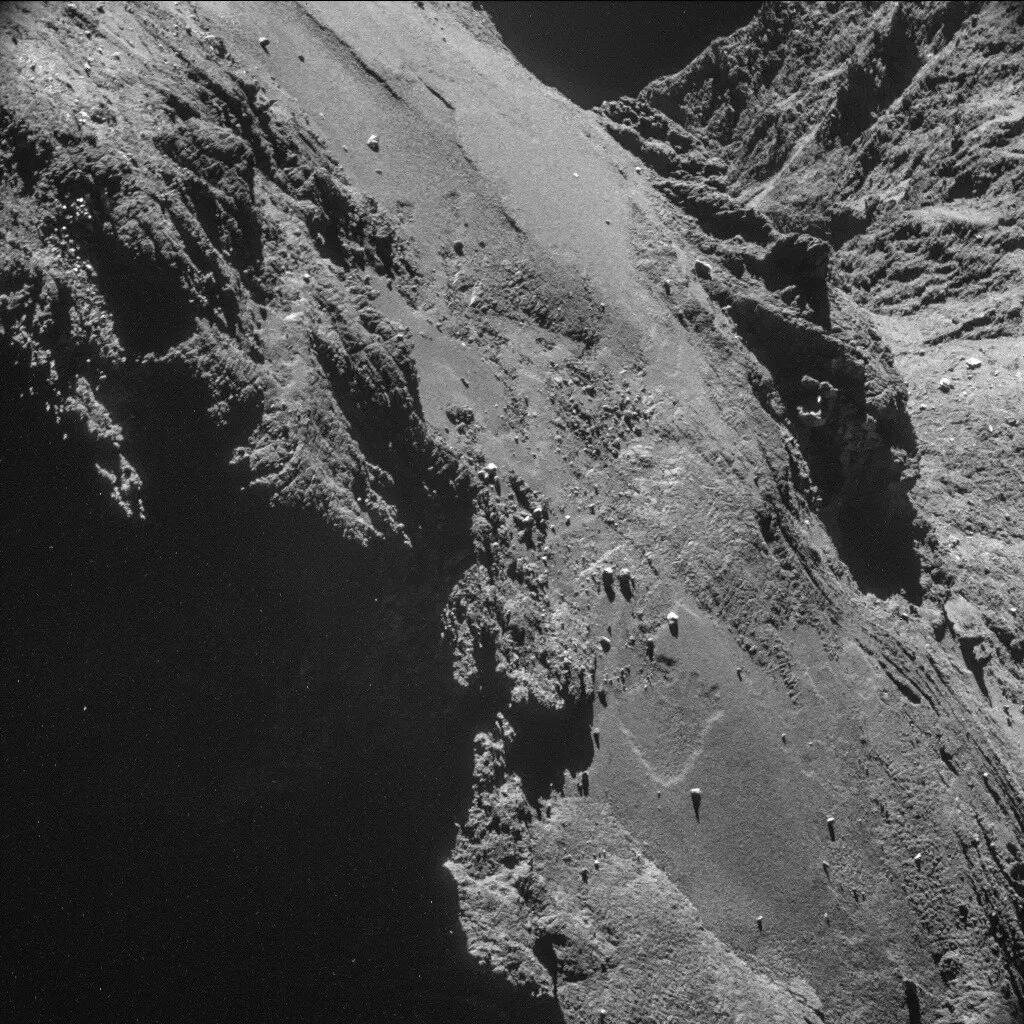

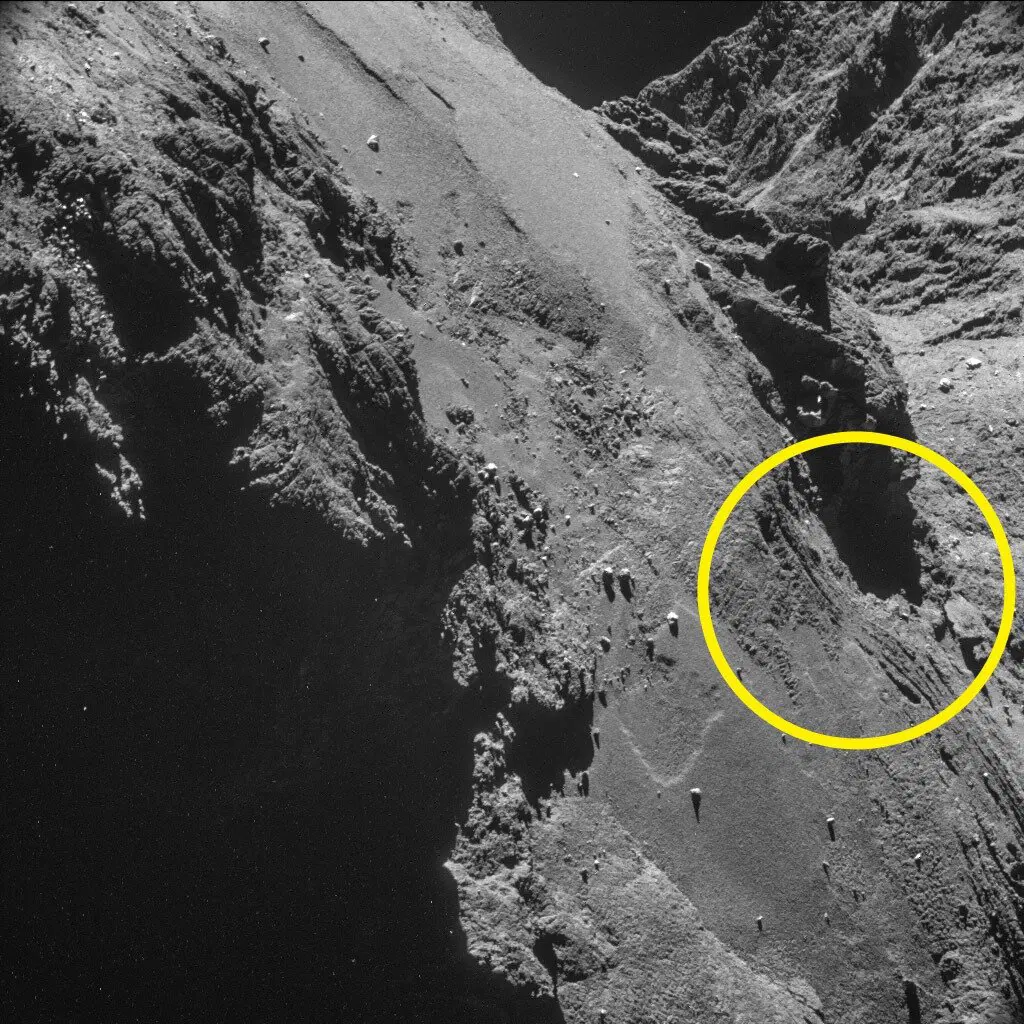

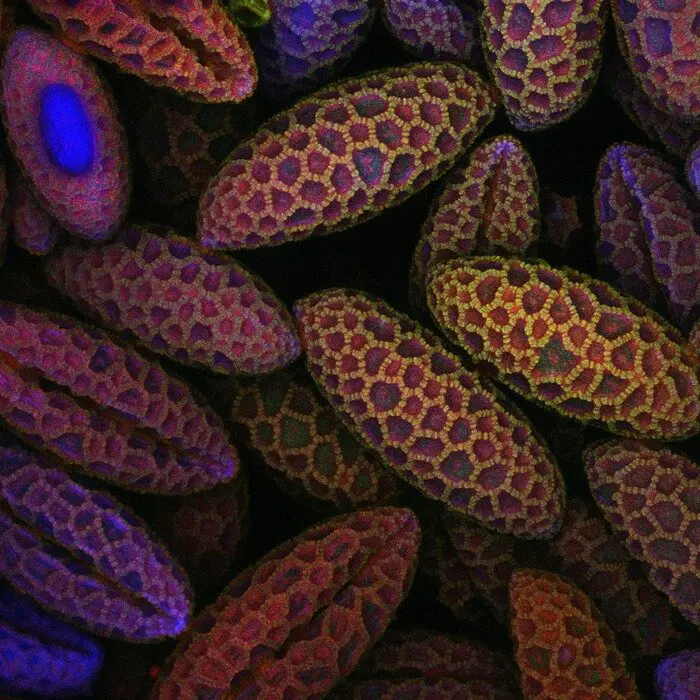

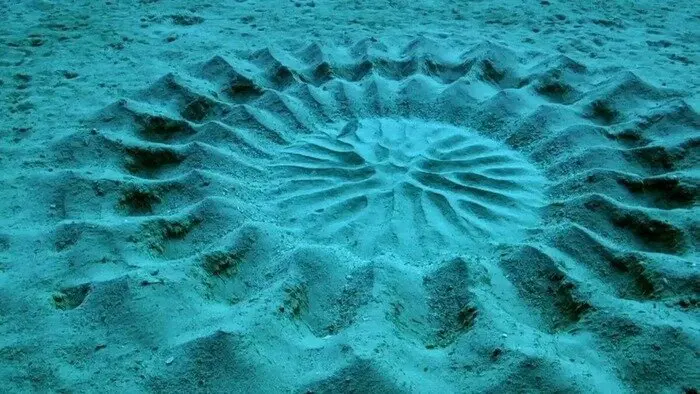

Кометный взрыв и "импактная зима"

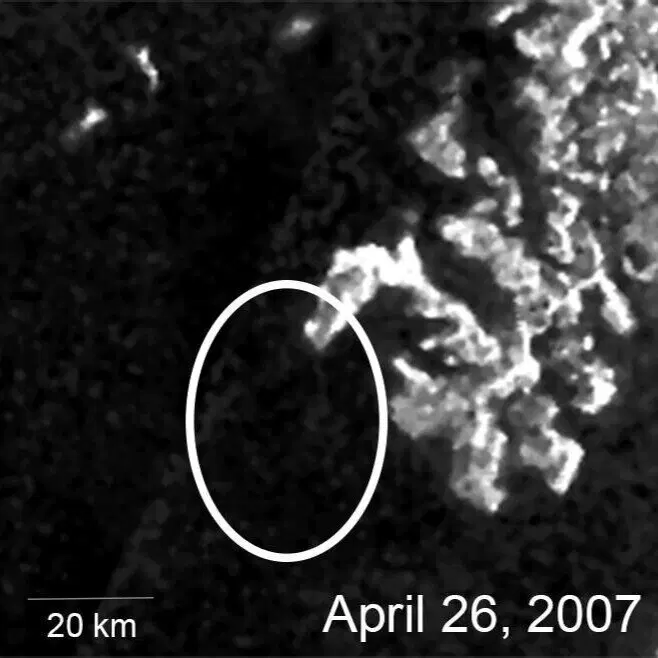

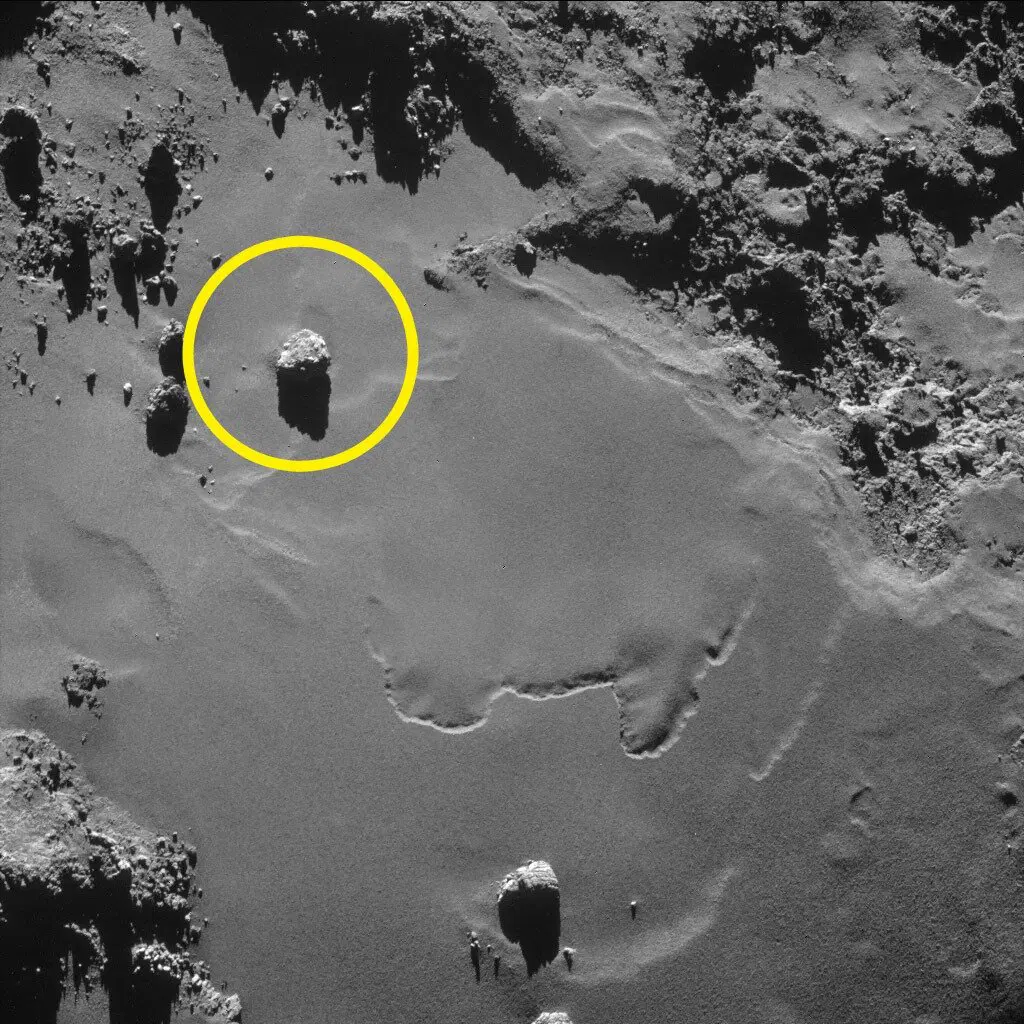

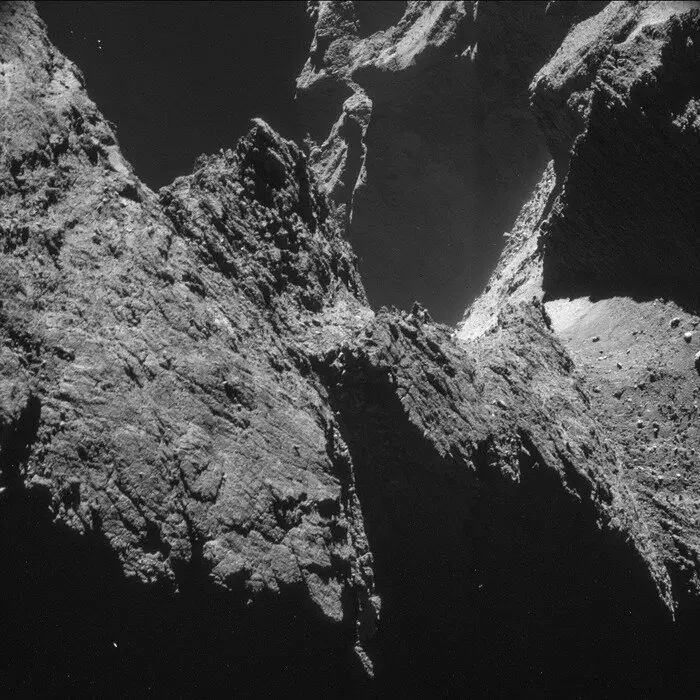

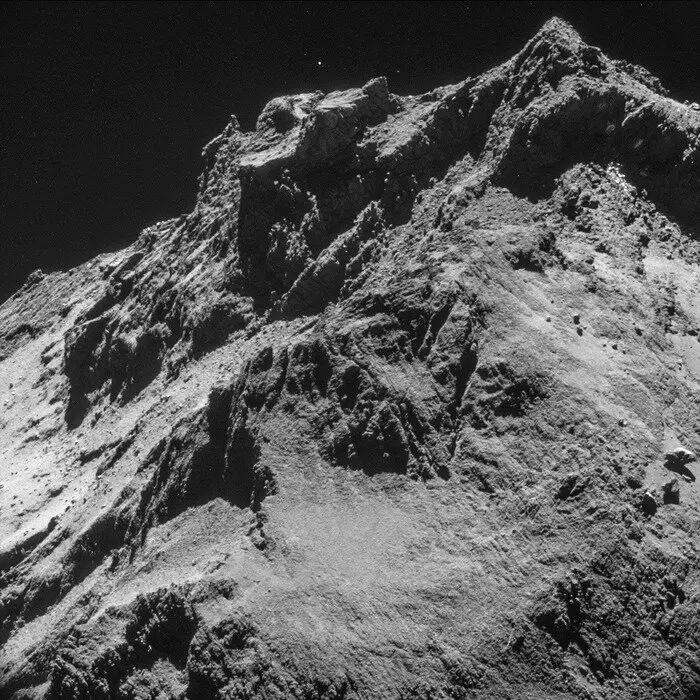

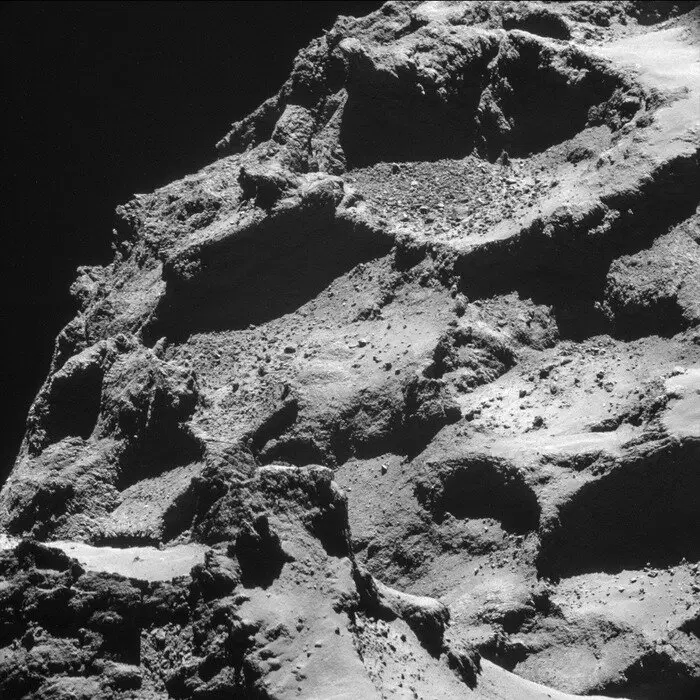

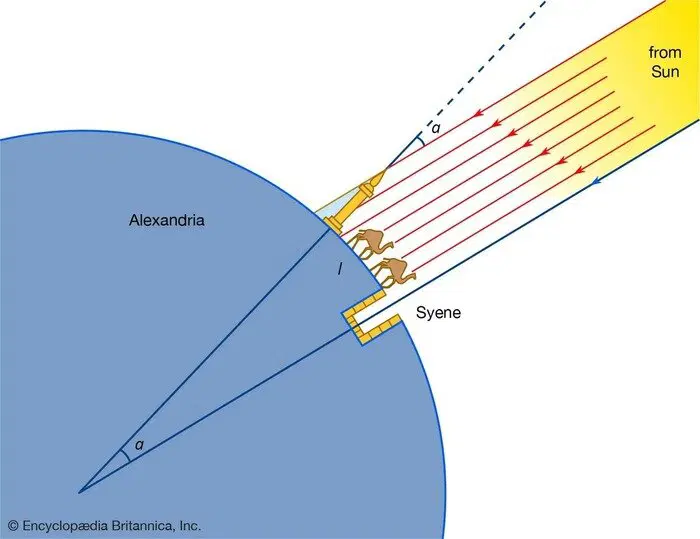

Согласно результатам многолетнего исследования, примерно 12 800 лет назад над территорией Северной Америки разрушилась комета. Ее фрагменты, взрываясь в атмосфере, обрушили на поверхность планеты ударные волны чудовищной силы, а затем начался апокалипсис.

Землю охватили пожары континентального масштаба, а образовавшаяся пелена из пыли и сажи заблокировала солнечный свет, вызвав "импактную зиму" — резкое тысячелетнее похолодание. Это привело к катастрофическим изменениям, включая вымирание мамонтов, мастодонтов и других гигантов. Пострадала и высокоразвитая культура Кловис, чьи представители исчезли из археологической летописи именно в тот период.

Ключевым доказательством стали микроскопические кристаллы шокированного кварца, обнаруженные на древних стоянках Кловис. Анализ их внутренней структуры выявил следы экстремального давления и продолжительного высокотемпературного воздействия — характерные трещины и включения расплавленного диоксида кремния, которые формируются исключительно при падении космических тел. Ни вулканическая активность, ни тем более костры древних людей не способны создать подобные деформации.

Эта древняя катастрофа напоминает, насколько хрупок климат Земли и уязвима жизнь перед лицом космических угроз. И самое печальное в этой истории то, что у человечества до сих пор нет никакой надежной защиты от событий подобного рода.